Как правильно пишется, ударение в слове «чао»

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: пастообразный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «чао»

Синонимы к слову «чао»

Предложения со словом «чао»

- Я узнала, что всё его состояние было частью заработанных денег с фальсифицирования чао.

Цитаты из русской классики со словом «чао»

- В 50 шагах от фанзы стояла маленькая кумирня со следующей надписью: «Чжемь шань лин ван си жи Хань чао чжи го сян Цзинь цзо жень цзян фу лу мэнь», то есть «Находящемуся в лесах и горах князю (тигру).

Отправить комментарий

Дополнительно

Предложения со словом «чао»

Я узнала, что всё его состояние было частью заработанных денег с фальсифицирования чао.

– Чао какао, – попрощался кот, дотронувшись левой лапой до кепки.

– Ты впервые возвращаешься, чао срей?

Синонимы к слову «чао»

Ассоциации к слову «чао»

Морфология

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Как пишется слово чао

Толковый словарь Ефремовой . Т. Ф. Ефремова. 2000 .

Смотреть что такое «чао» в других словарях:

Чао — Чао: Персоналии Бань Чао (32 102) полководец и дипломат Древнего Китая эпохи Хань. Хуан Чао (умер 884) вождь крестьянского восстания 874 884 годов в Китае. Ману Чао (Manu Chao, род. 1961) музыкант. Прочее Белла Чао… … Википедия

ЧАО — Чукотский автономный округ Чукотский АО ЧАО Чеченская автономная область Чечня ЧАО ЧувАО Чувобласть Чувашская автономная область Чувашия … Словарь сокращений и аббревиатур

чао — ЧАО, ЧАВА2 (или чао какао, чао с какавой), межд. 1. употр. как приветствие или прощание: привет! салют! пока! 2. Выражает любую экспрессию. итал. ciao привет, пока … Словарь русского арго

чао — чава, пока, привет, салют, покедова, покеда, до свидания Словарь русских синонимов. чао сущ., кол во синонимов: 10 • адью (31) • … Словарь синонимов

ЧАО — какао! Жарг. мол. Приветствие при расставании: привет, пока! Мокиенко 2003, 140 … Большой словарь русских поговорок

ЧАО — [чао], неизм., ж. Чувашская автономная область (1920 1925 гг.). АГС, 401 … Толковый словарь языка Совдепии

чао — (чаор) телесное наказание прутьями, розгами ЧыкIэ еоныр Пщым ипщылI чао тырилъхьагъ … Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

чао — ч ао, неизм … Русский орфографический словарь

чао — междом … Орфографический словарь русского языка

чао — межд. [итал. ciao привет, пока] Разг. Возглас при приветствии или прощании … Энциклопедический словарь

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/281556/%D1%87%D0%B0%D0%BE

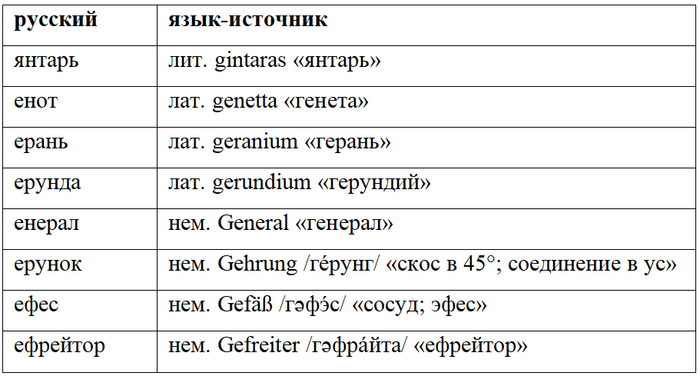

Откуда есть пошло заморское слово «чао»

Пожалуй, все знают итальянское приветственное/прощальное словечко ciao (чао). Однако мало кто подозревает, что у него весьма нетривиальная и интересная этимология.

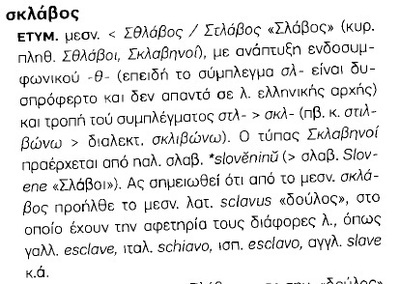

В литературный итальянский это слово пришло из Венеции. По-венетски s-ciao (счао) означает «раб». При приветствии или расставании им пользовались, буквально говоря «(Ваш покорный) слуга». Так же использовалось, скажем, и латинское servus «раб».

Венетское слово, как и литературное итальянское schiavo (скьяво), восходит к средневековому латинскому sclavus (отсюда же, в конечном итоге, французское esclave, английское slave и немецкое Sklave). Как и многое другое, римляне позаимствовали это слово у греков. А вот византийское слово σκλάβος (склавос) «пленник, раб» – это ничто иное, как Σκλάβος «славянин». Славяне воевали с греками долго и упорно, причём не всегда наши предки щиты прибивали на ворота Константинополя, иногда и славянам на орехи доставалось, а именно военнопленные обеспечивали основной приток рабов в Византию.

Так что говоря кому-нибудь «чао», вы невольно вспоминаете о нелёгкой судьбе древних славян. Что интересно, из итальянского это словечко разошлось чуть ли не по всему миру, в том числе его активно используют в славянских странах, например, Чехии и Словении.

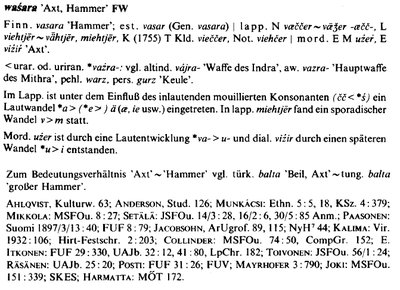

P.S. Есть люди, которых возмущает, что греки взяли и всех рабов стали называть славянами. Им это кажется унизительным. Что ж, случай не уникальный. Например, в финском есть слово orja (орья) «раб» (оно имеется и в других финно-угорских языках). Есть основания считать, что это ничто иное, как заимствованное самоназвание ариев, предков всех индо-иранских народов. Тех самых ариев, что расселились по половине Азии, написали Веды, Махабхарату и Авесту. Когда-то финно-угры с ними соседствовали и немало позаимствовали. Скажем, финское vasara «молоток» – это, собственно, ваджра, которой Индра разил врагов направо и налево.

P.P.S. Пруфы в комментариях.

Дубликаты не найдены

Есть люди, которых возмущает, что греки взяли и всех рабов стали называть славянами. Им это кажется унизительным. Что ж, случай не уникальный.

А «таджики» как дешевая раб. сила не подходит под этот случай?

А как греки называли рабов до славян?

Ну, если так устойчиво начнут называть абсолютно любую дешёвую силу вне связи с реальной национальностью, и это станет именем нарицательным, то будет чем-то похоже.

δοῦλος /дулос/. Впрочем это слово и сейчас существует, наряду со «склавос».

δοῦλος /дулос/ — скажут, что это тоже про славян. про дулебов)))

Продолжаю наслаждаться постами. Вот одного не понимаю.

Римляне позаимствовали у каких греков тех что из Византии или раньше?

Если первое, то я правильно понимаю — появились славяне, говорят: «мы славяне», византийцы: «а понятно склавины, ок»; война — много славянских рабов; склавин становится нарицательным для раб; проникает во все языки?

Да, у греков из Византии. Но это уже были не римляне, а жители средневековой Европы, которые говорили на поздней латыни/ранних романских языках (чёткой границы ведь нет, есть только плавный переход).

Схему поняли правильно.

Μπαμπινιωτη Γ. Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, стр. 1283

Сколько ты языков знаешь, чтобы пруфы добывать и обрабатывать?

Немного:) Что касается этого случая, то в университете учил древнегреческий, и прочесть маленький абзац текста по этимологии на современном греческом со словарём всяко смогу.

По другой версии, слово σκλάβος «раб» в среднегреческом языке происходит от греческого глагола σκυλεύο — означающего, «добывать военные трофеи», 1-ое лицо единственного, числа которого выглядит как σκυλάο. По этой версии самоназвание славян и греческое «раб» совпали фонетически чисто случайно.

Кстати, в польском языке, что интересно, используется также латинское слово serwus (ваш раб) в качестве приветствия

Это противоречит правилам греческого словообразования. Куда делось -υ-? Откуда взялось β?

Не только в польском.

спасибо, интересно.

я когда-то всё подряд читал по истории языков. Но за всё время попадалось только пара хороших книг, написанных интересно и с множеством примеров. К сожалению авторов не помню, так как это было почти 20 лет назад.

Вопрос в том, когда начались арийско-финские контакты. Есть мнение, что ещё до распада индо-иранской общности, и молот могли уже тогда позаимствовать. Поэтому ничего страшного в таком обобщении я не вижу.

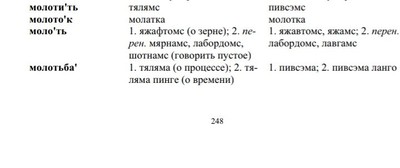

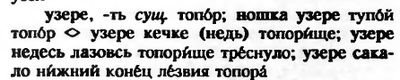

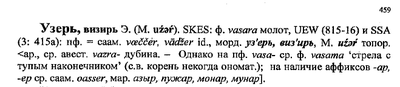

Не совсем так. Rédei K. Uralische Etymologische Wörterbuch, Band I, Budapest, 1988. Страницы 815-816.

А вот Эрзянско-русский Серебренникова:

Этимологический словарь Вершинина, том 4:

>Вопрос в том, когда начались арийско-финские контакты

Ну, с Урала и Приуралья финны ведь выдавили каких-то древних иранцев, тех, что построили Аркаим?

Честно говоря, впервые слышу, чтобы они оттуда ушли из-за финно-угров. Есть какой-нибудь надёжный источник? Ведь причин для миграции может быть уйма.

Ну, иранские культуры сменились финскими, а входили ли они в контакт, я, если честно, не в курсе.

Нет, контакт-то был, с этим никто не спорит.

За уши притянуто. Мы этот случай на лекции в универе разбирали.

автор не лингвист, а политизированный фуфлыжник )))

Prati A. Vocabolario etimologico italiano, стр. 275

И самое интересное, как греческий склавус стал славянским топонимическим славянином? раб из рабских земель рабов? 😅

Память о венедах сохранилась в языках финских народов, которые этим именем по сей день называют русских и Россию. Финское — «Venäläinen» (русский), «Veneman», «Venäjä» (Русь, Россия); эстонское — «Venelane» (русский), «Venemaa» (Россия), «Vene» (Русь); карельское — «Veneä» (Русь);вот назывались славяни, а не так как бы вам хотелось жалкие русофобы)))

Очень интересно конечно, но тут есть одно НО, и маленькое но ,а просто огромное. Как греки могли пленить тех, кого ещё не существовало в природе по всем канонам современной истории? Неувязка не правда ли? Или славяни все же были, но зачем тогда сочинять целую эпоху истории без них?

Что вы вообще имеете в виду? В вашем варианте истории греки исчезли до появления славян? По всем канонам истории они существуют до сих пор.

Вы не поняли, речь не о греках, а о славянах, просто просто раб склейф и склейбон по фанеме если смотреть, так что все что вы пишите не что иное, что вы хотели бы видеть, не имеющее ничего общего с реальностью !

Если данный лингвистический анализ Фасмера, то я вполне разделяю мнение о нем, в стать о которой вы упомянуть выше успели. Не вижу лингвистики тут, только политику!

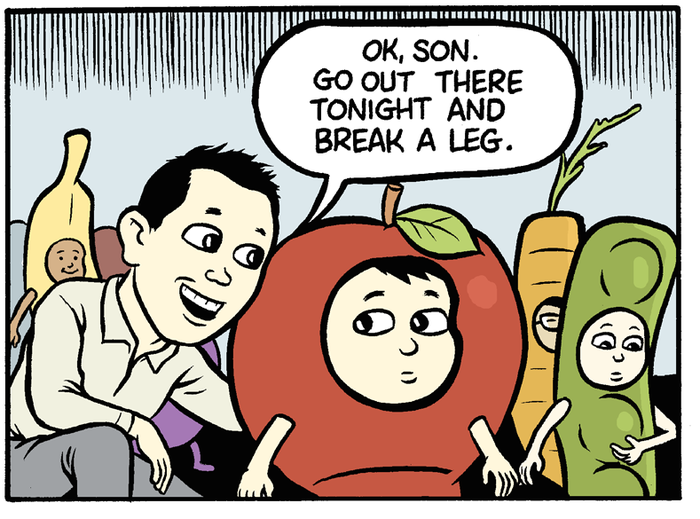

Сломайте ногу, или это я вам так удачи желаю

Перевод: “Ну что, сын, выйди туда и покажи класс” (а если дословно, то “ну что, сын, выйди туда и сломай ногу”, что в целом объясняет выражение лица ребенка)

В эфире снова юная филологическая дева (правда, только в душе, а не по диплому), и сегодня мы поговорим об устойчивых выражениях в иностранных языках, буквальный перевод которых может ввести в заблуждение. Как уже стало традицией, говорим о языках, которыми я, не побоюсь этого слова, владею — английский, шведский и итальянский.

Я не являюсь профессиональным лингвистом или филологом и не претендую на звание оного, но имею достаточно длительный опыт изучения и практики иностранных языков. Собственно, за этот долгий срок заметила кучу всего интересного, чем и спешу с вами поделиться.

Итак, начнем с, пожалуй, наиболее всем привычного — английский.

Перевод:”помнишь, ты пожелал мне удачи на прослушивании? Ну, я попал в каст” (если дословно, то “помнишь, ты пожелал мне сломать ногу на прослушивании? Ну, я в гипсе”)

Break a leg! — букв. сломай ногу! — это, на самом деле, пожелание удачи.

Жена желает мужу сломать ногу на футбольном матче — это повод для развода? Врач желает того же пациенту после выписки — что это, желание наживы, черный юмор, странный способ выразить добрые чувства? Тем не менее лучший способ ответить на эту фразу — улыбнуться и сказать “спасибо”.

Фраза пришла из театральной среды, которая известна, в частности, своими суевериями. Например, нельзя свистеть в театре, произносить финальные слова во время генеральной репетиции, а еще есть пьеса-название-которой-нельзя-произносить. По части сломанных ног суть в том, что желать удачи напрямую — это как раз-таки дурной знак, поэтому все желают друг другу сломать ногу, особенно это актуально в день премьеры.

История происхождения фразы покрыта туманом неизвестности, но существует несколько интересных версий.

У глагола “ломать” на самом деле существует много значений. Оксфордский словарь английского языка говорит о наличии 57. Да-да, 57, Карл! Собственно, этот факт и порождает такое количество версий относительно происхождения фразы. Тем не менее большая часть относится именно к пожеланию удачи. В порядке снижения уровня правдоподобности:

— если вы супермегаклассный актер, то вам придется согнуться и опуститься на колени, чтоб собрать монетки, которые закинула благодарная публика;

— выйти на сцену, чтобы получить очередную порцию аплодисментов, или, как у нас принято говорить, выйти на поклон (занавес известен так же под названием “ноги”);

— в честь актрисы Сары Бернар, у которой была одна нога. Лично мне эта история очень симпатична: актрисе ампутировали ногу, и казалось бы, на карьере можно было бы поставить крест. Но несмотря ни на что она продолжила играть в театре. Вот что значит преданность искусству.

— отсылка к убийству Президента Линкольна — убийца, Джон Уилкес Бут, сломал ногу во время бегства с места преступления.

В театральном смысле первое печатное упоминание фразы “сломай ногу” в качестве пожелания удачи появляется в 1948 году в одной из американских газет, где в интервью один из актеров рассказывает о театральных суевериях и упоминает о сломанных ногах. Так что версии про Сару Бернар и Бута можно смело отбрасывать.

В немецком есть такое выражение, как ‘Hals-und-Beinbruch’, которое переводится как “сломай шею и ногу”. Происхождение этой фразы относят ко временам Второй Мировой войны и, в частности, к сленгу Люфтваффе. Если сопоставить временные рамки — получается, что в немецком эта фраза появилась раньше, чем в английском, и соответственно, для английского является лишь заимствованием. Но не все так просто — есть еще и пожелание счастья и удачи на иврите — ‘hatzlakha u-brakha’, которое в свою очередь перекочевало из идиша — hatsloche un broche (прим.: иврит и идиш не один и тот же язык!). Некоторые исследователи считают, что созвучность фраз дает основания считать, что фраза в немецком также является заимствованной. Впрочем, с учетом того, что история уже знает подобные случаи заимствований, данная версия звучит наиболее правдоподобной.

Идем дальше, шведский.

Перевод:”если есть место в сердце, то есть и для попы»

Finns det hjärterum så finns det stjärterum — букв. если есть место в сердце, то есть место и для попы — означает, что при доброжелательном отношении дела могут решиться гораздо проще.

Наверное, я никогда не устану рассказывать о миролюбивой природе шведов, и эта фраза как раз яркий тому пример. Вот представьте ситуацию: сидят за столом люди так тесно, что ну никак не втиснуться, а вы тоже очень хотите присесть. Что делаем? Криками и грубостью в стиле “а ну раздайся, грязь» можно, пожалуй, добиться только того, что вас вообще выпроводят с местности — и не сядете, и обидно будет, согласитесь, такой вариант нам не подходит. Поэтому вспоминаем все, что знаем о вежливости, и просим подвинуться — эффект будет достигнут.

Так и во всем остальном — если будете по-доброму относиться к делам или окружающим, то целей будет добиться несколько проще. Не думаю, что кто-то станет спорить с неэффективностью агрессивного подхода. Хотите, чтобы вам пошли навстречу? Хотите чьей-то помощи? Будьте вежливы, и, скорее всего, все случится именно так, как вы хотите.

Вообще это в определенном смысле общечеловеческое понятие, но что касается шведов, пожалуй, они в этом деле профи. Сложно представить, чтобы швед по доброй воле начал конфликт, или вдруг сказал гадость — если нечего приятного сказать, то он, скорее, промолчит. Эти люди все же кое-что знают о мудрости, которое таит молчание. Хотя, зачастую интровертную природу шведов принимают за грубость и холодность. Спешу развеять этот миф — длительное отсутствие солнца не сделало их души черствыми. Да, шведы предпочитают заниматься все же каждый своими делами, но с готовностью откликнутся на предложение о совместном времяпрепровождении, проекте, творчестве или, если просто попросите об одолжении/помощи, только если вы будете учтивы и дружелюбны. Впрочем, это справедливо и логично в принципе, не так ли?

И напоследок пожелание удачи на итальянском.

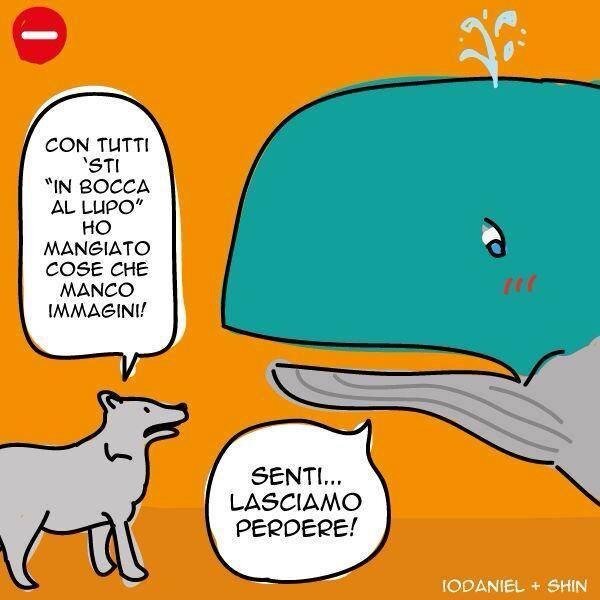

In bocca al lupo! — букв. в пасти волка — эта фраза полный аналог пожеланию сломать ногу в английском, которую мы рассмотрели выше.

Если на пожелание сломать ногу стоит ответить улыбкой и сказать “спасибо”, то на итальянскую фразу стоить ответить “чтоб он сдох”. Да-да, это как у нас принято отвечать “к черту” на “ни пуха, ни пера”, так и у них — можно, конечно, ответить “спасибо”, но все же эта фраза предполагает вполне конкретные варианты ответа, которые на итальянском звучат как crepi il lupo или просто crepi.

Итальянские источники говорят о том, что происхождение этой фразы относится еще ко временам охоты и собирательства, когда охотники желали друг другу не оказаться в пасти волка, иными словами, не оказаться сожранными дикими животными. Пожалуй, вполне уместно, ведь в те времена такая перспектива была вполне реальной.

Хоть итальянская история достаточно тесно связана с волком (достаточно вспомнить историю основания Рима), итальянцы все же предпочитают, чтоб он сдох. На самом деле, я вижу тут нечто более возвышенное, чем можно вывести из фактов.

Сама по себе фраза “в пасти волка” означает ситуацию, когда вы на пороге свершения чего-то сложного, энергозатратного, может, даже опасного. Ну а для чего еще желают удачи? Осознание страха как такового может помочь принять верное решение и справиться с ним. Допустим, у вас на работе предстоит презентация перед важными клиентами, и страх от возможной неудачи никак не дает собраться, т.е. вы как бы в пасти волка. Но так ли страшен черт, как его малюют? После некоторых соображений можно вывести, что все не так уж и мрачно — вы отличный специалист, раз эту презентацию доверили именно вам, вы шарите в этой сфере и вообще просто-напросто подготовились. Это осознание приводит нас к логичному ответу на фразу “в пасти волка”.

“Чтоб он сдох” — пожалуй, если вы оказались в пасти волка, то наиболее желательный для вас вариант, чтоб он сдох. Если трактовать образ волка из первой части фразы как страх, как было показано на примере с презентацией, то “чтоб он сдох” становится неким превозмоганием этого страха. Вы уже прокручиваете наиболее благоприятный для вас исход и желаете, чтобы он как раз и реализовался.

По сути, может показаться, что это слишком глубокие размышления о простой фразе на итальянском, но как по мне, любые выражения появляются неспроста, и символизм можно найти в каждой, если хорошенько задуматься.

Перевод: “со всеми этими в “пасти у волка” я сожрал просто невообразимые вещи!” — “слушай, давай не будем…»

Напоследок картинка с отсылкой к другой фразе на итальянском с пожеланием удачи — in culo alla balena, что в буквальном смысле означает «в попе кита”. Но об этом, пожалуй, в другой раз.

Почему поляки – ляхи

Пост продолжает серию об этимологии названий народов (предыдущий был о венграх).

Жил себе поживал праиндоевропейский корень *lendʰ-. От него произошли, например, английское land и немецкое Land «страна, земля». В праславянском, предке всех славянских языков, этот корень сохранился в составе слова *lędo «участок леса, предназначенный или годный для расчистки под пашню» (ę – носовое э).

Поскольку потомки *lędo довольно неплохо сохранились в русских диалектах (с широким варьированием значения, конечно), наверняка формы типа лядо, ляда, лядина знакомы многим читателям. Изредка встречаются они и в литературе:

Вот ляда, на которой посеяли рожь между черными пнями. [М. М. Пришвин. Дневники (1921)]

Отец был, может быть, еще более зол и неутомим в работе, работал он до ожесточения, будь то у кузнечного горна или на раскорчевке ляда, в косьбе и т. п. [А. Т. Твардовский. Рабочие тетради (1958) // «Знамя», 1989]

Фигурирует оно в «Об управлении империей» Константина Багрянородного:

фема Иавдиертим [род печенегов – kl.] соседит с подплатежными стране Росии местностями, с ультинами, дервленинами, лензанинами и прочими славянами.

От усечённой основы слова *lęděninъ «лядянин» образована форма *lęxъ. Такая модель вполне актуальная для польского: суффикс -х- (графически -ch-) образует существительные с фамильярным или увеличительным оттенком, при этом от основы берётся лишь часть. Например: brat «брат» > brach /брах/; piasek «песок» > piach /пях/; Stanisław > Stach /стах/; Wawrzyniec «Лаврентий» > Wach /Вах/ (отсюда фамилия Wachowski).

В русском по похожему принципу используется -ш- (изначально вариант суффикса -х-): кот > коша (отсюда кошка); ладонь > ладоша; Павел > Паша; Алексей > Лёша.

Связь между словом лях и лядянин достаточно прозрачна ещё в древнерусском: согласно тексту Повести временных лет ляхи живут в Лядской земле:

В се же время умершу Болеславу Великому в Ляхѣхъ, и бысть мятежь великъ в Лядьской земли, и, вьставше, людье избиша епископы, и попы, и бояры своя, и бысть мятежь вь нихъ.

«В то же время умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж великий в земле Польской: восстав, люди перебили епископов, и попов, и бояр своих, и был среди них мятеж».

Кроме того, -д- сохранилось в венгерском lengyel /лэндел/ «поляк». Как обозначение поляков *lęxъ ушло не только в древнерусский язык, но и в литовский: lenkas «поляк». У восточных славян заимствованы румынское Leah и турецкое Leh «поляк».

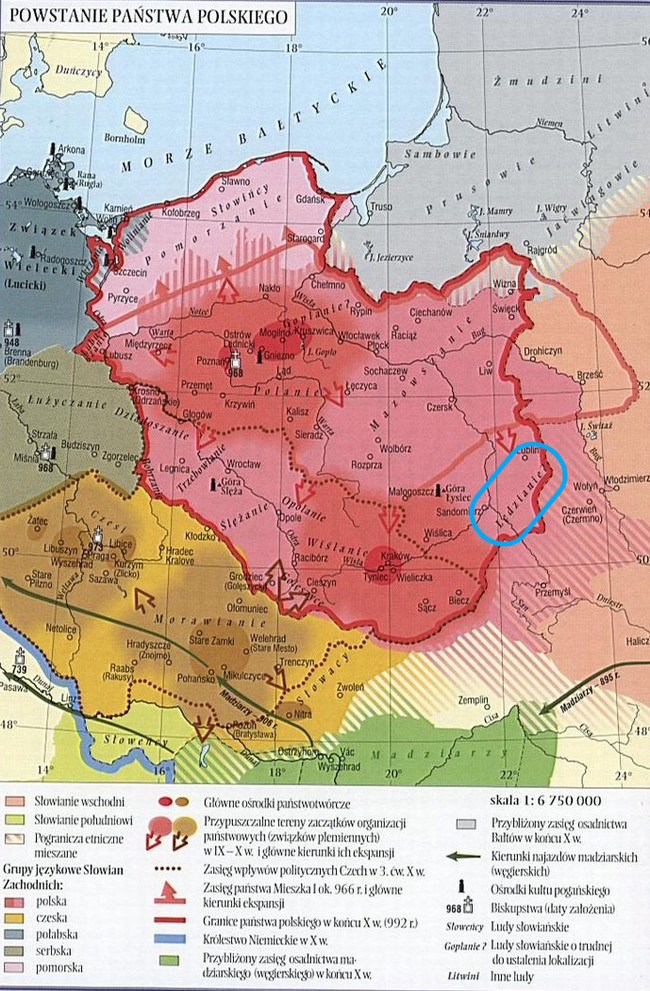

Где именно проживали лядяне – вопрос дискуссионный и сложный. Вот так себе это представляют некоторые польские учёные (карта из Olczak E. Atlas historii Polski):

По этой гипотезе, лядяне были самым восточным из племён, которые впоследствии вошли в состав польского народа. Часть их территории попала в состав Киевской Руси. То, что восточные славяне ляхами стали называть не только это племя, а всех поляков (да и не только поляков, поскольку Повесть временных лет относит к ляхам лютичей) вообще вполне понятно. Ровно по такому же принципу латыши зовут всех русских кривичами (krievi), а французы немцев алеманнами (Allemands).

Помимо лядян на территории раннего Польского государства проживало множество других племён, самыми значимыми из которых были поляне, мазовшане, висляне и слензане (см. карту выше). Как несложно догадаться, основной движущей силой построения государства были поляне, название которых и распространилось впоследствии на остальные племена. При этом ляхами или лядянами поляне себя не называли. В современном польском заимствованное из восточнославянских языков Lach встречается только в составе фразеологизма strachy na Lachy, который используется, когда кого-либо пугают понапрасну.

Что касается самоназвания поляков, то соотношение полянин : поляк довольно прозрачно. Суффиксы -ан(ин) и -ак в польском являются конкурентами: и тот и другой образуют названия жителей определённой местности. Например, житель Варшавы – warszawianin /варшавянин/, но разговорно – warszawiak /варшáвяк/. Аналогично в чешском: Pražan /пражан/, но разговорно – Pražák. В случае поляков суффиксу -ак удалось победить, и старое Polanin было вытеснено новым Polak. Такая же история произошла с ещё одним славянским народом: словак – это по сути славянин (стоит помнить, что это слово исконно произносилось с -о-, и -а- здесь вторично) с заменой -ан на -ак. При этом по-словацки, если мужчина – Slovák, то женщина – Slovenka, а страна – Slovensko с сохранением старого суффикса.

Теперь вернёмся к слову *lędo «участок леса, предназначенный или годный для расчистки под пашню». Оно сохранилось в русском в виде ещё одного слова – ляд, синонима чёрта:

― Ах, ляд вас побери, ― говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину. [М. Е. Салтыков-Щедрин. История одного города (1869-1870)]

― А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились? [М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки / Карась-идеалист (1869-1886)]

В диалектах это слово имеет также значения «беда, несчастье; хворь, немощь; лентяй; хлыст (сектант)». Предположительно, исходным пунктом для них является значение «пустошь», в котором ляд также представлен в русских говорах. От пустоши получила своё название нечистая сила, которая там обитала (как лес > леший), а от неё уже все остальные значения.

Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Tom 4, s. 17–18.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Том 2, стр. 553.

Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Выпуск 15, стр. 44–48.

P.S. Посты Moderator9000 вдохновили меня на сбор обратной связи от читателей. Пожалуйста, под специально отведённым комментарием напишите, как, на ваш взгляд, мне можно было бы улучшить свои посты.

Почему французская орфография такая странная-2: beaucoup

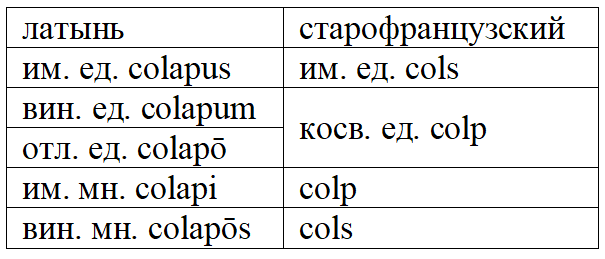

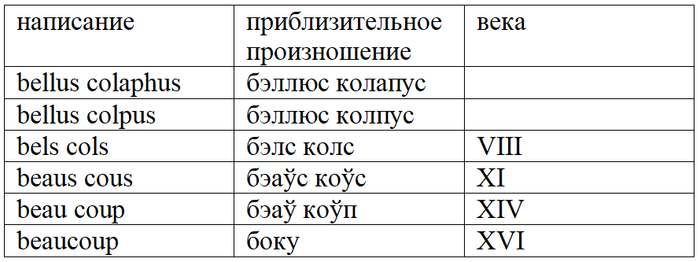

Действительно, слово боку «много», знакомое всем по песне из «Трёх мушкетёров», пишется по-французски в восемь букв. Давайте разберёмся, как так получилось.

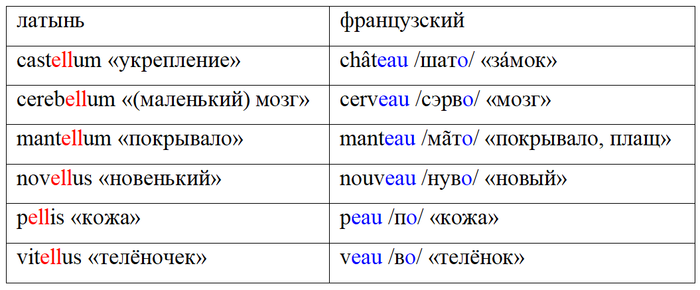

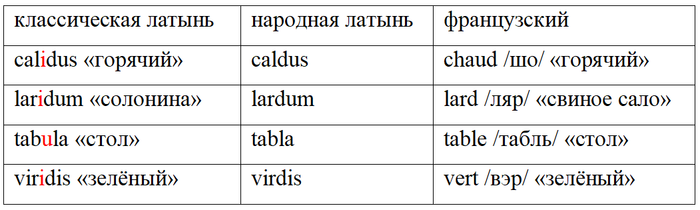

Начну с того, что beaucoup хоть и пишется слитно, по происхождению это два слова – beau /бо/ «красивый» и coup /ку/ «удар». В латыни, предке французского, формы этих слов звучали как bellus и colaphus. Далее я сначала разберу, как из bellus colaphus получилось beaucoup фонетически, а затем особенности семантики: переход от «красивый удар» к «много» несколько нетривиален.

1.1. Латинское слово bellus «милый, приятный, прелестный» читателю хорошо знакомо. Оно просматривается в словах белладонна (

В Галлии в VIII веке отвалились почти все заударные гласные, в результате чего bellus стало звучать как bels. В XI веке l перед согласным даёт u. Аналогичное изменение произошло, например, в белорусском, где мы находим формы воўк «волк», доўг «долг», маўчаць «молчать». Затем во французском e перед u дифтонгизируется, переходит в ea (bels > beus > beaus). Что важно, графика следовала за фонетикой: писали beaus и произносили бэаўс.

На следующем этапе (XIV век) во французском окончательно утратилось склонение, и остаётся только форма косвенного падежа beau. Потом au переходит в закрытое o: /бэаў/ > /бэо/. Наконец, устраняется зияние, то есть последовательность двух гласных: /бэо/ > /бо/. Однако теперь орфография перестаёт отражать произношение, и мы приходим к ситуации, когда пишется beau, а произносится /бо/.

Аналогичную историю последовательность ell пережила и в других случаях:

Нужно сказать, что beau – форма мужского рода. В женском не было условий для перехода l > u, и латинское bella изменилось минимально, дав belle /бэль/. То есть «красивая женщина» будет belle femme /бэль фам/. Кроме того, поскольку l > u перед согласным, то в ситуации, когда старофранцузское bel находилось перед гласным, оно не изменялось. Это распределение сохранилось до сих пор: beau jour /бо жур/ «прекрасный день», но bel homme /бэль ом/ «красавец».

1.2. Теперь перейдём к coup «удар». Его история начинается в греческом, где было слово κόλαφος /кóлапˣос/ «удар кулаком». Оно было заимствовано в латынь как colaphus в том же значении. При этом большинство римлян, конечно, не умело произносить греческие придыхательные согласные, и в их устах colaphus звучало как /кóлапус/.

Довольно рано в народной латыни краткие безударные гласные в определённых условиях стали выпадать. Это произошло и с colap(h)us, которое стало произноситься как colpus /кóлпус/.

Следующим этапом, как и в случае bellus, стало выпадение заударных гласных, которое было одним из факторов уменьшения количества падежей: на месте шести латинских мы находим всего два старофранцузских: именительный и косвенный.

После того как в форме colpus выпал -u-, появилось сложное для произнесение стечение согласных lps. Проблема была устранена выкидыванием -p- (который, однако, сохранился в форме косвенного падежа. Далее произошёл всё тот же переход l > u перед согласным, и на месте cols / colp возникли формы cous /коўс/ и coup /коўп/.

После утраты склонения выжила только форма косвенного падежа coup /коўп/. Монофтонгизация дифтонгов приводит к тому, что на месте оў начинает произноситься просто у. Аналогична история слов collum «шея» > фр. cou /ку/ и mollis «мягкий» > фр. mou /му/.

Завершающим аккордом стало произошедшее в XV-XVI веках отпадение ряд конечных согласных, включая -p. Аналогично: drap /дра/ «сукно», trop /тро/ «слишком», sirop /сиро/ «сироп».

Правда, стоит упомянуть о такой штуке, как связывание (liaison). Связывание – это когда в некоторых словах конечные согласные перестали произноситься в положении перед паузой или согласным следующего слова, но сохранились в положении перед гласным. Например: vous donnez /ву доне/ «вы даёте», но vous avez /вуз аве/ «вы имеете». Аналогично устроены русское о / об или английское a / an. Слово beaucoup в высоком стиле или в поэзии сохраняет -p перед гласным: j’ai beaucoup aimé /же бокуп эме/ «мне очень понравилось…». Но связывание – это всё же не та причина, по которой французы пишут -p в beaucoup. Так, пишется il va /иль ва/ «он идёт», хотя в связывании вполне себе появляется -t: va-t-il /ват иль/ «идёт ли он».

Кстати, от coup образован глагол couper /купе/ «резать, рубить», а от него такие слова как coupé /купе/, coupon /купõ/ и coupure /купюр/.

Поместим историю фонетики beaucoup в таблицу:

Теперь разберёмся, насколько обоснованно современное написание beaucoup:

— b – тут всё понятно;

— e – написание чисто историческое, отражает старое произношение;

— au – диграф имеет некоторый смысл, поскольку обозначает, что о здесь закрытое (во французском два вида о);

— ou – диграф полностью на своём месте, показывая, что здесь звучит /у/, а не /ӱ/, ср. tu /тю/ «ты» и tout /ту/ «всё»;

— p – написание скорее историческое, хотя имеет некоторый смысл в рамках связывания.

Резюмирую: написание beaucoup, конечно, традиционное и отражает не современное произношение, а века так XI, однако, если разобраться, всё не столь уж сложно и бессмысленно.

Кстати, если вы удивлялись, почему по-английски так странно пишут beauty ( tapée /тапе/ «куча, масса» или tripoter /трипоте/ «теребить, мять» > tripotée /трипоте/ «град ударов; куча, множество».

Происходит это и с другой лексикой. Например, в русском и белорусском есть слово шмат «кусок», заимствованное из польского szmat. В белорусском дрейф значения завёл это слово настолько далеко, что это одно из основных слов для «много», например, можно сказать шмат людзей. Ещё одно – багата, и в словосочетании багата людзей ни о каком богатстве речь не идёт, это просто значит «много людей». В сербохорватских диалектах «много» могут обозначать слова чуда, благо, сила. Эти случаи объединяет то, что первоначально они обозначали нечто значительное («большой кусок», «благо»), а затем они утратили конкретное значение в пользу абстрактной интенсивности. Такое явление называют семантическим выцветанием (semantic bleaching).

Такова вкратце история слова beaucoup. Надеюсь, она помогла вам лучше понять, почему французская орфография такая странная.

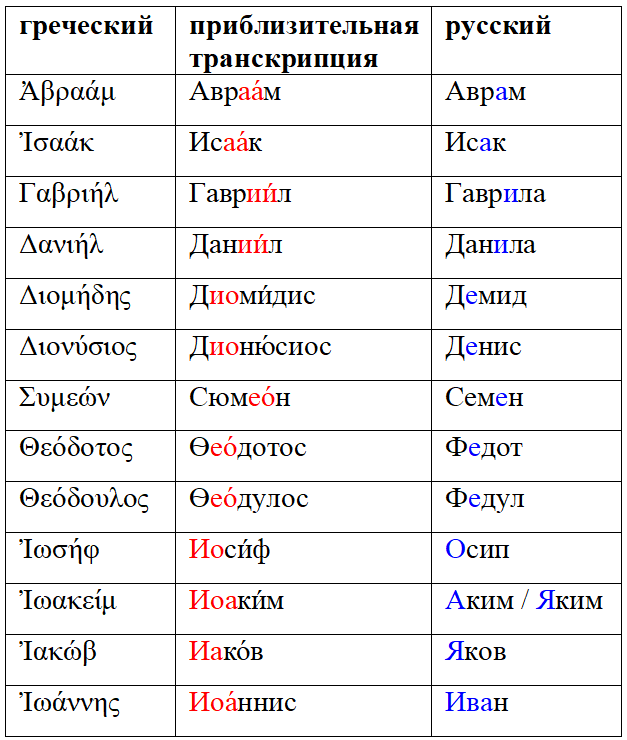

Георгий, Юрий, Егор: история одного имени

Попросил меня недавно @L4rever рассказать, как так вышло, что в историческом плане Георгий, Юрий и Егор – это варианты одного имени.

Греческое Γεώργιος /геóргиос/ образовано от γεωργός «земледелец» при помощи форманта (суффикс + окончание) –ιος, так же, как Εὐγένιος /эугéниос/ от εὐγενής «благородный». Само γεωργός – сложение γῆ «земля» (ср. γεωγραφία «землеописание», γεωμετρία «землемерие») и ἔργον /эргон/ «дело, работа» (тот же корень в ἐνέργεια «действие, сила»), родственного английскому work. На Русь Георгий попал вместе с христианством, наряду с десятками других греческих и еврейских имён.

Для наших предков в X веке произношение формы Γεώργιος представляло серьёзные проблемы. В результате действий трёх праславянских палатализаций в древнерусском языке не было мягкого гь (подробнее об этих процессах: 1, 2, 3). Неудивительно, что в живом произношении вместо этого звука подставили фонетически близкий й. Подобная замена происходила и в более поздние времена (в таблицу включены некоторые устаревшие и просторечные формы):

У некоторых из этих слов есть альтернативная этимология, но на этом я подробно останавливаться не буду. Отмечу также, что в средневековом греческом γ перед ε и ι перешло в особый звук, наиболее близок к которому русский й. Таким образом, Γεώργιος стало звучать примерно как Йеорйиос, однако замена гь на й в русском с этим вряд ли связана.

Вторая проблема заключалась в том, что древнерусский язык не любил зияния, то есть последовательность из двух или трёх гласных подряд. В народных формах заимствованных имён зияния довольно последовательно устранялись:

Даже современный русский не очень любит зияния. Именно в этом причина появления форм типа войн (вместо воин) или андройд.

В Георгии, как несложно заметить, зияние тоже есть, и устранить его можно, убрав е или о. Однако, если мы убираем е, у нас возникает другая проблема – сочетание йо в древнерусском до определённой поры было невозможно. Значит, меняем о на близкий звук, который стоять после й может, – у. С другой стороны, русское о отличалось по качеству от греческого ο / ω, поэтому в древнейших грецизмах мы вообще нередко находим у на месте ο / ω:

ὄξος «винный уксус» > уксус;

κανών «правило, веха, канон» > канун;

πάρδος «барс, пантера» > пардус;

Νικόλαος > Микула и так далее.

Наконец, надо приспособить имя к русскому склонению, ведь -ος – это окончание. -ιος обычно адаптировали как —ьйь (писалось ии): Γρηγόριος > Григории, Ναζάριος > Назарии. Впоследствии, после исчезновения звука ь, получалось —ей. Вот так у нас выходит народная форма Юрей и слегка церковнославянизированная Юрий, ср. Сергей и Сергий.

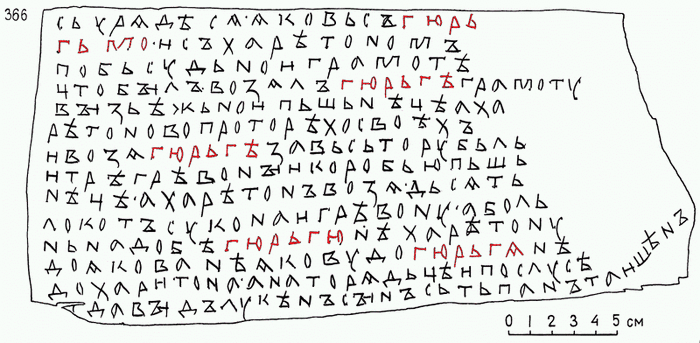

Вместе с тем, в письменности бытовали формы, старающиеся сохранить греческое г: Гюрьги, Гюрги, Герги, Горьги и так далее. Вот, например, берестяная грамота №366 (XIVвек):

Сложно сказать, в какой степени они отражали реальное произношение, вероятно, это зависело от степени образованности писца. Во всяком случае, о том, что гь там произносить старались, свидетельствуют такие варианты как Дюрди, Дюрги и Гюрди.

К другим славянам имя Георгий тоже попало довольно рано (к католикам через посредство латинского Georgius), и поскольку фонетические ограничения в их языках на тот момент накладывались те же, что и в древнерусском, Georgius в них пережил схожие метаморфозы, на которые потом сверху наложились некоторые собственные фонетические особенности этих языков. Так, в современном польском это имя звучит как Jerzy /Éжы/, в чешском – Jiří /Йиржи/, в словацком и хорватском – Juraj /Юрай/, в словенском – Jurij /Юрий/. В польском и чешском оно, кстати, склоняется как прилагательное. Скажем, остров Кинг-Джордж по-чешски будет ostrov krále Jiřího, а по-польски – wyspa Króla Jerzego.

Перейдём к Егору. Это всё тот же Γεώργιος, фонетические сложности которого были решены иным образом. Просто переставляем начальные γ и ε местами, и у нас больше нет ни мягкого гь, ни зияния. С концом слова разбираемся так же, как в случае Юрия. Перед начальным э- автоматические появляется й-, и у нас выходит Егорей, сокращённо Егор, церковнославянизированно – Егорий. Встречается в памятниках и вариант Егоргий.

Вот характерный отрывок из послушной грамоты. Егорьев день и Юрьев день для автора этих строк – одно и то же, день святого Георгия (23 апреля и 26 ноября по старому стилю):

Да по князе ж Юрье Ивановиче кормити им в монастыре в году четыре кормы больших: на преставленье княж Юрьево августа в 3 день да на память его, на Никонов день марта в двацать третеи день, да на два Егорьева дни, на вешнеи да на осеннеи Юрьев день, докуды мир же стоит. [Послушная грамота арх. Чудова монастыря Левкию на село Васильевское с деревнями и починками в Повельском стане Дмитровского уезда (1554.10.22)]

Другие европейские языки тоже сражались со сложной фонетикой греческого имени, в результате чего оно видоизменялось, иногда довольно сильно. Так получились венгерское Дёрдь (György), немецкое Юрген (Jürgen), английское Джордж (George), итальянское Джорджо (Giorgio), испанское Хорхе (Jorge) и французское Жорж (George), от которого, кстати, образовано русское уменьшительное Жора. А название песни Đurđevdan /Джюрджевдан/ югославской группы Bijelo dugme значит «Юрьев день», поскольку Đurđe / Ђурђе – это сербский вариант имени Георгий.

1. Георгий и Григорий – разные имена.

2. Егор и Игорь – разные имена.

3. Георгий, Юрий и Егор с исторической точки зрения – одно и то же имя. Юрий и Егор появились в связи с тем, что оригинальный греческий Γεώργιος не соответствовал ограничениям, накладываемым древнерусской фонетикой. Но с точки зрения современного русского – это три разных имени.

Предыдущие посты на тему этимологии имён и фамилий:

Всякое лыко в строку?

Наткнулся тут на статейку с красивым названием: «Чем связаны текст книги и текстура ткани».

Начинается вполне себе за здравие: что раньше-де одежду делали с умом, что вся важная информация о человека туда зашивалась-вышивалась, и что текст и текстура слова однокоренные, и про красные обережные нити, и про красные строки в книгах. Прямо читаешь и радуешься — вот, о нужном заговорили, давно пора!

Но в четвёртом же абзаце начинается.

Что тут у нас? Подъехала наивная этимология? Что ж, заглянем в словари.

Old English stice «a prick, puncture, sting, stab,» from Proto-Germanic *stikiz (source also of Old Frisian steke, Old High German stih, German Stich «a pricking, prick, sting, stab»), from PIE *stig-i-, from root *steig- «to stick; pointed» (see stick (v.)). The sense of «sudden, stabbing pain in the side» was in late Old English.

Senses in sewing and shoemaking first recorded late 13c.; meaning «bit of clothing one is (or isn’t) wearing» is from c. 1500. Meaning «a stroke of work» (of any kind) is attested from 1580s. Surgical sense first recorded 1520s. Sense of «amusing person or thing» is 1968, from notion of laughing so much one gets stitches of pain (compare verbal expression to have (someone) in stitches, 1935).

c. 1200, «to stab, pierce,» also «to fasten or adorn with stitches;» see stitch (n.). Surgical sense is from 1570s. Related: Stitched; stitcher; stitching.

Самое важное я выделил. Корень слова stitch, *steig- (колоть, тыкать), пусть и созвучен русскому «стык», однако наше «тыкать» восходит к иной праиндоевропейской основе: *tek- «ткать».

Будь у авторки этого опуса более нежные до языка уши, она бы нашла правильное русское слово для этого примера. У слов стегать, застёгивать, стежок — именно то же происхождение, от *steig-.

В церковнославянском даже слово «одежда» звучало как «остегъ», то есть нечто застёгиваемое.

А так получилось пальцем в небо: и английское stitch к шитью и ткачеству стало относиться лишь в 13 веке, и стык не имеет с ним и со строчкой общих корней. Ерунда на постном масле, одним словом.

И опять (да-да, никогда не было и вот опять) эта «модная тенденция» хватать слово целиком, не деля его на морфемы.

А вот про букли-буквы уже что-то такое было. Помню-помню, было! Вот. Я даже это себе сохранял.

Вот что я тогда на эту тему писал: Букволожество и спутанность мыслей.

1. Буква — слово в русском неродное, пришло через греческий, по одной версии из иврита (исходный корень — КАВ — «черта»), по ряду других версий родственно дереву «бук».

2. Не удалось установить ни одной археологической находки БУКовых палочек с рунами.

3. Букля — «завиток волос на виске» — появляется в нашем языке из французского, а там происходит от латинского «щека».

Такие вот БУКАлицы.

И вот опять. Ну нет бы подыскать годные факты! Казалось бы, что проще? Достаточно взять происхождение английского «book» (и немецкого Buch тоже) — совершенно не таясь, учёные возводят происхождение этого корня к дереву бук (англ. beech, нем. Buche). Латинское же librum, от которого происходит английское library — библиотека и французское livre — книга, означает «внутренняя часть коры дерева». Оно же до сих пор в английском liber — луб, лыко. Происходит от праиндоевропейского *leub(h) — «драть».

Стоит тут же заметить, во избежание, так сказать, что созвучные же в латыни ему libra (весы) этого происхождения не имеют (там было слово *lithra-).

И латинское слово «свобода» (liber) тоже восходит к иной индоевропейской основе: *leudheros.

А как было бы красиво сказануть: «свободен = ободран, как липка»?

Но нет, liber — «свободный» даже склоняется иначе, чем liber — «лыко». У «лыка» в падежах сбегает «e» из второго слога, а у «свободного» остаётся.

Однако, наверное, на такую работу у «Лит-Про-Светы» не было заказа: нужно было всё притягивать к ткани, клубочкам и драным джинсам. Поэтому про бук в статье ни словечка, зато появляются БУКАлицы. Бука-лицы. Лице-буки? Facebook?

Ну, а многострадальный узбек Алишер Навои уже устал отмахиваться от мамкиных лингвистов, для которых он не Мелодичный (так переводится значение слова «Навои»), а Навитый.

Мамкиному лингвисту же что главное? «Слышу слово — лучше всех знаю смысл и происхождение. Что? У русских слов есть части-морфемы, которые нельзя смешивать? Это всё бред училки русского, чтоб было за что тройки ставить! Русские слова бьются в любом месте не любые удобные мамкиному лингвисту части. У-РА!»

Вот и получаются, прости-господи, навитые на навой Навои, задорные бога-тыри и прочее бесноватое лингвофричество.

И вот почему бы не взять нормальные факты, и не сказать правду? Что текст и текстиль — одного корня — ткать. Латинское textus — словесное единство.

Можно было бы даже вот этих вот ребят приплести:

Там даже было тайное общество ткачей и волшебный ткацкий станок, выдающий прямым текстом имена неугодных людей.

Но это же надо заниматься таким неприятным делом — мозг напрягать! Что-то искать, что-то компоновать, думать, в конце концов!

А напрягаться мозг не любит, другое дело — находить уже готовые, когда-то придуманные решения.

Заставить активно работать ассоциативные центры головного мозга человека крайне сложно. Даже при условии социального изобилия пищи, репродуктивном успехе и гарантированной доминантности невозможно убедить мозг начать активно тратить бесценные ресурсы организма.

На стороне «ленивого» мозга оказываются миллионы лет успешной эволюции, а на стороне рассудочной деятельности — запас ещё не съеденной пищи в холодильнике. Эта неравноценная борьба мотиваций обычно заканчивается в пользу древних аргументов, а творческое мышление остаётся редким явлением.

Благодаря накопленному личному опыту, социальным инстинктам и особенностям строения неокортекса люди выбирают наиболее выгодное интуитивное решение. Оно всплывает как-то само собой и моментально находит массу внутренних подтверждений. Далёкие от какой-либо логики и здравомыслия рассуждения формируют стройные последовательности , приводящие к очень искренним и дурацким поступкам.

Вот и получается ненаучное, недоделанное лингвофричество с БУКАлицами через СТРОЧку.

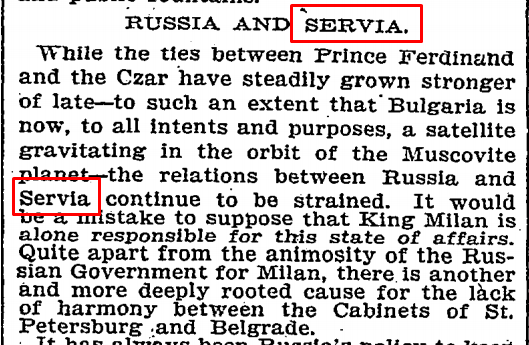

Как Сервия стала Сербией

Изучая американскую прессу начала ХХ века, заметил очень странную деталь. Вплоть до конца Первой Мировой западные журналисты называют Сербию не иначе как Сервией (Servia). Явление это настолько массовое, что ни единичной опечаткой, ни банальным невежеством заокеанских авторов объяснить этот странный факт нельзя.

Немного изучил вопрос, и нашёл вот такую любопытную заметку от 5 марта 1915 года из Новозеландской газеты North Otago Times.

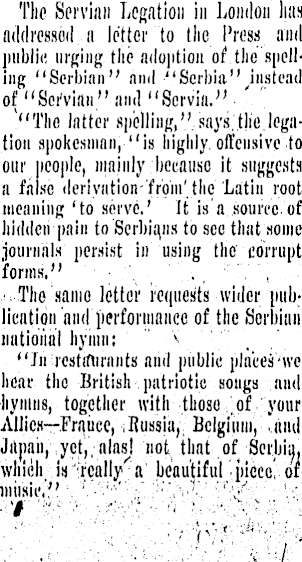

Если коротко, речь идёт о том, что дипломатическая миссия Сервии (sic!) в Лондоне обратилась к прессе и общественности с настоятельной просьбой впредь писать название страны через «b», то есть «Serbia».

Оказалось, сербы очень обижаются, когда их страну величают «Servia», поскольку несведущий читатель может подумать, что название страны произошло от латинского корня, означающего «прислуживать» (от которого произошло и слово «серв», в средневековой Европе обозначавшего крепостных крестьян). Как тут не вспомнить извечный спор про славян-slavs.

Там дальше по тексту идёт просьба чаще исполнять гимн Сербии в ресторанах, но это уже не столь важно.

Важно, что этноним серб образован от праславянских форм *sьrbъ и *sъrbъ, производных от индоевропейского слова, означавшего «сеять, родить, производить». И разница между сервом и сербом — как между закабалённым крепостным и вольным земледельцем. Так что возмущение братушек вполне понятно.

Но оказалось, что Сербия — не единственная страна, стремившаяся поменять своё написание на латинице. Румыния превратилась из Roumania в Romania по той же причине. Ruman — в одном диалектов румынского языка означает «крепостной крестьянин».

Под конец расследования увидел ещё одну загадку. Слово «Югославский», написанное как «Джонго-Славский» («Jongo-Slav»).

Но, скорее всего, это простая опечатка, поскольку в других источниках видим куда более грамотное и понятное «Jougo-Slav».

Вот такие лингвистические войны на Балканах.

Один, един, Алёна, Елена

Попросил меня @arsdor прокомментировать данное утверждение:

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужно знать об одном важном фонетическом изменении, отличающем восточнославянские языки (русский, украинский, белорусский) от западно- и южнославянских.

Речь идёт о переходе начального e— в определённых условиях в o-:

Комментарий: j произносится как й; болгарское е читается как э.

Теперь давайте посмотрим на это на диалектном материале, представленном в Общеславянском лингвистическом атласе (Выпуск №6 фонетико-грамматической серии, карта 6). На карте представлены формы слова «олень». Цветами обозначены гласные первого слога: зелёным e, красным o, синим a.

Разумеется, алень произносят в тех говорах, для которых характерно аканье, а в окающих сохраняется более старое произношение. Таким образом, синий и красный ареалы в исторической перспективе следует объединить. Картина получается довольно характерная: формы олень / алень характерны для почти всех восточнославянских говоров (есть лишь несколько пунктов, в которых мы находим полонизмы).

Действовал фонетический закон, по которому e— переходило в o-, в ту эпоху, когда наши предки позаимствовали из греческого слово ἐλάδιον «маслице». Вам оно известно как оладья.

Ещё более показательным примером являются скандинавские имена Helgi и Helga, которые в современном русском звучат как Олег и Ольга (начальное h— при заимствовании исчезло, поскольку у него не было аналога в древнерусском, см. пост об этом звуке в латыни).

Переходим к имени, вынесенному в заголовок поста. Как известно, вместе с христианством на Русь пришло большое количество имён греческого происхождения, включая Ἑλένη, которое на момент заимствования в греческом звучало как /элэни/. Окончание, понятное дело, поменяли на —а, чтобы можно было склонять. А начальное э— в народных говорах в полном соответствии с описанным выше законом перешло в о-, что даёт нам форму Олена:

В лѣто 6732. Създа Семен Борисович церковь камену святого Павла, и святого Семиона Богоприимца, и святого Констянтина и Олены. [ Новгородская Карамзинская летопись. Первая выборка (1400-1450)]

Олена – это Елена Равноапостольная, мать императора Константина Великого.

Затем в части восточнославянских говоров э переходит в о под ударением перед твёрдым согласным, что даёт нам форму Олёна. Наконец возникновение аканья приводит к появлению варианта Алёна. Обычно мы по-русски аканье на письме не отражаем, но есть и исключения (например, слова паром, калач и каракатица когда-то произносились как пором, колач и корокатица).

А форма Елена – церковнославянская, не подвергшаяся этим фонетическим изменениям, зато в ней появилось протетическое й— в начале. Долгое время Елена и Алёна воспринимались как варианты одного имени, причём второе как более народное, простое, ласковое:

Я часто заглядывала в бывшую сторожку, где жили Евгений Борисович, его жена Алена (Елена Владимировна, урожденная Шпет, внучка философа Шпета), их сын Петя, родившийся в ноябре 1958 г. [Зоя Масленикова. Близкие Бориса Пастернака (1968-2000)]

Схожая судьба была у имени Ирина. Оно тоже греческого происхождения (Εἰρήνη /ирини/ в современном произношении), и в древнерусский попало в двух вариантах – Ирина и Ерина. Второй мы находим в одном из списков «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона:

Къ сему же виждь благовѣрную сноху твою Ерину, виждь вънукы твоа и правнукы

Обращается Иларион к князю Владимиру, а Ерина/Ирина – это Ингигерда, жена Ярослава Мудрого. Как известно, при крещении принималось христианское имя, которое использовалось наряду с языческим. Иногда при выборе нового имени старались подобрать такое, которое начинается на тот же звук, что и старое. Так Владимир стал Василием, Ингигерда Ириной, а Ярослав Георгием.

Но это я отвлёкся. Ерина подверглась тем же изменениям, что и Елена. Гласный первого слога перешёл в о-, что дало форму Орина, которую мы находим в памятниках:

Се яз, Семен Парфенов, купил есми пожню Телятевскую у Орины у Ефимьевы жены да у ее детей у Федота да у Гриди, собе и своим детем впрок; завел им в перечьных. А дал есми на них рубль да четверть да овцю пополнка. А завод той пожне по старой завод, куды коса их ходила. [Семен Парфенов. Купчая Сем. Парфенова на пожню Телятевскую, купленную у Орины Ефимьевой (1430-1460)]

Затем аканье привело к появлению формы Арина, которая тоже довольно долго не теряла связи с Ириной. Так, 5 мая (по старому стилю) – день мученицы Ирины Македонской. В народном календаре – Арины-рассадницы.

А как быть с тем, что в русском есть не только один, но и единый, и значения этих слов отчасти пересекаются (Все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились)?

Ларчик открывается просто: один – исконная русская форма, а единый – церковнославянизм. В памятниках мы можем найти массу примеров, когда единъ используется именно как числительное. Цитата из Повести временных лет:

Впоследствии, значения исконно и заимствованного слов разошлись, причём, как это обычно бывает, для церковнославянизма характерно значение более абстрактное.

А вот фамилия Есенин никак не связана с церковнославянским словом есень «осень». Она образована от формы Есеня, уменьшительной от Есип, то есть Иосиф.

P.S. Насчёт Ярослава-Георгия была не шутка. Поскольку в древнерусском языке не было мягкого гь, при заимствовании его заменили на й, и греческое имя Γεώργιος в древнерусском стало звучать как Юрий или Егор.

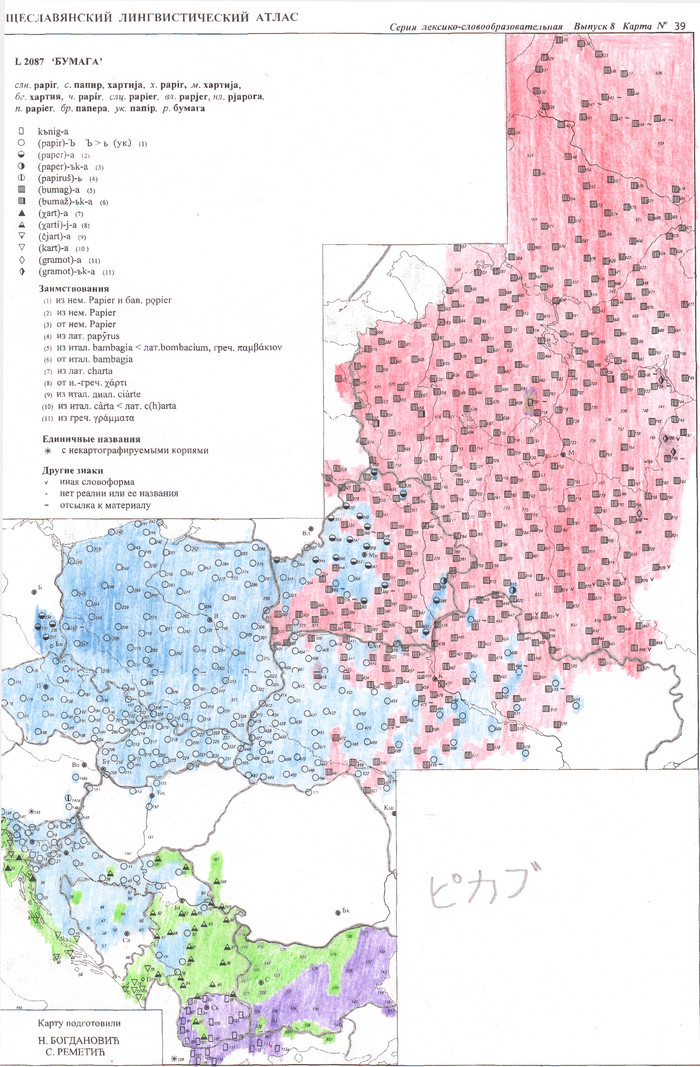

История славянских названий бумаги

В одном из своих предыдущих постов я разбирал выдумки украинских националистов, силящихся доказать, что русский – это не славянский язык. Одним из их аргументов было то, что по-русски бумага, а по-украински, белорусски, польски, словацки и чешски – папір, папера, papier и papír. То, что это бред, очевидно, однако история славянских названий бумаги довольно интересна, поэтому я решил посвятить ей отдельный пост (вдобавок меня просил об этом @Extinrebok).

1. Для начала предлагаю изучить карту из Общеславянского лингвистического атласа. Красным цветом обозначен ареал формы бумага, синим – папір и подобные, зелёным – хартия, фиолетовым – книга.

Комментарий 1: болгарский и боснийский материал по разным причинам вышел отдельно и перенесён на карту вручную мною.

Комментарий 2: материал для атласа был собран в 1965-1975 гг., и в настоящее время ситуация могла несколько измениться.

Заметьте, что ареал слова «бумага» далеко выходит за границы России, занимая большую часть Белоруссии и значительную часть Украины, что неудивительно, поскольку лингвистические границы редко совпадают с политическими.

Теперь разберём основные славянские названия бумаги по порядку.

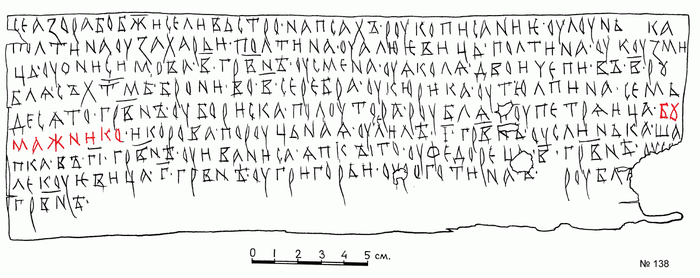

Это слово появляется на Руси не позднее XIV века. В новгородской берестяной грамоте №138, датированной началом XIV века уже фигурирует слово бумажник «ватный тюфяк»:

Конечным источником, скорее всего, был персидский язык, а именно слово pambag «хлопок», которое в современном персидском звучит как پنبه /пэмбэ́/. Сложнее выяснить, когда и каким именно путём оно попало к нам.

Предположительно, праформа для бумаги – *bǫbaga, где ǫ – носовой о, который впоследствии перешёл в u. Диссимиляция б–б > б–м при заимствовании, в принципе, не является чем-то особенным, ср. феврарь > февраль, коридор > колидор и вельблуд > верблюд. Что интересно, в некоторых русских диалектах впоследствии произошёл обратный процесс, ассимиляция, и бумага стала звучать как гумага.

Если мы исходим из формы *bǫbaga, то это накладывает некоторые ограничения на время заимствования, поскольку носовые в древнерусском исчезли к середине X века, и после этого времени в таком виде слово бумага заимствовано быть не могло.

Фонетически и исторически наиболее предпочтительный вариант – через посредство какой-то формы вроде осетинского бæмбǽг «хлопок, вата» (осетинский, кстати, тоже язык иранской группы). Напомню, что предки осетин, аланы, до монгольского нашествия занимали сравнительно обширную территорию в Предкавказье и контактировали как с персами, так и с Русью.

Согласно альтернативной гипотезе, посредниками были крымские армяне. Армяне заимствовали персидское pambag в виде բամբակ /бамбак/ «хлопок». Армянская версия несколько хуже фонетически, да и столь старых заимствований из армянского в славянских языках, кажется, неизвестно (а вот старые иранизмы имеются).

Наконец, существует версия, что непосредственным источником русского слова было итальянское bambagia /бамбáджа/ «хлопок; вата», которое восходит к народнолатинской форме bombax, заимствованной из греческого βαμβάκιον «хлопок». А в греческий это слово попало всё из того же персидского pambag. Версия о греко-итальянском посредстве слаба как с точки зрения фонетики, так и в историческом плане (непосредственные русско-итальянские контакты начались сравнительно поздно).

3. История слова папір и подобных начинается в Греции. Греки словом πάπυρος /пáпюрос/ называли, как несложно догадаться, папирус. Этимология в данном случае не вполне ясна. Собственно греческим оно быть не может, и откуда-то заимствовано. Но сами египтяне так папирус не называли, у них было для этого несколько других слов. Существует гипотеза, что πάπυρος происходит от египетского слова pȝprʿ «царский» (ȝ и ʿ — особые звуки, а гласные в древнеегипетских надписях не передавались), поскольку с некоторого момента на папирус была введена монополия фараона.

У греков это слово в виде papyrus / papyrum заимствовали римляне, из латыни оно попало в большинство европейских языков. Как известно, после арабского завоевания из Египта в Европу перестал поступать сравнительно дешёвый папирус, и приходилось писать на дорогом пергамене. И когда из Китая пришла бумага, на неё было просто перенесено название старого писчего материала.

Немецкое Papier /папир/, заимствованное из латыни, попало к соседям немцев: словенцам (papir), чехам (papír) и полякам (papier /пáпер/), а уже от поляков к восточным славянам – украинцам и белорусам. Есть оно и в некоторых русских диалектах.

В русском литературном языке, кстати, тоже есть пара слов, образованных от этого корня. Во-первых, папироса, заимствованное из польского papieros /папéрос/ «сигарета». Во вторых, папье-маше – от французского papier mâché «жёваная бумага».

Зелёным на карте закрашен ареал распространённого у южных славян слова хартия. Это очевидный грецизм. В древнегреческом было слово χάρτης «лист папируса», заимствованное, кстати, в латынь в виде charta. Латинское слово широко распространилось в языках Европы, включая русский. Нам оно известно как «карта».

Почти во всех македонских диалектах и значительной части болгарских бумагу называют словом книга, что, конечно, является поздним дрейфом значения. По поводу этого слова долго кипели оживлённые этимологические дискуссии, заслуживающие отдельного поста, здесь же я ограничусь наиболее правдоподобной версией.

В отличие от прочих обозначений бумаги из этого поста «книга» встречается во всех славянских языках и может претендовать на праславянскую древность, однако фонетика формы *kъńiga подсказывает, что речь скорее всего идёт о заимствовании. Это неудивительно, ведь праславяне, по-видимому, не знали собственной письменности.

Давно отмечено сходство славянского слова с венгерским könyv /кёньв/ «книга» и эрзянским конёв «бумага». Вполне возможно, что все они происходят из одного источника. Славяне, венгры и эрзяне активно контактировали с тюрками и могли независимо друг от друга позаимствовать эти слова у них. В частности, у уйгуров засвидетельствовано словосочетание kuin bitig «свиток». Уйгурское слово заимствовано из китайского 卷 «свиток, книга», которое ранее читалось как kwén. Слабостью этой гипотезы является то, что уйгуры со славянами и венграми непосредственно не контактировали, а в прочих тюркских языках это слово неизвестно. С другой стороны мы очень мало знаем о древнебулгарском или аварском языках, а они как раз и могли выступить в роли источника славянского и венгерского слов.

В некоторых русских говорах бумагу обозначают словом грамота или грамотка. Здесь осуществился вполне понятный перенос названия с берестяных грамот на новый писчий материал. При этом само по себе слово грамота – грецизм. На первый взгляд, в нём тот же суффикс, что и в словах высота или чистота, однако корня *gram- в праславянском языке не было. Вдобавок, слово грамота представлено только в восточнославянских языках (если не считать сравнительно недавно заимствованных из русского болг. грамота, грамотен, польск. gramota, gramotny, чеш. gramotný).

Греческое слово звучало как γράμματα «буквы; письменность; надпись; умение читать и писать», и это множественное число от γράμμα «буква». Грамматика, диаграмма, программа, эпиграмма и грамм, кстати, от этого же слова, только это более поздние заимствования. Сюда же телеграмма и граммофон.

В свою очередь из русского заимствованы эстонское raamat «книга» и финское Raamattu «Библия».

Само греческое γράμμα образовано при помощи суффикса –μα от слова γράφω «пишу». Тот же суффикс можно найти во многих других словах, например, αἴνιγμα «загадка», ἀνάθεμα «проклятие», ἀξίωμα «ценность», ἄρωμα «пахучие травы», δέρμα «кожа», διάδημα «диадема», διάφραγμα «перегородка», δίπλωμα «сложенный документ», δόγμα «мнение», ἔμβλημα «вставка», θέμα «положение», ἰδίωμα «идиома», κλίμα «климатический пояс», κλύσμα «промывание», πλάσμα «изваяние», πρᾶγμα «дело», πρῖσμα «призма», πρόβλημα «трудность», ῥεῦμα «поток», σπέρμα «семя», στίγμα «клеймо, рана», σύστημα «сочетание», σχῆμα «вид», σχίσμα «раскол», χάρισμα «милость».

Краткое резюме (> – заимствование, -> – наследование):

1) среднеперсидское pambag «хлопок» > осетинское бæмбǽг «хлопок, вата» > древнерусское *bǫbaga «хлопок, вата» -> русское бумага.

2) древнегреческое πάπυρος «папирус» > латинское papyrus > немецкое Papier «бумага» > польское papier «бумага» > украинское папір «бумага».

3) древнегреческое χάρτης «лист папируса» > болгарское харти́я «бумага».

4) среднекитайское 卷 /kwén/ «свиток, книга» > некая тюркская форма > праславянское *kъńiga «книга» -> македонское и болгарское диалектное книга «бумага».

5) древнегреческое γράμματα «буквы» > древнерусское грамота -> русское диалектное грамота «бумага».

Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Выпуски 1–12. М., СПб., 2007–2018.

Beekes R., van Beek L., Etymological Dictionary of Greek, Leiden, Boston, 2010.

Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sešity 1–19. Praha, Brno, 1989–2018.

«брат» на индоевропейских языках

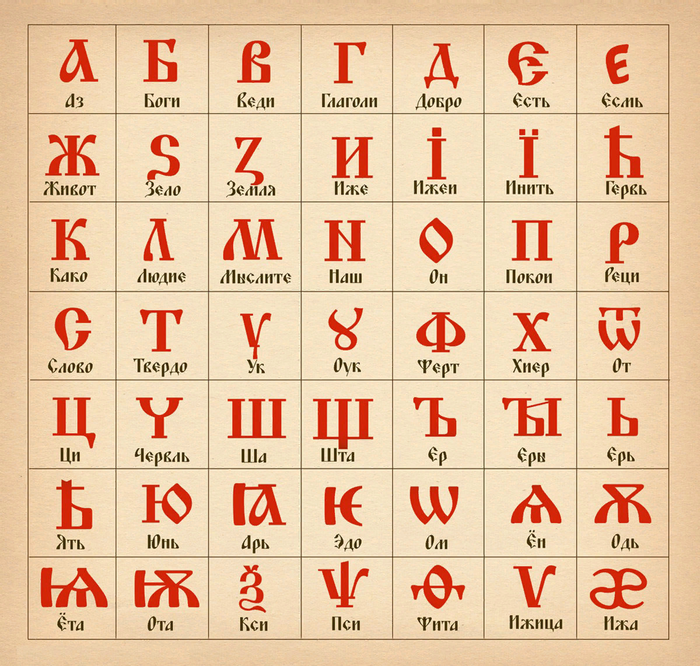

К вопросу о подлинности древнеславянской «Буквицы»

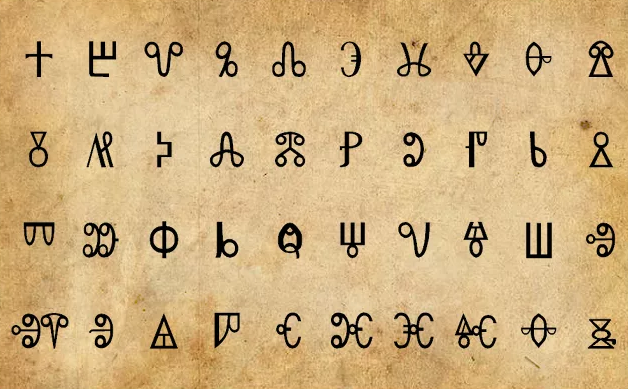

Буквица — поддельное изделие, выдаваемая за настоящую вещь, является изменённым (с корыстной целью) видом старославянской азбуки старославянского языка.

Вид «Буквицы», правда же выглядит заманчиво?

По сравнению со старославянской азбукой в данное изделие (буквицу) были введены/убраны следующие обозначения/названия:

| Ложное название «инить» вместо «и десятиричное» с тремой;

| Ложное название «юнь» вместо «йотированный ук»;

| Ложное название «арь» вместо «йотированный аз»;

| Ложное название «эдо» вместо «йотированный есть»;

| Ложное название «ён» вместо «юс малый»;

| Ложное название «одь» вместо «юс большой»;

| Ложное название «ом» вместо «омега»;

| Ложное название «червль» вместо «червь»;

| Ложное название «боги» вместо «буки»;

| Ложное название «хиер» вместо «хер»;

| Ложное название «реци» вместо «рцы»;

| Ложное название «ци» вместо «цы»;

| Ложное название «ёта» вместо «йотированный юс малый»;

| Ложное название «ота» вместо «йотированный юс большой»;

| Е-узкая с ложным названием «есмь»;

| Ѹ-образный диграф;

| Æ, æ лигатура латинского алфавита с ложным названием «ижа».

На данный момент науке неизвестно было ли какое нибудь письмо у древних славян (теперь буду называть, праславяне) до глаголицы, которую создал Кирилл, и до кириллицы, которую создал его ученик Климент Охридский.

Однако есть интересные предположения:

| Во-первых, при реконструкции праславянского языка восстанавливается словоформа *pisьmo (“письмо, письменное сообщение”), которое образовано из глагольной словоформы *pisati (“рисовать, изображать”) + *-ьmo (“девербальный суффикс образующий существительные”). По этим данным можно сделать осторожный вывод, что сначала письменности всё-таки не было, праславяне умели лишь изображать и рисовать, но потом с каким-то видом письма познакомились, с каким — опять же неизвестно.

| Во-вторых, слово «буква», от которого, очевидно, образованно слово «буквица» (корень: букв-, суффикс: -иц-, окончание: -а), является заимствованием из раннего готского языка словоформы *bōkijǭ (“широколиственное дерево — бук, письмо”) в праславянский язык *buky (“широколиственное дерево — бук”), а позднее (“письмо, знак письма”). Связано это с тем, что первые руны писались на деревянных палочках, вырезанных из бука, или коре бука. Поэтому можно сделать вывод из первого вывода: праславяне познакомились с письмом германского народа — рунами.

Поэтому даже название этого поддельного изделия довольно неудачное.

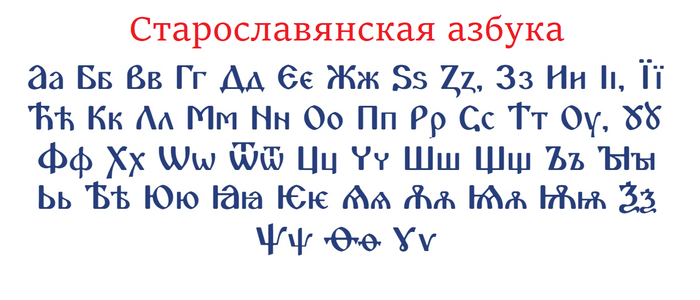

Прекрасно известно, что старославянская азбука была создана для старославянского языка из греческого алфавита, но для более удобной передачи заимствованных слов были введены Ѯ Ѱ Ѳ и Ѵ, которые обозначали чисто греческую фонетику: Ѯєниꙗ (ξενία), Ѱаломъ (ψαλμός), Ѳєдоръ (Θεόδωρος), Кѵрилъ (Κύριλλος).

Но с приходом христианства на Русь вместе с книгами на старославянском языке пришла и старославянская письменность. Поэтому на Руси, говорили на древнерусском языке, а писали на старославянском языке, один Древний Новгород приспособил старославянскую письменность под свой древненовгородский диалект древнерусского языка, что видно в берестяных грамотах.

«Из букв были сложены все слова»

Людям, которые хоть раз окунулись в данное мракобесие могут знать некоторую этимологию, которую проводят с помощью поддельного изделия, например: слово «бог» трактуется как: более оного потока сотворяющий. Или такое: «лес» трактуется и пишется так «льс», где мягкий знак в этом слове обозначал, что данный объект уже сотворён в своём гармоничном виде.

Но людям знакомым хотя бы с древнерусским языком (восточнославянский язык), не то, что с древнеславянским (южнославянский язык) прекрасно известно, что слово «лес» писался через букву «ѣ» — лѣсъ. Был бы там «ь», как в слове «пёс, др.-рус. пьсъ», он был бы «лёс, льса», также как «пёс, пса».

Однако такие мелочи не нужны тем, кто придумал и следует этому изделию.

«Позабылись все смыслы :(»

Получается, если с появлением «буквицы» все слова были сложены из букв этого изделия, то, соответственно, все слова были новыми?

На самом деле нет. Языком обладал ещё гейдельбергский человек, предок нас — кроманьонцев и вымерших неандертальцев. Человек, если это действительно человек, а не создатель «буквицы», сначала учится говорить, а лишь потом писать. У детей уходит несколько лет для того, чтобы в зонах Брока и Вернике отрасли межнейронные связи, которые отвечают за моторную организацию речи, фонологическую и синтаксическую кодификацию, воспроизведение, усвоения и понимания устной речи.

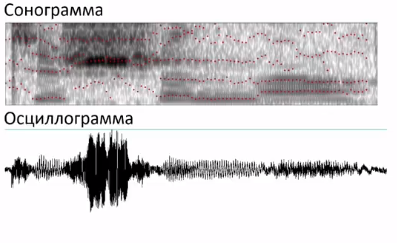

Звук — это физическое явление, которое воспринимается мозгом человека, а точнее вышеописанными зонами Брока и Вернике, который можно изобразить сонограммой и осциллограммой:

Слова состоят из фонем (звуков), которые также можно изобразить символами, буквенными обозначениями: кириллическими символами: абвгд, латинскими символами: abvgd, коптскими символами: ⲀⲂⲄⲆ, транскрипционными символами: ɸɶʎʋʈɢʖ, символы хираганы: ひらがな, символы катаканы: カタカナ, еврейскими символами: גִימֶל, арабскими символами: أ ب ج د ﻩ, символы хангыли: 조선글, глаголическими символами: ⰀⰁⰂⰃⰄ, деванагари: देवनागरी, старомонгольскими символами: ᠸᠢᠺᠢᠫᠡᠳᠢᠶᠠ, канадские символы: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ и так далее.

Письменности бывают разные:

Графические азбуки катакана, хирагана и хангыль относятся к слоговому типу письма, который строится по типу Т + V + Т + V, где Т согласный, а V гласный.

Кириллица, глаголица, коптское письмо, старомонгольское письмо относятся к консонантно-вокалическому письму, так как в нём различаются буквы гласные и согласные.

Деванагари, канадское письмо относится к абугиде, в которой слоги с одинаковой согласной, но с разными гласными.

Арабское и еврейское письмо относятся к консонантному письму, передающие только согласные звуки.

Поэтому никакие самодельные слова из букв и образы «буквицы» не понадобились бы в любом случае.

Глаголица созданная Кириллом для старославянского языка:

Старославянская азбука созданная Климентом Охридским для старославянского языка:

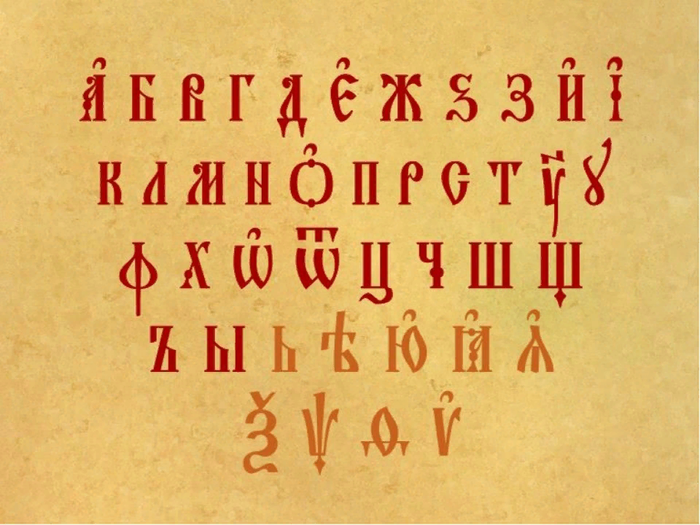

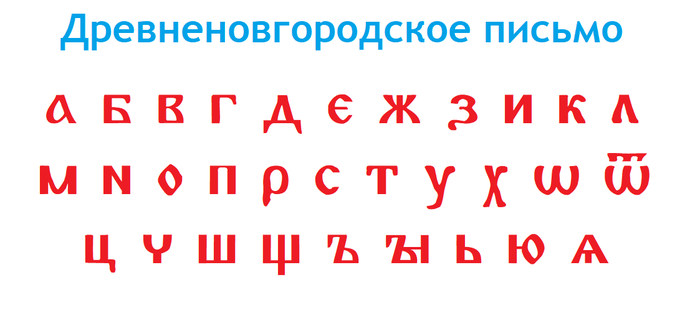

Древненовгородское берестяное письмо переделанное для бытового древнерусского языка:

Как сделать подобную подделку изложено аж в 4 частях у лингвиста-германиста на канале:

Дохристианская письменность: миф или реальность?

Насколько справедливо утверждать, что до пришествия на моравские земли солунских братьев письменности у славян не существовало?Несмотря на то, что слависты в большинстве своём довольно скептически относится к этой идее, научная беспристрастность не позволяет нам совсем от неё отмахнуться.

Сегодня мы разберём подробнее, что именно мешает сказать твёрдое «нет» дохристианской письменности.

Итак, чем всегда оперирует учёный? Разумеется, фактами. Какие же факты мы имеем?

Факт первый: письменные свидетельства.

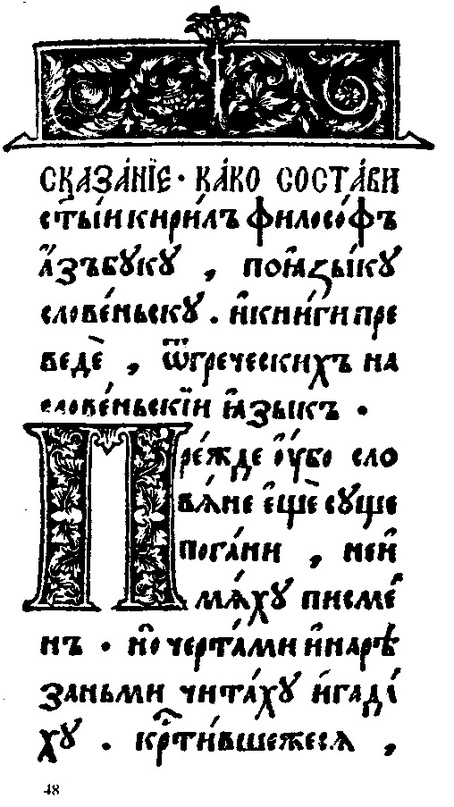

— О существовании неких знаков («черты и резы») для письма и гадания у славян-язычников упоминает Черноризец Храбр в своём «Сказании о писменех»:Прѣжде ѹбо словѣне не имѣхѫ книгъ. нѫ чрътами и рѣзами чьтѣхѫ и гатаахѫ погани сѫще. кръстивше же сѧ. римьсками и гръчьскыми писмены. нѫждаахѫ сѧ словѣнскы рѣчь безъ устроениа…

(Прежде ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам читали, ими же гадали, погаными будучи. Крестившись, римскими и греческими письменами пытались писать славянскую речь без устроения).

Черноризец Храбр достоин отдельного разговора, так как личность это выдающаяся. Но пока достаточно и того, что в славистике Храбр занимает одно из важных мест, наравне с Кириллом и Мефодием, продолжая их дело и популяризируя славянские письмена в своём труде.

— Арабский писатель Ибн ан-Надим в «Книге росписи известий об учёных и именах сочинённых ими книг» пишет:

Русские письмена. Мне рассказывал один, на правдивость коего я полагаюсь, что один из царей горы Кабк [Кавказ] послал его к царю Русов; он утверждал, что они имеют письмена, вырезываемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения, не знаю были ли они слова, или отдельные буквы, подобно этому.

Надпись Ибн ан-Надима была представлена в Санкт-Петербурге в научном докладе арабиста Христиана Даниловича Френа в 1835 году. Графически надпись стилизована под арабское письмо, и расшифровать её до сих пор не удалось. Предполагается, что белое дерево для письма было сделано из берёзовой коры.

— Немецкий хронист, епископ Титмар Мерзебургский, описывая западнославянскую крепость-храм Ретра (Ридегост) на острове Рюген (ныне — крупнейший остров Германии), упоминает, что на каждом из имевшихся в святилище идоле было вырезано имя божества:

Есть в округе редариев некий город, под названием Ридегост, треугольный и имеющий трое ворот… В городе нет ничего, кроме искусно сооружённого из дерева святилища, основанием которого служат рога различных животных. Снаружи, как это можно видеть, стены его украшают искусно вырезанные изображения различных богов и богинь. Внутри же стоят изготовленные вручную идолы, каждый с вырезанным именем, обряженные в шлемы и латы, что придаёт им страшный вид.

Ретра — это древний славянский город-крепость, а также религиозный центр. Там располагался языческий храма бога Радегаста и проводились религиозные обряды. Находился он на землях одного из племен полабских славян, ратарей. Всё это мы узнаём из сообщений историков, подобных Титмару Мерзебургскому. От них же мы узнаём, что крепость дважды разрушали — последний и окончательный раз пришёлся на вторую половину XIIв.

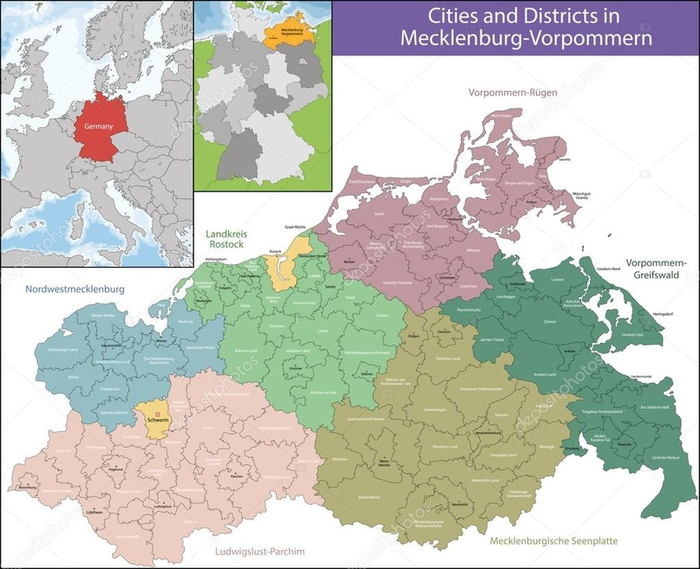

Реконструкция славянского храма в городе-музее Радониме (Мекленбург)

В конце XVIII века считалось, что Ретра была обнаружена возле деревни Прилвиц. Полагали также, что там были найдены бронзовые фигурки богов и обрядовые предметы из Ретринского храма, покрытые в соответствии с описанием Титмара славянскими руническими письменами. Однако в настоящее время академическая наука считает эти фигурки поддельными, и на сегодняшний день точное местоположение города не установлено. Согласно предположениям, он находился на территории современной немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания.

Есть и другие упоминания «письмен», либо повторяющие информацию Черноризца Храбра, либо и вовсе относящиеся к «русам», — однако однозначно идентифицировать этих «русов» как славян не представляется возможным.

Факт второй: археологические находки.

Уже упомянутые нами прильвицкие идолы якобы были обнаружены в 1690г. пастором Прильвица при посадке груш и всплыли в немецкой прессе 7 февраля 1768 года. Однако уже в 1770-х появились критические отзывы на эту находку, а в 1848 году русский славист И. И. Срезневский высказался о них весьма резко:

Долго верили, а иные верят и теперь, в неподложность этих древностей; но, присматриваясь к ним, нельзя не отказаться от всякой возможности доказывать их подлинность; в числе изображений встречаются фигуры рыцарей и охотников, маркиз и маркизов, амуров и психей, к которым руны так же не идут, как и смысл рун и значение вещей к религии славян балтийских. Очевидно, что поддельщик воспользовался старыми дрязгами XVI—XVII века, исказил их, сколько считал нужным, кое-что кое-где поприделал и, сообразно с учеными искательствами того времени и своим понятиям, украсил рунами, смело надеясь на слабость знаний своих ценителей. Некоторые из вещей могли быть и действительно найдены; но, конечно, ни одной не найдено с рунами».

К реальным же находкам можно отнести глиняный сосуд, обнаруженный В. А. Городцовым в 1897 году у села Алеканово под Рязанью. На нём явно просматриваются странные знаки из перекрещивающихся линий и прямых «отростков», напоминающие какие-то письмена. Однако они не прочитаны до сегодняшнего дня.

На территории России найдены и другие памятники дохристианской письменности, содержащие надписи или отдельные знаки, напоминающие начертания глаголических букв. Самые древние (конец I в. до н. э.) обнаружены в Причерноморье: Херсонесе, Керчи, Ольвии. Они представляют собой схематические рисунки довольно сложной геометрической формы. Однако сегодня признано, что причерноморские знаки являются родовыми, племенными или личными знаками — символами собственности, клеймами мастеров и магическими культовыми знаками.

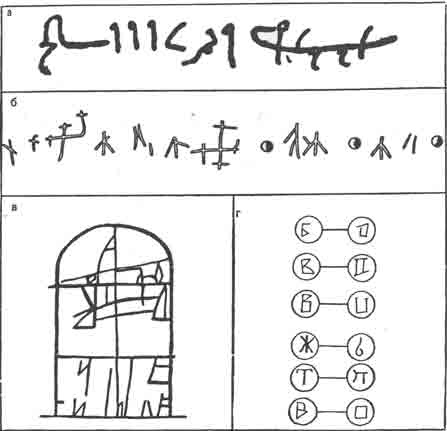

На изображении можно увидеть недешифрованные дохристианские русские надписи и знаки:

а) надпись, воспроизведенная Ибн-эль-Недимом;

б) алекановскав надпись, найденная В. А. Городцовым под Рязанью;

в) надпись на ребре барана, найденная Д. Я. Самоквасовым под Черниговом;

г) кириллические буквы и загадочные знаки на дрогичинских свинцовых пломбах, найденных на Западном Буге (лицевая и оборотная сторона)

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/otkuda_est_poshlo_zamorskoe_slovo_chao_5295737