Что такое «аллилуйя»: значение и происхождение слова

Слово «аллилуйя» пришло к современникам из арамейского языка. Оно, как и слово «аминь», не было переведено дословно, но всем известно его значение. «Аллилуйя» означает «хвалите Бога».

Происхождение слова «аллилуйя»

Слово «аллилуйя» многие произносят и не задумываются о его значении и происхождении. Так люди обычно говорят, когда удается разрешить какую-то проблему, преодолеть трудности или избежать опасности. «Аллилуйя» произносят не только верующие, но и те, кто далек от религии, но выражение имеет религиозное происхождение.

Слово пришло из арамейского языка. Согласно еврейскому толкованию оно состоит из двух частей: «аллилуй» и «я». Первая часть переводится дословно как «хвалите», а вторая является сокращением слова «Яхве», что переводится как «Бог». «Аллилуйя», таким образом, означает «хвалите Бога». Такой термин некоторые трактуют как «благодарите Бога», «велик наш Бог». Значений у слова может быть несколько, но смысл у них один и тот же и он заключается в благодарности Богу, признании его величия.

В древнееврейской Библии слово встречалось 24 раза и 23 раза в книге Псалмов. В новозаветной части Библии «аллилуйя» встречается только 4 раза.

Когда употребляют слово

Слово «аллилуйя» употребляют как христиане, так и католики. Это лишний раз доказывает то, что эти религии имеют общий корень — иудейский. Люди, принадлежащие к католической религии, говорят и поют «аллилуйя» в следующих случаях:

- перед чтением Евангелия;

- во время пения псалмов;

- после мессы.

Строгих ограничений на употребление слова не накладывается. Его можно произносить свободно тогда, когда хочется, но в вышеперечисленных случаях его употребляют обязательно. «Аллилуйя» не поют только в заупокойных службах.

В православии слово употребляют во время:

- Божественной Литургии ( при совершении Малого Входа или Входа с Евангелием — прохождения священника или диакона через боковую дверь во врата алтаря во время богослужения);

- причащении духовенства (исполняется киноник, который завершается троекратным прославлением Бога);

- причащении прихожан (благодарственная молитва всегда заканчивается троекратным прославлением Господа);

- венчания;

- крещения.

При завершении чтения псалмов также говорят «аллилуйя». В непраздничные дни центрального поста в утренних богослужениях «аллилуйя» заменяет некоторые другие слова.

В процессе проведения отпевания слово употребляют в молитвах не во всех храмах. Ранее считалось, что «аллилуйя» — это призыв священнослужителей к ответному слову. Оно произносилось в повелительном множественном наклонении. Пропевая это слово, священники призывали прихожан не только помолиться, но и восхвалить Бога. «Аллилуйя» обозначало «Хвалите Господа!». Сейчас это является не только призывом, и самостоятельным восклицанием.

Для православных богослужений характерно произнесение «аллилуйя» троекратно. Это символизирует поклонение Святой Троице: Отцу, Сыну и святому Духу. В православии действует негласный запрет на произнесение слова в обычной жизни. Многие священнослужители считают это недопустимым. Когда человек произносит «аллилуйя» сам или слышит это, он словно прикасается к Богу, к высшим ценностям. Выражение разграничивает земное и божественное. Если произносить его в суете, между делом, это неправильно. В данном случае просматривается некоторое неуважение к Богу и обесценивание молитв. Тем более нельзя произносить слово в гневе, в плохом настроении и когда сбываются не очень хорошие пожелания в адрес другого человека. Такое поведение является большим грехом.

Если человек произносит «аллилуйя» не в молитве, а в качестве самостоятельного восклицания, но при этом вкладывает в слово особый смысл, искренне хочет поблагодарить Господа за все, что с ним происходит, чего ему удалось достичь или избежать, в таком свободном выражении любви к Богу нет ничего противоестественного.

В мусульманстве слово «аллилуйя» не употребляется. Вместо него верующие используют фразу «Ля иляха илляЛлах». Это переводится как «нет Бога кроме Аллаха».

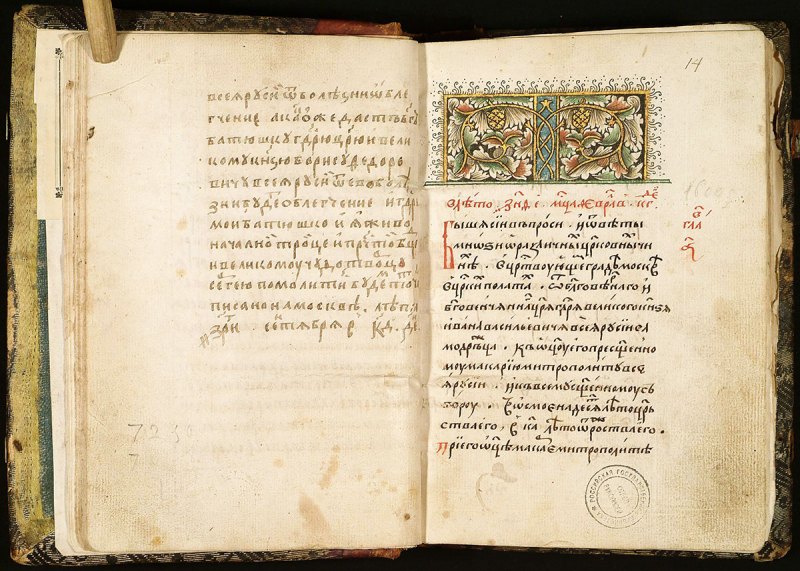

Раскол церкви, связанный с употреблением слова

Слово «аллилуйя» стало причиной серьезных разногласий среди представителей православной церкви. Многие даже считают, что оно привело к расколу, который разделил верующих на 2 лагеря. Конечно, в основе разделения лежал не только этот фактор, но противоречия оказались существенными.

До XV века слово «аллилуйя» пели и не задумывались о том, что оно обозначало. Некоторые люди, не сильно приближенные к церкви, и вовсе считали, что его нужно произносить для того, чтобы церковные молитвы получались более звучными.

Однажды митрополиту была принесена соборная грамота. Суть вопроса была в том, сколько раз нужно петь «аллилуйя» и нужно ли это делать. Привычно было произносить его 3 раза во время молитвы, но некоторые верующие считали, что одного раза достаточно.

Ефросин Псковский отправился в Константинополь для того, чтобы уяснить этот момент. По прибытии он сказал, что получил ответ от Пресвятой Богородицы. В молитвах он поведала ему о том, что петь «аллилуйя» можно только 1 раз. Некоторое время спустя слово начали употреблять 2 раза, а затем и 3 раза. Во всех греческих храмах пели именно трегубую (тройную) «аллилуйя».

Патриарх Никон не стал противиться этому обычаю и принял его. Но в 1656 году появились старообрядцы. Они высказали несогласие с тем, что слово нужно употреблять в молитве 3 раза. Также они поставили под сомнение троекратное крещение.

Таким образом, количество употреблений слова «аллилуйя» привело к серьезному столкновению богословов. Большой московский собор был созван с целью разрешить данный вопрос. И после этого был введен запрет окончательный на сугубое произношение «аллилуйя». В настоящее время во всех православных храмах хваление Богу употребляют в молитвах по 3 раза. Исключение составляют только старообрядческие храмы. Старообрядцы не приняли такое правило и до сих пор употребляют «аллилуйя» по 2 раза при проведении служб.

«Аллилуйя любви»

Более 30 лет назад появилась песня, которую можно назвать настоящим гимном для всех влюбленных. Произведение получило название «Аллилуйя любви». Оно было написано к опере «Юнона и Авось». Песня получила признание слушателей и до сих пор считается одним из самых красивых произведений в музыке.

В те времена религия и все, что касалось религиозной темы, было под запретом. В опере повествуется о любви русского дворянина и дочери коменданта. Их отношения можно назвать идеальными, но влюбленным пришлось пройти через многое для того, чтобы не потерять свою любовь. Название песни выбрано не случайно. Его смысл заключается в том, что истинная любовь всегда находится под покровительством Бога. Так популярная песня помогла многим людям приблизиться к Богу, заинтересоваться религиозной темой и даже почувствовать себя под божественной защитой. Музыкальное произведение также обострило интерес к этому слову, которое на тот момент употребляли редко.

«Юнона и Авось» — не единственное музыкальное произведение, в котором прославляют Бога. Певец Леонард Коэн в 1984 году исполнил песню «Hallelujah». Она имела большой успех. В 1988 году он записал вторую версию произведения, рассчитанную на более широкий круг слушателей. В тексте оригинальной песни фигурировали библейские персонажи, а вторая версия оказалась более «светской», в записи были использованы более современные аранжировки. Канадский исполнитель объяснил это тем, что его целью являлось привлечение внимания более молодых слушателей к религиозной теме и самому музыкальному произведению.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/chto-takoe-alliluiia-znachenie-i-proishojdenie-slova-5bbf1304ab4dee00aa7bfdf1

Откуда взялось слово Аллилуйя и что оно означает?

Аллилуиа — это слово древнееврейского происхождения. Его использовали, когда призывали к славословию Бога. Буквально оно так и переводится — «хвалите Бога». Переводчики христинских текстов решили не переводить это слово на греческий, латинский, а потом и церковнославянский язык, оставили прежнее звучание. Сейчас оно используется в христианстве и иудаизме в значении «Слава Богу».

Если Бог существует, что для него ценнее: бескорыстный, честный атеист или праведник, который только и делает, что грешит и раскаивается?

Предупреждаю, что ответ мой будет недоктринальным, но в общем, притча о блудном сыне именно про это, и объясняется она в конце довольно прямолинейно: «. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.»

Вы никогда не испытывали некоторого недоверия к людям, которые никогда не ошибаются? Не тем, которые кроткие и почти юродивые, чей контраст по сравнению со всем остальным вызывает если не восхищение, то во всяком случае ставит в тупик; и не к простым хлебным людям, которым и предъявлять-то что-либо попросту неудобно — но есть какие-то люди без свойств, которым, кажется, сочно и с чувством согрешить не позволяют просто отсутствие воображения, страстности, какой-то внутренней силы. Те самые не горячие и не холодные, о которых Аз Есьм в Апокалипсисе говорит, что изблевал бы из уст своих.

Способность ошибиться, согрешить — не из тщеславия или стремления выглядеть плохим (как Блаженный Августин в детстве украл сливы только чтобы похвастаться перед друзьями) — и не из желания наживы даже, а просто из увлечённости жизнью до такой степени, что она толкает человека во вред себе и другим, не столько из злого умысла, сколько по неумению и незнанию — так вот, эта способность гораздо синонимичнее тому, что делают святые угодники и пророки, нежели безгрешному бездействию статичного благоразумного сына.

Иными словами, у квартирного вора больше общего со столпником, чем с рядовым мещанином. К тому же что быть всю жизнь чистым — не страшно. А запятнать себя и вернуться — страшно очень. И на духовную сферу это распространяется точно так же.

Ранниехристианские мистики были не по наслышке знакомы и с кризисом веры, и с богоборчеством, и с долгими атеистичекими периодами, и в какой-то момент возвращались в русло ещё не принявшего форму религии христианства не из обещаний рая или угрозы вечных котлов, но из возложения определённой надежды в идею Бога, о котором они ничего не знают, и ничего не могут сказать, потому что они даже о себе не могут ничего сказать, но у них вызывала доверие мысль, что почему-то этот Бог принимает обратно блудных своих детей.

И в свете такой постановки определений, важным оказывается не конкретная догматика, которую человек себе выбирает, а его способность искать, жить, меняться, ошибаться и раскаиваться — потому что уж какие бы доктрины где ни существовали, сколькими бы перстами люди ни крестились, но никогда человеку не ставили в вину способность что-то сделать, или способность раскаяться. А бездействие не то чтобы поругаемо — оно просто пресно и пусто, и ни к чему хорошему привести не может.

Есть ли до этого дело Богу — вот, согрешите, покаетесь, и узнаете.

Источник статьи: http://yandex.ru/q/question/hw.russian/otkuda_vzialos_slovo_alliluiia_i_chto_ono_d832b231/

Использование слова «аллилуйя» в божественном песнопении

Дословный перевод молитвенного слова «аллилуйя»

На службах в христианских церквях можно услышать выражение «аллилуйя». Но не все верующие знают, как переводится это молитвенное слово.

Дословный перевод с еврейского «аллилуйя» (הַלְּלוּיָהּ) обозначает Хвалите Иегова или Хвалите Господа.

Евреи старались лишний раз не употреблять имя Бога.

Поэтому выражение Хвалите Иегова сократили до Халелу-Йа’х. Аминь, аллилуйя – эти еврейские выражения не переводятся на русский язык, а звучат на иврите. Богословы считают, что Бог повелел не переводить их. Люди должны сами задуматься, что значит смысл этих слов.

Протоиерей Владимир Головин на вопрос «Что такое «аллилуйя»?» ответил:

«Это еврейское слово. Перевод его – хвалите Бога. Смысловое содержание – Слава Тебе, Господи! В семантической Ветхозаветной традиции многие евреи молились и сейчас молятся не как славяне. Они говорят «Господь Бог да услышит меня!», в третьем лице. На «Ты» они к Богу не обращаются. Христиане обращаются к Господу напрямую, без посредничества. На «Ты» сразу к нему».

В книге «Стоглав» данное хвалебное слово переводится как «Слава Тебе, Господи!». Хотя слов «слава» и «тебе» в дословном переводе с еврейского нет.

В Библейских писаниях молитвенное слово переводится на русский язык или транслитерируется как «аллилуиа» или «аллилуйя».

Восхваление Бога в христианстве

Каждая религия использует слова, которыми верующие люди восхваляют Господа. В христианстве оно звучит как «аллилуйя».

Хвалебное выражение пришло к нам из священных древнееврейских текстов. Перевод на русский язык Нового завета сохранил неизменным выражение «аллилуйя» 4 раза. Ветхий завет содержит данное слово и встречается оно 24 раза, вот некоторые примеры:

Аллилуйя! Воздайте хвалу Господу потому что Он благ и милость Его навеки!

Прославлен будь, Господь, Бог Израиля, от века до века! И весь народ пусть скажет: «Аминь!» Аллилуйя!

Бесплодную женщину вселяет в дом счастливой матерью. Аллилуйя!

Благословен будь с Сиона, Господь, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!

И они опять воскликнули: – Аллилуйя! И дым от нее поднимается во веки веков!

Это слово упоминается как определенная хвала Господу Богу. Откровение Иоанна Богослова использует молитвенное слово как часть хвалебной песни:

«И слышал я как бы голос многочисленного народа,

как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных,

говорящих: аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель».

Независимо от того верят люди в Бога или нет, мы часто слышим радостные возгласы «Аллилуйя!». Что означает слово для человека в такой момент? Оно звучит, когда человека переполняют положительные эмоции. «Слава Тебе, Господи!» выражает чувство благодарности к Всевышнему.

Главное, чтобы мы не произносили имя Бога нашего праздно.

Сугубая и трегубая «аллилуйя» — это двукратное и троекратное произношение хвалебного слова во время церковной службы

В православии «аллилуйя» также восхваляет Святую Троицу . Во время проведения церковной службы, при упоминании Святой Троицы, священник трижды произносит молитвенное хвалебное слово. У священнослужителей возник спор о численном произношении еврейского слова, обращаясь к лицам Святой Троицы.

И этот факт стал причиной раскола церкви в XVII веке .

Борьба противоречий возникла на территории Псковской области в начале XV столетия. До 1419 года применялось двукратное хвалебное пение или сугубая «Аллилуйя»:

Есть основание предполагать, что сугубое выражение пришло к нам из Сербии. В начале XV столетия оно распространилось на значительную часть территории. Двукратное произношение столкнулось с противостоянием мнений. «Устав о петьи мефимоне» говорил в пользу трегубой (троекратной) «аллилуйя»:

«Иже мнози поют по двойцю алелугиа, а не в трегубна, на грех себе поют.

Пети: алелугиа, алелугиа, алелугиа, слава Тобе, Боже. Алелугиа речется:

пойте Богу – то Отцу; второе: пойте Богу – а то Сыну; а се третье: пойте

Богу – а то Святому Духу. Также: слава Тобе, Боже. Первое, пой алелугиа

трижды Пресвятей Троици – Отцю и Сыну и Святому Духу, а се единому

Богу, в Троице сущю: слава Тобе. Пой же вся со крестьяны, но по трижда,

а не по дважда; аще ли по двоижды, то разлучаешь Отца и Сына и Св. Духа».

Книга «Деяние» Московского собора 1667 года упоминает троекратное возглашение хвалебного слова: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже». Почему эту песнь следует произносить трижды? Страницы книги объясняют так:

«глаголюще сице, являем и исповедуем, яко в Троице и в единице Бог, сиречь

трижды аллилуиа ради триипостасия, а еже приречем «слава Тебе, Боже»,

являем и исповедуем, яко Троица един Бог есть, а не три Бози».

Симеон Полоцкий в своей книге «Жезл правления», написал:

«Аллилуйя» означает каждое лицо Троицы, а возглас: «Слава Тебе, Боже»

Означает единство лиц Троицы; если же старообрядцы произносят дважды «Аллилуйя», то вместо Троицы изображают, что в Боге только две ипостаси».

В 1656 году в России появились старообрядцы . Они выступали против нововведения с трегубой «Аллилуйя». Они считали троекратную «Хвалу Господу» и крещение тремя пальцами ересью.

В 1666–1667 гг. Большим Московским собором были утверждены реформы и запретили использование сугубой «Аллилуйя».

Хвалебное песнопение в богослужении

Церковные Богослужения, молитвы и литургии не обходятся без восхваления Господа. «Аллилуйя» поют в литургии византийского обряда:

- в припевах второго праздничного и третьего вседневного антифона;

- на малом входе с Евангелием;

- песнь перед Евангелием;

- херувимская песнь завершается троекратным хвалебным словом;

- по окончании причастия;

- благодарственный гимн по причащении завершается трегубой хвалой.

«Хвала Господу» применяется как завершение псалмов, кафизм, «слав», в начале и в конце молитвы. Молитвенное хвалебное слово используется во время Великого поста и некоторых других постов. В заупокойные субботы совершается «служба с Аллилуйя».

Источник статьи: http://hranitel.club/82-allilujya