Про код валюты 810 RUR и 643 RUB.

Как пояснил Центральный банк России от 09.11.2017 по вопросу связаному с обозначением признака рубля в номерах лицевого счёта. Во всех информационно аналетических и учётно операционных системах в Российских банках используются характеристики билет банка РФ,Российский рубль,код 643 с буквенным обозначением RUB.

Код Российского рубля 643 RUB используется для международных расчётов,типа он является отдельным реквизитом для документов. Хорошо,пусть будет так!

Далее,цифрововое обозначение рубля с кодом 810 RUR, был отменён и исключён из ОКВ (общероссийский клласификатор валют) с 01.03.2004 года и в информационно аналитических и учётно операционных системах банка России не применяются.

Опять же,далее,деньги с признаком кода 810 RUR используются при операциях по счетам в Российской федерации. Так же,признак рубля с кодом 810 RUR является обязательной составной частью.

Что мы имеем?! Когда началась эта вся волокита с кодами. А это,люди начали искать всякие лазейки оплатить кредиты и ЖКХ по коду 810,значит если вы брали кредит 70000 т.р,то по коду 810 получается вы должны отдать банку всего 70 р. Получается 1000:1. То изначально с распада СССР не было ни каких документов,и ни какой конкретики в отношении этого,что означало бы,что код такой то такой то,используется для этих целей,а этот код используется и будет являться составной частью для этой цели. Т.е когда люди потеряли свои деньги со сберкнижек при развале СССР,то банки пожали плечами,и мол мы ничего с этим не можем поделать. И сейчас,когда оьнаружилась эта манхинация с кодами и когда народ начал понимать,что к чему,то они сразу же нашли решение,и на написали разъяснения по этому поводу. Почему раньше то этото нельзя было сделать. Значит почуяли,что это пахнет махинацией и уголовщиной. И что это за такое разъяснение?! То код 810 не используется,то используется,то единственным кодом билета банка России является 643 и никаго другого не может быть. По моему мнению,хоть я и не эксперт и не экономист,то мне кажется,что нас ждёт опять какой-нибудь «сюрприз» с нашими деньгами и вкладами! Надо быть на чеку! Где логика?

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/istorik6/pro-kod-valiuty-810-rur-i-643-rub-5d2deb72e3062c00aefae77f

Денежные знаки: как и когда ставить на письме?

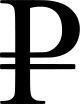

Российский рубль

Код по ISO 4217 (или ОКВ) — RUB

ОКВ — Общероссийский классификатор валют

После общественного обсуждения в 2013 году рубль получил официальное графическое обозначение, которое было призвано унифицировать все варианты написания.

Интересно, что национальные деньги далеко не всех стран мира имеют собственные знаки. На сегодня, по данным Unicode, чуть больше 30 самых распространённых валют могут похвастаться своим символом. Среди них есть как используемые сейчас, так и выведенные из оборота — немецкие и французские франки, итальянские и кипрские лиры.

Unicode — международный стандарт кодирования символов почти всех письменных языков.

Доллар США

Код по ISO 4217 — USD

Есть несколько теорий происхождения знака $.

По одной, $ происходит от перечеркнутой и урезанной цифры 8. 1/8 от английского фунта стерлингов — именно столько стоил песо ( piece of eight ) в южных колониях Англии. Впоследствии песо продвинулся на север. Там его стали называть долларом.

По другой, $ — совмещение букв US (United State).

Код по ISO 4217 — EUR

Помните репортажи в Новый 2002 год, когда в Европе ввели в обращение свеженькие монеты и люди пошли в кассы менять старые деньги? В знаке €, по мнению разработчиков, отражаются важность европейской цивилизации и стабильность этой валюты.

Как писать?

- В текстах для широкой аудитории лучше расшифровывать числовые значения прописью, то есть писать по-русски словами (100 рублей, 100 евро).

- При необходимости пользоваться сокращениями «100 руб.» или «100 р.», «100 долл. США».

- В финансовых документах, рекламе, маркетинговых материалах, прессе могут быть символы:

✍️₽ ставится после числа и отбивается неразрывным пробелом:

✍️€ ставится после числа и отбивается неразрывным пробелом:

✍️$ ставится перед числом без пробела:

Это общемировая практика в соотвествии с традицией в английском языке. То ли здесь дело в привычке, то ли — в защите от мошенников: на чеке такое написание защищало сумму от приписывания цифр слева, справа оригинальность суммы защищало обозначение центов ($100.00).

В русскоязычном интернете встречается другое мнение. Так, Мильчин в своем «Справочнике издателя и автора» советует ставить знаки валют после чисел (очень полезная, кстати, книга), включая $. Мильчину вторит Артемий Лебедев:

Стоит использовать знак доллара так, как принято в мире, то есть перед числом. Если сомнения остались, тогда лучше пишите словами.

❗️То же самое касается буквенных обозначений. В англоязычном мире пишут буквенные коды слева от суммы: EUR 100, USD 100. Однако в Германии, Франции, России код следует за числом: 100 EUR. Еще раз напомним, что в текстах лучше употреблять слова, символы оставить для особых случаев — графиков, таблиц, расчетов и формул.

Статья показалась полезной? Поставьте, пожалуйста, 👍, а также прочитайте следующие статьи о том, как обращаться с числами:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ab19b29168a917168c578c9/denejnye-znaki-kak-i-kogda-stavit-na-pisme-5ecea6311c40567d5128559e

Как пишется российский рубль

Исторически понятие «рубль» возникло в XIII веке в Новгороде. Разные источники по разному трактуют происхождение названия. И. К. Кондратьев в книге «Седая старина Москвы» (1893) пишет: [1]

Рубли были частями гривны или кусками серебра с зарубками, означавшими их вес. Каждая гривна разделялась на четыре части; название же рубль произошло от слова «рубить», потому что прут серебра в гривну весом разрубался на четыре части, которые и назывались рублями.

Большая советская энциклопедия указывает, что гривну рубили пополам и каждую половину называли рубль (слиток серебра массой ок. 200 грамм).

По другой версии слиток «рубль» весил столько, сколько слиток «гривна», но изготовлялся по другой технологии и имел хорошо заметный шов на ребре. «Руб» на украинском, белорусском — рубец, а на сербскохорватском — шов, кайма. Таким образом, термин рубль, скорее всего, следует понимать как «слиток со швом». [2]

Этимологический словарь Фасмера о происхождении слова рубль говорит: «рубль „обрубок, затычка“; „название денежной единицы“, (в письменных источниках) с 1316 г, вместо гривны, … с середины XV в. принят в московской денежной системе;…»

Серебряная монета номиналом один рубль Российской империи носила народное название «целковый». Это название сохранилось для обозначения рубля в мокшанском и эрзянском языках.

Исторически название «червонец» применялось для золотых монет номиналом в 3 рубля которые были выпущены для всеобщего распространения после реформы 1701 года. Текущее значение происходит от советского золотого червонца «Сеятель», выпущенного в 1923 году, весовые характеристики которого соответствовали монете 10 золотых рублей чеканившейся в Российской империи с 1899 года. Практика использования старого названия монеты копейки за суммы в рублях в настоящее время не очень распространены.

История

Впервые название рубль встречается в новгородской берестяной грамоте, датированной 1281—1299 годом [3] . В XIII веке рубль представлял собой серебряный слиток длиной до 20 см и весом примерно 200 г, который отрубался от шейной гривны. Арабский путешественник XIV века Ибн Батута определял ценность рубля в 5 арабских унций. С началом чеканки серебряной деньги в XV веке рубль превратился в счетную денежную единицу и стал равен ста деньгам.

Реальными денежными единицами служили новгородки и московки, а затем — копейки и деньги. Рубль в XVI веке был равен 100 копейкам, или 200 деньгам.

С 1704 началась регулярная чеканка серебряного рубля массой 28 г. Чеканились также медные и золотые рубли.

В 1769—1849 существовал счёт на рубли серебром и рубли ассигнациями, которые различались по стоимости.

В 1897 основной денежной единицей становится золотой рубль, эквивалентный 0,774235 г золота.

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1129180

Как пишется российский рубль

Существует множество версий происхождения слова «рубль». Основные расходятся в деталях, но сходятся в том, что однокоренным является глагол «рубить». Согласно Этимологического словаря Макса Фасмера, первоначально рубль — это «обрубок, затычка», затем, с 1316 года в письменных источниках — это «название денежной единицы… вместо гривны… которая в Новгороде весила в слитке 196 гр.… От рубить, то есть „обрубок гривны“» [1] . Согласно Историко-этимологического словаря Павла Черных, старшее значение слова «рубль» — «кляп, отрубок. Как денежная единица, сначала в виде продолговатого серебряного слитка, рубль употребляется с XIII в. (в Москве — половинный обрубок гривны)… В этимологическом отношении несомненно связано с глаг. рубить… и является производным от этого глагола» [2] .

О разнице в деталях, которая касается метрологии (целая гривна, по Черных, или только её половина, по Фасмеру), будет подробнее рассказано в соответствующем разделе. Здесь же следует упомянуть ещё и экзотические или не нашедшие подтверждения версии происхождения термина.

Одна из них гласит, что «рубль» является однокоренным со словом «рупия» и происходит от древне-индийского rupiam, что означает «обработанное серебро» [1] .

Следующая версия происходит из предположения, что рубль это не целая гривна и даже не её половина, а четверть. Этой точки зрения придерживался, например, Иван Кондратьев, который в книге «Седая старина Москвы» написал: «Рубли были частями гривны или кусками серебра с зарубками, означавшими их вес. Каждая гривна разделялась на четыре части; название же рубль произошло от слова „рубить“, потому что прут серебра в гривну весом разрубался на четыре части, которые и назывались рублями». Отсюда усматривается связь с араб. ربع (рубъ) — «четверть, четвёртая часть» [источник не указан 89 дней] .

Есть версия, которая гласит, что название «рубль» является результатом применения технологии, при которой серебро заливалось в форму в два приема, из-за чего на ребре новгородских гривен хорошо заметен шов, рубец. Отсюда, рубль — это «слиток со швом» [3] .

На языках народов Российской империи, СССР и современной Российской Федерации рубль носил или носит названия:

По Фасмеру, древнерусским синонимом рубля было слово «тин» — «нарезка, зарубка», возможно, родственное слову «полтина» [7] [8] .

Согласно Большому словарю-справочнику синонимов русского языка Тришина, синонимами слова «рубль» являются [9] :

- деревянный,

- ефимок,

- карбованец,

- крестовик,

- рваный,

- рублевик,

- рублевка,

- рублик,

- рублишко,

- рупь,

- рэ,

- хруст,

- целкач,

- целковик,

- целковый,

- юкс.

Метрология

У исследователей денежной системы Древней Руси нет единого мнения относительно исходного значения стоимости рубля как денежной единицы. Некоторые считают, что первоначально рубль был равен целой новгородской гривне (около 200 граммов серебра) [10] [11] [12] , другие — только её половине (около 100 граммов) [13] [14] . Единой для современных источников является точка зрения, состоящая в том, что как денежная единица рубль впервые упоминается в новгородских грамотах XIII века и, являясь эквивалентом целой гривны или её половины, был элементом так называемой гривенно-кунной системы денежных единиц (см. «Гривна (Древняя Русь)», «Куна (денежная единица)»), построенной на использовании для крупных расчётов слитков-гривен, а для более мелких — иностранных дирхемов и денариев (кун). Постепенно (в течение XIV—XV веков) рубль становился ещё и, а потом только счётной денежной единицей, отражающей уже не столько содержание в этой единице серебра, сколько определённого числа более мелких денежных единиц.

С началом собственной монетной чеканки в Москве (вторая половина XIV века, годы правления Дмитрия Донского), один рубль в зависимости от того, считать ли его эквивалентом целого слитка или только его половины, был равен соответственно 200 или 100 денег. Кроме того, помимо денег, которые в течение нескольких веков оставались самой крупной ходячей монетой Северо-Восточной Руси, в Москве чеканились серебряные полушки ( 1 ⁄2 денги) и медные пулы (пуло). Последние использовались для самых мелких расчётов и в разные периоды равнялись от 1 ⁄60 до 1 ⁄72 денги.

В Новгороде чеканка собственной монеты началась сравнительно поздно — в 1420 году, когда в Москве уже было произведено снижение содержания серебра в местной денге. Появившаяся денга новгородская была тяжелее её и оставалась таковой в течение всего периода сосуществования двух наиболее влиятельных денежных систем Древней Руси — московской и новгородской. При этом денга Новгородской республики равнялась 1 ⁄216 рубля. Переход Новгорода на новую систему денежного счёта был зафиксирован в минее из собрания Соловецкого монастыря, которая датируется второй половиной XV века: «Паметь, какъ торговали доселе новгородци. Пять лобцов четверетца; а десять лобцов две четверетци, ино то мротка; а ногата полторы мротки, три четверетци; а две векши лбец; а лбецов пять за четверетцу. Новая гривна 3 гривны, а куна две денги, а ногата 7 денег, а гривна серебра рубль». Такие понятия, как «лбец (лобец)», «четверетца», «мортка (мордка)», «ногата», «векша», «куна» являются единицами гривенно-кунной системы. Наиболее живучими из них оказались четверетца и мортка. Четверетца стала названием новгородской монеты, равной 1 ⁄4 деньги. Слово «мортка» встречается в качестве местного названия денежных единиц даже в начале XVIII века.

В качестве монет в Новгороде чеканились: серебряные деньга и четверетца, а также медная пула. Кроме того, денежные системы и Московской Руси, и Новгородской республики включали такие счётные единицы, как полтина ( 1 ⁄2 рубля), полуполтина или четверть ( 1 ⁄4 рубля), а также алтын (6 денег).

История

К 1534 году (году начала денежной реформы Елены Глинской) 1 московский рубль стал равняться 200 московским деньгам или 100 деньгам новгородским (новгородкам), которые в течение XVI века получили сначала второе, а затем основное название — «копейка» [15] . В Великом княжестве Литовском литовский рубль являлся основной счётной денежной единицей в XIII—XVI веках и равнялся 100 литовским грошам [источник не указан 89 дней] .

Первая рублевая монета (с обозначением достоинства словом «рубль») была отчеканена только в 1654 году, в ходе денежной реформы Алексея Михайловича, однако находилась в обращении не более года, поскольку содержание серебра в монете было ниже, чем в ста копейках — фактически новая рублёвая монета равнялась только 64 копейкам [16] . При этом во времена Алексея Михайловича практиковалось изготовление свёртков («начётных денег») из монет мелких номиналов, которые образовывали более крупные суммы и использовались, частности, первыми лицами государства для благотворительной раздачи. Такие свёртки, в том числе рублёвого достоинства в своём сочинении упоминает, например, подьячий посольского приказа Григорий Котошихин: «А как царь ходит в походы и по монастырем и по церквам, и для его выездов и выходов наготавливают денги в бумаги, по 2 гривны, и полуполтине, и по полтине, и по рублю и по два и по 5 и по 10 и по 20 и по 30, кому сколко прикажет дати, чтоб было готово» [17] . Термин же «начётные денги» встречается в Истории города Москвы Ивана Забелина: «Такъ, 16 генв. 1653 г. святѣйшій на заутрени жаловалъ нищихъ старицъ, вдовъ, дѣвокъ милостынею, роздалъ начетныхъ (то-есть приготовленныхъ) гривенныхъ бумажекъ 3 р. да голыхъ денегъ (мелкихъ ссыпныхъ) 5 р. 10 алт.; раздавалъ деньги самъ патріархъ да ризничій діаконъ Іевъ» [18] .

Рубль Российской империи

Чеканка рублевых монет возобновилась в 1704 году при Петре I и уже не прекращалась (за исключением коротких периодов) до наших дней. Первоначально это были серебряные монеты весом 28 граммов при содержании чистого серебра около 25—26 граммов. К 1764 году это содержание снизилось до 18 граммов и в собственно серебряных рублёвиках периода Российской империи уже не менялось [19] . Кроме того, в царствование Екатерины I в обращении непродолжительное время находились полноценные медные рублёвые монеты квадратной формы, отчеканенные по образцу шведских плат [20] .

Первые бумажные рубли появились в России в 1769 году (см. «Ассигнации») [21] . При этом в 1769—1849 годах существовал раздельный учёт денежных сумм — в рублях серебром и рублях ассигнациями, которые различались по стоимости [22] .

В 1897 году в России был введён золотой стандарт, и основной денежной единицей стал золотой рубль, эквивалентный 0,774235 грамма золота. Этот стандарт просуществовал до 1914 года; с началом Первой мировой войны обмен бумажных денег на золото был прекращён [источник не указан 89 дней] .

Советский рубль

Первый советский рубль выпущен в 1919 в виде кредитного билета (см. Совзнаки).

Дизайн советских купюр разработал Иван Иванович Дубасов.

Советский рубль после реформы 1961 года был формально равен 0,987412 г золота, но возможности обменять рубли на золото не существовало. В настоящее время рубль не имеет золотого эквивалента.

Российский рубль

C 26 июля по 7 августа 1993 года в России была проведена денежная реформа в ходе которой из денежного обращения России были изъяты казначейские билеты Госбанка СССР. Реформа также решала задачу по разделению денежных систем России и других стран СНГ, использовавших рубль в качестве платёжного средства во внутреннем денежном обороте.

В 1998 была проведена деноминация, в результате которой 1000 рублей до 1 января 1998 стала равной 1 рублю после 1 января 1998.

Хроника

Исторические валюты России [w 1] Исторические валюты России [w 1] | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Денежные знаки («совзнаки») 1923—1924 | Казначейские билеты 1924—1947 | Казначейские и банковские билеты 1947—1961 | Казначейские и банковские билеты 1961—1993 SUR | Билеты Банка России 1992—1997 RUR | Билеты Банка России 1998 → RUB | ||||||||||||||||

| Червонец 1922—1947 = 7,74235 г золота = 10 р. [w 5] | Переводной рубль 1963—? ≈ 0,99 г золота | сер. [w 6] | ≈ 175 → 68 → 44 г сер. 1420 [w 7] → 1535 → 1654 | ≈ 28 → 18 г серебра 1704 → 1764 | ≈ 18 г серебра | ≈ 0,77 г золота ≈ 18 г серебра | → 100:1 [w 8] | → 50 000:1 ≈ 0,77 г золота [w 5] | → 10:1 [w 9] ≈ 0,22 г золота | → 10:1 ≈ 0,99 г золота | → 1:1 | → 1000:1 | ||||||||||

| → XV в. | XV в. [w 10] — 1704 | 1704 — 1897 | 1897 — 1917 | 1917 — 1922 [w 11] | 1922 — 1991 | 1992 → | ||||||||||||||||

| Сокращения:

Внешний видБумажные купюрыНа советских деньгах мелкого достоинства (Государственных казначейских билетах) изображены рабочие, крестьяне, красноармейцы и виды на Московский кремль; на билетах Государственного Банка СССР (от 10 рублей и выше) — В. И. Ленин. На лицевой стороне всех билетов Государственного Банка СССР номиналом от десяти до ста рублей с 1937 по 1992 год выпуска (один, три, пять и десять червонцев обр. 1937 г.; 10, 25, 50 и 100 рублей обр. 1947, 1961, 1991 и 1992 годов), а также на двухстах, пятистах и тысяче «павловских рублей» СССР 1991 и 1992 года выпуска находились изображения Ленина. На деньгах РФ образца 1993 года (500 рублей и 1000 рублей) на месте, где раньше был профиль Ленина, изображён стилизованный Московский кремль с триколором, на месте герба СССР — вензель ЦБРФ. С 1996 года (серия 1995 г.) на деньгах изображаются достопримечательности городов России: Владивостока (1000 рублей 1995 года), Новгорода (5 рублей), Красноярска (10 рублей), Санкт-Петербурга (50 рублей), Москвы (100 рублей), Архангельска (500 рублей), Ярославля (1000 рублей), Хабаровска (5 000 рублей). Традиционные цвета и номинал рублёвых купюр(Как царских, так и большинства советских образца 1934—1991 годов (кроме 25 рублей образца 1947 года и червонцев). Из современных купюр России традиции соответствуют цвета сто- и пятисотрублёвых купюр)

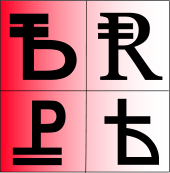

МонетыНа русских монетах с конца XV века изображался Московский герб или герб Российской империи, а на советских денежных знаках — герб СССР. В современной России на монетах изображается эмблема центробанка РФ, похожая на герб Временного правительства 1917 года, (художник И. Я. Билибин). Дело в том, что в 1992 и 1993 году новый герб России был только в разработке и на монетах стал изображаться один из проектных вариантов. Уже позже этот герб стал эмблемой Центробанка. Символ (знак) и сокращение (аббревиатура) рубляСокращения слова «рубль»У слова «рубль» существует пять вариантов сокращения: Первые три («р.», «руб.», «рубл.») активно используются в настоящее время. Также активно используется сокращение «рэ» [25] , которое, очевидно, происходит от простонародного названия буквы «р (эр)» [26] . Самое раннее использование этого варианта, зафиксированное на сайте «Национальный корпус русского языка», относится к 1963 году и встречается в романе Василия Аксенова «Пора, мой друг, пора»: — Аксенов В. «Пора, мой друг, пора» [27] Сокращение «ру» подробно рассматривается ниже. Любопытное совпадение: именно в России впервые был использован десятичный принцип денежного счета [28] , когда старший номинал состоит из 100 младших (1 рубль = 100 копеек). При этом в алфавитной записи чисел, основанной на кириллице, именно буква «р», наиболее распространенное сокращение слова «рубль», обозначала 100. Для словосочетания «российский рубль» дополнительно используются следующие сокращения [29] : Последний вариант встречается, например, на российских бумажных деньгах в качестве одного из инструментов защиты от подделки; буквы «РР» видны на полоске под рисунком на аверсе банкноты при рассмотрении её под острым углом в отражённом свете (кипп-эффект) [30] . Международные сокращения (коды валют), используемые прежде всего на финансовом рынке, установлены стандартом ISO 4217 и представляют собой аббревиатуры, как правило, состоящие из двухбуквенного обозначения государства в соответствии со стандартом ISO 3166 и одной буквы названия валюты [31] , например: Приднестровский рубль собственного кода ISO 4217 не имеет, неофициальное сокращение в формате стандарта — PRB. Национальные обычаи делового оборота или нормы грамматики могут предусматривать и другие варианты сокращения слова «рубль» и словосочетания «российский рубль», например R и/или RR. Написанное скорописью сокращение ру на Акте передела меди в монету (начало XVIII в.) Сокращение руб в Арифметике Магницкого (1703 г.) Сокращение р. на советской почтовой марке (1922 г.) Сокращение RR на табло курсов валют в Алма-Ате, Казахстан (2009 г.) Сокращение Руб на рекламном плакате банка «Траст» в Москве (2009 г.) Символ рубляЗнак (символ) рубля — возникшее в результате эволюции русской письменности сокращение слова «рубль», которое использовалось со второй половины XVII века до второй половины XIX века и представляет собой лигатуру, естественное для скорописи сочетание надстрочных букв «р» и «у». Со временем эта лигатура утрачивает свое первоначальное значение и к концу XVIII века превращается в самостоятельный знак (символ), соседствуя с привычными буквами. В Императорской РоссииСогласно классической версии, в буквосочетании «ру», ставшим основой знака рубля, буква «р» повернута на 90° против часовой стрелки, а «у» написана поверх неё. В XVII веке лигатура, являясь собственно буквосочетанием, в соответствии с правилами скорописи писалась над цифрами. В начале XVIII века она начинает смещаться по отношению к цифрам вправо и вниз, утрачивая при этом свое первоначальное значение в качестве буквосочетания и превращаясь в полноценный символ, самостоятельную графему. В XIX веке, став знаком, лигатура «ру» существенно уменьшается в размерах и пишется справа от цифр выше основной строки — так, как сейчас с использованием цифр пишутся порядковые числительные в английском языке, то есть с использованием верхнего индекса, или суперскрипта (1 st , 2 nd и т. д.). В русском языке при рукописном начертании такой индекс обычно подчеркивается одной или двумя черточками (1 й , 2 го и т. д.). Окончание использования знака рубля в описанном виде относится ко второй половине XIX века. Опыт использования знака рубля был и при печати — в частности, в Арифметике Магницкого (1703 г.), однако этот опыт не получил широкого распространения. Вероятно, это связано с тем, что печатный вариант знака рубля Магницкого существенно отличался от знака рубля, использовавшегося в тот же период при письме В современной РоссииС началом интеграции российской экономики в мировую (90-е годы XX века) и широкого использования во внутреннем российском обороте иностранных валют (прежде всего доллара, имеющего собственный узнаваемый знак) неоднократно высказывались предложения ввести знак и для российского рубля. С появлением евро и утверждением его знака такие предложения стали звучать чаще и вылились в проведение нескольких неофициальных конкурсов, акций и инициатив по введению знака рубля. В июне 2006 года была принята поправка к Закону О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), в соответствии с которой функции банка были дополнены ещё одним пунктом: именно ЦБ РФ «утверждает графическое обозначение рубля в виде знака» (86-ФЗ от 10.07.2002, ст. 4, п. 2.1). Однако по состоянию на 1 декабря 2012 года конкретного решения Банк России не принял. Информация по этому поводу на сайте Центрального банка Российской Федерации отсутствует. Де-факто (помимо исторически существовавшего знака, часто встречающегося в рукописных документах XVII—XIX веков) в настоящее время наиболее активно в качестве неофициальных символов рубля используются два варианта начертания. Прежде всего это строчная буква «р» с точкой («р.»), которая фигурирует, например, среди символов валют в таблице денежных и финансовых форматов электронных таблиц OpenOffice.org Calc, Microsoft Excel, а также компании Google. Менее активно (прежде всего в интернет-магазинах Рунета) используется «знак Лебедева — Тарбеева», который представляет собой букву «Р» с перечёркнутой ножкой. Символ белорусского рубляДо 2005 года для краткого обозначения белорусского рубля использовались традиционные для слова «рубль» сокращения — р. и руб. В мае 2005 года правление Национального банка Республики Беларусь утвердило новый символ национальной валюты. Правлением Национального банка Республики Беларусь утвержден графический знак национальной денежной единицы — белорусского рубля. Его идея заключалась в создании собственного обозначения национальной валюты Беларуси, оригинального, узнаваемого и запоминающегося знака, который можно было бы легко использовать как при компьютерном наборе, так и при написании текста от руки. Графический знак белорусского рубля представляет собой в виде двух букв латинского алфавита «Br», где В — белорусский, r — рубль. Национальный банк рекомендовал банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям Республики Беларусь, другим юридическим и физическим лицам использовать данный графический знак в качестве указания на официальную денежную единицу — белорусский рубль (как перед, так и после номинала (достоинства) белорусского рубля) — при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов, а также в иных целях. — Полный текст пресс-релиза Национального банка Республики Беларусь [32] Символ Br активно используется на сайтах самого Национального банка республики, а также ряда белорусских коммерческих банков. В деловом обороте по-прежнему чаще встречаются традиционные сокращения р. и руб. Памятники рублюВ России установлены памятники рублю в Димитровграде и в Томске, а в эстонском местечке Паяка (Pajaka) у рубля есть надгробье. Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3906 Подписаться авторизуйтесь 0 Комментарий Старые |

= 100 ко

= 100 ко