ГРАФИТ

(нем. Graphit, от греч. grapho-пишу), аллотропная модификация углерода, наиб. устойчивая при обычных условиях. Г.-распространенный в природе минерал. Встречается обычно в виде отдельных чешуек, пластинок и скоплений, разных по величине и содержанию Г. Различают месторождения кристаллич. Г., связанного с магматич. горными породами или кристаллич. сланцами, и скрытокристаллич. Г., образовавшегося при метаморфизме углей. В кристаллич. сланцах содержание Г. составляет 3-20%, в магматич. горных породах 3-50%, в углях 60-85%.

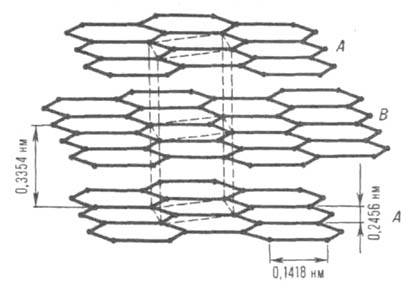

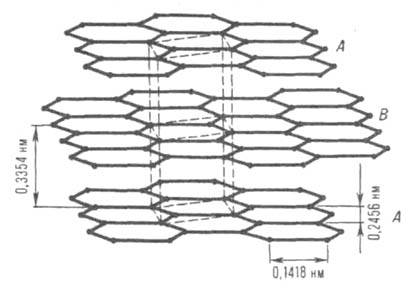

Кристаллическая структура. Кристаллич. решетка Г. (рис. 1) гексагональная (а = 0,24612 нм, с= 0,67079 нм, z = 4, пространств. группа C6/mmc, теоретич. плотн. 2,267 г/см 3 ). Состоит из параллельных слоев (базисных плоскостей), образованных правильными шестиугольниками из атомов С. Углеродные атомы каждого слоя расположены против центров шестиугольников, находящихся в соседних слоях (нижнем и верхнем); положение слоев повторяется через один, а каждый слой сдвинут относительно другого в горизонтальном направлении на 0,1418 нм.

Рис. 1. Кристаллич. решетка графита (природного цейлонского). А, В углеродные слои; пунктирными линиями показана элементарная кристаллич. ячейка.

Известна также модификация с ромбоэдрич. решеткой ( а =0,3635 нм,

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. И. Л. Кнунянца . 1988 .

Смотреть что такое «ГРАФИТ» в других словарях:

Графит — Формула C (углерод) Сингония Гексагональная (планаксиальная) Цвет Серый, чёрный стальной Цвет черты … Википедия

ГРАФИТ — (греч. graphis, graphidos, от grapbo пишу). Минерал растительного происхождения, состоящий из чистого углерода, черного или темно стального цвета, непрозрачен, марок, жирен на ощупь; употребляется на приготовление карандашей, плавильных горшков и … Словарь иностранных слов русского языка

Графит — [g r άj w (графе) пишу] м л, a C. Гекс. модиф. углерода со структурой слоистого типа. К л. шестиугольные таблички со штриховкой. Дв. скольжения. Сп. в. сов. по <0001>. Агр.: чешуйчатые, радиальнолучистые, земл.,… … Геологическая энциклопедия

ГРАФИТ — ГРАФИТ, наиболее устойчивая модификация углерода. Графит используют для изготовления деталей и аппаратуры в электротехнике, металлургии, химическом машиностроении, ракетостроении и др., в производстве огнеупорных материалов и изделий,… … Современная энциклопедия

ГРАФИТ — минерал, наиболее распространенная и устойчивая в земной коре полиморфная гексагональная модификация углерода. Структура слоистая. Темно серые до черных чешуйчатые агрегаты, конкреции, сплошные массы. Твердость 1 2; плотность ок. 2,2 г/см³.… … Большой Энциклопедический словарь

графит — пирографит, плумбаго, стержень, спель, смазка, грифель Словарь русских синонимов. графит сущ., кол во синонимов: 9 • грифель (4) • … Словарь синонимов

Графит — Graphite минерал, одна из кристаллических форм углерода. В ядерных реакторах используется графит ядерной чистоты в качестве замедлителя нейтронов. Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 … Термины атомной энергетики

Графит — (шунгит) – пигмент серовато черного цвета. Высокое содержание углерода (до 95%). Отличаются высокой химической стойкостью, достаточно высоким сопротивлением истиранию, морозостойкостью.Используют для приготовления масляных красочных веществ,… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ГРАФИТ — ГРАФИТ, темно серая, мягкая кристаллическая форма УГЛЕРОДА, встречающаяся в природе в месторождениях с разной степенью содержания примесей. Синтетически производится путем нагревания нефтяного кокса. Используется для изготовления карандашей… … Научно-технический энциклопедический словарь

ГРАФИТ — ГРАФИТ, графита, муж. (от греч. grapho пишу). 1. Минерал черного цвета, мелкокристаллический углерод, употр. для изготовления карандашей (минер.). 2. Изготовленный из этого минерала или какого нибудь красящего материала стержень внутри карандашей … Толковый словарь Ушакова

ГРАФИТ — ГРАФИТ, а, муж. 1. Минерал тёмно серого или чёрного цвета, употр. для изготовления карандашных стержней, огнеупорных тиглей, смазочных материалов и в других технических целях. 2. Стержень внутри карандаша, грифель. | прил. графитный, ая, ое и… … Толковый словарь Ожегова

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/1213/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%A2

Как обозначается графит в химии?

Как определить степень окисления по таблице Менделеева?

Самая высокая положительная степень окисления элемента, которую он может принять, равна номеру его группы в периодической системе, например:

Однако нужно помнить, что для элементов с высокой электроотрицательностью высшие степени окисления могут не достигаться, например, для кислорода соединения со степенью окисления +6 не известны, хотя для серы, селена и теллура – известны. Фтор в соединениях проявляет только одну степень окисления –1, тогда как для йода – элемента той же седьмой группы известны степени окисления до +7. Взято отсюда.

1 7 · Хороший ответ

Как узнать сколько протонов, нейтронов и электронов находится в атоме фтора?

Количество протонов в атоме совпадает с количеством электронов, поскольку атом электрически нейтрален, и совпадает с порядковым номером элемента в периодической таблице Менделеева. Поскольку номер фтора 9, то атом фтора содержит 9 протонов и 9 электронов. Число нейтронов является разностью между массой атома и количеством протонов. Для фтора единственный стабильный изотоп имеет массу 19, он содержит 19-9=10 нейтронов.

6 5 · Хороший ответ

Как обозначается металл в химии?

Возможно, что под обозначением вы имеете в виде «Ме», так обозначают металлы в химии на общих схемах различных химических реакций (окисления, восстановления и т.д..) Но у каждого металла, как у простого вещества, есть свое принятое обозначение в таблице Менеделева: Fe (железо); Na (натрий) и т.д..

Почему алмаз прозрачный, а графит черный, хотя оба из углерода?

Алмаз представляет собой структуру, в которой атомы углерода окружены тетраэдром из соседних атомов. Это соответствует sp3-гибридизации электронных орбиталей углерода, при которой все электроны внешней орбитали локализованы и участвуют в образовании связей — «свободных» электронов не остается. В связи с этим, алмаз является изолятором и, как большинство изоляторов, прозрачен в видимом диапазоне. Дело в том, что энергии электронных переходов для изоляторов достаточно высоки (соответствуют широкой запрещенной зоне) и поглощение начинается только в УФ-области, а энергии квантов видимого света недостаточно, чтобы «перебросить» электрон в возбужденное состояние.

С другой стороны, в графите углерод находится в sp2-гибридизации, треугольная конфигурация. При этом у атома остается один «свободный» делокализованный электрон, дающий вклад в электрическую проводимость — именно поэтому графит характеризуется проводимостью на уровне «плохого металла». Для металлов характерно поглощение по всему спектру. В некотором приближении можно сказать, что электрическое поле световой волны вызывает движение свободных электронов и, таким образом, происходит поглощение энергии эл-магн. излучения, в частности, видимого света. Поэтому графит выглядит либо черным, либо зеркальным, отражающим. В металлах проводимость еще выше, поэтому поглощение происходит в тончайшем слое и после этого почти без неупругого рассеяния происходит испускание света той же длины волны — это и есть отражение. В графите за счет более низкой проводимости поглощающий слой получается толще, поэтому вклад рассеяния выше, поэтому мы видим графит как черный, пусть и зеркальный.

Иными словами: 1) идеальное пропускание соответствует бесцветной прозрачности (как алмаз), 2) идеальное полное поглощение+полное испускание соответствует зеркальному-белому цвету (как металлы, кроме специфических исключений), 3) полное поглощение с равномерным вкладом рассеяния по всему диапазону — зеркальному-черному (как графит, оксид меди (II) или оксид никеля (II)), 4) полное поглощение с преимущественным рассеянием в какой-то части видимого диапазона — зеркальному-окрашенному (как зеркало с цветным стеклом). Нужно, конечно, учитывать, что «зеркальность» будет наблюдаться только в случае очень гладкой поверхности. Для шероховатых поверхностей или порошков цвет будет 1) белым, 2) белым, 3) черным и 4) какого-то цвета.

2 8 · Хороший ответ

Какие свойства характеризуют графит?

Физические: цвет от черного до стального серого, металлический блеск, жирный, пачкает пальцы, хрупкий, при воздействии расслаивается на части-чешуйки. Огнеупорен, проводит электричество, невысокая плотность.

Химические: не растворяется в кислотах, с некоторыми солями и щелочными металлами образует соединения наподобие включений. С кислородом реагирует при очень высокой температуре, образуя в итоге углекислый газ.

Источник статьи: http://yandex.ru/q/question/hw.nature/kak_oboznachaetsia_grafit_v_khimii_b69d9aa3/

графит

ГРАФИТ ( нем. Graphit, от греч. grapho — пишу)

аллотропная модификация углерода, наиб. устойчивая при обычных условиях. Г. — распространенный в природе минерал. Встречается обычно в виде отдельных чешуек, пластинок и скоплений, разных по величине и содержанию Г. Различают месторождения кристаллич. Г., связанного с магматич. горными породами или кристаллич. сланцами, и скрытокристаллич. Г., образовавшегося при метаморфизме углей. В кристаллич. сланцах содержание Г. составляет 3–20%, в магматич. горных породах 3–50%, в углях 60–85%.

Кристаллическая структура. Кристаллич. решетка Г. (рис. 1) гексагональная (а = 0,24612 нм, с = 0,67079 нм, z = 4, пространственная группа C6/mmc, теоретич. плотн. 2,267 г/см 3 ). Состоит из параллельных слоев (базисных плоскостей), образованных правильными шестиугольниками из атомов С. Углеродные атомы каждого слоя расположены против центров шестиугольников, находящихся в соседних слоях (нижнем и верхнем); положение слоев повторяется через один, а каждый слой сдвинут относительно другого в горизонтальном направлении на 0,1418 нм.

Рис. 1. Кристаллич. решетка графита (природного цейлонского). А, В углеродные слои; пунктирными линиями показана элементарная кристаллич. ячейка.

Известна также модификация с ромбоэдрич. решеткой (а = 0,3635 нм, α= 39,49°, z = 4, пространственная группа R3m). Положение плоских слоев в ее структуре повторяется не через один слой, как в гексагон. модификации, а через два. В прир. Г. содержание ромбоэдрич. структуры доходит до 30%, в искусственно полученных Г. наблюдается только гексагональная. При 2230–3030 °C ромбоэдрич. Г. полностью переходит в гексагональный.

Внутри слоя связи между атомами ковалентные, образованы 5р 2 -гибридными орбиталями. Взаимод. между слоями осуществляются ван-дер-ваальсовыми силами. Для природного (цейлонского) Г. межслоевое расстояние при нормальных условиях 0,3354 нм. Энергия связи между слоями гексагон. Г. составляет 16,75 Дж/моль (15 °C), 15,1 Дж/моль ( −134,15 °C). Энергия связи C—C в слое 167,6 Дж/моль (1118 °C).

В кристаллич. решетке Г. могут наблюдаться вздутия, искривления углеродных сеток и дефекты тонкого строения. В результате коагуляции вакансий могут образоваться микрополости диам. до 3 мкм. Объединение отдельных участков этих дефектов приводит к возникновению краевых дислокаций, а также дислокац. петель величиной 0,1–1,0 мкм. Концентрация вакансий в Г. увеличивается при его нагревании, напр. при 3650 °C она достигает 0,5 атомных %. Дефекты могут возникать и при внедрении в решетку как углеродных атомов, так и гетероатомов ( см. графита соединения).

Свойства. Г. — жирное на ощупь вещество черного или серо-черного цвета с металлич. блеском. Его свойства зависят от происхождения или способа получения. Наиб. правильные кристаллы образует минерал цейлонских месторождений. Искусственно Г. получают: нагреванием смеси кокса или каменного угля с пеком ( т. наз. ачесоновский Г.); термомех. обработкой смеси, содержащей кокс, пек, прир. Г. и карбидообразующие элементы (рекристаллизованный Г.); пиролизом газообразных углеводородов (пирографит). К разновидностям искусственно полученного Г. относят также доменный Г. (выделяется при медленном охлаждении больших масс чугуна) и карбидный Г. (образуется при термич. разложении карбидов).

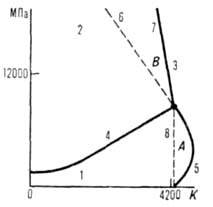

При атм. давлении выше 2000 °C Г. возгоняется, в парах обнаружены молекулы, содержащие от одного до семи атомов С. При высоких давлениях и нагревании образуется алмаз (рис. 2). Тройная точка (Г. — жидкость-пар): температура 4130 К, давл. 12 МПа. наиб. плотность (в зависимости от добавки 2,0–5,0 г/см 3 ) имеет рекристаллизованный Г. Ниже приводятся термодинамич. свойства ачесоновского Г.: С°p 8,54 Дж/(моль∙К), уравнение температурной зависимости: C 0 p = а + bТ- сТ 2 — dT 2 — еТ 3 (288^130 К), где а = 4,824, Ъ = 28,627∙10 −3 , с = 3,250∙10 5 , d = 13,812∙10 −6 , e = 2,276∙10 −9 ;

Рис. 2. Диаграмма состояния углерода: 1 и 2 — области устойчивости соотв. графита и алмаза; 3 — область существования расплава углерода; 4 — линия равновесия графит-алмаз; 5, 6, 7, 8 — линии плавления соотв. графита, метастабильного графита (приблизит. граница существования метастабильного графита в поле алмаза), алмаза и метастабильного алмаза в поле графита (приблизит. граница); А и В-области существования термодинамически неустойчивых алмаза и графита соответственно.

Высокая анизотропия свойств монокристаллов Г. обусловлена строением его кристаллич. решетки. В направлении базисных плоскостей тепловое расширение Г. до 427 °C отрицательно ( т. е. Г. сжимается), его абс. значение с повышением температуры уменьшается. Выше 427 °C тепловое расширение становится положительным. Температурный коэф. линейного расширения равен −1,2∙10 −6 К −1 (до −73 °C), 0 (427 °C), 0,7∙10 −6 К −1 (выше 727 °C). В направлении, перпендикулярном базисным плоскостям, тепловое расширение положительно, температурный коэф. линейного расширения практически не зависит от температуры и превышает более чем в 20 раз среднее абс. значение этого коэф. для базисных плоскостей. Температурный коэф. линейного расширения поликристаллич. Г. очень быстро увеличивается в интервале —100-0 °C, затем рост его замедляется; для наиболее распространенных Г. эти коэф. одинаковы и равны 0,2∙10 −8 К −1 в интервале 0–500 °C и 0,4∙10 −9 К» 1 выше 1000 °C.

Для монокристаллов Г. отношение значений теплопроводности в направлениях, параллельном и перпендикулярном базисным плоскостям ( коэф. анизотропии k), может достигать 5 и более. Теплопроводность [Вт/(м∙К)] в направлении базисных плоскостей для Г.: цейлонского 278,4 (k = 3,2), камберлендского 359,6 (k = 6), канадского 522,0 (k = 6), пирографита 475–2435 (k = 100–800). Наивысшей теплопроводностью (большей, чем у Cu) обладает рекристаллизованный Г. с добавками карбидов Ti и Zr. Теплопроводность искусственно полученного поликристаллич. Г. сильно зависит от его плотности и составляет 92,22, 169,94 и 277,44 Вт/(м∙К) при плотности соотв. 1,41, 1,65 и 1,73 г/см 3 . На кривой температурной зависимости теплопроводности имеется максимум, положение и величина которого зависят от размеров и степени совершенства кристаллов.

Электрич. проводимость монокристаллов Г. в направлении, параллельном базисной плоскости (

Монокристаллы Г. диамагнитны, магн. восприимчивость велика в направлении, перпендикулярном базисным плоскостям ( -22∙10 −3 ), и незначительна в параллельном направлении ( −0,5∙10 −3 ). Знак коэф. Холла меняется с положительного на отрицательный при 2100 °C.

Прочностные свойства Г. изменяются с увеличением температуры. Для большинства искусств. Г.

Хорошие антифрикционные свойства Г. обусловлены легкостью скольжения одного углеродного слоя относительно другого под действием малых сдвиговых напряжений в направлении базисных плоскостей. Коэф. трения по металлам (для рабочих скоростей до 10 м/с) составляют 0,03–0,05. Для пирографита под действием напряжений в направлении, перпендикулярном базисным плоскостям, он составляет 0,4–0,5; пирографит м. б. использован в качестве фрикционного материала.

После облучения Г. нейтронами его физ. свойства изменяются:

Характерная особенность искусственно полученного Г.-его пористость, оказывающая существенное влияние практически на все свойства Г. Объем пор от 2–3% для пирографита до 80–85% для др. видов Г. Для описания зависимости

Г. весьма инертен при нормальных условиях. Окисляется O2 воздуха до CO2 выше 400 °C, CO2-выше 500 °C. Температура начала реакций тем выше, чем совершеннее кристаллич. структура Г. Окисление ускоряется в присутствии Fe, V, Na, Cu и др. металлов, замедляется в присутствии Cl2, соед. фосфора и бора. С молекулярным азотом Г. практически не реагирует, с атомарным при обычной температуре образует цианоген C2N2, в присутствии H2 при 800 °C-HCN. В условиях тлеющего разряда Г. с N2 дает парацианоген (CN)X, где х

С большинством металлов и их оксидов, а также со мн. неметаллами Г. дает карбиды. Со всеми щелочными металлами, некоторыми галогенидами, оксифторидами, галогеноксидами, оксидами и сульфидами металлов образует соед. включения, с нитридами металлов выше 1000 °C — твердые растворы нитридов и карбидов, с боридами и карбидами-эвтектич. смеси с температурами плавления 1800–3200 °C. Г. стоек к действию кислот, растворов солей, расплавов фторидов, сульфидов, теллуридов, орг. соед., жидких углеводородов и др., реагирует с растворами щелочей, жидкими окислителями и рядом хлор- и фторорг. соединений.

Наиб. химически и термически стоек пирографит. Он практически непроницаем для газов и жидкостей, при 600 °C его стойкость к окислению во мн. раз выше, чем у других Г. В инертной среде пирографит работоспособен при 2000 °C в течение длительного времени.

Получение. Кристаллич. Г. извлекают из руд методом флотации, руды скрытокристаллич. Г. используют без обогащения.

Исходное сырье для получения Г. — нефтяной или метал-лургич. кокс, антрацит и пек. Отдельные частицы исходных углеродных материалов в результате карбонизации при обжиге связываются в монолитное твердое тело, которое затем подвергают графитации (кристаллизации). По одному из методов кокс или антрацит измельчают и смешивают с пеком в определенных соотношениях, прессуют при давл. до 250 МПа, а затем подвергают обжигу при 1200 °C и графитации при нагр. до 2600–3000 °C. Для уменьшения пористости полученный Г. пропитывают синтетич. смолой или жидким пеком, после чего снова подвергают обжигу и графитации. В производстве Г. повыш. плотности пропитку, обжиг и графитацию повторяют до пяти раз.

Из смеси, содержащей кокс, пек, прир. Г. и до 20% тугоплавких карбидообразующих элементов ( напр., Ti, Zr, Si, Nb, W, Ta, Mo, В), получают рекристаллизованный Г. Исходную шихту нагревают в графитовых прессформах до температуры, на 100–150 °C превышающей температуру плавления эвтектич. смеси карбида с углеродом, под давл. 40–50 МПа в течение неск. десятков минут.

Пирографит получают пиролизом газообразных углеводородов с осаждением образовавшегося углерода из газовой фазы на подложку из Г. Осадки имеют кристаллич. структуру разл. степени совершенства — от турбостратной неупорядоченной (пироуглерод) до упорядоченной графитовой (пирографит).

Применение. Г. используют в металлургии для изготовления плавильных тиглей и лодочек, труб, испарителей, кристаллизаторов, футеровочных плит, чехлов для термопар, в качестве противопригарной «присыпки» и смазки литейных форм. Он также служит для изготовления электродов и нагревательных элементов электрич. печей, скользящих контактов для электрич. машин, анодов и сеток в ртутных выпрямителях, самосмазывающихся подшипников и колец электромашин (в виде смеси с Al, Mg и Pb под назв. «графаллой»), вкладышей для подшипников скольжения, втулок для поршневых штоков, уплотнительных колец для насосов и компрессоров, как смазка для нагретых частей машин и установок. Его используют в атомной технике в виде блоков, втулок, колец в реакторах, как замедлитель тепловых нейтронов и конструкц. материал (для этих целей применяют чистый Г. с содержанием примесей не более 10 −2 % по массе), в ракетной технике — для изготовления сопел ракетных двигателей, деталей внеш. и внутр. теплозащиты и др., в хим. машиностроении — для изготовления теплообменников, трубопроводов, запорной арматуры, деталей центробежных насосов и др. для работы с активными средами. Г. используют также как наполнитель пластмасс ( см. графитопласты), компонент составов для изготовления стержней для карандашей, при получении алмазов. Пирографит наносится в виде покрытия на частицы ядерного топлива.

Наиб. количество прир. Г. добывают в СССР, ЧССР, Южной Корее, Мексике, Австрии, ФРГ, лучшие сорта крупнокристаллич. Г.-на Цейлоне и Мадагаскаре. Производство Г. сосредоточено в промышленно развитых странах (Великобритания, СССР, США, Франция, ФРГ, Япония) и достигает сотен тыс. тонн в год.

Лит.: Веселовский В. С, Угольные и графитовые конструкционные материалы, М., 1966; Шулепов С. В., Физика углеграфитовых материалов, М., 1972; Рекристаллизованный графит, М., 1979; Костиков В. И., Варенков А. Н., Взаимодействие металлических расплавов с углеродными материалами, М., 1981.

Источник статьи: http://gufo.me/dict/chemistry_encyclopedia/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82