Повесть временных лет –первая древнерусская летопись

История Древнерусского государства сохранилась в первую очередь благодаря летописям. Одна из наиболее ранних и известных — это «Повесть временных лет» (ПВЛ). Именно по этому великому произведению древнерусской литературы изучают историю Руси до сих пор. К сожалению, его оригинал не сохранился. До наших дней дошли лишь более поздние редакции, сделанные переписчиками того времени.

История создания

Автором знаменитой летописи считается монах Киево-Печерского монастыря Нестор. Его фамилия не была установлена. Да и упоминаний о нем в оригинале нет, они появляются лишь в более поздних редакциях. ПВЛ была написана на основе русских песен, устных рассказов, отрывочных письменных документов и наблюдений самого Нестора.

Произведение написано на рубеже XI и XII веков. Точный год написания «Повести временных лет» неизвестен, но есть несколько предположений по этому поводу. Историки А. А. Шахматов и Д. С. Лихачев считают, что основная часть произведения была создана ещё в 1037 году, а затем оно дополнялось новыми сведениями от разных летописцев. «Повесть временных лет» Нестора была написана в 1110 — 1112 годах. При её составлении он основывался на сведениях из более ранних документов.

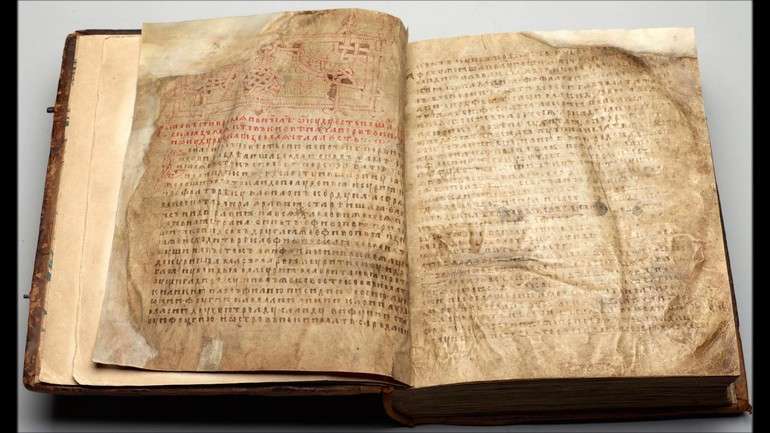

Однако наиболее древняя дошедшая до нас редакция была написана намного позже и датируется XIV веком. Её авторство принадлежит монаху Лаврентию. Именно по этой и некоторым другим версиям современные историки составляют картину событий того времени.

Содержание «Повести временных лет»

Летопись охватывает историю Русского государства с момента зарождения славян. Она включает в себя несколько типов повествования, каждый из которых по-своему важен для исследователей. В летопись входят:

- Погодные записи (документальные материалы, изложенные последовательно с указанием дат).

- Легенды и сказания. Чаще всего это рассказы о военных подвигах или религиозные предания.

- Описания жизни святых и князей.

- Официальные документы и указы.

Стилистически эти отрывки не всегда сочетаются между собой.

Однако их объединяет одна особенность: на протяжении всего произведения автор лишь пересказывает произошедшие события и передает рассказы других людей, не высказывая своего отношения и не делая никаких выводов.

Военные походы

«Повесть временных лет» начинается с описания появления славян. Согласно летописи, славяне являются потомками одного из сыновей Ноя. Затем повествуется о расселении славян, первых русских князьях и начале династии Рюриковичей. Отдельное внимание уделяется войнам и походам великих князей:

- Читатель подробно узнает о завоевании власти Вещим Олегом, его восточных походах и войнах с Византией.

- Описываются походы Святослава в степь с целью предотвратить новое кровопролитие в войнах с печенегами. Нестор упоминает о благородстве великого князя, который никогда не наступал, не предупредив об этом врага.

- Не остались без внимания и военные походы Владимира Святославовича на печенегов. Он укрепил южные границы Руси и положил конец набегам степняков.

- Упоминаются также походы Ярослава Мудрого на чудские племена, Польшу, а также неудачное нападение на Константинополь.

Ключевые события в истории

Помимо описаний военных действий, летопись содержит погодные записи о различных нововведениях, реформах, важных событиях, а также легенды и предания. Например, упоминается предание об основании Киева (о проповеди апостола Андрея на Черном море). Автор называет это море по-другому: «Русским морем». Кстати, Нестор говорит и о происхождении слова «Русь». Оказывается, так называлось племя, проживавшее на территории Руси до призвания Рюрика и его братьев.

Также автор освещает важнейшие в русской истории события 863 года: создание Кириллом и Мефодием славянской письменности. Он рассказывает о том, что Кирилл и Мефодий были посланниками византийского князя. Создав славянский алфавит, они перевели для славян Евангелие и Апостол. Именно благодаря этим людям была написана и сама «Повесть временных лет».

Кроме красочного описания знаменитых походов Вещего Олега, здесь можно найти и легенду о смерти великого князя, которая впоследствии ляжет в основу произведения А. С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге».

Несомненно, описывается и одно из самых важных событий в Древнерусской истории — это Крещение Руси. Летописец придает ему особое значение, ведь сам является монахом. Он подробно рассказывает о жизни князя Владимира Красно Солнышко, в том числе и о переменах в его характере, связанных с принятием христианства.

Последние события, изложенные в летописи, принадлежат периоду правления Ярослава Мудрого и его сыновей. В более поздние редакции ПВЛ вошло и знаменитое «Поучение Владимира Мономаха», внука Ярослава Мудрого и талантливого правителя Русской земли.

Историческое значение произведения

«Повесть временных лет» переиздавалась несколько раз. Дело в том, что написанная в 1100—1112 годах летопись отчасти не соответствовала интересам Владимира Мономаха, вступившего на престол в 1113 году. Поэтому через некоторое время монахам из окружения сына Владимира Мономаха было поручено составить новую редакцию знаменитого произведения. Так появилась вторая редакция летописи, датируемая 1116 годом и третья редакция, датируемая 1118 годом. Именно в последнюю редакцию летописи было включено знаменитое «Поучение Владимира Мономаха». Списки обеих редакций дошли до наших дней в составе летописей монаха Лаврентия и Ивпатия.

Несмотря на то что летопись подвергалась внесению изменений, и её достоверность может быть поставлена под сомнение, это один из наиболее полных источников о событиях того времени. Несомненно, она является памятником русского наследия. Причем как историческим, так и литературным.

Её текст можно найти и прочитать как на древнерусском наречии, так и в переводе на современный русский язык. Конечно, оригинальные рукописи находятся под строгим надзором и их нельзя взять в библиотеке, как обычную книгу.

Однако в настоящее время «Повесть временных лет» читают многие историки, исследователи и просто люди, интересующиеся этой эпохой. А потому найти ее где-нибудь на полке книжного магазина — далеко не редкость.

Источник статьи: http://diaryrh.ru/istoricheskij-fakt/povest-vremennyh-let-pervaya-drevnerusskaya-letopis

Когда писалась и кем редактировалась «Повесть временных лет»?

Когда писалась и кем редактировалась «Повесть временных лет»?

Все мы учили «Повесть временных лет» в школе. Но летописец-монах Нестор освещал историю в угоду киевским князьям, возвеличивая местную династию и принижая роль Новгорода, и к его описанию надо относиться с этой оговоркой.

Его труд, считавшийся наиболее старым и принятым с подачи приглашенных Петром I в Россию немецких историков за основу древнейшей истории Руси, по мнению многих современных российских и западных историков таковым не является, а Нестор предстает просто переписчиком более ранних источников, тенденциозно выражая интересы правившей династии Рюриковичей.

При этом первоначальный текст «Повести» не оставался неизменным. Поколения переписчиков продолжали его править и редактировать в угоду изменявшейся политической ситуации. Если даже Лицевой (т. е. иллюстрированный) летописный свод (Царь-книга) в одном экземпляре для царской библиотеки в 40–60-х годах XVI века создавался и редактировался по прямому указанию Ивана Грозного и несет на полях многочисленные поправки и приписки, то что уж говорить о древних документах, пришедших к нам из тьмы тысячелетий! Их исходное содержание могло измениться до неузнаваемости за время путешествия сквозь века.

Рукопись «Повести» грешит изрядным количеством подчисток и исправлений, которые бросаются в глаза даже при самом поверхностном анализе. Один из имеющихся на сегодняшний день древнейших списков «Повести временных лет», а именно Радзивилловский, состоящий из 32 тетрадей с вложенными друг в друга парными разворотами, датируется историками по филиграням (водяным знакам) не ранее XVIII века, а его страницы содержат следы грубой фальсификации (подчистки), предпринятой то ли по политическим, то ли по идеологическим соображениям, хотя об этом Академическое описание тетрадей Радзивилловской рукописи почему-то умалчивает.

Не подлежит сомнению, что целью подчисток было освобождение места для дополнительных листов, потому что все подчистки касаются нумерации рукописных страниц, которая выполнена двояко – латинскими буквами и арабскими цифрами. Сей любопытный факт тоже следует иметь в виду, поскольку арабский порядок нумерации был типичен для XVIII столетия, а вот в XV в. арабская нумерация выглядела бы весьма странно (если, конечно, рукопись была составлена на Руси). Хорошо известно, что до середины XVII в. в русских книгах и рукописях употребляли исключительно церковно-славянскую нумерацию (т. е. латинскими буквами).

В результате исследования списка было установлено, что номера листов 9,10 и 11 были исправлены на 10,11 и 12 с целью вставить новый лист 9, для которого таким образом освобождалось место, и вырвать оригинальный лист 12. Между концом листа 12 и началом листа 13 образовался смысловой разрыв, который историки были вынуждены объяснять ошибкой переплётчика. Самое интересное, что на позже вставленном листе 9 изложено ни много ни мало, как описание призвания варягов на Русь. То есть основа знаменитой норманнской теории. Если убрать этот лист из рукописи, то Рюрик становится просто первым русским князем, а норманнская теория полностью рассыпается.

(А. К. Гуц. «Подлинная история России». http://users.univer.omsk.su/

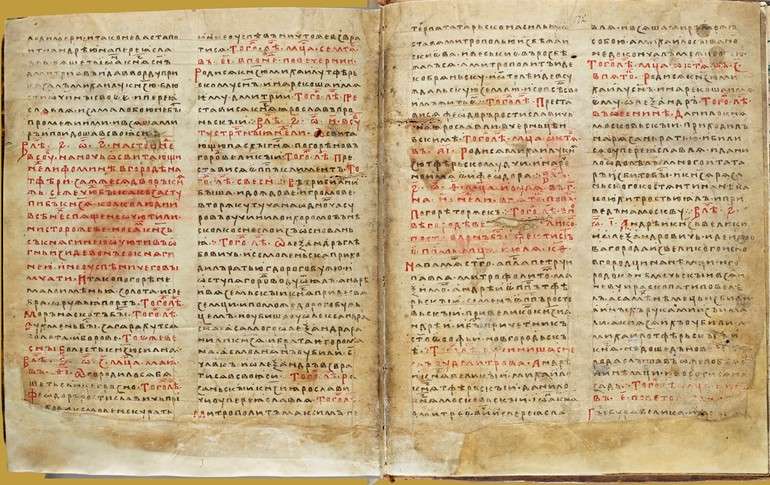

Рис. 1. Вид одной из страниц «Повести»

Академик Б. А. Рыбаков (1908–2001) утверждал, что самые интересные страницы «Повести Временных Лет» были изъяты и заменены. В частности, речь шла о подмене подлинных листов на тексты о призвании варягов.

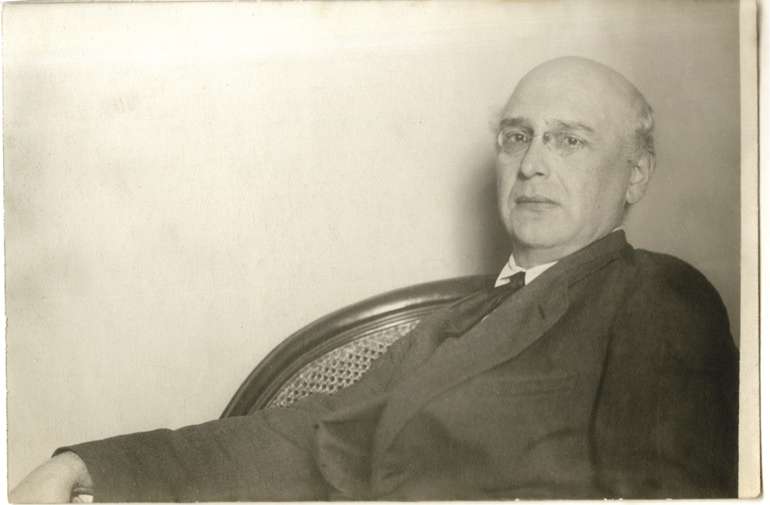

В таком «редактировании» Радзивилловской летописи подозревают небезызвестного Августа Шлёцера, приехавшего в Россию в 1761 г. в качестве домашнего учителя детей немца-историка Миллера, а уже через четыре года он – профессор русской истории при Академии наук, первым занявшийся изучением Радзивилловского списка.

Состояние других списков русских летописей, подробно описанное в упомянутой работе А. К. Гуца, также оставляет желать лучшего.

Характерно отношение православной церкви к летописям. Когда в 1735 г. Академия наук приняла решение публиковать летописи, это вызвало сильнейшее беспокойство в Синоде: «…В Академии затевают историю печатать… отчего в народе может произойти не без соблазна», поскольку в летописях «не малое число лжей, басней», а поэтому «таковых историй печатать не должно». (Цитата по книге С. Валянского и Д. Калюжного «Другая история Руси».)

Принято считать, что «Повесть» закончена «мудрым» летописцем Нестором в 1106 г. По мнению современных исследователей Нестор «творил» свою историю в XVI или в XVII веке. Например, Нестор, повествуя о приезде к Владимиру в 986 г. представителей разных религий, упоминает «немцев из Рима». Слово «немец» для обозначения любого западноевропейца вошло в обиход в XVI веке, а во времена Владимира их называли «фрязы» или «латины».

Нестор, якобы закончивший свою летопись 1106 годом, ни словом не упомянул, что крестоносцы взяли в 1099 г. Иерусалим, освободив гроб Иисуса Христа. А это было событие вселенского масштаба, о котором Нестор не мог не знать, если он писал в начале XII в.

Справедливости ради стоит сказать, что летопись Нестора сделалась катехизисом отечественной истории и неприкасаемой «священной коровой» сравнительно недавно. Старые историки, имевшие в своем распоряжении безвозвратно утраченные хроники, были куда как свободнее в истолкованиях первоначальных дней земли русской.

Серьезные ученые Мауро Орбини, А. И. Лызлов и др., располагавшие большим количеством древних русских, польских и литовских летописей и западно-европейских хроник, ни словом не упоминают о «великом» Несторе, который творил в XII веке, и о котором они не могли бы не знать в XVI–XVII веках. Это еще одно доказательство, что он «творил» позже их. Татищев был невероятно удивлен, что митрополиту Киевскому Петру Могиле, жившему в XVI веке, известному знатоку и собирателю древностей, «Несторова летопись незнаема была». Поскольку правленная история сочинялась позже, историки той поры ничего не знали и о татаро-монгольском иго на Руси.

Первым в России изучением «Повести» занялся ученый немец Август Людвиг Шлёцер (1735–1809), историк и филолог, пребывавший на русской службе в 1761–1767 гг. Он так писал о деятельности историка и государственного деятеля (в то время астраханского губернатора) Вас. Н. Татищева:

«В 1720 г. Татищев был командирован в Сибирь. Тут он нашел у одного раскольника очень древний список Нестора и очень удивился, когда увидел, что он совершенно отличен от прежнего. Он думал, как и я сначала, что существует только один Нестор и одна летопись. Татищев мало-помалу собрал десяток списков, по ним и сообщенным ему другим вариантам составил одиннадцатый».

(Наиболее древним считается Ипатьевский список, найденный в XVII веке в Ипатьевском монастыре под Костромой).

Теперь из всего этого остается только один-единственный канонический текст – тот самый, о котором нас заставляют думать, что он написан в 1106 г. и является единственно правильным. Вывод из этого: «Повесть» дошла до нас в виде поздних правленных копий и целиком полагаться на нее нельзя.

Татищеву не удается опубликовать свой труд «История Российская» в России и он пытается сделать это в Англии. Это тоже ему не удается, да и рукописи его впоследствии пропадают.

Еще в XIX веке русский историк, академик П. Г. Бутков (1775–1857) считал, что «История» Татищева издана не с подлинника автора, а представляет собой весьма вольное переложение, переписанное небезызвестным Герхардом Миллером, немцем на русской службе, исключившим из текста признанные им «вольными» суждения автора и сделавшим другие изъятия. [38].

Академик Д. С. Лихачев (1906–1999 – российский филолог, искусствовед, сценарист, академик РАН и АН СССР, автор фундаментальных трудов, посвящённых истории русской литературы и культуры, главным образом древнерусской) охарактеризовал сочинение Нестора как «блестящее литературное произведение, в котором исторические сведения либо преображены творческим воображением автора, как, например, легенда о призвании варягов, либо подменены вставными новеллами, некоторые из коих восходят к бродячим сюжетам».

Летописец Нестор «на Западе достаточно долгое время был известен под именем Феодосия». Так он был представлен Герхардом Миллером при публикации своих взглядов на русскую историю не только в германоязычной среде, но и в переводах его исследований с немецкого на французский и английский языки, поскольку русская история в этих странах была известна плохо. И там вместо истории из первых рук была усвоена миллеровская фальсификация, что Рюрик был скандинавом. [37]

А В. Татищев о некоторых историках говорил: «…Не желая в древности потрудиться и не разумея подлинного сказания…внесли путаницу и настоящую правду сказания древних закрыли, как то о построении Киева,… о строении Новгорода Словеном и пр.»

Также следует иметь в виду, что Нестор пользовался болгарским отсчетом лет от Сотворения мира до Рождества Христова (РХ), равным 5500 (что подтверждается наличием в тексте большого количества «болгаризмов»), а при переводе на нашу эру пересчет делался исходя из византийского отсчета, составляющего 5508 лет до РХ. Таким образом ко всем современным датам по Нестору следует добавлять 8 лет. Например, призвание Рюрика фактически было в 870 г., а не в 862. Дату 870 год называет и «Книга Велеса».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник статьи: http://history.wikireading.ru/219592