Опубликован проект латинского алфавита для украинского языка

Проект латиницы опубликовал портал «На часi». «Поскольку изменения всегда начинаются с себя и единомышленников, мы призываем коллег из онлайн-медиа приобщиться и предлагаем свой вариант адаптированной латиницы», — говорится в сообщении на сайте.

Авторы инициативы называют латиницу первым шагом к английскому как универсальному языку общения.

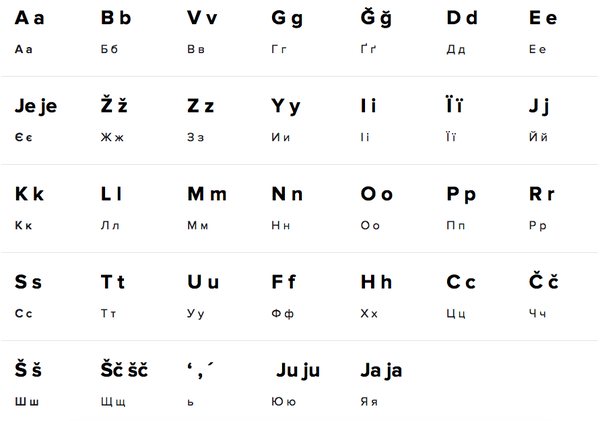

«Манифест украинской латиницы» написан целиком латинскими буквами. В нем сохранена украинская буква ї, мягкий знак предлагается заменять апострофами. При этом в сам алфавит положена основа алфавита кириллического, поэтому он начинается не как в языках западных стран (A, B, C, D), а «A, B, V, G».

Портал «Вести-Украина» отмечает, что первые украинские тексты латиницей датируются XVI-XVII веками, они были написаны польским или чешским алфавитом. В XIX-XX веках латиницей пользовалась бюрократия Галиции под австрийской властью. Кроме того, в январе 2010 года правительство Украины издало постановление о правилах транслитерации украинского алфавита латиницей, которые применяются для выдачи заграничных паспортов.

В апреле 2017 года о необходимости перевода украинского языка на латиницу заявил львовский журналист Остап Дроздов, в январе — украинский журналист, бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский, в марте — украинский политический деятель Геннадий Балашов.

«Так наши дети смогут теснее сблизиться с технологиями, двойные клавиатуры останутся в прошлом, а английский язык будет лучше усваиваться. Украина окунется в мировой процесс производства и потребления. Нас ждут огромные перемены и массовое обогащение граждан Украины», — заявил тогда Балашов.

Дубликаты не найдены

Авторы инициативы называют латиницу первым шагом к английскому как универсальному языку общения.

Я правильно понял, они колотятся в истериках на тему самостийности культуры, языка и недопустимости всяких там «русских языков», на которых говорит большинство, но при этом собираются все это похерить и перейти на английский?

Вот я тоже в детстве, лет в 5, думала, что достаточно поменять буквы на латинские и — опа! — ты уже знаешь английский. Очень потом была разочарована.

двойные клавиатуры останутся в прошлом,

ага, вместо русской-английской будет английской-украинолатинской, лол.

Я, конечно, всё понимаю, но это пиздец, блят`,’

а почему они не смотрят в будущее? надо сразу переходить на арабскую вязь, и принимать ислам

Чет украиница какая то а не латиница

«Нас ждут огромные перемены и массовое обогащение отдельных граждан Украины» — так правильнее.

Украина окунется в мировой процесс производства и потребления.

Украина сможет лучше окунуться в польские унитазы.

Успеют ли выучить? Или все таки развалится?

Сторонником латинизации был А. В. Луначарский. В. И. Ленин (со слов Луначарского) также был сторонником латинизации, но выступал против немедленной латинизации русского языка: «Если мы наспех начнём осуществлять новый алфавит или наспех введём латинский, который ведь непременно нужно будет приспособить к нашему, то мы можем наделать ошибок и создать лишнее место, на которое будет устремляться критика, говоря о нашем варварстве и т. д.. Я не сомневаюсь, что придёт время для латинизации русского шрифта, но сейчас наспех действовать будет неосмотрительно»

В 1929 Наркомпрос РСФСР образовал комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита во главе с профессором Н. Ф. Яковлевым и с участием лингвистов, книговедов, инженеров-полиграфистов. Комиссия завершила работу в январе 1930 года. Итоговый документ предлагал три варианта русской латиницы, чуть отличавшиеся друг от друга лишь реализацией букв «ы», «ё», «ю» и «я», а также мягкого знака. 25 января 1930 Сталин дал указание Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита.

Из той же оперы переход на Григорианский календарь, реформы по орфографии русского языка, «Союз воинствующих безбожников» и т.д.

Магия против науки — сравнение книг о Гарри Поттере и диссертаций

Продолжаем анализировать русский язык при помощи математики! Предыдущие посты:

В комментариях под прошлым постом предложили сравнить очень интересный материал — магистерскую и докторскую диссертации, написанные на одной кафедре. Этим мы сегодня и займёмся! А чтобы читать пост было интересно всем, сравним их с первой и последней книгами из серии о Гарри Поттере

Волшебник из книг Джоан Роулинг рос вместе с нами. Первая книга «Гарри Поттер и философский камень» написана простым языком, понятным и детям. В последней книге серии — «Гарри Поттер и дары смерти» герои взрослее, а проблемы серьёзнее

В науке исследования, как правило, ведутся в узком направлении. Но каждая работа должна быть уникальной, а магистерская и докторская диссертации отличаются по сложности. Итак, что по вашему мнению будет больше похоже: первая и последняя книги о Гарри Поттере или магистерская и докторская диссертации, написанные на одной кафедре? Ставки приняты, начнём анализ!

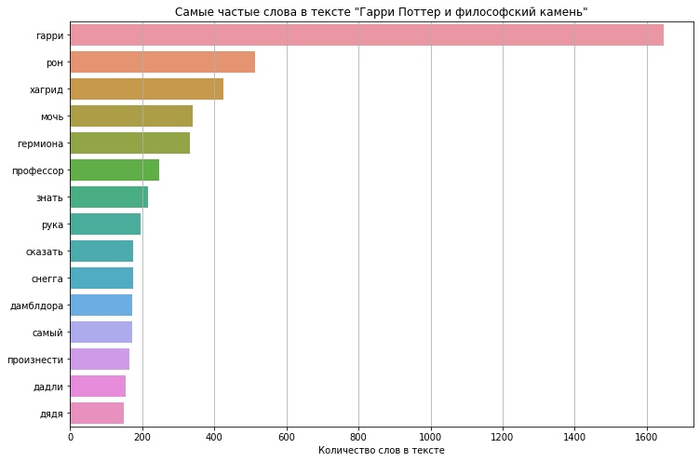

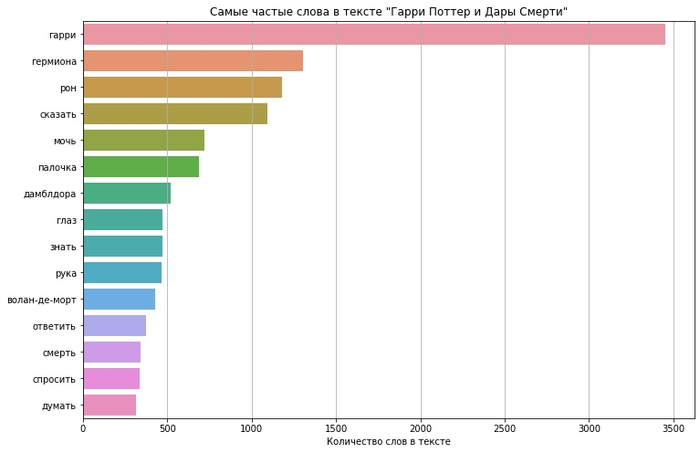

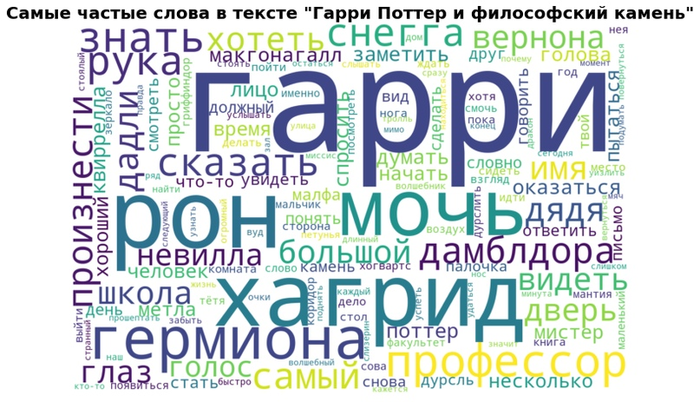

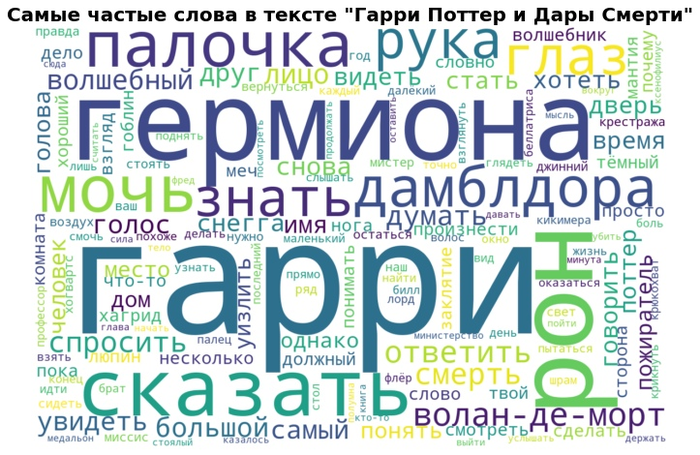

Начнём с анализа книг о Гарри Поттере. Сперва, по традиции, посмотрим на топ 15 самых частых слов в книгах:

Да уж, нет никаких сомнений в том, кто главный герой серии. Забавно, что Гермиона обогнала Рона по частоте упоминаний в последней книге, хотя в первой уступала даже Хагриду. А ещё в серии неожиданно часто встречаются руки

Кстати, в этот раз я улучшил предобработку: теперь стоп-слова, наподобие частиц и предлогов, выбрасываются из текста, а остальные слова приводятся к одинаковой форме. Например, и «ответил», и «ответила» превращаются в «ответить», а «Рона», «Рону» и «Рон» считаются как одно слово. Это называется лемматизацией

Это делается автоматически и иногда приводит к казусам. Например «Малфой» превратился в слово «Малфа», а «Снегг» в «Снегга». Любители фанфиков, наверняка, останутся довольны

Вот визуализация топ 150 слов в текстах. Чем больше слово, тем чаще оно упоминается в книге:

В первой книге очень много имён, ведь она знакомит нас с новым миром. В последней речь больше идёт о главных героях и их действиях

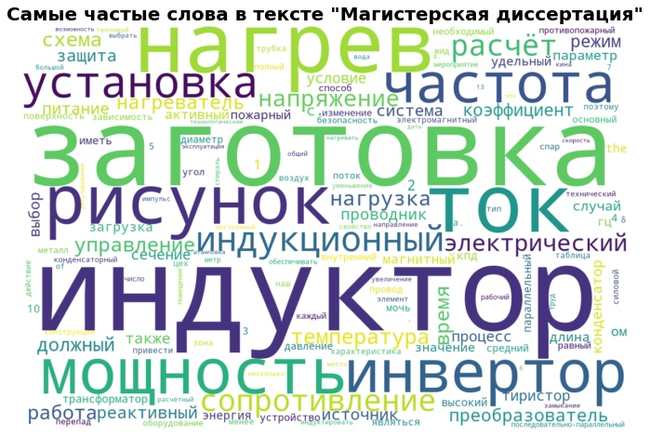

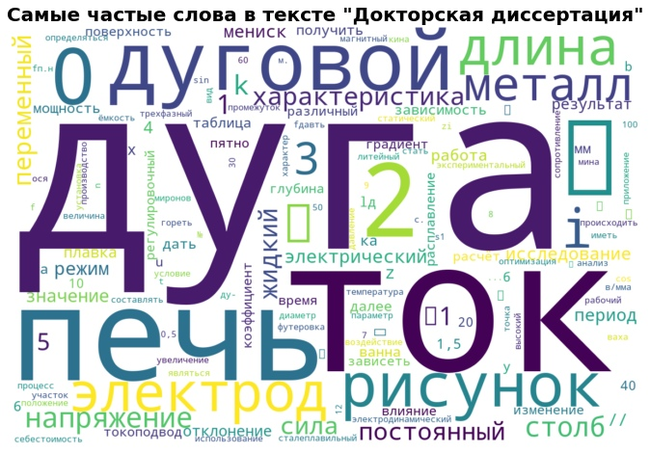

Для анализа использовались две работы с кафедры электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств Чувашского Государственного Университета. Большое спасибо за этот материал Фёдору Иванову (@fedor0804)

1. Магистерская диссертация «Индукционная установка для сквозного нагрева заготовок» Фёдора Иванова

2. Докторская диссертация «Исследование особенностей характеристик электротехнологических дуг в дуговых печах» Дениса Михадарова

Топ слов, конечно, совсем не похож на книги о Гарри Поттере. Главные герои здесь индуктор и дуга, а в тексте часто встречаются числа и специальные символы. Их, к сожалению, не удалось правильно обработать и на графиках они выглядят как прямоугольники. Скорее всего, это греческие буквы, например, β

Итак, у нас есть 4 огромных текста. Как понять, насколько они похожи друг на друга? Для этого можно посчитать косинус угла между текстами или даже сам угол. Давайте разберёмся, как это работает

Представим два текста поменьше: по одному предложению в каждом. Первый текст — «Еле-еле ели». Второй текст совсем лаконичный — из одного слова «Едим». После лемматизации у нас будут уже такие тексты:

Теперь подсчитаем количество слов в них:

Мы можем нарисовать простой график, где по одной оси будет отложено количество слова «еле» в тексте, а по другой — количество слова «есть». Изобразим наши предложения на этом графике

Теперь не проблема посчитать угол между текстами! Можно, конечно, взять транспортир. Но для того, чтобы решить эту задачу для текстов с тысячами слов, это не поможет. Если конечно, вы не живёте в тысячемерном мире и у вас полно тысячемерных транспортиров

Мы представили тексты в виде векторов. В школе вы считали скалярное произведение между векторами и находили через него угол. Здесь можно сделать то же самое — и неважно, сколько всего уникальных слов в текстах – два или тысячи. Для текстов из примера — косинус будет равен примерно 0.44, а угол — 63 градуса

Чем меньше угол между текстами, тем больше они похожи. Если же угол равен 90 градусам, то тексты перпендикулярны — совсем разные. Например, такой угол был бы между текстами на русском и китайском языках — у них нет общих слов. Надеюсь, вы только что стали немного умнее 🙂

Вернёмся к нашим текстам. Больше всего оказались похожи книги о Гарри Поттере. Угол между ними — всего 26 градусов

Между магистерской диссертацией и книгами о Гарри Поттере оба угла составили 87 градусов. Эти тексты очень разные. Ещё менее похожими на книги Джоан Роулинг оказалась докторская диссертация — у неё получился угол 88 градусов с первой книгой и 89 градусов с седьмой

Что забавно, научные работы тоже оказались довольно разными. Угол между диссертациями — целый 71 градус

Так что, последняя книга о Мальчике, который выжил — почти то же самое, что и первая, но немного под другим углом. А читая научные работы, даже с одной кафедры, вы каждый раз изучаете новый труд

Заглядывайте в комментарии – там есть небольшой бонус. Пишите, анализ, каких текстов вам ещё бы хотелось увидеть

Как люди обрели язык: одна из главных в мире загадок

Язык — один из главных признаков, выделяющих человека из животного мира. Нельзя сказать, что животные не умеют общаться друг с другом. Однако столь высокоразвитая, управляемая волей система звуковой коммуникации сформировалась только у Homo sapiens. Как же мы стали обладателями этого уникального дара?

Загадка происхождения языка по праву занимает свое место в ряду главных тайн бытия: рождения Вселенной, возникновения жизни, появления эукариотической клетки, обретения разума. Происхождение языка не было одномоментным и скачкообразным. Ведь у млекопитающих всех детей рожают и растят мамы, и для успешного выращивания потомства матери и детеныши — в каждом поколении — должны достаточно хорошо понимать друг друга. Поэтому такой точки во времени, до которой предки человека не умели говорить, а после которой сразу заговорили, конечно же, не существует.

Происхождение языка было частью адаптации древних представителей нашей эволюционной линии в том направлении, которое вообще характерно для приматов. А характерно для них не отращивание клыков, когтей или четырехкамерного желудка, а развитие мозга. Очень важно и то, что приматы — животные групповые. Чтобы им успешно воспроизводить свою численность, чтобы их потомство не только рождалось, но и доживало до какого-то приличного возраста и само достигало репродуктивного успеха, нужны усилия всей группы, нужна общность, пронизанная множеством социальных связей. Чем дольше детство, тем больше требований к сплоченности группы — а значит, и к развитию средств коммуникации.

Существует гипотеза, согласно которой разделение общих предков человека и современных человекообразных обезьян шло по средам обитания. Пращуры горилл и шимпанзе остались в тропических джунглях, а наши предки вынуждены были адаптироваться к жизни сначала в редколесье, а потом и в саванне, где весьма велики сезонные различия и всеядному существу имеет смысл ориентироваться в огромном количестве деталей окружающей действительности. В такой ситуации отбор начинает благоприятствовать тем группам, у членов которых возникает потребность не только подмечать, но и комментировать увиденное с помощью тех или иных сигналов. С этой страстью к комментированию люди не расстались и по сей день.

Реагировать звуками на какие-то окружающие явления умеет не только человек: у многих видов животных есть, например, пищевые крики, крики на разные типы опасности. А вот развить такие средства, с помощью которых можно было бы комментировать вообще все что угодно, навешивать словесные «ярлычки» на реальность в бесконечном количестве (в том числе изобретать новые в пределах собственной жизни), — это удалось только людям. Удалось потому, что в выигрыше оказывались группы, у которых эти комментарии были более выраженными и более детальными.

Переход к звуковой коммуникации мог начаться с того времени, когда наши предки стали регулярно изготавливать каменные орудия. Ведь пока человек делает орудия или делает что-то этими орудиями, он не может коммуницировать с помощью жестов, как шимпанзе. У шимпанзе звуки неподконтрольны воле, а жесты подконтрольны, и когда они хотят что-то сообщить, то входят в поле зрения «собеседника» и жестами или иными действиями подают ему сигнал. А что делать, если руки заняты?

Первоначально никто из древних гоминид и не думал, чтобы в этой ситуации что-то «сказать» сородичу. Но даже если у него непроизвольно вырвется какой-нибудь звук, велика вероятность, что сообразительный сородич просто по интонации сможет догадаться, в чем там проблема у ближнего. Точно так же, когда человеку с разными интонациями называют его имя, он уже зачастую прекрасно понимает, с чем к нему обратятся — с упреком, похвалой или просьбой. А ведь ему еще ничего не сообщили. Если эволюционный выигрыш будут получать те группы, члены которых понимают лучше, отбор будет поощрять все более тонкие различия в сигнале — чтобы было что понимать. А подконтрольность воле придет со временем.

Для того чтобы лучше понимать (а потом и произносить), нужны мозги. Развитие мозга у гоминид видно по так называемым эндокранам (слепкам внутренней поверхности черепа). Мозг становится все больше (а значит, увеличиваются возможности памяти), в частности, растут те его участки, на которых у нас расположены «зоны речи» (зона Брока и зона Вернике), а еще — лобные доли, занятые высшими формами мышления.

У непосредственного предка человека нашего вида — Homo heidelbergensis — был уже весьма приличный комплекс приспособлений к артикулированной звучащей речи. Видимо, они уже могли довольно хорошо управлять своими звуковыми сигналами. Кстати, с гейдельбергским человеком палеоантропологам очень повезло. В Испании, на территории муниципалитета Атапуэрка была обнаружена расщелина, где тела древних гоминид оказались недоступны хищникам, и останки дошли до нас в прекрасной сохранности. Уцелели даже слуховые косточки (молоточек, наковаленка и стремечко), что позволило сделать выводы о слуховых возможностях наших предков. Оказалось, что гейдельбергские люди могли лучше, чем современные шимпанзе, слышать на тех частотах, где работают признаки звуков, которые достигаются артикуляцией.

Артикулярованная звучащая речь — дело непростое, потому что разные звуки по природе своей разной громкости. То есть если через ротовую полость при разной артикуляции прогонять один и тот же звуковой поток, то звук «а» будет самым громким, а, например, «и» — гораздо тише. Но если с этим смириться, то получится, что громкие звуки типа «а» начнут глушить другие, не столь громкие звуки по соседству. Поэтому наша диафрагма, делая удивительные тонкие движения типа вдоха на выдохе, аккуратно «выправляет» наш звуковой поток, чтобы громкие звуки были не слишком громкими, а тихие не слишком тихими.

Более того, воздух на голосовые связки подается порциями, слогами. И нам не надо между слогами непременно делать вдох. Каждый отдельный слог мы можем совместить с другими слогами, и придать этим слогам различия — как друг относительно друга, так и внутри слога. Все это тоже делает диафрагма, но для того чтобы мозг мог столь виртуозно управлять этим органом, человек получил широкий позвоночный канал: мозгу понадобился, как мы сейчас говорим, широкополосной доступ в виде большего количества нервных связей.

Вообще, с развитием звуковой коммуникации физиологический аппарат речи существенно усовершенствовался. У людей уменьшились челюсти — они теперь не так выступают вперед, а гортань, напротив, опустилась. В результате этих изменений у нас длина ротовой полости примерно равна длине глотки, соответственно, язык получает большую подвижность как по горизонтали, так и по вертикали. Таким образом, можно производить много разнообразных гласных и согласных.

И, разумеется, значительное развитие получил сам мозг. Ведь если мы обладаем развитым языком, то нужно где-то хранить такое большое количество звуковых обликов слов (а когда — значительно позже — появляются языки письменные, то и письменных тоже). Куда-то нужно записать колоссальное количество программ порождения языковых текстов: ведь мы не говорим теми же самыми фразами, что слышали в детстве, а постоянно рождаем новые. Мозг также должен включать в себя аппарат для генерации выводов из полученной информации. Потому что если выдать много информации тому, кто не может делать выводы, то зачем она ему? И за это отвечают лобные доли, в особенности то, что называется префронтальной корой.

Из всего вышесказанного можно заключить, что происхождение языка было эволюционно длительным процессом, начавшимся задолго до появления человека современного вида.

Можем ли мы сегодня представить себе, каким был тот первый язык, на котором заговорили наши далекие предки, опираясь на материал живых и оставивших письменные свидетельства мертвых языков? Если учесть, что история языка насчитывает более сотни тысяч лет, а самые древние письменные памятники — около 5000 лет, то ясно, что экскурс к самым корням представляется крайне сложной, почти неразрешимой задачей. Мы до сих пор не знаем, было ли происхождение языка уникальным явлением или разные древние люди изобретали язык несколько раз. И хотя сегодня многие исследователи склонны считать, что все известные нам языки восходят к одному корню, вполне может оказаться, что этот общий предок всех наречий Земли был лишь одним из нескольких, просто остальные оказались менее удачливыми и не оставили дошедшего до наших дней потомства.

От праязыка к прапраязыку

Но вместе с тем движение к истокам в русле сравнительно-исторического языкознания идет. Этот прогресс мы наблюдаем благодаря методам реконструкции языков, от которых не осталось ни единого написанного слова. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений существование индоевропейской семьи языков, заключающей в себе произошедшие из одного корня славянскую, германскую, романскую, индо-иранскую и некоторые другие живые и вымершие ветви языков. Праиндоевропейский язык существовал примерно 6−7 тысяч лет назад, но лингвистам удалось до определенной степени реконструировать его лексический состав и грамматику. 6000 лет — это время, сопоставимое с существованием цивилизации, но это очень мало в сравнении с историей человеческой речи. Можно ли двигаться дальше? Да, можно, и вполне убедительные попытки воссоздания еще более ранних языков предпринимаются компаративистами разных стран, в особенности России, где существует научная традиция реконструкции так называемого ностратического праязыка.

А что если это случайность?

Остается лишь вопрос верификации получаемых результатов. Не являются ли все эти реконструкции слишком гипотетическими? Ведь речь идет уже о масштабе более десятка тысяч лет, и языки, лежащие в основе макросемей, пытаются изучать не на базе известных языков, а на основе других, также реконструированных. Главным доказательством родства языков являются регулярные звуковые соответствия в области наиболее устойчивой (так называемой базисной) лексики. При взгляде на близкородственный язык типа украинского или польского такие соответствия легко увидит даже неспециалист, и даже не только в базисной лексике. Родство русского и английского, относящихся к ветвям индоевропейского древа, которые разделились около 6000 лет назад, уже неочевидно и требует научных обоснований: те слова, которые звучат похоже, скорее всего, окажутся случайными совпадениями или заимствованиями. Но если посмотреть внимательнее, можно заметить, например, что английскому th в русском всегда соответствует «т»: mother — мать, brother — брат, устаревшее thou — ты…

У русского с японским нет, казалось бы, совсем ничего общего. Кому может прийти в голову, что русский глагол «быть» и японский «иру» («быть» в применении к живому существу) являются родственными словами? Однако в реконструированном праиндоевропейском за смысл «быть» отвечает, в частности, корень «бхуу-» (с долгим «у»), а в праалтайском (предке тюркских, монгольских, тунгусо-манчжурских, а также корейского и японского языков) это же значение отводится корню «буи-«. Эти два корня уже очень похожи (особенно если учесть, что праиндоевропейским звонким придыхательным всегда соответствуют алтайские звонкие, а сочетания типа «уи» были в праиндоевропейском невозможны). Таким образом, мы видим, что за тысячелетия раздельного развития слова с одинаковым корнем изменились до неузнаваемости. Поэтому в качестве доказательства возможного родства отдаленно родственных языков компаративисты ищут не буквальные совпадения (они как раз, скорее всего, укажут на заимствование, а не на родство), а устойчиво повторяющиеся звуковые соответствия у корней со схожим значением. Например, если в одном языке звук «т» всегда соответствует звуку «к», а «х» всегда соответствует «с», то это серьезный аргумент в пользу того, что мы имеем дело с родственными языками и что на их основе можно попытаться реконструировать язык-предок. И сопоставлять надо не современные языки, а хорошо реконструированные праязыки — они меньше успели измениться.

Единственное, что можно использовать в качестве контраргумента против гипотезы о родстве данных языков, это предположение о случайном характере выявленных параллелей. Однако для оценки такой вероятности существуют математические методы, и при накоплении достаточного материала гипотезу о случайном появлении параллелей можно легко отвергнуть.

Олег Макаров Светлана Бурлак

Статья «Заговорит ли история речи» опубликована в журнале «Популярная механика» (№12, Декабрь 2012).

Владимир Алпатов — Как взаимосвязаны язык и культура?

Действительно ли язык – зеркало культуры? Насколько сильна связь языка, культуры и истории народа? Является ли язык житейской идеологией?

Владимир Михайлович Алпатов, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник института языкознания РАН, член-корреспондент РАН рассказывает, как взаимосвязаны язык и культура, как идеология может выражаться в языковых средствах и как язык может влиять на мировосприятие.

Владимир Алпатов — Зачем нужна лингвистика?

Сегодня, 26 сентября, в Европейский день языков (European Day of Languages), наш очередной сюжет посвящён языкознанию.

Зачем нужна лингвистика? Какие задачи, в том числе прикладные, существуют у этой науки? Рассказывает Владимир Михайлович Алпатов, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник института языкознания РАН, член-корреспондент РАН.

Владимир Алпатов — Лингвистические традиции у разных народов

Какие лингвистические традиции имелись у разных народов древности? Какова история их возникновения, изменения и развития? Какие самые древние свидетельства изучения языков известны учёным?

Владимир Михайлович Алпатов, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института языкознания РАН, член-корреспондент РАН рассказывает, зачем учить языки, какие различия и сходства имеются у греческой и китайской традиций, когда начинается история изучения языков и как этот процесс менялся на протяжении тысячелетий.

Древние языки, которые наука не может расшифровать

У лингвистов есть понятие «мертвого языка», означающее, что он больше не передается от одного поколения к другому. Часть мертвых языков — латинский, к примеру, не применяется в разговорной речи, но используется наукой и Католической церковью. Более того, потерянный язык вполне может сменить свой статус, как стало с ивритом, корнским и мэнским языками. Но есть и наречия, которые потеряны и ученые их никак не могут расшифровать. Они не связаны ни с одним существующим диалектом и не понятны в принципе.

Когда-то на территории современного Египта стоял древний город Мероэ, культура которого была тесно связана с Древним Египтом. Вот только язык у них был почему-то свой, да такой необычный, что ученые до сих пор не могут найти связи ни с одним другим языком мира. Сегодня известны значения чуть больше сотни мероитских слов, но для чтения текстов это очень мало.

Страна Этрурия стала частью Римской Империи в незапамятные времена. Однако, этрусский язык оставался отчего-то обособленным. Примерно с VIII века до нашей эры на нем говорили на территории от Корсики до Альп, но к I веку язык внезапно умер. Расшифровать этрусские тексты ученые не могут до сих пор.

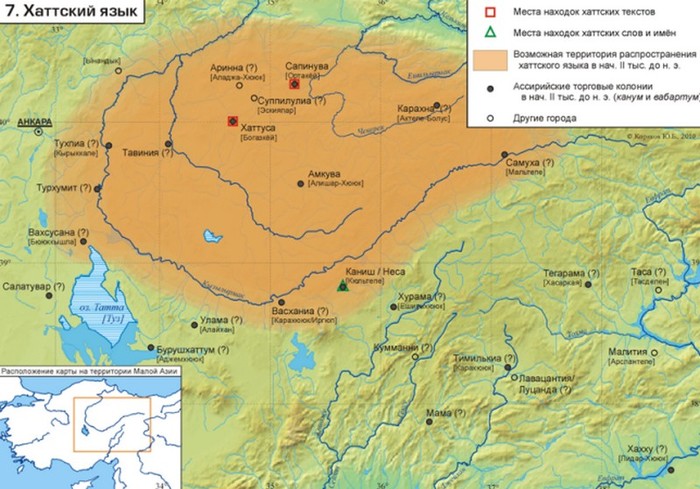

Хаттская культура, несмотря на большое распространение, так и осталась бесписьменной. Хатты предпочитали нанимать иностранных писцов, использовавших аккадский язык. Некоторые слова остались на древних монументах, но расшифровать их нам не удастся никогда.

Это группа древних языков народностей долины реки Тигр, исчезнувшая с приходом сюда Шумеров. Ученые знают о существовании этих языков только благодаря сохранившимся до наших времен именам, да и то лишь в шумерской транскрипции.

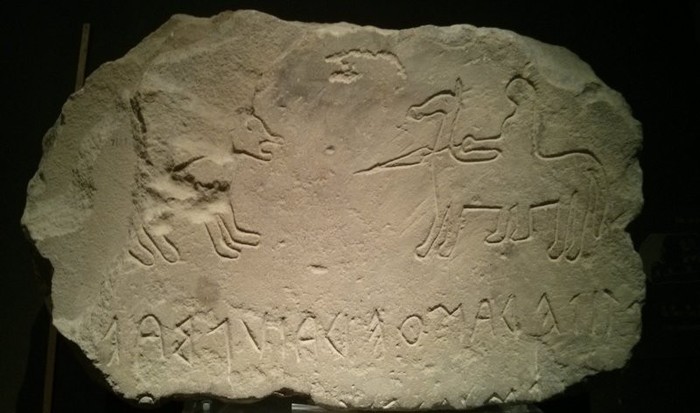

Знаменитая «Стелла из Новилары» содержит загадочные надписи именно на этом древнем языке. Считается, что северопиценский язык является неким производным этрусского, а это лишь затрудняет его расшифровку.

Древнее племя касситов располагалось на территории северной Мессопотамии. В XVIII-IV веках до нашей эры касситы сумели захватить власть в Вавилоне, но пали с нашествием эламитов. Вместе с ними погиб и язык.

На заре Средних веков племена пиктов населяли Шотландию, Гебриды и Оркнейские острова. Свою письменность пикты заимствовали у ирландцев, искажая язык до неузнаваемости. Сегодня ученые имеют примерно 40 надписей, сделанных на этом мертвом языке — прочесть их прочли, а вот с однозначным переводом все гораздо сложнее.

На юге Франции и на территории современной Испании говорили на иберском языке. Письменных источников до наших времен сохранилось очень мало и они слишком коротки для расшифровки. Ученые даже не могут в точности понять, с какими именно народами были иберы в родстве: кто-то говорит о басках, другие же, опираясь на свидетельства Юлия Цезаря, упоминают пиктов.

Еще до прихода индоевропейских народов на Сицилии жили Сиканы, коренное население острова. Письменным языком эти представители одной из древнейших народностей мира как-то не озаботились — ученые узнали о нем лишь по некоторым сохранившимся сегодня топонимам и именам.

Сегодня исследователи полагают, что в древности на территории Тасмании существовало до 6 совершенно разных языков. Последний носитель, Фанни Кокрейн Смит, скончалась в 1905 году, успев сделать несколько записей языка на восковые цилиндры.

Как физик хотел стать лингвистом 2

Как и обещала, расскажу о том, как закончились мои попытки найти себя (продолжение поста).

Если, может быть, непонятно: я собиралась поступать на направление «филология». По сути, на этом направлении готовят сразу две специальности: литературоведов и языковедов (лингвистов). Но так как я хотела заниматься в первую очередь русским языком, мне прямая дорога туда (нигде больше не готовят по русскому языку, кроме отечественной филологии). Однако те, кто занимается именно изучением языка/языков, именуются лингвистами (или, например, русист/славист, если изучает русский язык/славянские языки). В этой области вообще напряженка с названиями, так что идем дальше.

Итак, получая образование физика, я грезила тем, что после учебы поступлю на вторую вышку по филологии. (Ну, там, заработаю многаденек, все дела.) Параллельно с этим, занималась научной работой по теме, никак не связанной ни с физикой, ни с лингвистикой. Заниматься научно-исследовательской работой мне понравилось, и я решила пойти туда на практику. И тогда родители начали сильно истерить. Долго уговаривали меня пойти на завод на практику, ведь там светит много денег и вообще. Не понимали, почему я отказываюсь от таких несметных богатств ради какой-то научной работы. Так они меня и не поняли и долго ещё обижались, пытались направить на путь истиный.

Так как свое будущее я уже мысленно связывала с лингвистикой, то идейно нынешней научной областью я не прониклась. Поэтому научрук бросал меня от темы к теме, а я не особо сопротивлялась. Как-то мы разговорились с одним преподавателем с моей кафедры, и он спросил, почему я постоянно меняю темы и чем вообще заниматься-то хочу? Ну а я по-честному ответила, что все это не мое, хочу лингвистом быть.

Он меня тогда очень поддержал (хотя не скажу, что прям одобрял мой выбор). Сказал, что нужно искать то, что интересно именно тебе, чтобы не кто-то тебе говорил, что делать, чтобы ты сам за себя решал. Мы даже хотели поискать какую-то тему на стыке лингвистики с математикой для научной работы, но наши научные интересы не совпали. Тем не менее, я очень ему благодарна, что он тогда поддержал меня и заставил поверить в себя и понять, что всего можно добиться, если захотеть.

По его совету я даже пошла на филологический факультет в поисках научного руководителя по какой-нибудь теме, связанной с математической лингвистикой. Так как я никого там не знала, то просто пришла к ним в деканат и сказала: «так и так, я тут с физики, но вот хочу заниматься математической лингвистикой.» Декан, конечно, офигел от такой наглости, но связал меня с преподавателем, который мог бы мне помочь.

Долго я мурыжила преподавателя, но тему, к сожалению, мы так и не нашли. Но я не отчаивалась! Чуть позже преподаватель с кафедры свел меня с таким же бешеным, как и я, преподавателем, который занимался текстами. В итоге я стала с ним работать.

Параллельно с этим у меня созрел коварный план как захватить мир попасть на филфак, не имея при этом денег и времени (всё-таки ещё 5 лет тратить как-то не особо хотелось). Так как у нас в стране сейчас двухступенчатая (или уже трехступенчатая о.О) система образования, я решила поступать в магистратуру! Да-да, с базовым образованием физика. А что? Подумаешь. Вообще никто не запрещает это делать при успешной сдаче вступительных испытаний и прохождении конкурса на поступление. Так что я твердо решила по окончании обучения сдать вступительные экзамены и поступить.

Диплом я писала по теме, связанной с текстами. Конечно, завкаф был не очень рад таким выкрутасам, но на нашей кафедре такое было не в первый раз. Одна девушка много лет до этого защищала работу в русле другой гуманитарной науки, также с применением математических методов. Так что у меня все было ещё более менее, диплом я защитила. Одновременно с дипломом пошла временно работать в магазин, так как денег надо было сразу и много (родители вообще были не рады моей самостоятельности и собственным решениям без согласования с ними, так что перестали меня поддерживать).

В конце концов мне улыбнулась удача: перед поступлением проводился конкурс научных работ, по которому я поступила без экзаменов и теперь вот изучаю русский язык и не только.

Знаете, что я хочу сказать обо всем этом: я безумно счастлива! Довольна, как слон! Я получаю огромное удовольствие от учебы. Это действительно то, чего я всегда хотела. Конечно, я ужасно жалею, что не поступила сюда сразу и не получила классическое филологическое образование. Но жалеть об этом бессмысленно, я это понимаю. Хочется наверстать то, что я упустила.

Мне хочется сказать всем родителям: пожалуйста, не решайте за своих детей! Учите их принимать решение самостоятельно, нести ответственность за свою жизнь, прислушиваться к себе и понимать себя. Советовать — это совсем не то же самое, что навязывать свое мнение. Ни один родитель не может знать ребенка лучше, чем он сам. Никто не знает, как лучше тебе, кроме тебя самого.

Вы можете называть меня идеалисткой, максималисткой, да и просто идиоткой. Но я уверена, что получу гораздо больше удовольствия от жизни, если буду заниматься тем, что нравится именно мне, что интересно именно мне, а не родителям/друзьям/родственникам и т.д. Вы только подумайте: вы проводите на работе большую часть своей жизни! Куда вы тратите свою жизнь в итоге?! Вы получаете радость от того, чем занимаетесь? Вы чувствуете удовлетворение своей жизнью? Я хочу радоваться жизни каждую минуту, поэтому выбрала такой путь и теперь довольна.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/opublikovan_proekt_latinskogo_alfavita_dlya_ukrainskogo_yazyika_5014108