Как написать идеальный хоррор: учимся у мастеров жанра

Как написать идеальный хоррор, даже если до этого вы не писали ничего сложнее эссе в старших классах? О, это очень просто. Надо лишь следовать советам классиков, вроде Кинга, Лавкрафта или Клайва Баркера. Читайте гайд Отвратительных мужиков, с помощью которого вы сможете набросать гениальный душераздирающий рассказ за одну бессонную ночь.

Чему нас может научить Говард Лавкрафт?

К черту условности, пусть любой бомж будет знатоком «Некрономикона»

Самая лучшая и самая недооцененная черта произведений Лавкрафта — это не атмосфера иррационального ужаса и не безжалостность холодной Вселенной, а восхитительная непосредственность Говарда. Великий автор плевать хотел на условности, особенно социальные.

Какой-нибудь вывалившийся из подворотни бомж может выдать нечто в духе: «Потаенная звезда Офир ниспустила свои лучи, пробуждая в наших мозгах отделы, дремавшие со времен создания нечестивых кодексов Хаммурапи. Хеттские теурги предрекали это еще во времена «Махабхараты». О, горе нам, не послушавшимся гностических советов Гермеса Трисмегиста!». И это не какой-то спившийся маг или философ, это просто Алкаш Который Все Знает. Почему? Потому что Лавкрафту захотелось ввести вас в курс дела без всяких там прелюдий. И это великолепно и смешно одновременно.

Чему нас может научить Клайв Баркер?

Суйте везде побольше гениталий

Клайва Баркера, автора «Восставшего из Ада» и «Книг Крови», называют Лавкрафтом нашего времени. Понятное дело, имеется в виду уровень влияния и мастерства, но сложно найти двух более непохожих друг на друга создателей хорроров. Говард никогда не касался сексуальных тем и вообще обходил плотское стороной. Баркер обожает вставлять в ужасы грязный секс и гениталии. Лавкрафт сторонился наркотиков, Баркер не слезал с них, кажется, никогда.

Типичная история в духе Клайва: главный герой убегает от омерзительной дьявольской твари и прячется от нее за стеной. Тварь, конечно же, находит героя: сначала из-за угла показывается ее слюнявая морда, а затем (внезапно!) ее огромный эрегированный фаллос. Теперь мы в еще большем замешательстве и напряжении: то есть быть сожранным мерзким монстром — это еще не самое худшее?

Чему нас может научить Адам Нэвилл?

Лепите героев с ваших друзей. И добавляйте хэви-метал!

Адам Нэвилл, автор «Ритуала» (по нему сняли неплохой фильм) — современный мастер ужаса. И у него нередко прослеживается забавная схема: для того, чтобы читатели больше сопереживали героям, он, судя по всему, пишет их с собственных друзей. Дружба мужиков за 30, которая проходит проверку потусторонним ужасом — это забавный и очень действенный фон для погружения. Еще Нэвилл, случается, вводит в повествование металюг и вообще упоминание метала как жанра. Просто потому что любит его.

Хотите сделать хоррор-рассказ в духе Адама Нэвилла? Берите за основу ваших друзей, опишите их эгоистичными болванами (когда-нибудь они это оценят, но не сразу) и столкните с неведомой хтонью и культистами. Добавьте немного хэви-метала. Все первые беседы между главными героями должны проходить в пабе за пинтами пива. Основа для произведения готова!

Чему нас может научить Дэн Симмонс?

Пусть все герои будут полярниками, альпинистами или хотя бы океанографами

Дэн Симмонс — маститый фантаст, автор величественного «Гипериона». Однако с выходом сериала «Террор» по его одноименной книге его теперь больше знают как автора душераздирающих и при этом умно́ написанных хорроров.

Чтобы писать как Симмонс, возьмите у него на вооружение самое главное правило: пусть главные герои будут прославленными полярниками (как в том же «Терроре») или альпинистами (как в «Мерзости»). Киньте их в практически невыносимые условия, когда сама природа пытается перемолоть человека своими ледяными челюстями. А потом, когда напряжение и так почти на пределе, добавьте неведомую ужасающую тварь, которая начинает преследовать героев.

Чтобы было забавнее, первую треть книги долго и усердно описывайте жизнь, нравы, снаряжение, тактику выживания и исследовательские амбиции персонажей. А как только читатель захочет забросить книгу («так, ё-моё, я же хоррор купил, верните мне деньги!»), вверните ада. Главный секрет — не опаздывать с вворачиванием, а то все будут вспоминать ваше произведение словами: «А, да книга про океанографов. Забросил ее на описании самодельного весла из моха на 200-й странице».

Чему нас может научить Эдгар Аллан По?

Покажите читателю, кто тут самый умный

Эдгар Аллан По, конечно, был гением. Его отличал невероятный талант и поэтическая сила. Но гением он был чудовищно увлекающимся. Иногда возникает ощущение, что писал он, совершенно позабыв про читателя. Особенно это видно по его хоррор-рассказам. Часть из них выглядит как ваш типичный сон с похмелья: все сумбурно и жутко; кто-то, кажется, умер (а может и нет). В конце оказывается, что главный герой сошел с ума (или нет). В середине рассказ взрывается заметкой, которую вообще, кажется, писали не для вас:

«Заключение a posteriori должно было бы указать френологии, как на одно из прирожденных и первичных начал человеческих действий, на нечто парадоксальное, что мы можем назвать извращенностью, за недостатком наименования более определительного. В том смысле, как я его понимаю, это, в действительности, mobile, лишенное мотива, мотив не мотивированный. Повинуясь его подсказываниям, мы поступаем без постижимой цели; или, если это представляется противоречием в терминах, мы можем изменить теорему и сказать следующим образом: повинуясь его подсказываниям, мы поступаем так, а не иначе, именно потому, что рассудок не велит нам этого делать».

— Это, кстати, реальный отрывок из рассказа «Демон извращенности».

В итоге вы ничего не понимаете и ложитесь на бок, чтобы унять начавшуюся мигрень: «Эдгар, ну за что?». В этом весь гений По.

Чему нас может научить Mark Z. Danielewski?

Ужасайте всех своим постмодернизмом

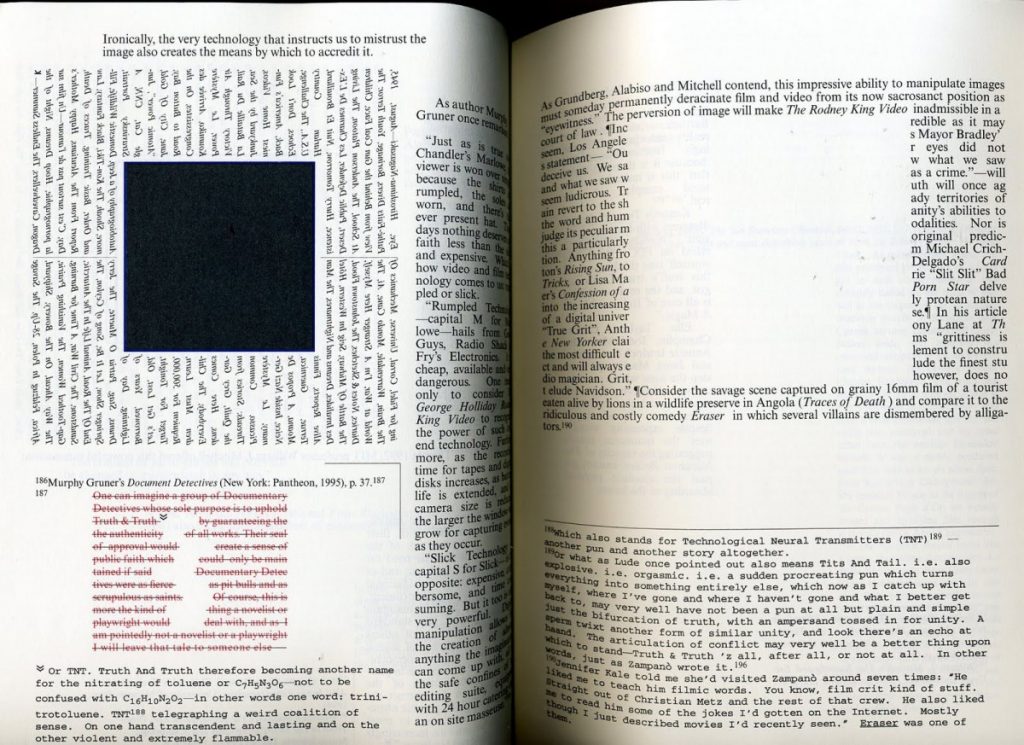

Марк Данилевский — автор книги «Дом листьев», обласканной богемной публикой, злоупотреблящей психоделиками. Формально это хоррор, но на деле — извращенная ультра-постмодернистская игра, от которой даже Славой Жижек подавился бы кокаином.

Для начала берете избитый сюжет. Например, про семью, которая переехала в Жуткий Дом, Где что-то Не в Порядке. Потом добавляете сюжет в сюжете: пусть это будет книга (а лучше монография!) слепого автора, который делает ее на основе документалки, которая снята по книге мемуаров агротехника из Теннеси. А главный герой получает этот текст по пейджеру. Затем угорите по верстке: пусть все гласные будут цветными, а согласные — зачеркнуты, и все это будет написано вертикально: сверху вниз.

Отлично, половина работы сделана! Теперь вставьте в книгу 90 фейковых интервью. Пускай о смерти главного героя мы узнаем из слов Джонни Деппа на шоу Леттермана. Середину истории просто вырываем, нарочито оставив обрывки страниц. Вместо концовки небрежно набросайте формулу рассчета упругости бетона. Вот и все. Вы гениальны! Вы только что создали лучший хоррор XXI века. И я даже почти не утрирую, «Дом Листьев» — вот примерно такая книга.

Чему нас может научить Стивен Кинг?

Пусть весь ужас происходит в одном городке. С одними и теми же персонажами

Король ужасов Стивен Кинг известен не только своей феноменальной работоспособностью, но и тем, что старается не заморачиваться по поводу поисков места действия для своего очередного романа.

Обычно весь ужас происходит в Дерри, в Касл-Роке, либо в штате Мэн, где эти выдуманные городки расположены. Если представить себе все то, что когда-либо происходило в этом филиале Ада на Земле, невольно задашься вопросом: какого черта там еще хоть кто-то живет. На этой территории в разное время бесновались злобные клоуны, маньяки, инопланетяне, путешественники во времени, сумасшедшие и прочие негодяи. Однако для фанатов Кинга это все еще одно из самых крутых и любимых мест, куда хочется возвращаться снова и снова.

Точно также Кинг не любит заморачиваться с персонажами. Нет, в книгах они чаще всего не повторяются, но у большинства из них уж очень схожие типажи. Писатель в творческих муках, алкоголик в завязке, религиозный мракобес, дуболомные гопники и прочее, и прочее. Каждого из них Кинг довольно подробно расписывает, поэтому в книгах они не кажутся такими уж клишированными. А вот в экранизациях отсутствие внутренних монологов и долгих описаний зачастую дает о себе знать — в них персонажи чаще всего выглядят, словно их придумал ленивый школьник, а не всемирно признанный Король ужасов.

Источник статьи: http://disgustingmen.com/reading/writing-horror-stories/

Как написать хорошую книгу ужасов.

Если вы считаете, что написав в своей книге: «Существо, ни на что не похожее», «Ранее ему (ей) не приходилось видеть ничего подобного. », «Его мозг был не в состоянии описать того, что он увидел», и преспокойно продолжать описание действия, считая, что читатель и сам все поймет, то вы глубоко ошибаетесь.

Читатель не то, что не собирается ничего понимать. Он просто обидеться на подобное неуважение к нему с вашей стороны, и навсегда отнесет вашу книгу к категории «плохо написанных», чтобы больше не брать ее в руку. Мало того – читатель – существо мстительное. Именно из-за своей мстительности он расскажет о вас нехорошем всем своим друзьям, да еще в своем блоге (а сейчас блоги есть у всех) расскажет все то негативное, что о вас думает.

Потому не облегчайте себе работу и не перескакивайте через описание. Но и не спешите давать его. Подайте описание страха как одно из главных блюд пяти или шести глав. И сделайте это так:

1. Сперва полностью расслабьте читателя, создав у него впечатление, что по-настоящему страшно ему не будет.

2. Потом начинайте медленно окружать его туманом неведомого ужаса. Медленно, но не совсем медленно. Следите за тем, чтобы к концу следующих 10-ти страниц волосы на затылке у вашего читателя вставали на пол миллиметра выше. Это и будет самой отличной скоростью для нагнетания.

3. Начните показывать ему результаты деяния ужаса – разрытые могилы, обглоданные трупы, убитых собак.

4. Заставьте героев услышать ужас – вой, скрип, шаги, стук в окно.

5. После этого максимально приблизьте ужас к героям (а значит и к читателям) – трещины в стене, открывшиеся порталы, зовущие голоса.

6. Позвольте героям сбежать.

7. Но ненадолго и недалеко.

9. И только теперь показывается им во всей красе.

А так как этот ужас неведомый, ранее невиданный нами, то тут вы, как автор, должны взять паузу, и придумать такой кошмар, от которого вам самому станет страшно.

Это и есть главная формула страшного:

ПИШИТЕ ТАК, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО СТРАШНО ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД. ЧТОБЫ У ВАС У САМОГО ВОЛОСЫ ВСТАВАЛИ ДЫБОМ И ТРЯСЛИСЬ РУКИ.

Найдены возможные дубликаты

Ага, Лавкрафту расскажи, какой это зашквар для писателя — писать про неописуемое.

Так вот по какому шаблону создаётся 90% паршивых произведений в жанре «ужасы»!

Минутка маленького имхо: в хороших ужасах имеют место быть:

1) Вина героя. Можно долго говорить, что «если плохие вещи случаются с хорошими людьми, то так страшнее», но ужасы — это не способ заставить читателя бояться реальной жизни. Ужасы — это способ заставить читателя пережить душевный катарсис, дабы он потом отложил книгу и выдохнул: «Как Славно, что все мои проблемы — мелочь по сравнению с тем, что ждало героев».

Ужасы — это способ читателя преодолеть свои страхи реального через фантастическое. Поэтому не бойтесь добавить немного справедливости в сюжет.

И помните, что иногда.. Только иногда.. С хорошими людьми просто случаются плохие вещи.

2) Верно выверенный момент главного испуга. «Что за хрень ты написал?» — справедливо спросите вы. Отвечаю: читатель не может бояться долго. Ужас должен быть сконцентрирован в одном предложении, в одной фразе. Яркий классический пример: «Вий» Гоголя. «Она подняла голову» — фраза, которая подводит черту, разделяя нормальное и фантастическое. Именно в этот момент читатель испытывает шок и ужас.

Я специально опустил моменты, связанные с нагнетанием, атмосферой и прочим — хотя бы потому, что они могут быть как краеугольным камнем вашего повествования, так и практически отсутствовать, если вы с первых строк бьёте читателя по голове тяжёлым предметом и помещаете в дискомфортную ситуацию.

И самое главное: ужасы — это всегда история, а уже только потом моменты, из-за которых вы не гасите ночью свет.

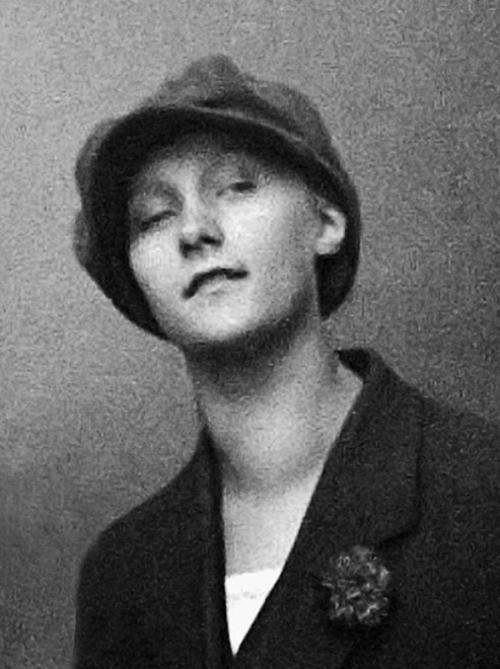

Юбилей Агаты Кристи

Сегодня, 15 сентября, 130 лет со дня рождения знаменитой английской писательницы Агаты Кристи. Она один из самых известных в мире авторов детективной прозы, а ее книги читают так много, что тиражи уступают только Библии и Шекспиру.

Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества, а также — самыми переводимым (7236 переводов). Она опубликовала более 60 детективных романов, 6 психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт или Вестмакотт) и 19 сборников рассказов. В театрах Лондона были поставлены 16 её пьес.

Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира.

Более шестидесяти романов, два миллиарда копий, проданных по всему миру, и жизнь, похожая на приключенческий фильм. Судьба писательницы, чье имя знает, пожалуй, каждый, по насыщенности могла потягаться с любым из ее детективов: интрижки неверных мужей, непростые отношения с взбалмошной матерью, странные увлечения, например, неподдельный интерес к ядам.

Она стеснялась своей профессии

Даже издав добрую дюжину книг, в официальных документах в графе «род деятельности» Агата Кристи упорно указывала «домохозяйка». Более того, у писательницы, чьими романами до сегодняшних дней зачитывается весь мир, не было ни отдельного кабинета, ни письменного стола.

Такой аскетизм сама Кристи объясняла неловкостью: свое творчество она называла не более, чем хобби, считая писательство чем-то несерьезным. Работала она урывками, в перерывах между домашними делами, устраиваясь то за кухонным столом, то в спальне. Впрочем, на страсть писательницы к работе с текстом это никак не влияло — если ей всё-таки удавалось уединиться, то она, по собственным словам, «забывала обо всем на свете».

Мать запрещала Агате читать

Как правило, родители мечтают о том, чтобы их чадо вместо бесцельного шатания по дому или за его пределами проводило как можно больше времени за чтением. В жизни маленькой Агаты все было наоборот: ее мать Кларисса Бемер страдала легкой формой нервного расстройства, да к тому же, будучи человеком увлекающимся, буквально бредила Викторианской эпохой.

По ее мнению, настоящая леди тех лет обязана была играть на одном музыкальном инструменте (а лучше на нескольких), регулярно брать уроки вокала и уметь танцевать, а вот читать ей было совершенно ни к чему. Более того, этот навык Кларисса считала даже вредным и не планировала знакомить дочь с литературой до восьми лет. Будущая королева детектива, впрочем, была иного мнения и научилась читать сама уже в четыре года.

Кристи страдала необычным расстройством психики

Если с чтением у писательницы все было прекрасно, то с письмом дела обстояли гораздо хуже. Всю жизнь Кристи страдала дисграфией — нарушением психических функций, из-за которого ей не удавалось расставлять буквы в словах в правильном порядке. Впрочем, это не мешало ей придумывать потрясающие сюжеты и печатать их на машинке. В случае, если последней не оказывалось под рукой, Агата надиктовывала текст кому-то из своего окружения.

К слову, заболевание создательницы Эркюля Пуаро и мисс Марпл отнюдь не генетическое, как можно было бы подумать. Специалисты в области медицины уверены, что дисграфией, как правило, страдают люди, пережившие серьезное эмоциональное потрясение в детстве. А если вспомнить странные привычки матери Агаты и добавить к этому внезапную смерть горячо любимого отца, то все становится на свои места.

Предсказала актрисе Джоан Хиксон, что та сыграет мисс Марпл

Знаменитая старушка-сыщица по популярности может потягаться с Эркюлем Пуаро. Впрочем, оба персонажа Кристи так непохожи друг на друга, что сравнивать их совершенно бессмысленно. В экранизациях детективных историй, где самые жуткие преступления раскрывает миловидная пенсионерка, снимались разные актрисы. Каждая была по своему хороша, но вот только одна из них, Джоан Хиксон, удостоилась личной похвалы от Агаты Кристи. авансом.

В далеком 1946 году писательница волей случая оказалась на бродвейской постановке и была буквально очарована исполнительницей главной роли, юной Хиксон. Кристи дождалась будущую звезду после спектакля и рассыпалась в благодарностях. Кроме того, она была убеждена, что только Джоан в будущем сможет исполнить роль мисс Марпл.

Актриса, впрочем, обиделась на поклонницу: Хиксон была молода, хороша собой и совершенно не собиралась играть никаких старушек.

Кто бы мог подумать, что через 38 лет, имея в своем послужном списке более 100 киноролей, комедийная киноактриса не только снимется в экранизации Кристи, но и будет признана лучшей мисс Марпл ХХ века.

Инсценировала собственное похищение (или нет?)

В конце 1926 года Агата Кристи бесследно исчезла. Пропажа писательницы удивительным образом совпала с просьбой ее супруга Арчибальда Кристи о разводе. В день «Х» Агата уложила спать маленькую дочь, затем села за руль автомобиля и умчалась в неизвестном направлении, а уже через несколько дней машина с личными вещами женщины была найдена на берегу реки.

На поиски литератора бросилась буквально вся страна: британские газеты пестрили заголовками о возможном похищении или даже убийстве, полиция вызывала на допрос мужа Кристи вместе с его любовницей — само собой, в первую очередь подозрение пало именно на эту парочку. Впрочем, уже одиннадцать дней спустя Агата нашлась живой и совершенно здоровой (последнее подтвердила медицинская экспертиза). Что же случилось на самом деле и какие цели преследовала романистка, выяснить так и не удалось. Хотя сплетники утверждали, что таким образом Кристи планировала подставить неверного мужа.

Необычное увлечение появилось у писательницы еще в период Первой мировой войны, куда та отправилась медсестрой-добровольцем. «Дайте мне вместо игрушки симпатичный смертельно опасный пузырек, и я буду счастлива», — говорила Кристи. И в этом утверждении не было ни намека на шутку, в токсичных веществах она действительно разбиралась лучше многих специалистов. Подтверждением тому служит настоящее изобилие способов избавиться от неугодного человека в романах Кристи: в общей сложности ее персонажи были отравлены 83 раза, и всякий случай был не похож на предыдущий!

Кроме того, когда-то совсем юная Агата собиралась стать фармацевтом, однако вместо профессии приобрела неискоренимую фобию — совершить ошибку в приготовлении того или иного снадобья и получить смертельный яд вместо лекарства. К счастью, ее опасения так и не сбылись, а вот отличное знание разного рода ядовитых веществ очень пригодилось в писательской карьере.

Эркюль Пуаро был списан с реального человека

Пожалуй, самый известный персонаж «королевы детектива», обаяние которого не может оставить равнодушным даже самого скептически настроенного читателя, имел реальный прототип. Еще в середине 1910-х годов Кристи увидела на автобусной станции забавного бельгийца, чье лицо украшали роскошные усы. Мужчина, судя по всему, был странноват — жесты, мимика и даже редкие реплики выдавали в нем человека с причудами, но не лишенного при том острого ума. Образ случайного прохожего так вдохновил романистку, что она сделала его главным героем целой серии книг.

Впрочем, он быстро ей наскучил, а впоследствии и вовсе стал вызывать раздражение. Более того, спустя много лет писательница, не смущаясь, называла своего персонажа «отвратительным, напыщенным, утомительным, эгоцентричным маленьким лицемером» и «жирным уродом». Кристи не раз жаловалась на то, что при всей нелюбви никак не может расстаться с несносным чудаком-детективом. Виной тому была популярность Пуаро, которой тот пользовался у читателей.

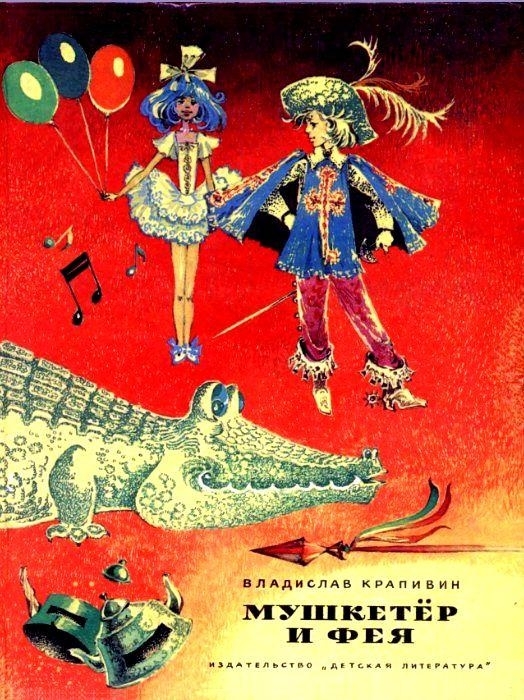

Сегодня умер Владислав Крапивин

Сегодня утром не стало знаменитого детского писателя Владислава Крапивина. Он умер в больнице на 82-ом году жизни. По предварительным данным у него остановилось сердце. Последнее время Владислав Петрович сильно болел. В ночь на 10 августа его увезли на скорой в Областную больницу Екатеринбурга.

Только часть его произведений на которых многие выросли:

Белый щенок ищет хозяина. Повесть (1962)

Палочки для Васькиного барабана. Маленькая повесть (1963)

Звёзды под дождём. Повесть (1964)

Оруженосец Кашка. Повесть (1965)

Та сторона, где ветер. Повесть (1964—1966)

Часть первая. Август — месяц ветров (1964)

Часть вторая. Люди с фрегата «Африка» (1966)

Валькины друзья и паруса. Повесть (1966)

Лерка. (в журнальном варианте: «Озерный царь»). Повесть (1968)

Тень Каравеллы. Повесть (1968—1970)

Часть первая. Тень Каравеллы (1968)

Часть вторая. По колено в траве (1970)

Мальчик со шпагой. Роман (1972—1974)

Часть первая. Всадники на станции Роса (1972)

Часть вторая. Звездный час Серёжи Каховского (1973)

Часть третья. Флаг-капитаны (1974)

Бронзовый мальчик. Роман (1992)

Рыжее знамя упрямства. Роман (2005)

Алые перья стрел. Трилогия. В соавторстве с С. П. Крапивиным (1971—1975)

Каникулы Вершинина-младшего. Повесть

Колыбельная для брата. Повесть (1978)

Трое с площади Карронад. Повесть (1979)

Журавлёнок и молнии. Роман (1981)

Сказки Севки Глущенко. Повесть (1982)

Мушкетёр и фея и другие истории из жизни Джонни Воробьёва. Цикл повестей (1969—1985)

Бегство рогатых викингов (1969)

Острова и капитаны. Роман (1984—1987)

Книга первая. Хронометр (Остров Святой Елены)

Книга вторая. Граната (Остров капитана Гая)

Книга третья. Наследники (Путь в архипелаге)

Синий город на Садовой. Роман (1991)

Бабушкин внук и его братья. Роман (1996)

«Тридцать три — нос утри…». Повесть (1997)

Рассекающий пенные гребни. Повесть (1998)

Дело о ртутной бомбе. Повесть (1999)

Давно закончилась осада… Роман (2000)

Семь фунтов брамсельного ветра. Роман (2000—2003)

Битанго. Истории о друзьях и о себе (1979—2000)

Книга первая. Шестая Бастионная. Рассказы и повести об улицах детства

Сентябрьское утро. Рассказ (1979—1982), включает ранее написанный рассказ «Флаг отхода»

Далеко-далеко от моря… Рассказ (1984)

Бастионы и форты. Рассказ (1985)

Стрела от детского арбалета. Рассказ (1978—1982)

Путешествие по старым тетрадям. Рассказ (1984), включает ранее написанный рассказ «Мальчик и солнце»

Остров Привидения. Рассказ (1981)

Вечерние игры. Рассказ (1983)

Мокрые цветы. Маленькая повесть (1984—1985)

Сандалик, или Путь к Девятому бастиону. Повесть (1984)

Книга вторая. Золотое колечко на границе тьмы.

«Пошёл, все наверх. » Повесть (1992)

Клад на Смоленской улице. Повесть (1994)

Мой друг Форик… Повесть (1995)

Босиком по Африке. Повесть (1993)

Золотое колечко на границе тьмы. Повесть (1994)

Однажды играли… Повесть (1998)

Под созвездием Ориона. Повесть (1999)

След ребячьей сандалии. Повесть (2000)

Белые башни Города. Рассказ (2001)

Ржавчина от старых якорей. Повесть (2002)

Трое в «копейке», не считая зайца Митьки. Повесть. В соавторстве с С. Аксененко и А. Керданом (2001)

Непроливашка. Повесть (2002)

Стеклянные тайны Симки Зуйка (другое название: Воздух той давней ночи). Роман (2005)

Трофейная банка, разбитая на дуэли. Роман (2007)

Стальной волосок. Трилогия

Бриг «Артемида»[35]. Роман (2008)

Бабочка на штанге. Роман (2009)

Прыгалка. Повесть (2010; издан в журнале «Путеводная звезда». Книжная публикация: Бабочка на Штанге. М.: Эксмо, 2010 г.)

Рогатая сага. Повесть о съёмках фильма «Бегство рогатых викингов» (2011; издана в журнале «Тюменский курьер»)

Мраморный кролик. Повесть (2011; издана в журнале «Путеводная звезда»)

Пироскаф «Дед Мазай». Роман (2011; издан в журнале «Путеводная звезда»)

Переулок Капитана Лухманова. Роман (2013)

Фантастические романы и повести

Страна Синей Чайки. Повесть из цикла «Восьмая звезда» (1957)

Я иду встречать брата. Маленькая повесть (1961)

В ночь большого прилива. Трилогия

Далекие горнисты. Рассказ (1969);

В ночь большого прилива. Повесть (1977);

Вечный жемчуг. Повесть (1977)

Голубятня на жёлтой поляне. Роман-трилогия (1983—1985)

Книга первая. Голубятня в Орехове.

Книга вторая. Праздник лета в Старогорске.

Книга третья. Мальчик и ящерка.

Оранжевый портрет с крапинками. Повесть (1985)

В глубине Великого Кристалла. Повести (1988—1991)

Застава на Якорном Поле (1989)

Белый шарик матроса Вильсона (1989)

Сказки о рыбаках и рыбках (другое название: «Лунная рыбка») (1991)

Помоги мне в пути. (Кораблики). Роман (1993)

Самолёт по имени Серёжка. Повесть (1994)

Взрыв Генерального штаба. Повесть (1996)

Мальчик девочку искал… Повесть (2000)

Синий треугольник. Почти фантастическая повесть (2001)

Колесо Перепелкина. Повесть (2001)

Стража Лопухастых островов. Роман-сказка (2002)

Нарисованные герои. «Лоскутная» повесть (2003)

Прохождение Венеры по диску солнца. Роман (2004)

Топот шахматных лошадок. Роман (2005)

Ампула Грина. Повесть (2007)

Бабочка на штанге. Повесть (2009)

Пироскаф «Дед Мазай». Роман-сказка (2011)

Как автору самиздата записать аудиокнигу?

На самом деле вариантов не так уж много.

1. Озвучить книгу самостоятельно. Но тогда не удастся разместить её ни на ЛитРесе, ни на Storytel (по крайней мере я не знаю вариантов, как их туда добавить). Да и качество вряд ли получится хорошим. Всё-таки озвучивать книгу должен профессионал.

2. Озвучить книгу в сервисе ЛитРес.Чтец. Тут есть нюансы.

Чтецы в этом сервисе работают с базой книг, предоставляемой самим ЛитРесом. Чтобы в эту базу попасть, нужно публиковаться не через сервис ЛитРес.Самиздат, а заключить прямой договор с ЛитРесом. Но, увы, договора заключаются далеко не со всеми авторами, а только с теми, которые представляют для ЛитРеса коммерческий интерес.

3. Заказать озвучку аудио издательству. Стоить это будет порядка 100 тыс. рублей (возможно, найдутся издатели или чтецы, которые возьмут дешевле. Мне дважды называли такую цену). На выходе вы получите готовую аудиокнигу, которую опять же (см. пункт 1) не получится опубликоваться ни на ЛитРесе, ни на Storytel, но зато можно похвастаться друзьям или подарить маме.

4. Заключить с аудио издательством договор. Тогда они берут на себя и озвучку и распространение, автор же получает роялти и вкладывается (или не вкладывается, тут уж автору решать) в рекламу.

Мне потребовалось пять лет, чтобы добиться четвертого варианта. Вот как это произошло.

Началось всё в декабре, когда я поехала на финал премии «Русские рифмы, русское слово» (мой роман «Эффект Врат» прошёл в финал). Та поездка стала особенной, ведь я поставила себе цель непременно найти издателя для (ещё на тот момент недописанной) «Барселоны под звуки смерти».

Но как на этого издателя выйти? Увы, они не так открыты к авторам самиздата, как хотелось бы. Ответом стала книжная ярмарка, куда организаторы премии пригласили всех участников. Куча издательств на одной площадке, нужно только рассказать им о моей книге. Задача понятна, и мы с мужем взялись за то, что хорошо умеем — за рекламу.

Сделали буклеты, в которых описали всю важную информацию о моём романе. Распечатали и полетели в столицу.

Вот как выглядели буклеты.

Наверное, каждый, кто проходил собеседование, знает, как сложно себя продавать. Так вот, продавать своё творчество ещё сложнее. Если бы не муж, я бы сдалась после первого взгляда аля «фи» в свою сторону.

Невероятно стремно просить встречи с редактором, а потом мямлить «я автор четырёх детективов, пишу о путешествиях и бизнесе, вот вам буклетик». На тебя смотрят, как на коммивояжера, втюхивающего бады. Хотя ты просто ищешь возможности донести своё творчество до читателя. К сожалению, без посредника в лице издателя круг аудитории, до которой можно достучаться, очень ограничен.

Через час личного позора на моих щеках уже можно было жарить картошку. «Это бесполезно», — хныкала я. «Не сдавайся», — настаивал муж, подводя меня к очередному стенду. Как хорошо, что стенд этот принадлежал издательству «Вимбо».

Я узнала, что все мои любимые аудиокниги озвучивали они. Что тексты для них читает Константин Хабенский, Ефим Шифрин, Владимир Левашев, Алексей Багдасаров и ещё многие известные актёры, в числе которых волшебная Марина Лисовец.

«Вимбо» озвучивают романы Дины Рубиной, Мишеля Бюсси, Сергея Довлатова. Вы знаете их по «Клубу любителей книг и пирогов из картофельных очистков», по «Краткой истории человечества».

«Прислуга», «Одноэтажная Америка», «Вторая жизнь Уве» — всё это тоже их аудиокниги.

В общем, вы представляете, как я хотела в это издательство попасть. И самое главное — их стенд стал единственным местом на книжной ярмарке, где со мной пообщались с уважением. Никаких презрительных взглядов и «напишите нам на общую почту». Нет, мне дали визитку, попросили прислать рукопись и пообещали её рассмотреть.

Закончив «Барселону», я почти сразу отправила её в «Вимбо». А потом электронная версия вышла в хиты на ЛитРесе, и мне прислали предложение от ещё одного аудио издательства. Но я мечтала об аудиокниге высшего класса, поэтому с лёгкой тревогой выпустила из ладони синицу и по-прежнему смотрела на заветного журавля, парящего далеко в небе. И вот однажды журавль ко мне прилетел — «Вимбо» прислали договор на издание аудиокниги.

Потом случилась самоизоляция, поэтому проект отложили, но когда жизнь более-менее вошла в колею, «Барселона» обрела долгожданный голос. Читает книгу Марина Лисовец, вы слышали её, когда смотрели фильмы: «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», «Неуправляемый», «Развод по-французски», «Суперсемейка».

Она озвучивала аудиокниги «Облачный атлас», «Прислуга», «Большая маленькая ложь», «Королек – птичка певчая» и многие другие.

И вот теперь Марина озвучила и мою «Барселону».

Невероятное чувство — слышать свой текст. Впереди ещё много работы, но я счастлива, что есть прогресс. Так что, коллеги, не сдавайтесь! Прорвемся!

Какие литературные приемы использовал А. Сапковский в «Ведьмаке»?

«Незнакомец не был стар, но волосы у него были почти совершенно белыми. Под плащом он носил потертую кожаную куртку со шнуровкой у горла и на рукавах. Когда сбросил плащ, стало видно, что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом не было, в Вызиме почти все ходили с оружием, правда, никто не носил меч на спине, словно лук или колчан»

История Геральта из Ривии оставила неизгладимый след в мировом фэнтези. Сага о ведьмаке дерзко разбила типичную для жанра дуалистическую концепцию Добра и Зла, вывернула наизнанку привычные всему человечеству истории и завоевала сердца миллионов читателей. Сапковский оттолкнул в сторону фэнтезийные клише и использовал в книге приемы, которые заставляют фанатов вновь и вновь перечитывать «Ведьмака». Что же это за приемы, и как они помогли автору создать бессмертный и любимый миллионами мир, по которому делают игры и снимают сериалы?

1. Прием «текст в тексте» или реминисценция

Если коротко, реминисценция в литературе — неявная отсылка в произведении, рассчитанная на узнавание читателем образов и сюжетов других авторов. Сапковский воплотил ее в «Ведьмаке» с помощью приема «текста в тексте» — органично вплетая всемирно известные сказки, мифы и поверья в свою история. В «Последнем желании» новелла о дочери принцессы Адды перекликается с чешской сказкой о справедливом Богумиле, который три ночи ночевал в склепе, чтобы снять заклятие с черной принцессы.

«Геральт потер лоб: «Я подтверждаю, государь, что чары можно снять. И, если не ошибаюсь, действительно проведя ночь во дворце. Если третьи петухи застанут упырицу вне гробницы, то снимут колдовство»

В рассказе «Меньшее зло» Геральт с иронией упоминает крылатую цитату из «Белоснежки».

«Итак, история началась в Крейдене, маленьком северном княжестве. Женой Фредефалька, княжившего в Крейдене, была Аридея, умная, образованная женщина. . Вероятно по наследству ей достался довольно редкий и могущественный артефакт, Зеркало Нехалены. . Аридея довольно часто обращалась к зеркалу.

— С обычным, как я думаю, вопросом, — прервал Геральт, — «Кто на свете всех милее?»

А чародей Стригобор, рассказывая о мутировавших девушках, как бы между прочим упоминает историю, созвучную со сказкой «Рапунцель»

«Фиалка, дочь Эвермира, сбежала из башни, воспользовавшись шнурком, сплетенным из косичек, и давно терроризирует Северный Вельгад»

Особенно ярко прослеживается реминисценция в новелле «Немного жертвенности», которая повествует о князе, влюбленном в сирену. Только если в оригинале Русалочка по своей воле пожертвовала голос, чтобы быть рядом с принцем, то у Сапковского князю приходится уговаривать сирену обменять хвост на ноги, и ирония ситуации блестяще отображает весь стиль реминисценции автора.

Вплетая сказки и мифы в «Ведьмака», Сапковский снимает с них романтический лоск и эфемерность, делает их более приземленными и оттого — более реальными. От них остается лишь сердцевина, зеркально отражающая величие бессмертных идеалов людской души. Новеллы Сапковского позволяют увидеть истинные мотивы людей, обычно спрятанные под шутливо-романтическим повествованием сказок. Перечитывая их, каждый раз находишь новую деталь, что эхом отзывается в сердце и вызывает смутную улыбку.

Успех «Ведьмака» среди читателей во многом заслужен благодаря уникальности мира, в который Сапковский погружает читателя. Используя традиционных для фэнтези существ вроде эльфов, гномов, драконов и вампиров, он отступает от «Толкиенистских» канонов. Эльфы и краснолюды, так часто презирающие друг-друга в каноничном фэнтези, оказываются в «Ведьмаке» по одну сторону баррикад — их клеймлят прозвищем «нелюди», преследуют и истребляют. Сапковский максимально уравнял расы в книге, показывая что ненависть и любовь одинаково присуща всем живым существам, не разделяя их на «добрых» и «злых».

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные уникальные существа, выдуманные Сапковским. Допплеры, бруксы, сколопендроморфы и прочие существа прописаны так детально и продумано, что их существование в реальной мифологии не вызывает сомнений. И действительно, многие из описанных автором существ упоминаются в сказках и легендах различных народов мира.

«Из—под бури спутанных черных волос на него глядели огромные, горящие, широко раскрытые антрацитовые глаза. . Из—за белых губ сверкнули острые клыки. Брукса подпрыгнула, выгнула спину, словно леопард, и взвизгнула. Звуковая волна тараном ударила в ведьмака, сбивая дыхание, ломая ребра, иглами боли вонзаясь в уши и мозг. . На спине дельфина, в каменном кругу высохшего фонтана, там, где только что сидела изящная девушка в белом платье, расплющилось искрящееся тело огромного черного нетопыря, разевающего продолговатую узкую пасть, заполненную рядами иглоподобных снежно—белых зубов»

3. Аналогии с реальными историческими событиями

Причина, по которой многие вновь и вновь возвращаются к книгам о Ведьмаке — универсальность многих сюжетных линий, позволяющая каждый раз находить новые аналогии в реальной мировой истории. Нильфгаард сравнивают с Францией времен правления Наполеона, Северные Королевства — с европейскими монархиями, что привержены старому укладу.

Сам Сапковский относит нильфгаардцев скорее к Риму времен Августовского мира, а Север представляет в качестве британцев, о чем он рассказал в одном из интервью. Среди героев его книг ищут средневековых королей, государства мира «Ведьмака» пытаются сравнить с реально существовавшими странами, что вызывает бесконечные споры.

Помимо этого, фанаты продолжают вести дискуссии о принадлежности мира «Ведьмака» к одной из древних культур. Одни заявляют, что он исконно славянский, другие — что кельтский, третьи же отрицают все вышесказанное. И это лишний раз говорит о том, как многогранно произведение Сапковского. Он сумел так построить сюжет, что все до единого персонажи реалистичны порой до тошноты, и это позволяет строить параллели с реальными людьми.

«— Люди, — Геральт повернул голову, — любят выдумывать страшилищ и страхи. Тогда сами себе они кажутся не столь уродливыми и ужасными. Напиваясь до белой горячки, обманывая, воруя, исхлестывая жен вожжами, моря голодом старую бабку, четвертуя топорами пойманную в курятнике лису или осыпая стрелами последнего оставшегося на свете единорога, они любят думать, что ужаснее и безобразнее их все-таки привидение, которое ходит на заре по хатам. Тогда у них легчает на душе. И им проще жить»

Все вышеперечисленные достоинства «Ведьмака» не дали бы такого сногсшибательного эффекта, если бы Сапковский не заложил в свое произведение несколько глубоких смыслов, которые извечно терзают весь род человеческий.

В книге Геральт регулярно попадает в ситуации, где он оказывается меж двух зол, и, как говорится в пословице, ему приходится выбирать из них меньшее. Ведьмак, будучи человеком упрямым, пытается уходить от выбора и ответственности, но они настигают его раз за разом.

«Существуют просто Зло и Большое Зло, а за ними обоими в тени прячется Очень Большое Зло. Очень Большое Зло, Геральт, это такое, которого ты и представить себе не можешь, даже если думаешь, будто уже ничто не в состоянии тебя удивить. И знаешь, Геральт, порой бывает так, что Очень Большое Зло схватит тебя за горло и скажет: «Выбирай, братец, либо я, либо то, которое чуточку поменьше

Меньшее Зло существует, но мы не в состоянии выбирать его сами. Лишь Очень Большое Зло может принудить нас к такому выбору. Хотим мы того или нет»

Автор точно обозначает последствия такого упрямства героя, которые легко перенести и на каждого из нас.

«— Мне жаль тебя, — неожиданно проговорила девушка, не спуская глаз с мигающего кружочка серебра. — Ты утверждаешь, что не существует Меньшего Зла. Так вот — ты останешься на площади, на брусчатке, залитой кровью, один—одинешенек, потому что не сумел сделать выбор. Не умел, но сделал. Ты никогда не будешь знать, никогда не будешь уверен. Никогда, слышишь. А платой тебе будет камень и злое слово. Мне жаль тебя, ведьмак»

Сапковский со страниц говорит нам, что избегая выбора и ответственности в своей жизни, мы навсегда утрачиваем возможности и пути, по которым могли бы пойти. В итоге, жизнь решит за нас, и мы никогда не сможем знать, что было на той дороге, которую побоялись выбрать.

«Войт подошел к нему.

— Это, — сказал он, широким жестом указывая на валяющиеся на площади неподвижные тела, — все? Так оно выглядит — Меньшее Зло, которое ты выбрал?»

В 2019 году Дж. Мартин сказал: Если Ветра зимы не выйдут до 29 июля 2020, то фанаты смогут лишить его свободы. У кого есть лишние наручники?

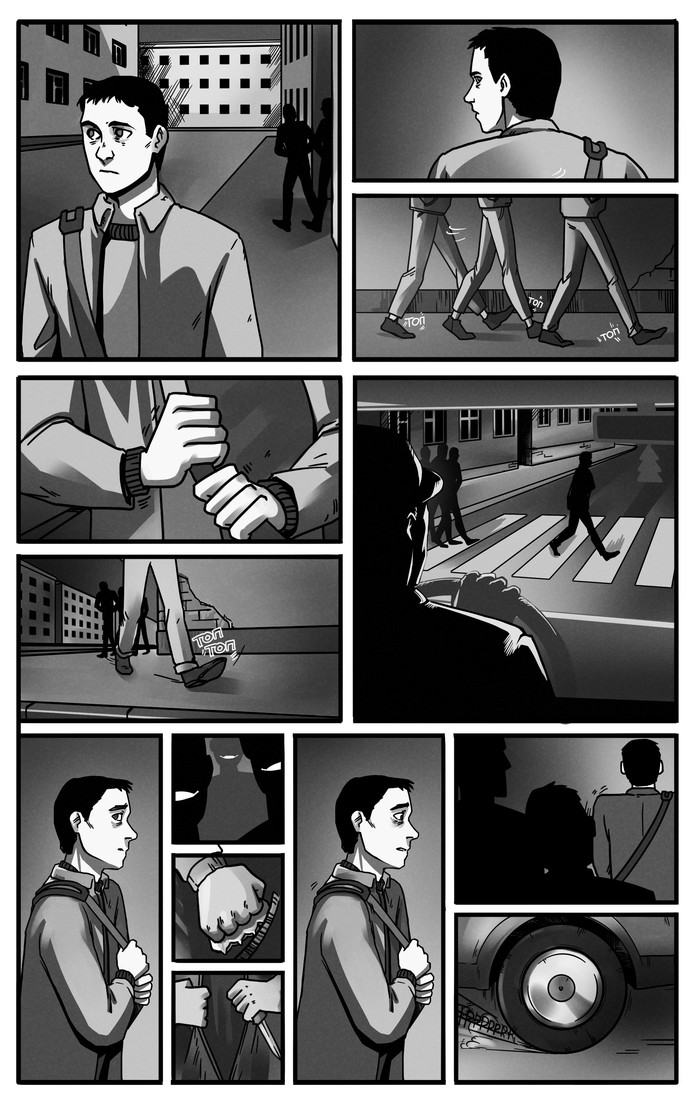

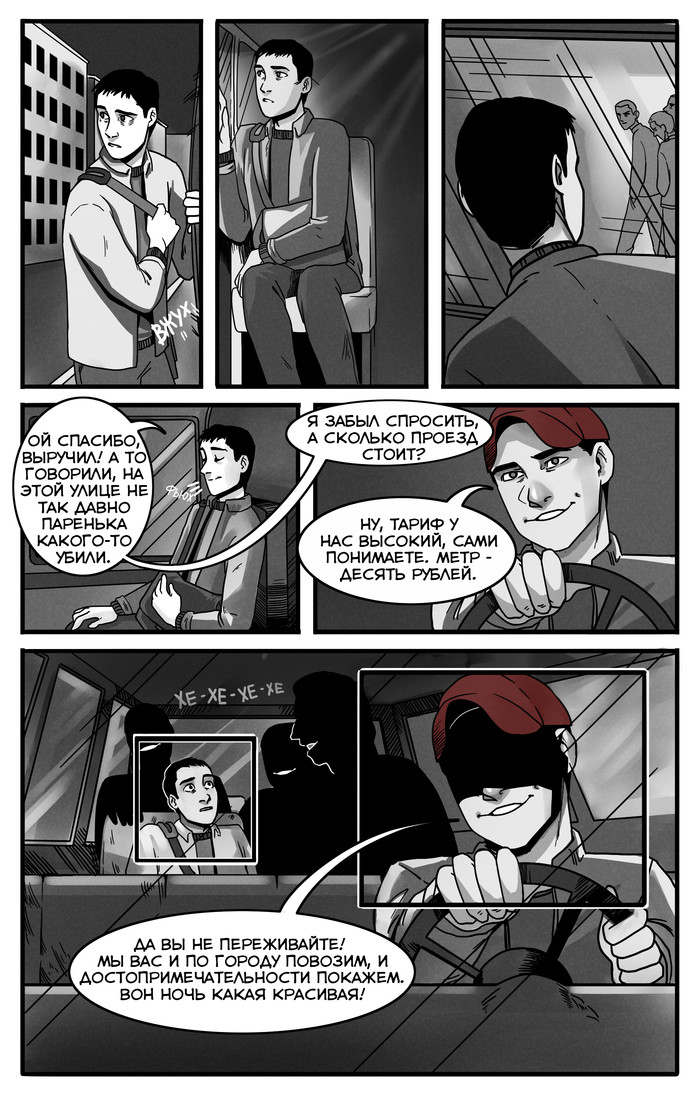

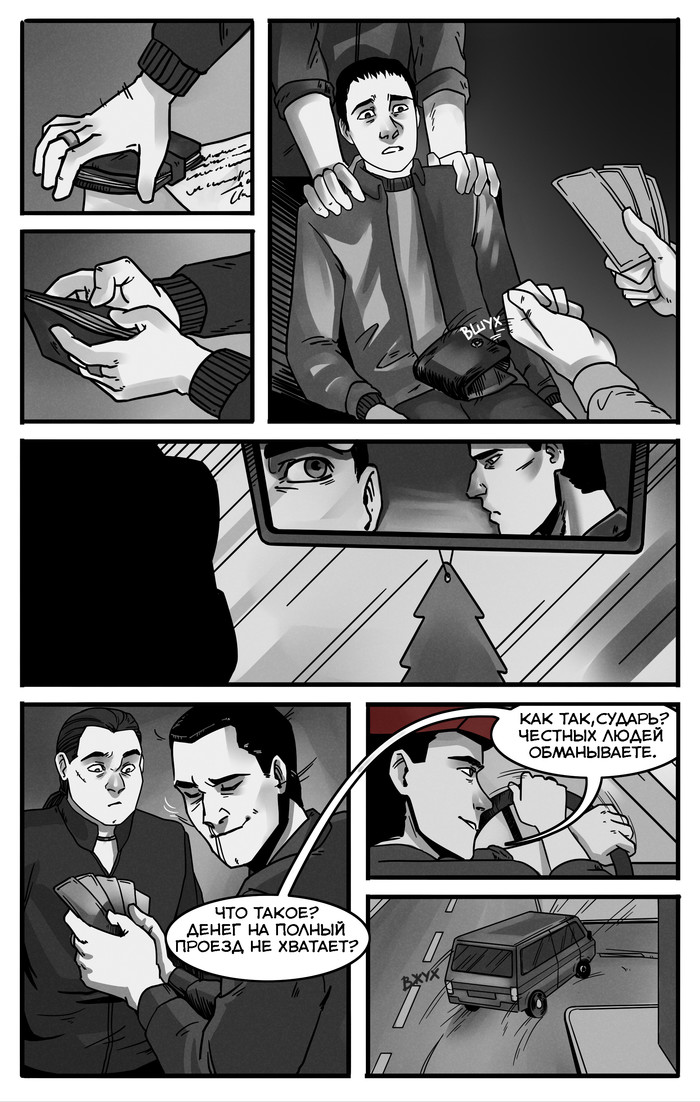

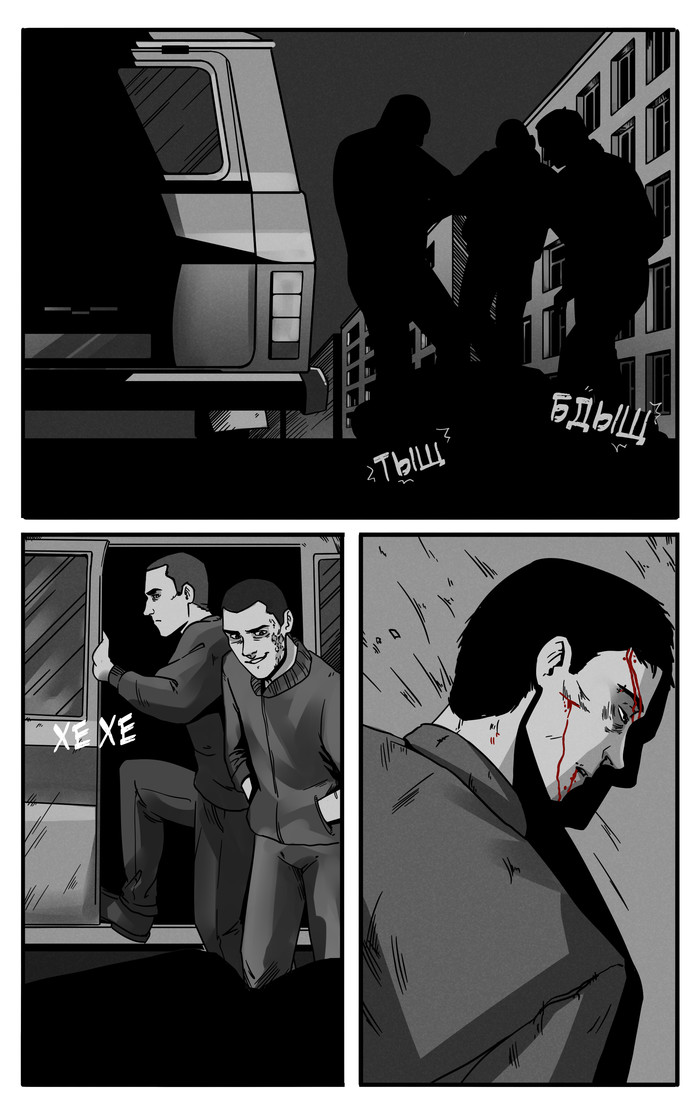

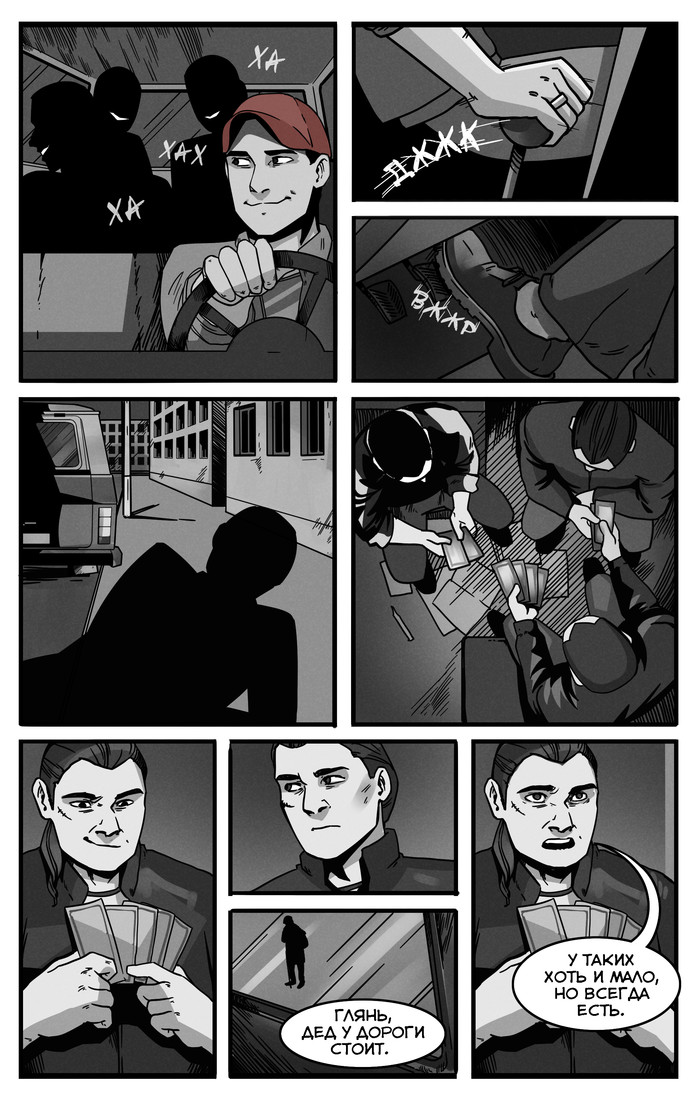

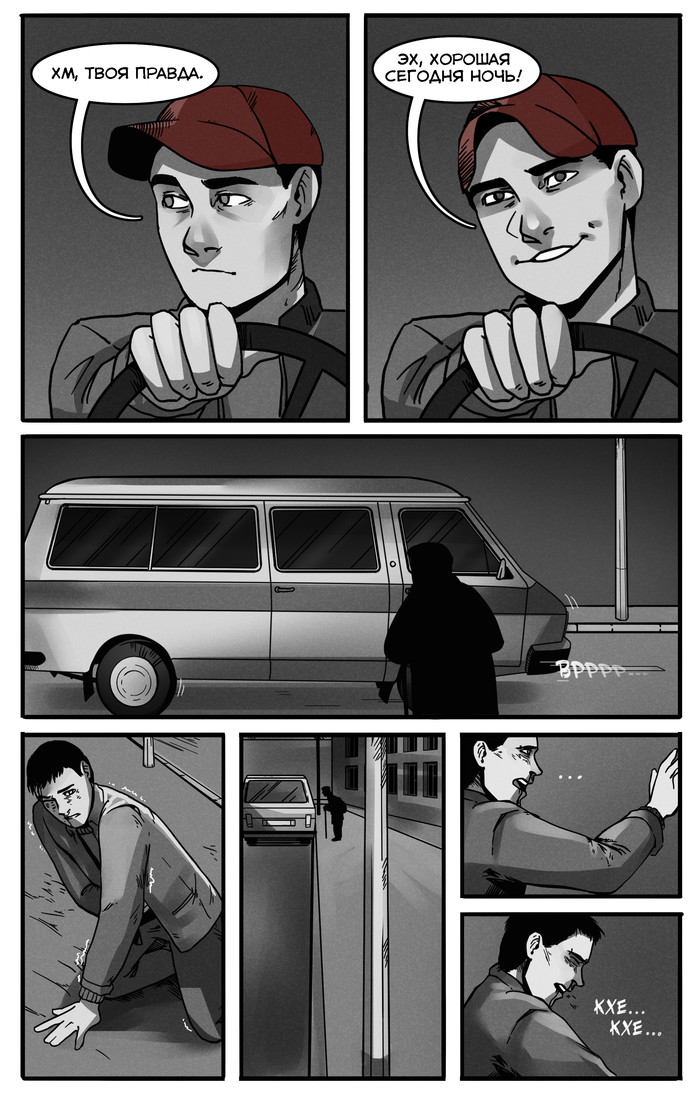

Комикс «Улыбка чудовищ»

Работа опубликована в сборнике ужасов «Байки с Рылеева 71»

Я автор сценария. 18+ Приятного прочтения)

Смертельный трюк

В Нальчике на вышедшем из строя аттракционе люди провисели вниз головой целых десять минут, пока операторы пытались включить обратно аппаратуру. А в Набережных членах Челнах одну вагонетку на американских горках вообще срубило с круга, чудом никто не пострадал.

Вспомнилось, что в этом самом же парке культуры и отдыха в Нальчике был жуткий случай в начале 80-х. Я тогда там в меде учился. Был в парке такой аттракцион: двухместный самолёт делает мёртвую петлю, диаметром метров в семь-восемь. В общем, крутился он довольно шустро, один оборот секунд пять-шесть. Картинку этого старья еле-еле нашёл в инете. Что-то вроде, как на фото

И вот ночью два пьяных хулигана из пригородной Хасаньи проникли в парк, залезли в самолёт, и палкой включили пульт. Додуматься о том, как потом остановить аттракцион, им не пришло и в голову. Что делали сторожа парка при этом, какие по счёту сны они досматривали, но двое горемык прокрутились в мёртвой петле несколько часов. Ну и скончались. Так что парк уже имеет печальную историю с аттракционами.

ЗЗЫ: Баянометр на 100% ругался на картинку, но в виду дефицита исторического фото и необходимости иллюстрации повести пришлось его оставить

UPD: Вот ещё одну картинку этого чуда накопал.

Немного редакторской кухни из маленького городка

Когда-то, этак году в 2015, был я поставлен на должность (которая не несла ни денег, ни еще чего-то хорошего) председателем литературного объединения нашего города. Ну я и подумал, раз я теперь такой крутой, то могу и местной администрации мозг повыносить на тематику какого-нибудь литературного издания – сборника здешних авторов. Повыносил, ну и дали добро. Хорошо, объявляю клич: «Несите тексты!»

И понесли. Сказать, что у меня с отбором материалов был головняк – это значит ничего не сказать. Перелопатил я объем произведений равный полному изданию сочинений незабвенного Льва Николаевича Толстого. Отобрал текстов страниц на двести, истово отбрыкиваясь от советов как начальницы отдела культуры, так и представителей администрации. Ладно, на первый сборник они дали мне добро, в плане отбора произведений, и текстовки ушли в печать. Вышел сборник, соответственно по паре экземпляров в каждую местную библиотеку.

Где то через полгодика, на очередном заседании литобъединения, взял полистать тот самый первый сборник – истрепанный, зачитанный – приятно взять в руки, приятно осознавать, что отобранный тобой материал действительно понравился читателям.

Приходит время подбора материала на второй сборник. И вот тут то администрация и отдел культуры за меня взялись по черному. Надо этого автора – он заслуженный, он член союза писателей России, он то и это.

— Но у него же только мемуары!

— И что? Берите мемуары… Но он ДОЛЖЕН БЫТЬ в сборнике!

— Надо чтобы и этот был в сборнике, он уже столько лет в нашей администрации.

— Но он же не умеет писать! Он же… почитайте! Это же скука смертная, отчет и статистика!

— Надо! И еще вот этого обязательно нужно тиснуть, так как он заслуженный отставной милиционер, и у него юбилей. Его стихи обязательно должны быть!

— Но у него же нет ни размера, ни образов, ни… да «Я поэт, зовут Незнайка, от меня вам балалайка» и то талантливей!

— НАДО! И вообще, Павел Николаевич, надо осознавать, что не только своими пожеланиями вы должны руководствовадься, хватит уже этим «кумовством» заниматься – протаскивать только своих.

— Каких СВОИХ! Я, как вы выразились, «протаскивал» тех, кого интересно читать, а не…

— Ясно. Давайте так. Я не буду заниматься отбором, вы мне сначала предоставьте всех тех кого НАДО издать, а потом уже я, на остатки материала, подберу по своему «кумовству».

Дали мне всех тех, кого НАДО, и понял я, что отбирать материал – не надо. Не нужно. Это то не все войдет.

Итак – был издан второй сборник. Так же экземпляры во все библиотеки. Так же через некоторый период времени беру этот сборник и… Чистенький, не замуслявленный, даже еще некоторые страницы сцеплены обрезью типографской. Не стал читать читатель тех кого НАДО. Ну а так как сборник особо и не раскупился из наших Роспечатей, то и третьего – не народилось. Загубилась идея.

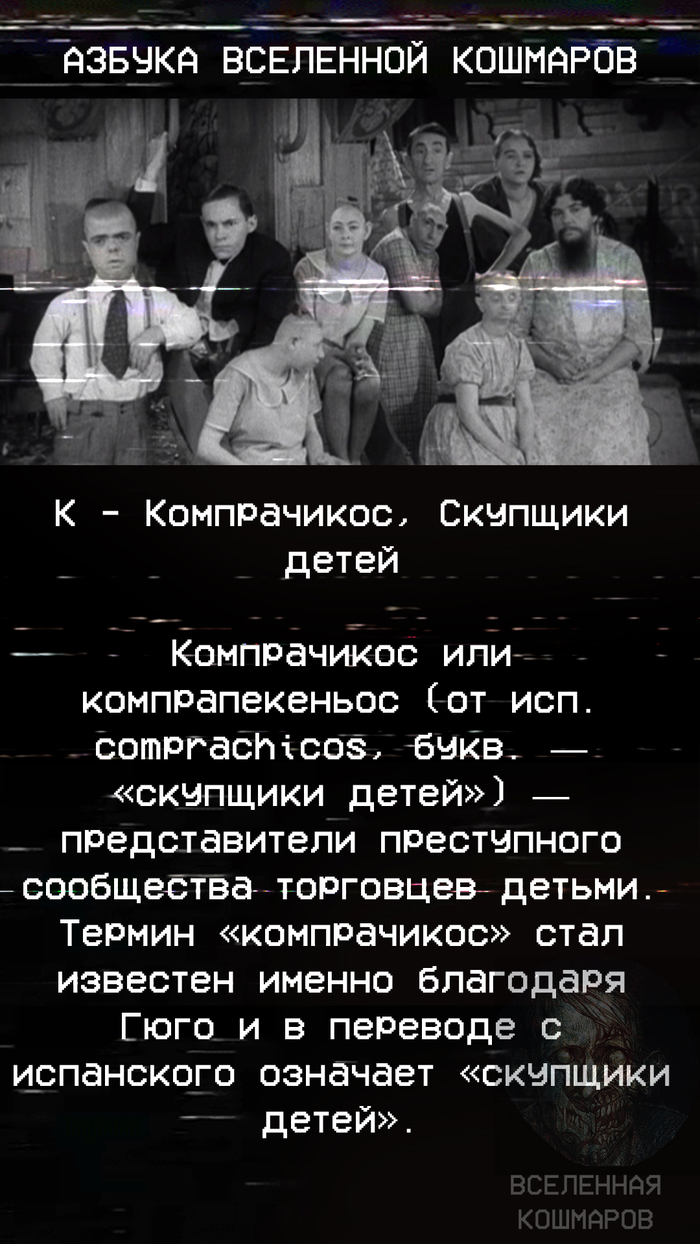

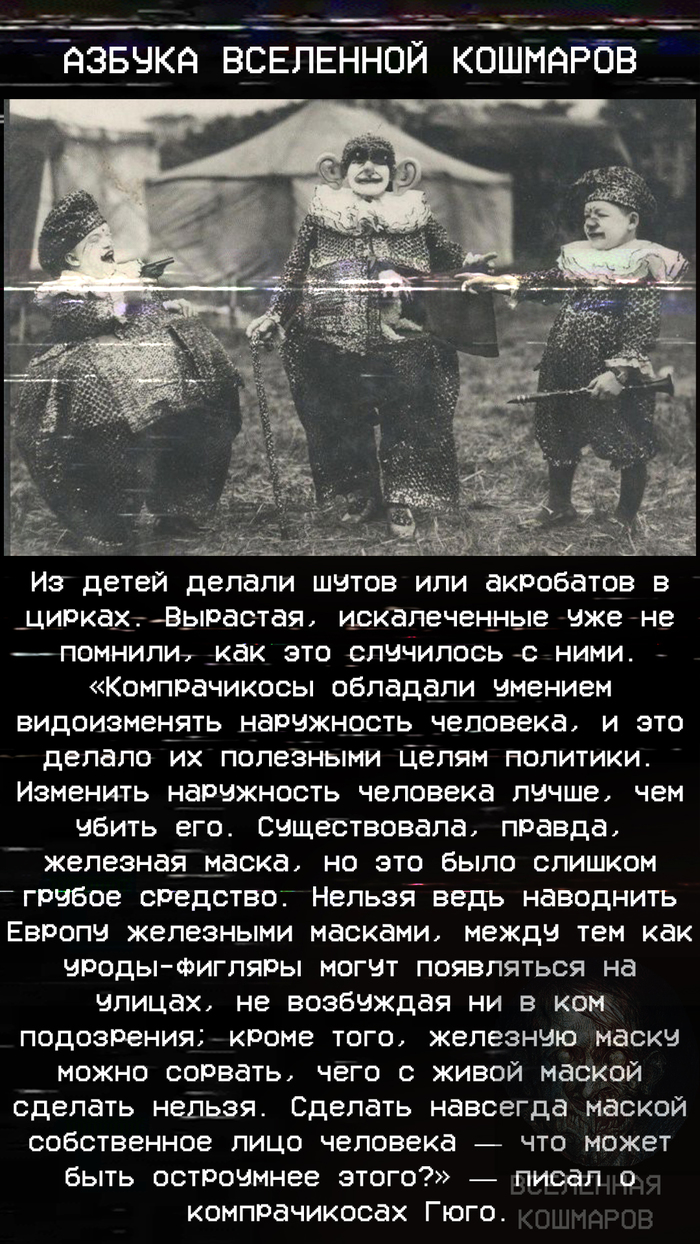

Компрачикос, Скупщики Детей. Азбука Вселенной Кошмаров

Данный проект я уже реализовал в своем паблике, а теперь переношу сюда. Каждый день (или пять раз в день) я буду рассказывать вам о каком-нибудь жутком факте, явлении или личности, связанном с соответствующей буквой алфавита. Кайфуйте, самообразовывайтесь и, главное — ужасайтесь!

Добро пожаловать в проект #АзбукаВселеннойКошмаров

Жизнь лучше обычной. Пособие для девочек, ничего не успевших в жизни

Жила-была девочка – красивая и умненькая. Знаете, есть такой типаж – очень трогательные, очень правильные, с большими белыми бантами, прилежные и аккуратные, урожденные отличницы, эдакая гордость школы с косичками «крендельком».

Одна беда – жила эта девочка в какой-то несусветной провинции, в такой глуши, откуда три дня скачи – никуда не доскачешь. А девочке очень хотелось прожить большую и полную жизнь. Жизнь, полную великих свершений, чтобы весь мир узнал о ней и восхитился ее талантами.

Нет, конечно, внимания и так хватало. Окружающие девочку любили, даже восхищались ею, но… Как бы это помягче… Они, конечно, были милыми и непосредственными, все эти люди, но уж настолько провинциальными и недалекими, что быть молодцом среди этих овец было даже неприлично. И, скажем по секрету, нашей гордости школы до смерти надоело быть положительной отличницей. Этот недвижный городок достал ее до такой степени, что она готова была выкинуть что-то безумное, хлопнуть по воде так, чтобы по всему пруду круги пошли.

И затягивать с этим она не стала.

В 16 лет, едва окончив школу, она объявила себя взрослой.

Остригла свои старомодно-приличные косы и первой в городе сделала сколь же модную, столь и вызывающую прическу, шокировав всю округу.

После чего отправилась в редакцию местной газеты, где потребовала взять ее на работу, заявив, что намерена стать журналисткой. Девочка решила, что это единственная приличная работа в этом болоте, которой не стыдно заниматься продвинутой прогрессивной женщине.

В газету девочку взяли – из уважения к школьным заслугам. По одним сведениям – младшим репортером, по другим – вообще корректором. И, по большому счету, не пожалели, работать она умела всегда. Так и началась ее взрослая жизнь.

Очень скоро девочка поняла, что подвиги и слава откладываются на неопределенный срок. Прошел год, начался второй, а она так и сидела в газетке на должности младшего репортера, девочкой «подай-принеси-сбегала-бы-ты». Да и провинциальная журналистика оказалась вполне достойной окружающего мира. Попробуй-ка писать про выставку цветов, где даже участники каждый год одни и те же, вчерашнюю драку извозчиков и прочие глобальные события. Девочка быстро поняла, что может просидеть в газете до пенсии, выслужить должность репортера, но так и будет из года в год писать про ежегодные ярмарки в соседнем селе.

Но рухнувшие надежды — это было еще полбеды. Целая беда себя ждать не заставила.

В своем максималистском стремлении к свободе и независимости наша девочка зашла куда дальше, чем следовало. Однажды она поняла, что беременна. А вскоре наша бывшая отличница узнала, что на брак с отцом своего ребенка может даже не рассчитывать.

По меркам того времени родить, не будучи замужем, считалось несмываемым позором. А уж «принести в подоле» в родном патриархальном городке… Это был приговор. Несмываемое до самой смерти клеймо и на ней, и, что гораздо хуже, на ребенке.

И вот тогда наша девочка выкинула такой фортель, по сравнению с которым все предыдущие безумства были детским визгом на лужайке. Так никому ничего и не сказав, она на четвертом месяце беременности увольняется из газеты, и, собрав немногочисленные пожитки, уезжает в столицу. Отправляется покорять город, где у нее не было даже шапочных знакомых. По сути – просто бежит. Уезжает в никуда.

В декабре у нее родился сын, урожденный столичный житель с прочерком в графе «отец». Накануне нашей девочке исполнилось восемнадцать лет.

Как она жила эти годы в чужом незнакомом городе, мы можем только предполагать, девочка не рассказывала об этом никому и никогда. Но догадаться несложно – столицы одинаковы во всех странах, они везде не верят слезам и бьют с носка. И судьба умненьких девочек без образования, но с грудным младенцем на руках интересует их очень мало. «Я очень одинока и бедна, – писала она брату. — Одинока потому, что так оно и есть, а бедна потому, что всё моё имущество состоит из одной монеты. Я очень боюсь наступающей зимы».

Еще раз повторюсь — мы можем только предполагать, что тогда выпало на долю нашей героини. Эти годы были очень трудными, и не только для нее, во всем мире тогда было очень тяжело. Работы не было, денег тоже. Наша девочка не отказывалась от любого приработка, хваталась за все соломинки, но в итоге лишь утопала все глубже и глубже.

Наконец пришлось признаться самой себе, что она не выплывет. И тогда ей пришлось пойти на, может быть, самое страшное для женщины – бросить своего ребенка. Отдать сына на воспитание совершенно чужим людям.

Вы, конечно, ждете рассказа о том, как герой, преодолев все тяготы и лишения, добился успеха и взлетел на немыслимую высоту. Увы, мы не кино смотрим, а слушаем историю из жизни. Д`Артаньяна, покорившего Париж, из нашей героини не вышло. Столицу она не покорила, ей всего лишь удалось там выжить, и это куда более распространенный сценарий, который проживают десять бывших отличниц из дюжины.

Никакая даже самая черная полоса не может тянуться бесконечно. Мало-помалу дела если и не наладились, то как-то утряслись. Несостоявшейся завоевательнице удалось по случаю закончить секретарские курсы. Потом в один прекрасный день ей предложили работу секретарши в местном обществе автомобилистов. А дальше все было как в плохом романе.

Получив место, в 24 года наша девочка выскочила замуж. Секретарша окрутила своего шефа.

Ее муж нисколько не походил на принца на белом коне, но он оказался неплохим человеком и действительно любил нашу героиню. По крайней мере, ему хватило сил и такта простить жене все глупости молодости и принять ее такой, как есть. Поэтому первое, что сделали счастливые молодожены, – это забрали назад ее сына.

Через три года она родила ему дочку, ушла с работы и занялась воспитанием детей. Бывшая бунтарка стала верной женой и прилежной домохозяйкой. Жизнь наладилась, устоялась и пошла по накатанной тысячами людей колее, с каждым днем ускоряясь все сильнее и сильнее. Годы мелькали, как верстовые столбы, одно лето сменялось другим…

Муж был на хорошем счету и постепенно продвигался по служебной лестнице. Через несколько лет они даже смогли позволить себе купить квартиру в хорошем спальном районе – небольшую, но очень уютную, с видом на парк. Муж ходил на службу, она крутилась по дому, поднимала детей. Вскоре любимый как-то погрузнел и стал выглядеть очень солидно, она тоже не молодела, но это ее не очень заботило. Все наполеоновские планы остались в прошлом, самостоятельная жизнь вообще очень быстро отрезвляет. Она была вполне счастлива незатейливостью своего бытия, а бурную молодость вспоминала, как страшный сон.

Но, как оказалось, та юная амбициозная отличница с чертиками в глазах не умерла окончательно. Какая-то ее часть спряталась внутри почтенной матери семейства и однажды дала о себе знать.

Произошло это при почти анекдотичных обстоятельствах – однажды зимой во время гололеда ничем не примечательная домохозяйка поскользнулась на тротуаре и повредила ногу. Ничего серьезного, но полежать в постели пришлось.

Лежать в постели очень приятно. Первый день. А дальше начинают одолевать мысли. Так случилось и у нашей пострадавшей – проснулись те самые бесенята и начали толкаться в ребра, задавая неприятные вопросы.

Ей уже тридцать семь. Что ее ждет впереди?

Уже – ничего. Все уже кончилось.

Они с мужем так и будут жить в этой новой квартире до самой смерти. Она так и будет вставать каждый день в семь утра, готовить завтрак, провожать мужа на работу, совершать турне по магазинам, плясать вокруг кухонной плиты и вечером интересоваться у благоверного, как прошел день.

И так – все те годы, что ей еще остались.

Ей скоро сорок. Пора посмотреть правде в лицо – игру с судьбой она проиграла с безнадежным счетом. Ни один из тех авансов, что ей так щедро отсыпали в молодости, она так и не отдала. Из нее не получилось ни знаменитой журналистки, ни известной актрисы, ни влиятельного политика, знамени феминизма.

И уже не получится. Не из-за лени или по чьей либо злой воле – а по объективным обстоятельствам. Пенять не на кого. Все честно и справедливо. Новую жизнь начинать поздно, взять на работу сорокалетнюю женщину без образования и фактически без опыта работы может только безумец.

И в этом проигрыше нет ничьей вины, кроме собственной, – все возможные сроки для самореализации она успешно проворонила. Сначала было не до карьеры, выжить бы, потом дети были маленькие, а потом, когда все более-менее наладилось, оказалось, что все уже закончилось.

Поезд ушел. Вы опоздали, извините.

Нет, она, конечно, не жалуется, по большому-то счету судьба ее сложилась вполне благополучно. Если вспомнить все те глупости, что она натворила, то все могло кончиться куда печальнее. У нее хорошая семья, неплохой достаток, любящий муж, хорошие, действительно хорошие дети – ради них одних стоило жить. Вот только растут они очень быстро – сын уже практически взрослый, скоро восемнадцать, дочь тоже скоро невестой станет. Однажды они уйдут и уйдут навсегда – жить свою жизнь.

А она останется одна, проживать этот бесконечный день сурка домохозяйки – готовка-уборка-стирка-магазины-глажка-вечерний-кофе, готовка-уборка-стирка-магазины-глажка-вечерний-кофе.

Хватит обманывать себя, тридцать семь – это почти сорок, и все отпущенное ей когда-то она уже почти растранжирила. От красоты с каждым днем остается все меньше и меньше, ум, правда, остался. И еще пришла мудрость.

Она уже давно не наивная дурочка – младший репортер с новомодной прической, она многое пережила и многое поняла. Ее ум по-прежнему остер, он впитывает окружающее, как губка, и перемалывает полученную информацию с методичностью водяной мельницы. Она знает о жизни больше, чем многие из успешных мужчин, она понимает этот мир безошибочным чутьем многое пережившей женщины.

Но зачем это домохозяйке? Кому все это надо?

Надо сказать, что наша героиня и впрямь почти не ошиблась в своих прогнозах. Она действительно осталась одна – дети выросли, а муж через несколько лет скоропостижно скончался. Все оставшиеся годы – а ей был отпущен долгий век – она прожила вдовой. И действительно так и не съехала никогда из неказистой квартирки в спальном районе с видом на парк. Правда, ей повезло с работой – она все-таки устроилась редактором в издательство, где и проработала на одном месте 25 лет, до самой пенсии.

Но этой житейской рутиной ее жизнь больше не ограничивалась.

И в тот зимний день 1944 года она неожиданно вспомнила, как однажды дочь заболела воспалением легких, лежала в постели, а она сидела рядом и рассказывала ей сказку. Вот наша почтенная домохозяйка и решила, пока лежит со сломанной ногой, записать ее.

Сказку эту, правда, в издательстве отвергли: «Слишком странная у вас история получилась». Тогда наша героиня, рассердившись, приняла участие в конкурсе на лучшую книгу для девочек, объявленном тогда еще малоизвестным издательством «Рабен и Шёгрен», и получила вторую премию за повесть «Бритт-Мари изливает душу».

После этого в 1945 году издали и ту, первую ее книгу. Это событие навсегда разделило ее жизнь на «до» и «после». Потому что книжка называлась «Пеппи Длинный-чулок», и с нее и началась всемирная слава женщины по имени Астрид Анна Эмилия Эрикссон.

Наверное, самый великий детский писатель, которого дал миру двадцатый век.

Это отрывок из моей книги «Жизнь примечательных людей».

Истории писателя (продолжение)

В позапрошлом году я решил, что надо попробовать себя в роли детского писателя и совместно с подрастающим поколением создал небольшой сборничек для младшего школьного возраста.

Подрастающее поколение с ехидцей посмотрело на текст и заявило:

— Ой, как интересно, — говорят. – Очень неожиданно вас в такой роли видеть.

— Да я и сам не ожидал, — отвечаю. – Будете брать?

— Сначала надо прочитать, а потом решим, — ответил редактор.

Я дрожащей рукой положил на стол распечатанные листки и ушел с бьющимся сердцем. Надо же, никак привыкнуть не могу. Но это же хорошо, наверное?

Через несколько дней звонят:

— Павел Владимирович, надо немножко подкорректировать.

Выслали. Открываю, а там всё красным выделено и перечеркнуто. Даже обидно.

— Уберите, — говорят. – Этот ужас.

— Какой из ужасов? – хмурюсь я. – У меня книга вообще-то про детские страхи. Там должны быть ужасы и кошмары.

— На третьей странице у вас там. Про логопеда.

Открываю третью страницу. А там небольшая смешная сценка. Папа девочки привёл дочь к логопеду, после знакомства дарит этой чудесной даме коробку конфет, а наутро у логопеда недовольный вид. Девочка думает, что логопед сразу всю коробку съела и у неё всю ночь живот болел.

— А что не так? – спрашиваю. – По-моему забавно.

— Послушайте, — говорю. – Я же доктор по основной профессии. Коробки конфет и бутылки коньяка это не взятка, а искренняя благодарность пациента.

— Нам лучше знать, — отвечают. – А вдруг министр прочтёт и весь тираж зарежет!

Представил министра с кровожадной ухмылкой и огромным ножом в руке. Министр дьявольски хохотал и резал яркие страницы моей книжки.

Убрал сцену. Было очень жалко книгу. А вдруг и вправду зарежет.

Выступать перед читателями я очень люблю. До коронавирусных времён недели не проходило, чтоб не звонили мне из какой-нибудь библиотеки или школы. Теперь с этим сложнее, но потихоньку опять начинают звать.

С гордостью могу похвастаться. Четыреста детей из четырех школ района – да легко! Класс детей с особенностями развития – справимся! Орава подростков-птушников – заинтересуем! Банда бабушек-пенсионерок из ветеранского клуба – да хоть три раза! Бабушки меня целовали, дети пытались затоптать, птушники на понт брали, поэтому я теперь ничего не боюсь!

Но однажды попал я на очень странную презентацию. Неожиданно попал, был не готов. И, честно говоря, с трудом вытянул. А может и не вытянул, это я так сейчас, себя успокаиваю.

В прошлом году, летом, приезжаю я в деревню, где моя мама учителем работает. Только сел, только драники себе в тарелку положил, как звонят:

— Татьяна, к тебе сын приехал?

— Так может он в нашем клубе выступит? Сегодня вечером?

Мать смотрит на меня вопросительно. А я давлюсь драником. Какое выступление? Я же не готов. И не взял с собой толком ничего.

— Надо, — говорит мама. А голос у неё с сорокалетним педагогическим стажем.

— Ну надо, значит надо, — вздыхаю я, дожёвывая драник. – Дайте мне хоть часа два на подготовку.

Полез в багажник, отыскал пару книжек завалявшихся и поехал в клуб.

А там в библиотеке уже столы стоят, стулья. И народ потихоньку собирается. А у меня тематика рассказов – медицина, армейская медицина, паразитология и немного детских книг. И о чем мне деревенским книгочеям рассказывать?

Ладно, где наша не пропадала!

Начинаю с нескольких шуток, рассказываю историю про то, как солдаты у меня в части аскаридозом заразились. Смотрю – вроде бы кто-то в задних рядах захихикал. Кажется получается.

И только я так подумал, как взгляд мой наткнулся на женщину в чёрном платке, которая сидела хоть и сбоку, но в самом первом ряду. Сидит и смотрит на меня так внимательно, серьёзно. И платок этот чёрный. Сбивает.

Я опять пошутил. А она не смеётся. Я подобрал историю поинтереснее, рассказал прямо ей, лично. А она даже не улыбнулась. И смотрит вроде бы на меня, а вроде бы как-то мимо. Сбивает, блин.

Крутился я как уж на сковородке. Менял темы, переходил от книги к книге. Задние ряды смеялись и плакали. Кто-то даже похлопал из вежливости. Женщина в чёрном платке сидела недвижно, с каменным лицом. Наконец, я сдался. Немного неловко скомкал окончание выступления, начал прощаться. Ко мне потянулись за автографами.

Женщина в чёрном платке встала, как робот, развернулась и вышла.

После окончания выступления, я уже в машине спрашиваю у матери:

— Слушай, а что это за женщина в первом ряду сидела. Я старался, старался, а она как каменная.

— В чёрном платке? – переспросила мама.

— А это Ивановна. Ты не обращай внимания. У неё на прошлой неделе сын по пьянке погиб. Вчера только похоронили. Так что ей не до веселья.

Я от такой новости чуть в единственный на всю деревню столб не врезался.

— А кто знал, что она придёт. Но это хорошо, что пришла. Хоть отвлеклась чуть-чуть.

Теперь без подготовки стараюсь не выступать. И прошу организаторов предупреждать о всяких неожиданностях. А то мне этот чёрный платок потом по ночам снился.

Рассказ из книги «Обрывки». Автор Павел Гушинец (DoktorLobanov)

ПС. Ну ничего себе. По мнению баянометра я на 32% Поклонская))))

Каким писатель хочет казаться и как выглядит на самом деле

Как сделать героя книги «живым»?

Вопрос, как создать живого героя, вдохнуть в него жизнь, волнует состоявшихся писателей также сильно, как и новичков. Допустим, ты прекрасно представляешь героев своей книги, но как заставить читателя их представить? Тут не поможет некромантия и чтение мантр над страницами книги. Тебе нужно:

С имени начинается наш путь в этот мир. Его воркуют матери, качая нас на руках, кричат друзья, собравшись под балконом, шепчут любовники в полумраке спален. Дай герою имя, которое олицетворит его сущность. Или, наоборот, создаст контраст с его поступками. С имени начинается путь в познании твоего героя.

Прежде, чем погружаться в пучины психологии и психоанализа, выгравируй у себя в памяти — герой должен страдать. Непобедимые, счастливые, неотразимые герои быстро наскучивают, им не верят, не сопереживают.

3. Сделай героя противоречивым

Интереснее всего наблюдать за теми героями, которых изнутри разрывает борьба. Они могут метаться между долгом и желанием, между любовью к двум разным людям, меж воюющими сторонами. В этой борьбе читатель часто находит ответы на собственные немые вопросы.

4. Надели героя зависимостями, увлечениями, тайными привычками

Твой герой должен чем-то увлекаться, как и любой человек в реальной жизни. Не всегда его интересы будут здравыми — он может быть пьяницей, игроком, матерью, что бьет своих детей, бизнесменом, который по ночам не отлазит от холодильника. Главное — обосновать каждую привычку и интерес.

5. Окружи героя предметами, которые отражают его личность

О герое больше скажут перепачканные рукава рубашки, пара дырок на куртке, захламленная картинами комната и несколько ящиков с рассадой на балконе, чем три страницы описания тонкостей его души. Лучше написать: «Он носил серьгу в ухе и каждое утро напомаживал волосы», чем «Он был красавчик и метросексуал».

6. Выстрой его отношения с другими персонажами

Любой человек вызывает у нас эмоции. Точно также твой герой должен пробуждать эмоции в других персонажах. Если он обаятельный сердцеед — расскажи, что женщины бросают на него восхищенные взгляды, если бродяга — что люди морщатся, проходя мимо него. Так ты сможешь выстроить целостный образ, которому читатель будет верить и сопереживать.

Едва уловимой тайны, что иногда проскакивает в сюжете и влияет на поступки героя, достаточно, чтобы заинтересовать читателя и сделать героя живее. Важно, чтобы этот секрет, когда ты его раскроешь, вскрывал одну из основных сторон характера героя. Как если бы, например, детектив, что преследует насильника, сам оказался жестоким психопатом.

В цели героя — стержень его души, его мотивация двигаться дальше. Без цели — герой лишь пустая марионетка, кукла, которую автор силой заставляет говорить и двигаться. Цель может меняться в течение сюжета, но она всегда должна истекать из характера героя, его взаимоотношений с миром. И герой должен идти к ней, несмотря ни на что.

Как я в детстве книжки писал

С самого детства я обожал читать. Мама рассказывала, что я очень рано освоил алфавит и выучился чтению.

Самые ранние книжки я не помню, но хорошо помню, что конкретно читал в 6-7 лет.

Во-первых, это были «Денискины рассказы». В конце 80-х они были очень популярны. Отец доставал эти сборники не только для меня, но и для знакомых и родственников.

Во-вторых, это был цикл из шести книг «Волшебника Изумрудного города». Мама работала на заводе и приносила мне их из заводской библиотеки. Это было мурманское издательство с очень классными иллюстрациями. Кстати, полгода назад я нашел этот цикл и выкупил его для домашней библиотеки.

Далее были книги из цикла про Алису Селезнёву. Ну и множество тоненьких книжек от «Серебряного копытца» до иллюстрированных сборников стихов Маршака, Хармса, Чуковского и Михалкова. Я читал всё.

Ближе к 9-10 годам я начал осваивать детективы Чейза, которые читал отец. Конечно, толком ничего не понимал, но меня завораживало само чтение. Как проносятся буквы, перелистываются страницы и этот, невероятный, запах книг!

Первые три класса я учился в первую смену и когда возвращался домой, мама прибегала с завода на обеденный перерыв, чтобы накормить меня и уложить спать на обеденный сон. Но время, отведенное на сон я тратил на чтение. Мама обычно заводила будильник из расчета, что сон продлится два часа. И я жадно впитывал в себя книги сидя в кровати и поглядывая на будильник. Потом приходилось вставать и делать уроки.

К годам 10 я был невероятно читающим ребенком. Мне все время хотелось читать, но также появились мысли стать писателем. Как эта мысль пришла в голову — я точно не помню. Мне показалось, что в этом совершенно нет ничего сложного. Я был так очарован книгами, что решил обязательно приложить руку к написанию интересных историй.

Вы думаете, что я начал придумывать что-то своё?

Нет. Я изобрел гениальную схему. Все книги, которые мне очень нравились, я кропотливо переписывал в тетрадки. меняя только имена, фамилии, названия городов, улиц и так далее. Причем я не считал это самообманом. Мне казалось, что я создаю абсолютно оригинальный контент)))

Имена другие, места действий другие. Просто истории очень похожие)

На это уходило огромное количество времени. Откуда у меня было столько усидчивости — остаётся только догадываться.

Я исписал около 15 толстых тетрадок.

Все свое свободное время тратил на работу. Причем так родителям и заявлял, когда они выпроваживали меня погулять на улицу. Не мешайте, я работаю.

Сейчас я вспоминаю это с улыбкой. Но тогда я ходил важный и уверенный в том, что я настоящий писатель.

Причем даже прослеживалась некоторая эволюция развития писательского мастерства. Я не только менял имена и фамилии, но и добавлял уже маленькие сюжетики из своей жизни.

Как и любому писателю, мне нужен был критик. Поэтому я показывал тетради всем родным и знакомым, заставляя их ознакамливаться с рукописями и озвучивать свое мнение.

К сожалению ни одной тетради моих рукописей не сохранилось. И писателем я так и не стал. Хотя до сих пор много читаю.

Но может быть моя большая книга ещё впереди. )

Всем добра и хороших книг!

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/kak_napisat_khoroshuyu_knigu_uzhasov_5425605