Гекзаметр

Гомер всем известен, и в рекомендациях не нуждается. Стих Гомера – гекзаметр, живет уже почти три тысячи лет. В свое время пришел он и в русскую поэзию и существует в ней как особая метрическая форма. Было это неизбежно – ведь требовался перевод на русский язык того же Гомера. Но как переводить с древнегреческого на русский, если в античной Греции была иная система стихосложения, невоспроизводимая русским языком?

В древнегреческом были долгие и краткие гласные, долгая примерно вдвое дольше по звучанию, чем краткая. Гекзаметр строился из повторявшихся сочетаний этих долгих и кратких гласных – стоп. В строке могло быть шесть стоп, а видов стопы – всего два. Стопа первого вида состояла из долгого слога, и следующих за ним двух коротких (дактиль). Стопа второго вида состояла из двух долгих слогов (спондей). Получалось, что дактиль и спондей равны по суммарной продолжительности звучания. Еще два правила – последняя стопа гекзаметрической строки должна была быть усеченным дактилем (без одного краткого слога), а предпоследняя стопа не могла быть спондеической.

В русском языке нет долгих и кратких гласных, но есть ударные и безударные. Поэтому русские поэты стали имитировать долгие слоги ударными, а краткие – безударными. Однако спондей оказалось очень сложно заменять двумя ударными слогами. Если делать так, то получается, что в строке должно быть подряд три ударных слога. Теоретически это возможно, но только, если односложное слово типа «ночь», «свет», «бог» находится между двух слов, первое из которых оканчивается ударным слогом, а второе начинается ударным. Например, «тебе бог в помощь», «опять ночь тёмная» и т.п. Это неуклюжие, формальные конструкции, естественно, такой путь был отвергнут, и древнегреческий спондей был заменен в русском гекзаметре хореем (ударный слог, безударный слог). В итоге получилась следующая схема:

(ДХ) (ДХ) (ДХ) (//) (ДХ) Д Х

в которой Д – дактиль (+—, + — ударный слог, — безударный слог), Х – хорей (+-), (ДХ) – на этом месте может быть как дактиль, так и хорей, // — цезура (метрическая пауза), которая может и не присутствовать.

«С трепетом ждали мы все появленья божественной Эос» (Одиссея, пер. Жуковского). Полный гекзаметр из одних дактилей, без цезуры. В нем всегда 17 слогов. Схема:

Д Д Д Д Д Х

«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» (Илиада, пер. Гнедича). Неполный гекзаметр. Первая стопа – хорей. Схема:

Х Д Д Д Д Х

«Рим золотой, обитель богов, меж градами первый» (Авсоний, «Моностих», пер. Брюсова).

Неполный гекзаметр. Схема:

Д Х Д Х Д Х

Вариативность русского гекзаметра весьма велика. Благодаря возможности заменять дактили хореями на разных позициях, поэт может разнообразно менять ритм стихотворения на разных уровнях. Возможно как плавное и торжественное, так и напряженно жесткое, так и танцующе-скоморошье движение стиха. Ниже покажу это во многих примерах, но сейчас еще один метрический пример. Одна из вариаций неполного гекзаметра – пентаметр:

Д Д У // Д Д У (У – одиночный ударный слог, усеченный хорей)

В пентаметре цезура обязательна. Он не использовался самостоятельно, но всегда в паре с обычным гекзаметром по такой схеме – первая строка гекзаметр, вторая – пентаметр:

«Славных покрыла земля – тех, которые вместе с тобою

Умерли здесь, Леонид, мощный Лаконики царь!» (Симонид Кеосский, пер. Вересаева)

«Девушка с розами, роза сама ты. Скажи, чем торгуешь?

Розами, или собой? Или и тем и другим?» (Дионисий Софист, пер. Блуменау).

Это сочетание гекзаметра и пентаметра называется элегический дистих. Благодаря огромным ритмическим возможностям как простого гекзаметра, так и элегического дистиха, уже в древности они использовались для множества жанров. Гекзаметр, конечно, в первую очередь – для героического эпоса. Элегический дистих – для длинных элегий и кратких эпиграмм самого разнообразного содержания. Но не только. Уже в глубокой древности гекзаметр стали использовать для сатир и пародий.

«Я умоляю, да чуткие уши всех смертных услышат,

Как, на лягушек напавши с воинственной доблестью, мыши

В подвигах уподоблялись землею рожденным гигантам» (Батрахомиомахия, пер. Альтмана).

Батрахомиомахия (Война мышей и лягушек) – древняя бурлескная пародия на «Илиаду», сочиненная неизвестным автором. В ней пышные и возвышенные гомеровские эпитеты и метафоры используются для описания смешного – в этом сущность бурлеска.

«Вот и послушайте вы, коль успеха в делах не хотите

Бабникам, — сколько страдать приходится им повсеместно,

Как наслаждение им отравляют заботы и беды,

Как достается оно ценою опасностей тяжких.

С крыши тот бросился вниз головою, другого кнутами

Высекли насмерть; а тот, убегая, разбойников шайке

В руки попал; а другой поплатился деньгами за похоть;

Третий мочою облит; был раз и такой даже случай,

Что, волокиту схватив, совершенно его оскопили

Острым ножом…» (Гораций, Сатира 2, пер. Дмитриева)

Это уже сатира, где смешное может служить задачам разоблачения или морализирования.

В России гекзаметр и пентаметр используются с XVIII века. Вот один из ранних, хрестоматийных примеров:

«Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй!» (Тредиаковский)

Это описание Сциллы было предметом многих шуток, но, на мой взгляд, в ней хороша эта аллитерация на «о».

В XIX веке были переведены поэмы Гомера. Жуковский, кроме перевода «Одиссеи», написал гекзаметром несколько романтических поэм (самая известная – великолепная «Ундина»). Замечательные эпиграммы оставил Пушкин:

«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;

Старца великого тень, чую смущенной душой» («К переводу «Илиады»).

Естественно, в русской поэзии появились и комические гекзаметры:

«Некогда некто изрек: «Сапоги суть выше Шекспира».

Дабы по слову сему превзойти британца, сапожным

Лев Толстой мастерством занялся, и славы достигнул.

Льзя ли дальше идти, россияне, в искании славы?

Вящую Репин стяжал, когда: «Сапоги, как такие,

Выше Шекспира, — он рек, — сапоги, уснащенные ваксой,

Выше Толстого». И вот, сосуд с блестящим составом

Взявши, Толстого сапог он начал чистить усердно» (Вл.Соловьев)

В этом примере бурлеска блестяще соединены: хождение Толстого в народ, необъяснимая нелюбовь Толстого к Шекспиру, полемика вокруг тезиса «искусство для искусства»…

А вот пример сатирического гекзаметра:

«Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный,

Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.

Байрон, и Шиллер, и Скотт совершенны и духом и телом,

Но безобразен Буренин, и дух от него нехороший…» (Саша Черный, «Гармония»).

Еще одна особенность гекзаметра – он пишется без рифмы. Античность рифмы не знала, В европейской поэзии рифма начинает возникать в раннем средневековье, а окончательно утверждается в эпоху крестовых походов. Но гекзаметр и не нуждается в рифме — очень велика длина стиха, да и ассоциации с древностью сильны. Вот как об этом писал Вячеслав Иванов:

«Грации, вами клянусь: милей Красота без одежды!

Полный гармоний, без рифм стих обнаженный милей!»

Оригинальнейший способ использования гекзаметра предложил в свое время Брюсов. Он обнаружил, что две строки элегического дистиха в сумме составляют 31 слог (если гекзаметр полный). Это точно столько же, сколько в изысканной японской твердой форме – танка. Брюсов стал даже писать элегическим дистихом русские имитации танка. Вот одна из них:

«как золотые

дождя упадания

слезы немые

будут в печальной судьбе

думы мои о тебе»

Это танка. А вот элегический дистих:

«Как золотые дождя упадания – слезы немые,

Будут в печальной судьбе думы мои о тебе.»

Такая гибкость гекзаметра была замечена и другими. Вот почти верлибр, хотя на самом деле нормальный гекзаметр:

«В звездный вечер помчались,

В литые чернильные глыбы,

Дымным сребром

Опоясав борта

И дугу означая

Пенного бега.

Слева

Кошачья Венера сияла.

Справа

Вставал из волн

Орион, декабрем освеженный.

Кто, поглядев в небеса

Или ветер послушав,

Иль брызги

Острой воды ощутив на ладони, —

Скажет:

Который

Век проплывает,

Какое

Несет нас в просторы судно:

Арго ль хищник,

Хирама ли мирный корабль,

Каравелла ль

Старца Колумба.

Сладко

Слышать твой шепот, Вечность!» (Шенгели)

Но, несмотря на широкое проникновение гекзаметра и его производных в русскую поэзию, он все же не стал «противовесом» силлабо-тонике. Об этом, и о дальнейшей истории русского стиха мы поговорим еще не раз в следующих очерках.

Источник статьи: http://stihi.ru/2006/06/11-609

Дети пишут гекзаметром

Ученики 6 класса, изучая наследие Гомера, попробовали свои силы в написании стихов гекзаметром. Это шестистопный стихотворный размер, которым написаны многие произведения античной поэзии. Гекзаметр предполагает возвышенную тематику, но наши шестиклассники пишут не о богах и героях, а о том, что близко им самим. Вот, что у них получилось:

Ко школе я мчалась в троллейбусе быстроидущем,

Вбежав в сие здание вовсе и не опоздала я.

Зайцева Аня

Однажды шла в школу я добродушевная,

Но день мне оценка испортила мрачноужасная.

Ерофеева Маша

Вчера не успела я сделать уроки тяжелоносимые,

В пути собиралась их выполнить я, но не успела.

За то, что не сделала, грозный учитель поставил мне двойку.

Строгова Аня

За замерзшеузорчатой рамой вдруг увидела я деревья старинногигантские

Все ветки у них белоснежным укутаны пледом.

Спасская Оля

Как-то раз мы пошли в столовую вкуснодымящую,

Беседин все масло съедал, а Гриша ругал его грозно.

Андреев Сережа

Выгнал учитель лит-ры из класса меня дерзновенного

За разговоры с уроком словами не связные вовсе,

С другом моим я молил о пощаде, но понес наказание,

Больше не будет таких посрамлений ужасных, о боги.

Басилов Гриша (объяснительная записка)

Правила строгие в школе отныне, с оного года,

В школьных доспехах кроссовкам спортивным боле нет места,

А если увижу такое, то плохо вам скоро придется,

Праведный гнев свой обрушу на вас, многоумные дети!», —

Так говорила порядкосмотритель, Алена Васильна.

Много славных героев, рискнувших нарушить уклад сей,

Ныне с карточкой белой в дневниках своих ходят.

Назаренко Артем

Быстрокрылый Андреев Сережа по школе летает,

Алена Васильевна грозно взирает всегда на Сергея.

Дневник у Сережи весь краснорастрепанный страшно.

Сердится папа на сына всегда своего расторопного,

Домашнее бремя по математике и русскому не несет сей отважный герой никогда.

Беседин Федор

И когда появился свет блистательный солнца,

В школу отправился я очень сильнозаспАнным,

Но в учебное наше заведенье вошедше, сон растворился.

Звонок зазвенел так свистяще, что в ушах у героев гул поднялся,

И сказал досточтимый учитель :« Поставлю вам пару, ежель не выучите «Илиаду» в кратчайшее время».

Россохин Коля

Вечером в среду много дел у меня было

И только к девяти пришло, появилось мое вдохновенье,

Написал я все строки тогда, но очень устал, не заметил изъяна,

И счастливо слОжил заданье в портфель неудобоносимый.

На уроке ж литры громкошумной, понял, что сделал не то я,

Потому отказался читать я свои многострадальные строки.

Россохин Коля (объяснительная записка)

Я рожден в третий год двадцать первого века болезным и слабым ребенком.

Быстроветрый и лютый февраль рвался в окна, барабаня колючей пургой.

Не с того ли Господь наградил меня нравом горячим, но сердцем открытым,

Что от роду до нынешних дней бремя многих скорбей дастся мне пронести?!

В семь, как водится, лет отвели меня в лучшую школу столицы.

Я экзамен серьезный пред ученьем достойно и честно держал.

Ныне, в классе шестом, постигая премудрости греков великих,

Шестистопным гекзаметром в муках прекрасных я стих по заданью сложил.

Лазарев Алексей

Звонок на урок прозвенел угрожающий, перемена кончается вскоре

Яркозвездные очи учительницы взирают на нас очень строго

Как Фобос и Деймос терзает нас страх пред Аидовым царством сиим,

Сей кабинет страшнее уроков, ибо домашку не сделали мы.

Гавлюковская Надежда

Праздник школьный случился, о счастие, други!

Долго уборщица мусор мела крутобокий.

Славным деяньем директор доволен остался,

Крохи трапезы отвез на подводе супруге и детям.

Соня Захарова

Рев и грохот ужасный. То дети шумят в перемену,

И несчастен, кто им попадется в кипящее бурное море,

Будет выброшен он и подобен летающей пене,

Что лежит на громадах волнующих мрачные волны.

Гекзаметр — это что такое? Гекзаметр в русской поэзии

Стихосложение можно назвать целой наукой, у которой есть свои законы и правила, разработанные за тысячелетия существования поэзии. И в этой статье мы поговорим об одном из древнейших стихотворных размеров – гекзаметре.

Что такое гекзаметр в литературе?

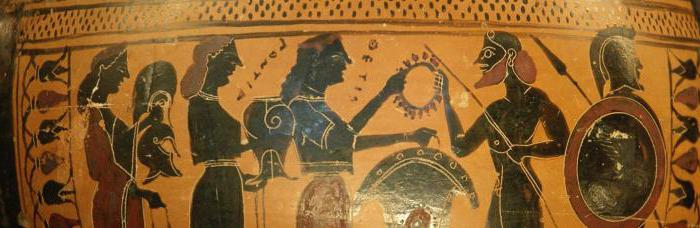

Гекзаметром называют древнейшую форму стиха, известную еще с античности. Это 6-стопный дактилический метр с цезурой после 7-го слога и сокращенным окончанием на один слог. Гекзаметр был самым распространенным метром в античной поэзии, именно им были написаны «Одиссея» и «Илиада». Именно поэтому гекзаметр также называют эпическим и героическим стихом.

История

Гекзаметр – это метрический стих, который возник примерно в 8 веке до н. э. в Древней Греции. Ученым до конца не известно, как возник этот размер. Существует предположение о заимствованном характере гекзаметра. Согласно самому распространенному мнению, этот метр возник под влиянием хеттских и хурритских поэм. Изначально стихи, сложенные по законам гекзаметра, не записывались, а передавались из уст в уста.

Согласно мифам, эта форма стиха была создана древнегреческим богом Аполлоном, а распространила ее по земле дочь бога Фемоноя, дельфийская пифия. Поэтому неудивительно, что поначалу гекзаметр использовали только в сакральных тестах, например при составлении речей оракулов и религиозных гимнов. Часто такие стихи произносились под аккомпанемент музыкальных инструментов.

Гораздо позже гекзаметр перешел в героическую поэзию и другие виды стиха. И первом его письменным образцом стали известнейшие произведения Гомера – «Одиссея» и «Илиада», написание которых датируется примерно 9-8 веками до н. э. В этих текстах гекзаметр предстает в своем классическом виде. Поэтому у ученых нет возможности проследить формирование этой формы стихосложения, первый письменный памятник является образцом законченного и полностью сложившегося метра.

Что касается римской поэзии, то там гекзаметр впервые был введен Квинтом Эннием. Вообще, по своей природе эта стихотворная форма подходит для таких языков, как латинский и древнегреческий, где долготы гласных имели фонологическое значение. На сегодняшний день этот размер в классическом виде не используется, его лишь имитируют и искусственно воссоздают.

Гекзаметр: примеры стихов и их строение

Героический античный гекзаметр представляет собой 6-стопный стих с двумя вариантами заполнения стоп. Сильное место называется арсис, им может быть только долгий слог. Слабое место называется тезис – им может быть как долгий, так и краткий слог. Главное, чтобы был соблюден принцип квантитативности, то есть равной количественности. При этом последний слог может быть любым и является знаком окончания стихотворения. Схема гекзаметра выглядит следующим образом: _UU|_UU|_UU|_UU|_UU|_X

Учитывая, что каждая стопа может быть заменена спондеем, можно заключить, что всего существует 32 возможности реализовать подобный стих. Классический 17-сложный будет звучать так: Quādrupedānte putrēm sonitū quatit ūngula cāmpūm…

Мы вынуждены приводить примеры на латинском языке, так как русский язык просто не располагает возможностью написания стихов классическим гекзаметром ввиду отсутствия длинных и кратких гласных.

Цезура

Итак, если вам когда-нибудь в контрольной работе попадется задание «объясните термины «гекзаметр» и «цезура»», то как ответить на первую его часть — вам известно, но как же быть со второй?

Цезурой называют словораздел (своеобразную паузу), который однообразно повторяется во всем стихотворении. Части, которые получаются после разделения их цезурой, называются полустишиями.

Роль подобных пауз в гекзаметре велика из-за симметрии ритмического размера. А, например, для силлабики цезуры не играют важной роли для восприятия стиха. В размерах же метрических (речитативных, с фиксированным ритмом) паузы необходимы, так как без них на слух невозможно уловить моноритмическую длинную строку.

Тем не менее изначально произносится без пауз гекзаметр. Примеры стихов сакрального типа являются тому подтверждением. И уже позднее, с развитием индивидуального творчества, стихотворная система эволюционировала. Полностью понять значение цезуры может лишь носитель языка-оригинала, на котором писались древние произведения.

Таким образом, гекзаметр – это стихотворный размер, состоящий из последовательно расположенных трехдольных частей, начало и конец которых отмечаются паузами. Обычно подобные стихотворные произведения делятся на 2-3 фрагмента.

Для чего используется

Как известно, стихотворные размеры имеют свою смысловую особенность, сообразно с которой и применяются. Гекзаметр – это в первую очередь прекрасный инструмент для создания образа и дальнейшего его раскрытия.

Опытные поэты, чередуя паузы, могли добиться очень высокого с точки зрения образности художественного эффекта. Еще более этот эффект можно усилить заменой обычной строфы спондеем.

В итоге классический размер использовали для описания оживленного действия, того, что имело быстрый характер. А спондей вставляли, когда была необходимость в торжественности, замедлении и значимости.

Гекзаметр в тонике

Однако есть языки, в которых долгота гласных не имеет какой-либо фонологической ценности, например немецкий, русский и пр. В таких языках гекзаметр был воссоздан искусственно для того, чтобы передать размер латинской классики и древнегреческих произведений.

Подобный искусственный гекзаметр обычно представляет собой стихотворение с 6-ю ударными согласными и 2-мя, а иногда и одним, безударными. Таким образом, в силлабо-тонической системе стихосложения это выглядит как 6-стопный дактиль, который может быть заменен хореем. Также эта схема носит название 6-стопный дактило-хореический дольник. Цезура при этом остается на середине строфы.

Русский гекзаметр

Как говорилось выше, в русском языке этот размер искусственно воссоздается. Он имеет 18 долей, оригинальный же античный – 24 доли.

Гекзаметр в русском языке подчиняется правилам обычных трехсложных размеров, при этом ударные слоги могут быть заменены на безударные, и наоборот. Обычно он имеет следующую схему:

_UU|_UU|_UU||_UU|_UU|_U, где || — это обозначение цезуры.

Стал первым в русском стихосложении размером с долями гекзаметр. Стихи, написанные по данной схеме, впервые появились в «Грамматике» М. Смотрицкого в 1619 году. Однако это были еще только наметки, так как долгие и краткие слоги были установлены произвольно, а внешне стих напоминал чередование дактилей со спондеями. Первым же устойчивым примером гекзаметра считается произведение шведа Спарвенфельда, написанное в 1704 году.

Тредиаковский

Однако только Тредиаковский первым утвердил норму для гекзаметра – тринадцатисложник. Эту мысль он изложил в своем труде «Новый и краткий способ к сложению русского стиха». Первые примеры нового размера поэт дал в сборнике «Аргенида»: «Первый Феб, говорят, любодейство с Венерою Марса/ Мог усмотреть: сей бог зрит всё, что случается, первый…».

Гекзаметр, примеры которого можно найти и в других произведениях Тредиаковского, такого вида стал классическим для русской литературы.

Но работа над размером на этом не остановилась, ее продолжил Ломоносов. Он ничего не изменил, зато дал теоретическое обоснование работе Тредиаковского. Значительно и то, что эти изыскания помогли Ломоносову в работе и над силлабо-тонической системой, которая стала основной для русской поэзии.

Переводы Гомера

Гекзаметр – это не самая популярная система в русской поэзии. Единственным действительно значимым и большим примером его является перевод гомеровских поэм, который делали Н. Гнедич и В. Жуковский.

Усерднее всего над переводом «Илиады» работал Гнедич – 2 раза он излагал образец древнегреческой классики прозой и 1 раз в стихах. Последняя попытка (1787) является самой значимой, так как для нее поэту пришлось продолжать немалую работу по преобразованию гекзаметра и приспособлению его к русскому языку. Хотя изначально он пытался перевести александрийским стихом, на что потратил 6 лет, но разочаровался в результате, уничтожил все свои труды и принялся заново, уже пользуясь только гекзаметром.

Благодаря подобным усилиям Гнедичу удалось создать лучший перевод поэмы Гомера, который по сей день считается непревзойденным. Вот небольшой отрывок из него: «Слово скончавши, воссел Фесторид; и от сонма воздвигся/ Мощный герой, пространно-властительный царь Агамемнон…». Написанная гекзаметром в оригинале, «Илиада» таким образом была воссоздана в той же ритмике на русском языке.

Сложно поверить, но первые примеры перевода были встречены читателями негативно, и Гнедичу пришлось отстаивать выбранный стихотворный размер.

19 век

Работу над переводами Гомера продолжил Жуковский, представив русскому читателю «Одиссею». Также ему принадлежит прекрасная адаптация «Войны мышей и лягушек», в которой также за стихотворную основу был взят гекзаметр. Примеры из произведений: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который/ Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен…» («Одиссея»); «Слушайте: я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек./ Сказка ложь, а песня быль, говорят нам; но в этой. » («Война»).

Также к гекзаметру обращались Пушкин, Лермонтов, Фет и многие другие поэты 19 века. Однако интерес к нему постепенно утихает. В 20 веке этот стихотворный размер вновь возрождается в работах Вяч. Иванова, Бальмонта, Шенгели, Набокова.

Источник статьи: http://fb.ru/article/281333/gekzametr—eto-chto-takoe-gekzametr-v-russkoy-poezii