Речевая характеристика героев

Мой канал посвящен текстам, художественным, научно-популярным, публицистическим, даже коммерческим, всему, что с ними связано. О каких-то особенностях устной речи, а она от письменной сильно отличается, в том числе требованиями, я здесь не пишу. Но эта статья исключение. Правда, разговор пойдет не о речи живых людей, а о речевых характеристиках книжных героев.

Речь как отражение индивидуальных особенностей

Все люди говорят по-разному. Вообще, по речи человека можно составить его психологический портрет. Быстро тараторят, проглатывая слова, эмоциональные, легко возбудимые люди с холерическим темпераментом. Или же те, кто находится в состоянии повышенного возбуждения. («Идем, скорее, идем, идем же» Там столько вкусного! Много! Бежим, а то без нас все съедят!»)

Волнуясь или, испугавшись, человек может говорить краткими фразами из одного-двух слов, перескакивать с одного на другое. Его мозг поглощен какой-то проблемой, и человеку не до того, чтобы контролировать свою речь.

А флегматичные педанты, наоборот, говорят длинными фразами с пояснениями, дополнениями. Разжевывают все до мелочи и часто так долго добираются до сути, что и сами забывают о чем хотели сказать.

Речь властного человека полна глаголами повелительного наклонения. Глаголов много и в речи активного, деятельного человека, романтичная девушка, наоборот, часто использует определения – прилагательные и цветистые причастные обороты. А вот деловой мужчина вряд ли будет плести словесные кружева.

Продолжать можно долго. Но к чему это я? А к тому, что все это хорошо заметно в реальной жизни, и мы интуитивно оцениваем человека по его речи. А вот в книгах авторы про речевые характеристики героев часто забывают.

О чем говорит речь персонажей

Чаще всего герои в книгах начинающих авторов говорят языком автора, используя то же построение фраз, речевые обороты, местечковый сленг и популярные современные мемы. В итоге суровый наемник, образ которого вышел из-под пера юной писательницы, с восторгом и массой прилагательных и деепричастных оборотов описывает друзьям понравившуюся ему девушку. Ага. Читать бывает смешно. Но это не то место, где писательницей запланирован юмор.

Не стоит думать, что начинающие писатели-мужчины этим не грешат. У них юная подавальщица в кабаке строит целые философские теории о несправедливости мира. Речь лорда и лакея практически ничем не отличается, вор и принцесса говорят одинаково. И, да, принцесс, «ботающих по фени» развелось масса.

А ведь речевая характеристика персонажей, на которую мало внимания обращают авторы, очень важна. Она не только повышает достоверность художественного произведения, но и позволяет лучше раскрыть характер персонажей, сделать их запоминающимися, любимыми.

Что можно использовать для речевой характеристики?

Слова-паразиты : «типа», «куда ни шло», «стало быть», «так сказать». Они чаще используются в речи второстепенных персонажей. Один и тот же оборот, мелькающий постоянно, делает этого героя узнаваемым.

Слова-маркеры, свидетельствующие о принадлежности персонажа к определенной группе, профессиональный сленг. Например, слово «клава» вместо «клавиатура», «юзать» вместо «использовать»; «салага», вместо «молодой» в речи вояки. Морской волк скажет «тупой как медуза», кузнец – «как кувалда», некромант – «как зомби», а принц – «как первый министр моего батюшки».

Специфические речевые обороты . Например, канцелярит в речи чиновника или косноязычие и неправильно использованные слова у необразованного человека. У А. Пехова в цикле «Страж» есть персонаж Проповедник. Это дух, призрак, но, несмотря на свой призрачный «статус», он все время говорит в стиле проповеди, вворачивая цитаты из Священного Писания.

Афористичность . Высказывания, делающие речь героя яркой. Например, цитаты из высказываний Остапа Бендера давно превратились в устойчивые выражения. А лорд Генри из «Портрета Дориана Грея» О. Уайльда выдает столь парадоксальные высказывания, что над ними надолго зависаешь в раздумьях: «Единственная разница между мимолетным капризом и вечной любовью заключается в том, что каприз длится дольше».

Особый акцент, своеобразное построение фраз. Что касается фраз, то сразу вспоминается магистр Йода из «Звездных войн». У Эраста Фандорина из цикла Б. Акунина особая речевая «фишка» — это заикание. Своеобразие речи персонажей придает специфический одесский акцент с добавлением частицы «таки». Или вот пример из современного юмористического фэнтези. В одной из книг А. Одуваловой есть принц, превращенный обманутой любовницей в рыжего кота. Ему добавляет очарования особый кошачий акцент в речи:

– Сходи, мы-р-рр-р? – оживился кот, уселся у меня на руках и потянулся. – Мяу-у-у! — выдал он очень реалистично, протяжно. Бабушкина Ириска так же орала, учуяв на кухне запах свежесваренной курочки из супа. — Ну, сходиу-у-у. Я тебя объясню-у-у-у куда. М-р-р-р?

В общем, фантазия вам в руки. Внимательное отношение к речи персонажей позволит сделать их узнаваемыми, а текст реалистичным и живым. Это еще и очень интересная работа – оживление персонажей. Но тут важно не переборщить.

Удачи и творческого настроения, вам, уважаемые. До скорой встречи.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/liteditor59/rechevaia-harakteristika-geroev-5d81f300a3f6e400ad807700

Речевая характеристика — это. Определение, особенности и требования

Речь – визитная карточка человека. Она выдаст ваш возраст, уровень образования, статус и даже интересы. Неудивительно, что писатели охотно используют в произведениях речевую характеристику. Это превосходное дополнение к литературному портрету героя.

Важнее, как они говорят

Максим Горький заметил, что чаще оказывается важным не то, что говорят герои, а то, как они это делают. Главное – не суждения, а манера. Поэтому самое точное определение понятия «речевая характеристика» — это характер лексики персонажа, интонационная и стилистическая окрашенность его словесных конструкций.

Как работает это образное средство? Риторика героев характеризует индивидуальность, делает образ выразительным и запоминающимся, служит средством противопоставления другим персонажам, проявляет душевное и эмоциональное состояние героя.

Требования к лексическим средствам

Литературные приемы создания речевой характеристики – это использование диалектных и жаргонных слов, профессионализмов и канцеляризмов, включение конструкций, засоряющих речь. Это также введение в речь персонажей поговорок, шуток, иносказаний, уменьшительно-ласкательной лексики. Говор может быть быстрым или замедленным, отличаться необычным строением фраз, степенью громкости.

В чем «соль» характера

Признаком, отличающим героя от других персонажей, могут стать особые, характерные только для него, слова и выражения, как, например, у Остапа Бендера, героя романов Ильфа и Петрова. Другие персонажи отличаются специфическими дефектами речи, которые придают образу пикантность. Так картавит полковник Най-Турс из Булгаковской «Белой гвардии», шепелявит очаровательная мисс Степлтон из рассказа Конан Дойла «Собака Баскервиллей» и слегка заикается Эраст Фандорин в детективных романах Бориса Акунина.

Комедия «Недоросль»: речевые характеристики героев

Пьеса Дениса Фонвизина «Недоросль» — первая российская комедий эпохи классицизма. В 1782 году она с триумфом прошла на подмостках Театра Карла Книпера в Санкт-Петербурге, затем была опубликована и выдержала 4 издания еще при жизни автора.

Комедия была создана в лучших традициях классицизма и имела целью исправление пороков общества. Пьеса четко разделяла всех персонажей на положительных и отрицательных. Она подчинялась триединству места, действия и времени. Отличительной особенностью были «говорящие» имена и фамилии действующих лиц «Недоросля» и речевые характеристики героев.

Живой разговорный язык комедии выявил новаторство Фонвизина, который был ярким участником процесса формирования общерусского литературного языка во второй половине 18-го века.

Авторское кредо

Лексика положительных героев драматургии времен Фонвизина была насыщенна книжными оборотами и громоздкими синтаксическими конструкциями. Денис Иванович внес в эту традицию существенные перемены. Оставаясь книжной, речь лучших героев его комедии – Стародума, Софьи, Милона, Правдина — горит жаждой истины, чести, справедливости, нетерпимостью к пороку. Так речевая характеристика персонажей являет нравственный идеал автора, оппозиционно настроенного к консерватизму правящих кругов.

Риторика Стародума, этого альтер эго самого Фонвизина, афористична и образна. Его реплики скоро разошлись на цитаты: «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время», «Золотой болван – все болван» и другие.

Разговор Стародума зависит от речевой ситуации, например, в беседе с Простаковой и Скотининым он с иронией использует просторечные выражения.

Почему смеемся: особенности речи отрицательных персон

Нельзя не отметить, что речь негативных персонажей «Недоросля» по-своему привлекательна: в ней много непринужденности, народных поговорок, колоритных фразеологизмов.

Замечательна в комедии «Недоросль» речевая характеристика Простаковой. У автора драматургического произведения в запасе имеются только реплики персонажей, чтобы создать полное впечатление о кичливости и невежестве матери Митрофанушки. Простонародная лексика, лишенная экспрессии, подчеркивает интеллектуальную и душевную скудость героини. Она говорит «куды», «авось-либо», «кабы», «нещечко», «смотри-тка» вперемешку с бранными словечками: «бестия», «скот», «рожа», «каналья», «рыло», «воровская харя», «собачья дочь» и т.п. Так речевая характеристика Простаковой демонстрирует грубость, порочность, жестокость персонажа.

Наряду с просторечными высказываниями и диалектизмами помещица пользуется также и книжными оборотами: «амурное письмо», «изрядный вымысел». Это прием не просто комичный, он позволяет достичь удивительного правдоподобия в образе Простаковой, речевая характеристика которой свидетельствует о том, что автор неплохо знаком с лексикой провинциальных дворян.

Прибауток, пословиц и каламбуров полны высказывания Митрофанушки и Скотинина. Однако этот прием вовсе не делает их симпатичными персонажами. Грубые и вульгарные выражения вперемежку с народной лексикой служат одной цели – высмеиванию и осуждению отрицательных героев.

Лексика из хлева

Речевая характеристика Скотинина отличается «зоологическим» оттенком: «поросята», «свинки», «хлевок» — его любимые слова. Их он произносит с нежностью и гордостью, нередко олицетворяя себя с обитателями скотного двора. Не случайно Н. В. Гоголь сказал о Скотинине, что свиньи для него то же, что картинная галерея для любителей искусств. В лексиконе помещика-крепостника парадоксально смешиваются просторечные обороты (завтре, котора, эка счастье) с канцеляризмами из мира госучреждений: «челобитчик», «оставлен капралом». Скотинин не церемонится ни с челядью, ни с собственным племянником: «его…как черта изломаю».

Злонравия плоды

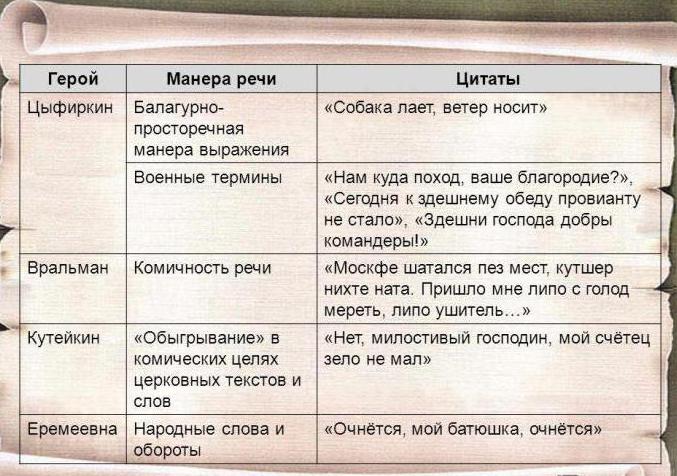

Митрофан на фоне своей родни выглядит «профессором», поскольку с ним занимаются учителя. Однако и они – недоучки, и способности у недоросля оставляют желать лучшего. Нам дает некоторое представление об учителях недоросля таблица речевых характеристик на фото.

Увалень и лентяй, Митрофанушка изъясняется простовато и грубо: «как шальной хожу…ночь всю така дрянь в глаза лезла». Реплики дворянского сынка комичны благодаря глупости и безграмотности. Он говорит о существительном «дверь», что это «прилагательна», потому что она «шесту неделю» стоит «приложена к своему месту». В финале бессердечный сын не откликается на призыв матери, отмахиваясь от нее: «отвяжись!» Образ Митрофанушки автор создал как иллюстрацию того, насколько пагубен пример злонравных и непросвещенных родителей для подрастающего поколения, поступки персонажа и его речевая характеристика это подчеркивают.

Как говорят герои «Грозы»

Драма «Гроза» А. Н. Островского появилась почти сто лет спустя, когда просвещенные дворяне были воодушевлены грядущими реформами. Бунтарское звучание невероятно напряженного конфликта пьесы задает в числе прочих выразительных средств и речевая характеристика. Грозу в отношениях и в душах персонажей замечательно демонстрируют диалоги противостоящих друг другу героев.

Реплики из темного царства

Затхлый и деспотичный мир патриархального города Калинова предстает перед читателем в речи Кабанихи и Дикого. Последнего кличут в городе «ругателем», какого еще поискать надо. Реплики его агрессивны и откровенно грубы. Нетерпимый высокомерный характер персонажа проявляется в том, что иностранные слова он произносит на собственный манер.

Говор Кабанихи переполнен домостроевской лексикой. Она часто использует повелительное наклонение, не гнушается бранными словами. Рядом с грубостью и насмешливостью в речи ее звучит желание показаться людям доброй и даже несчастной, вызвать сочувствие и приятие. Так словесные конструкции помогают автору создать лицемерный персонаж.

Речь словно песня

Центральный герой драмы – Катерина – разговаривает на языке народной поэзии, в ее репликах перемежаются просторечные слова с лексикой церковно-житийной литературы. Речь Катерины исключительно образна и эмоциональна, в ней много уменьшительно-ласкательных конструкций. Она раскрывает характер глубокий и неординарный. Это особенно видно в диалогах с людьми одного с Катериной поколения. Расчетливая и циничная Варвара разговаривает короткими фразами, которыми правит приземленная житейская мудрость и практицизм, замешанный на лжи. Культурный и учтивый Борис, готовый терпеть тиранию своего дяди Дикого, «болен» привычкой к самобичеванию. Его внутренние монологи обличают человека доброго, но малодушного. Этому способствует прием инверсии в речи героя, который всегда зависит от обстоятельств и не умеет сам управлять своей жизнью.

Емкие речевые штрихи к портретам героев

Речь Тихона простонародна и начисто лишена поэзии, это безвольный и бездуховный персонаж. Подчеркнуто вежливый с матушкой, Тихон развязен в беседах с другими.

Одним из знаковых персонажей в пьесе является Феклуша. Разговорные элементы с вкраплением церковнославянизмов ее речи отражают фальшь, господствующую в отношении нравственных ценностей и веры в Бога у обитателей Калинова.

Уравновешенная и грамотная речь Кулигина – механика-самоучки — демонстрирует честный хороший характер, исполненный мечты о лучшем будущем города. Лексика изобретателя отличается правильно построенными конструкциями, если он использует разговорные слова, то очень органично и в меру. Высказываниям Кулигина не чужды поэтические обороты, когда он любуется совершенством окружающего мира. Это положительный герой драмы, убеждения и творческий порыв которого не находят поддержки.

Они переживут века

Умение мастерски создать языковой портрет персонажа – привилегия талантливых литераторов. Герои их книг создают новую реальность и надолго запоминаются читателям.

Источник статьи: http://fb.ru/article/365098/rechevaya-harakteristika—eto-opredelenie-osobennosti-i-trebovaniya