Хранимые процедуры PL/SQL: создание, выполнение, вывод, удаление и сокрытие кода

Создание хранимой процедуры PL/SQL

Для того чтобы написать собственную программу на PL/SQL, нужно воспользоваться одной из инструкций SQL CREATE . Например, если вы хотите создать хранимую функцию именем wordcount для подсчета количества слов в строке, выполните инструкцию CREATE FUNCTION ::

Как и в случае с простыми блоками BEGIN-END, приводившимися ранее, код этой инструкции в SQL*Plus должен завершаться символом косой черты, который размещается в отдельной строке.

Если администратор базы данных предоставил вам привилегию создания процедур CREATE PROCEDURE (которая также включает привилегию создания функций), эта инструкция заставит Oracle откомпилировать и сохранить в схеме заданную хранимую функцию. И если код будет откомпилирован успешно, вы увидите следующее сообщение:

Если в схеме Oracle уже имеется объект (таблица или пакет) с именем wordcount , выполнение инструкции CREATE FUNCTION завершится сообщением об ошибке:

По этой причине Oracle поддерживает инструкцию CREATE OR REPLACE FUNCTION — вероятно, вы будете использовать ее в 99 случаях из 100:

Связка OR REPLACE позволяет избежать побочных эффектов, вызванных удалением и повторным созданием программ; она сохраняет все привилегии на объект, предоставленные другим пользователям или ролям. При этом она заменяет только объекты одного типа и не станет автоматически удалять таблицу с именем wordcount только потому, что вы решили создать функцию с таким же именем.

Программисты обычно сохраняют подобные команды (равно как и анонимные блоки, предназначенные для повторного использования) в файлах операционной системы. Например, для хранения рассматриваемой функции можно было бы создать файл wordcount.fun , а для его запуска применить команду SQL*Plus @ :

Как упоминалось ранее, SQL*Plus по умолчанию не выводит содержимое сценария на экран. Для того чтобы исходный код сценария, включая присвоенные Oracle номера строк, отображался на экране, воспользуемся командой SET ECHO ON . Особенно полезна эта команда в ходе диагностики. Давайте намеренно допустим в программе ошибку, закомментировав объявление переменной:

Предупреждение сообщает нам о том, что функция была создана, но из-за ошибок компиляции ее выполнение невозможно. Нам удалось сохранить исходный код в базе данных; теперь нужно извлечь подробную информацию об ошибке из базы данных. Проще всего это сделать с помощью команды SQL*Plus SHOW ERRORS, которую можно сократить до SHO ERR :

Вывод других ошибок

Многие программисты Oracle знают только одну форму команды SQL*Plus:

Они ошибочно полагают, что для получения дополнительной информации об ошибках, не встречавшихся при последней компиляции, необходимо обращаться с запросом к представлению USER_ERRORS . Однако если указать в команде SHOW ERRORS категорию и имя объекта, вы получите информацию о последних связанных с ним ошибках:

Например, чтобы просмотреть информацию о последних ошибках в процедуре wordcount , выполните такую команду:

Будьте внимательны при интерпретации выходного сообщения:

Оно выводится в трех случаях: (1) когда код объекта откомпилирован успешно; (2) вы задали неверную категорию (скажем, функцию вместо процедуры); и (3) объект с заданным именем не существует.

Полный список категорий, поддерживаемых этой командой, зависит от версии СУБД, но в него как минимум входят следующие категории:

Компилятор обнаружил оба вхождения переменной и сообщил точные номера строк и столбцов. Более подробную информацию об ошибке можно найти по идентификатору (в данном случае PLS-00201) в документации Oracle Database Error Messages.

Во внутренней реализации команда SHOW ERRORS обращается с запросом к представлению Oracle USER_ERRORS из словаря данных. В принципе вы можете обращаться к этому представлению и самостоятельно, но обычно это просто не нужно (см. врезку «Вывод других ошибок»).

Команда SHOW ERRORS часто добавляется послед каждой инструкции CREATE , создающей хранимую программу PL/SQL. Поэтому типичный шаблон для построения хранимых процедур в SQL*Plus может начинаться так:

(Обычно я не включаю команду SET ECHO ON в сценарий, а просто ввожу ее в командной строке, когда это потребуется.)

Если ваша программа содержит ошибку, которая может быть обнаружена компилятором, инструкция CREATE сохранит эту программу в базе данных, но в нерабочем состоянии. Если же вы неверно используете синтаксис CREATE , то Oracle не поймет, что вы пытаетесь сделать, и не сохранит код в базе данных.

Выполнение хранимой процедуры PL/SQL

Мы рассмотрели два способа вызова хранимой программы: заключение ее в простом блоке PL/SQL и использование команды EXECUTE среды SQL*Plus. Одни хранимые процедуры также можно использовать в других. Например, функция wordcount может использоваться в любом месте, где может использоваться целочисленное выражение. Короткий пример тестирования функции wordcount с входным значением CHR(9) , которое является ASCII-кодом символа табуляции:

Вызов функции wordcount включен в выражение как аргумент процедуры DBMS_OUTPUT . PUT_LINE . В таких случаях PL/SQL автоматически преобразует целое число в строку, чтобы соединить его с двумя другими литеральными выражениями. Результат получается следующим:

Многие функции PL/SQL можно вызывать и из SQL-инструкций. Несколько примеров использования функции wordcount :

- Включение в список выборки для вычисления количества слов в столбце таблицы:

- Использование в ANSI-совместимой инструкции CALL для привязки выходных данных функции к переменной SQL*Plus и вывода результата:

То же, но с выполнением функции из удаленной базы данных, определяемой ссылкой test.newyork.ora.com:

Выполнение функции, принадлежащей схеме bob , при подключении к любой схеме с соответствующей привилегией:

Вывод хранимых процедур PL/SQL

Рано или поздно вам потребуется просмотреть список имеющихся хранимых процедур и последние версии их исходного кода, которые Oracle хранит в словаре данных. Эту задачу намного проще выполнить в графических служебных программах, но если у вас такой программы нет, можно написать несколько SQL-инструкций, извлекающих из словаря данных нужную информацию.

Так, чтобы просмотреть полный список программ (а также таблиц, индексов и других элементов), запросите информацию представления USER_OBJECTS :

Представление содержит сведения о каждом объекте: его имя, тип, время создания, время последней компиляции, состояние работоспособности и другую полезную информацию.

Если вам нужно получить данные об интерфейсе программы в SQL*Plus, проще всего воспользоваться командой DESCRIBE :

Команда DESCRIBE также работает с таблицами, объектными типами, процедурами и пакетами. Чтобы просмотреть полный исходный код хранимых процедур, обратитесь с запросом к представлению USER_SOURCE или TRIGGER_SOURCE .

Управление привилегиями и создание синонимов хранимых процедур

Созданную вами программу на PL/SQL обычно не может выполнять никто, кроме вас или администратора базы данных. Предоставить право на ее применение другому пользователю можно с помощью инструкции GRANT :

Инструкция REVOKE лишает пользователя этой привилегии:

Привилегия выполнения EXECUTE также может быть представлена роли:

а также всем пользователям Oracle:

Если привилегия EXECUTE представляется отдельному пользователю (например, с идентификатором scott ), затем — роли, в которую входит этот пользователь (например, all_mis ), и наконец, — всем пользователям, Oracle запомнит все три варианта ее предоставления. Любой из них позволит пользователю scott выполнять программу. Но если вы захотите лишить данного пользователя этой возможности, то сначала следует отменить привилегию пользователя с идентификатором scott , а затем аннулировать привилегию на выполнение функции для всех пользователей ( PUBLIC ) и роли (или же исключить пользователя из этой роли).

Для просмотра списка привилегий, предоставленных другим пользователям и ролям, можно запросить информацию представления USER_TAB_PRIVS_MADE . Имена программ в этом представлении почему-то выводятся в столбце table_name :

Если пользователь scott имеет привилегию EXECUTE на выполнение программы wordcount , он, возможно, захочет создать для нее синоним, чтобы ему не приходилось указывать перед именем программы префикс с именем схемы:

Теперь пользователь может выполнять программу, ссылаясь на ее синоним:

Так удобнее, потому что в случае изменения владельца программы достаточно будет изменить только ее синоним, а не все те хранимые процедуры, из которых она вызывается.

Синоним можно определить для процедуры, функции, пакета или пользовательского типа. В синонимах процедур, функций и пакетов может скрываться не только схема, но и база данных; синонимы для удаленных программ создаются так же просто, как и для локальных. Однако синонимы могут скрывать только идентификаторы схем и баз данных; синоним не может использоваться вместо пакетной подпрограммы.

Созданный синоним удаляется простой командой:

Удаление хранимой программы (процедуры) PL/SQL

Если вы твердо уверены в том, что какая-либо хранимая программа вам уже не понадобится, удалите ее с помощью команды SQL DROP . Например, следующая команда удаляет хранимую функцию wordcount :

Полное удаление пакета, который может состоять из двух элементов (спецификации и тела):

Также можно удалить только тело пакета без отмены соответствующей спецификации:

При удалении программы, которая вызывается из других программ, последние помечаются как недействительные ( INVALID ).

Сокрытие исходного кода хранимой программы (процедуры) PL/SQL

При создании программы PL/SQL описанным выше способом ее исходный код сохраняется в словаре данных в виде обычного текста, который администратор базы данных может просмотреть и даже изменить. Для сохранения профессиональных секретов и предотвращения постороннего вмешательства в программный код перед распространением его следует зашифровать или скрыть иным способом.

Oracle предлагает приложение командной строки wrap , которое преобразует серию команд CREATE в комбинацию обычного текста и шестнадцатеричных кодов. Это действие не является шифрованием в прямом смысле слова, но все же направлено на сокрытие кода. Приведем несколько фрагментов преобразованного кода:

Но если вам понадобится полноценное шифрование (скажем, для передачи такой секретной информации, как пароль), полагаться на возможности wrap не следует.

Процедуры PL/SQL: программирование на примерах

Общий формат процедуры PL/SQL выглядит так:

Основные элементы этой структуры:

- схема — имя схемы, которой будет принадлежать процедура (необязательный аргумент). По умолчанию применяется имя схемы текущего пользователя. Если значение схемы отлично от имени схемы текущего пользователя, то этот пользователь должен обладать привилегиями для создания процедуры в другой схеме.

- имя — имя процедуры.

- параметр — необязательный список параметров, которые применяются для передачи данных в процедуру и возврата информации из процедуры в вызывающую программу.

- AUTHID — определяет, с какими разрешениями будет вызываться процедура: создателя (владельца) или текущего пользователя. В первом случае процедура выполняется с правами создателя, во втором — с правами вызывающего.

- объявления — объявления локальных идентификаторов этой процедуры. Если объявления отсутствуют, между ключевыми словами IS и BEGIN не будет никаких выражений.

- ACCESSIBLE BY (Oracle Database 12c) — ограничивает доступ к процедуре программными модулями, перечисленными в круглых скобках.

- исполняемые команды — команды, выполняемые процедурой при вызове. Между ключевыми словами BEGIN и END или EXCEPTION должна находиться по крайней мере одна исполняемая команда.

- обработчики исключений — необязательные обработчики исключений для процедуры. Если процедура не обрабатывает никаких исключений, слово EXCEPTION можно опустить и завершить исполняемый раздел ключевым словом END .

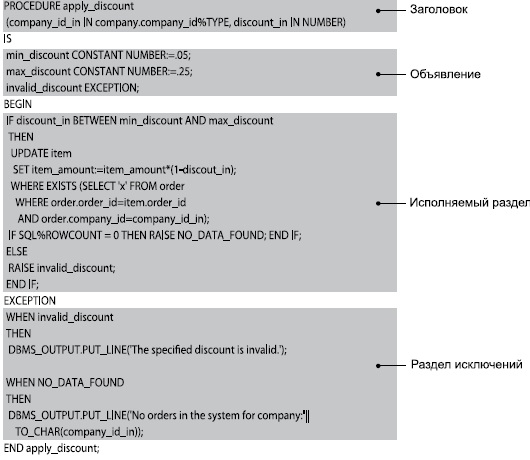

На рис. 1 показан код процедуры apply_discount , который содержит все четыре раздела, характерных для именованных блоков PL/SQL.

Рис. 1. Код процедуры

Вызов процедуры

Процедура вызывается как исполняемая команда PL/SQL. Другими словами, ее вызов должен заканчиваться точкой с запятой (;) и может предшествовать другим командам SQL либо PL/SQL (если таковые имеются) в исполняемом разделе блока PL/SQL или следовать за ними:

Если процедура не имеет параметров, она может вызываться с пустыми круглыми скобками или без них:

Заголовок процедуры

Часть определения процедуры, предшествующая ключевому слову IS, называется заголовком процедуры, или сигнатурой. Заголовок предоставляет программисту всю информацию, необходимую для вызова процедуры:

- Имя процедуры.

- Условие AUTHID (если имеется).

- Список параметров (если имеется).

- Список ACCESSIBLE BY (если имеется — новая возможность Oracle Database 12c).

В идеале программист при виде заголовка процедуры должен понять, что делает эта процедура и как она вызывается.

Заголовок процедуры apply_discount из предыдущего раздела выглядит так:

Он состоит из типа модуля, имени и списка из двух параметров.

Тело процедуры

В теле процедуры содержится код, необходимый для реализации этой процедуры; тело состоит из объявления, исполняемого раздела и раздела исключений этой процедуры. Все, что следует за ключевым словом IS, образует тело процедуры. Разделы исключений и объявлений не являются обязательными. Если обработчики исключений отсутствуют, опустите ключевое слово EXCEPTION и завершите процедуру командой END .

Метка END

Вы можете указать имя процедуры за завершающим ключевым словом END :

Имя служит меткой, явно связывающей конец программы с ее началом. Привыкните к использованию метки END . Она особенно полезна для процедур, занимающих несколько страниц или входящих в серию процедур и функций в теле пакета.

Команда RETURN

Ключевое слово RETURN обычно ассоциируется с функциями, поскольку они должны возвращать значения. Однако PL/SQL позволяет использовать команду RETURN в процедурах. Версия этой команды для процедур не принимает выражений и не может возвращать значения в вызывающий программный модуль — она просто прекращает выполнение процедуры и возвращает управление вызывающему коду.

Использовать эту разновидность RETURN не рекомендуется, поскольку в этом случае в процедуре появляются две и более точки выхода, а это усложняет логику выполнения. Избегайте использования RETURN и GOTO для обхода нормальной управляющей структуры в программных элементах.