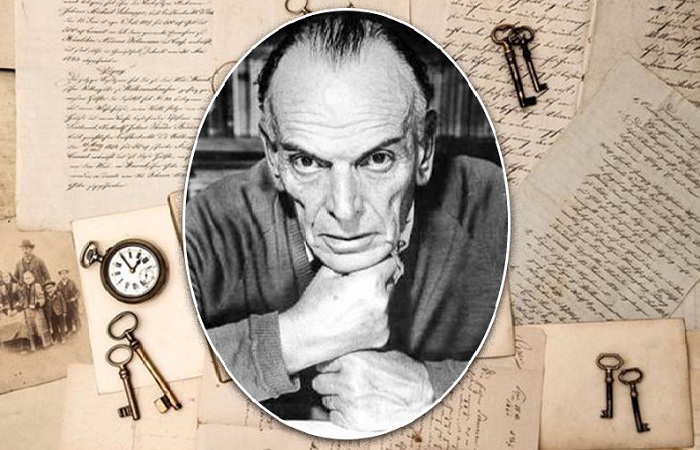

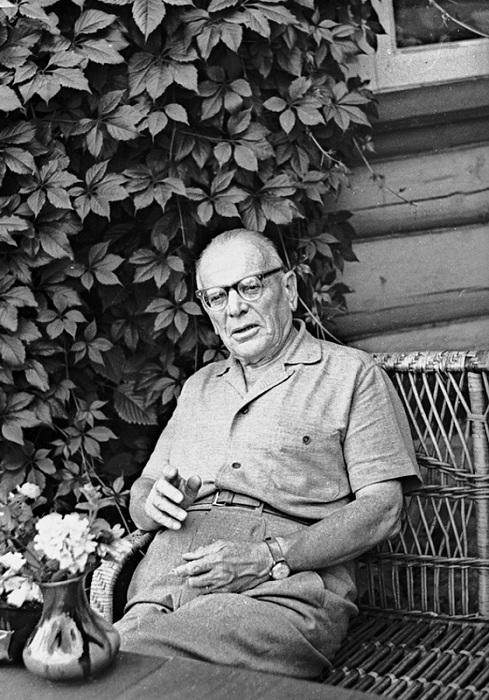

Бесконечное письмо незнакомке, которое всю жизнь писал Константин Паустовский

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Уже после смерти Константина Георгиевича, его сыну от первого брака Вадиму попали в руки письма к одной незнакомке, которой писатель писал их на протяжении долгих лет. И они до боли напоминали те письма, которые в своей далекой юности он писал невесте Кате-Хатидже, а позже Валерии. Татьяне и многим его поклонницам. Те же словосочетания, те же обороты речи, те же теплые интонации…

В жизни писателя было много женщин, которых он любил. Чтобы писать, ему как воздух было необходимо состояние постоянной острой влюбленности. И лишь на склоне лет он понял, что каждая из них была частью одной, придуманной им идеальной женщины.

«Именно тогда мне и пришло в голову, что, по существу, он был однолюбом, что все браки и увлечения только дополняли и развивали друг друга, что состояние влюбленности было необходимым условием успешной творческой работы. Отец им очень дорожил и, может быть, даже провоцировал его», — именно так смог объяснить непостоянство в чувствах и многочисленных увлечениях отца его сын.

И, что ничуть не удивляет, герои книг гениального романтика писали своим возлюбленным точно такие же письма, как и сам автор — своим любимым женщинам. Константин Георгиевич писал жизнь и жил в своих книгах, переживая, любя, страдая и заставляя страдать других.

Обратная сторона гениальности

В конце своего жизненного пути, терзаемый угрызениями совести, Константин Георгиевич напишет с горечью: «Жизнь представляется теперь, когда удалось кое-как вспомнить ее, цепью грубых и утомительных ошибок. В них виноват один только я. Я не умел жить, любить, даже работать. Я растратил свой талант на бесплодных выдумках, пытался втиснуть их в жизнь, но из этого ничего не получилось, кроме мучений и обмана. Этим я оттолкнул от себя прекрасных людей, которые могли бы дать мне много счастья. Сознание вины перед другими легло на меня всей своей страшной тяжестью. На примере моей жизни можно проверить тот простой закон, что выходить из границ реального опасно и нелепо».

Немного из личной жизни писателя-романтика

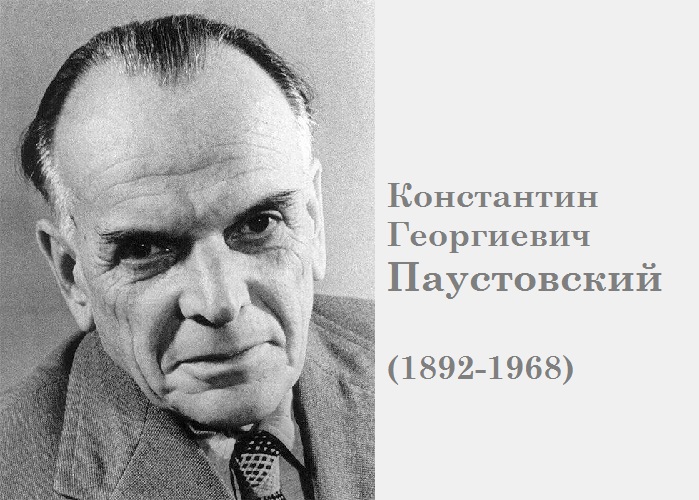

Родословная Константина Паустовского имела украинско-польско-турецкие корни. А родился он в 1892 году в Москве в семье железнодорожного статистика Георгия Паустовского, который происхождением был из запорожских казаков. К слову, его род шел от гетмана П. К. Сагайдачного. Маленький Костя воспитывался на украинском фольклоре на казацких песнях и легендах, с которыми познакомил его дед, бывший чумак.

Отца часто переводили по службе, семья много переезжала, в конце концов, осела в Киеве. К слову сказать, в общей сложности более 20 лет Константин Паустовский, «москвич по рождению и киевлянин по душе», прожил на Украине. Именно здесь он состоялся как журналист и писатель.

С 1904 года Константин учился в 1-й Киевской классической гимназии. Когда он перешел в 6 класс, отец ушел из семьи и, чтобы оплачивать свою дальнейшую учебу, будущему литератору пришлось подрабатывать репетитором. В 1912 году юноша поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. Однако доучиться парню не удалось, так как началась Первая Мировая, и Костя пошел работать: сначала вожатым трамвая, потом на санитарный поезд санитаром.

Первая любовь на дорогах войны

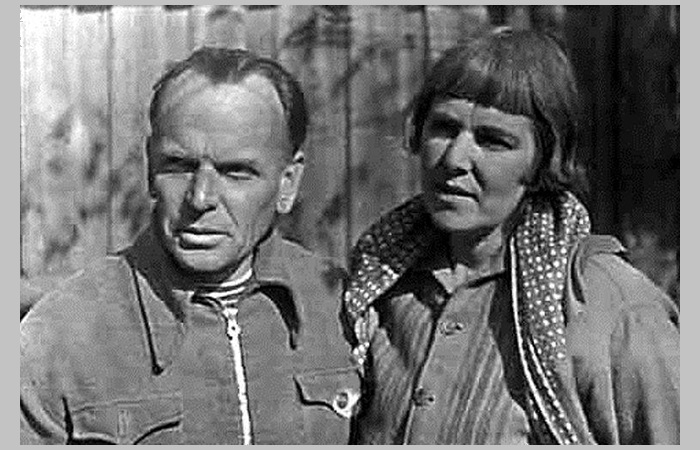

Именно на дорогах войны он встретил свою первую жену, сестру милосердия Екатерину Загорскую. Хатидже — так называли девушку в Крыму местные татары, когда она жила в татарском селе, так называл ее позже и Константин Георгиевич. В 1916 году они обвенчались в Рязани. Екатерина стала музой писателя, его товарищем, матерью его сына Вадима. Все годы, прожитые вместе, жизнь Паустовского и его Хатидже была подчинена одной цели — популяризации литературного таланта писателя и его произведений.

Исчерпав все чувства друг к другу, в 1936 году чета Паустовских рассталась. За два года до этого в их отношениях наметилась глубокая пропасть. Именно тогда супруги начали чувствовать, что быть врозь еще невозможно, а вместе — уже невыносимо.

Валерия — вторая жена

Именно в то время судьба свела писателя с мамой одноклассника его сына. В ней он узнал женщину, которая была предметом его страстного увлечения в 1923 году в Тифлисе. Тогда чувства, быстро вспыхнув, так и угасли, не успев разгореться. А теперь на писателя они хлынули с новой силой, захлестывая страстью. Валерия Валишевская-Навашина в тот период также переживала со своим мужем кризис — ученый собирался уходить из семьи к другой женщине.

Паустовский, со свойственным ему самокопанием в своих эмоциях и чувствах, целых два года колебался и мучился, не зная как ему поступить. «То у него на волоске висел старый брак, то новый» , — из воспоминаний сына Вадима. Жирную точку на их семейной жизни поставила сама Екатерина, потребовав от мужа определенности. И он ушел к Валерии Валишевской. Однако их отношения продлились не долго.

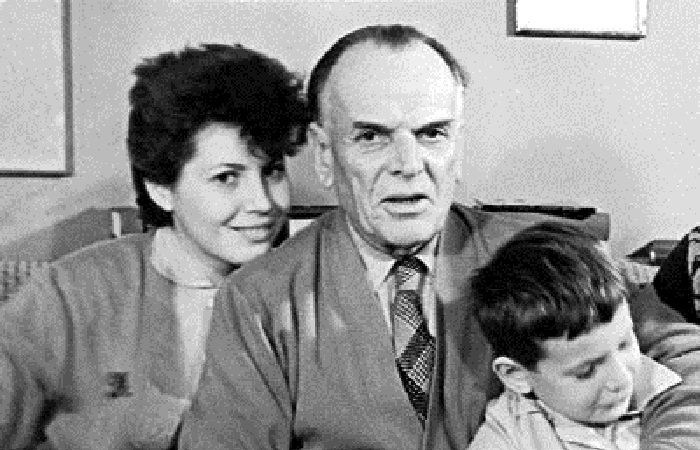

Третья жена — Татьяна

Уже спустя три года, в 1939-м писатель познакомился с Татьяной Арбузовой, женой драматурга, актрисой театра Мейерхольда. Вначале он не произвел на Татьяну должного впечатления, зато она с первого взгляда покорила Паустовского и, он стал присылать ей букеты практически к каждому спектаклю.

Потом судьба их свела во время Отечественной войны. Паустовский отправлял свою новую семью в эвакуацию в Алма-Ату. По стечению обстоятельств в дороге он повстречал Татьяну с дочерью, которые также ехали туда. И тут чувства захлестнули обоих.

Позже Валишевская целых три года не давала писателю развод. В обмен на свободу Паустовский оставил жене квартиру и дачу в Переделкине. А сам длительное время со своей новой семьей жил в 14-метровой комнатушке. У Татьяны была дочь от первого брака, позже она родила писателю сына Алексея. Он совершенно не замечал жуткую тесноту и отсутствие удобств, ведь он снова переживал огромную, безумную любовь, какой еще не видел свет.

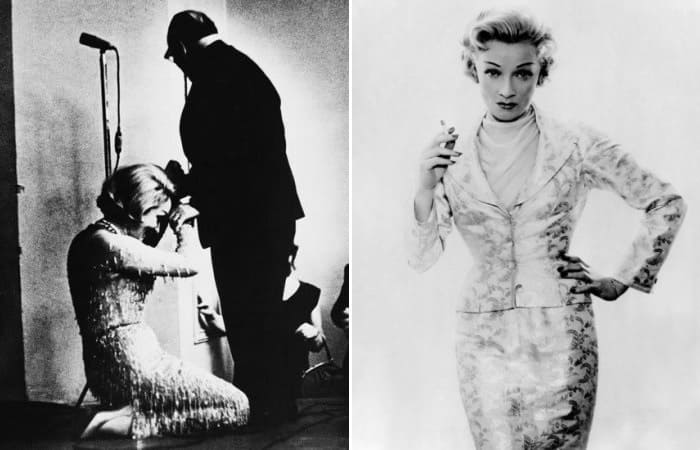

Марлен Дитрих, покоренная творчеством русского писателя

В 1964 году в жизни Константина Паустовского произошла невероятная встреча с Марлен Дитрих, о подробностях которой вы можете прочесть в обзоре: «Я встретила его слишком поздно»: Почему Марлен Дитрих встала на колени перед Константином Паустовским.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник статьи: http://kulturologia.ru/blogs/021219/44812/

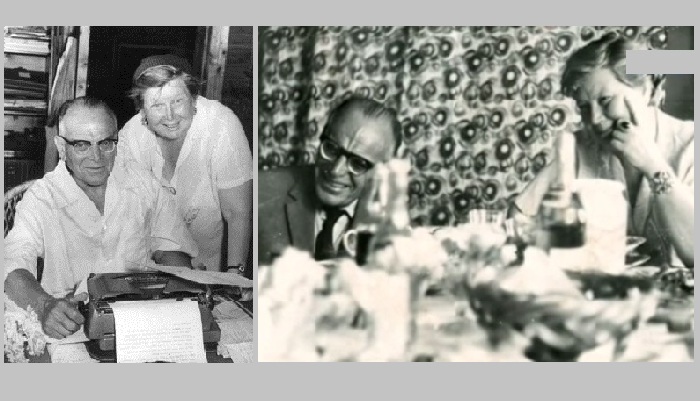

Искусство писать письма

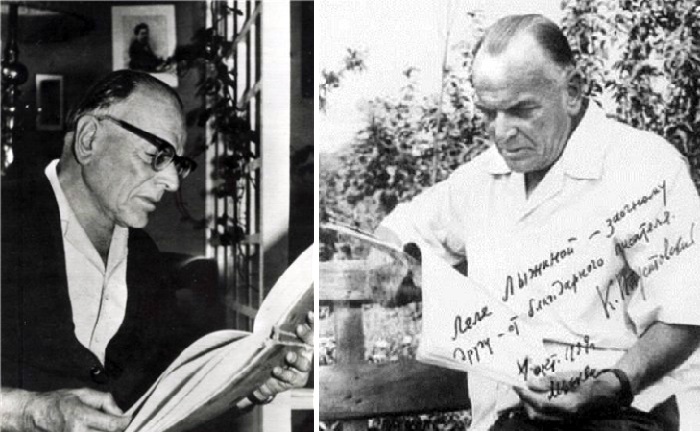

Публикуемые впервые письма относятся к периоду жизни К.Г.Паустовского со второй женой — Валерией Владимировной Навашиной-Паустовской (1896–1975) и адресованы ей и моему отцу — Сергею Михайловичу Навашину-Паустовскому (1924–1998), приемному сыну Валерии Владимировны и Константина Георгиевича.

Сергей Михайлович был сыном (от первого брака) Михаила Сергеевича Навашина, предыдущего мужа Валерии Владимировны, а после их развода (в начале 30-х годов) Михаил Сергеевич дал согласие на то, чтобы его сын воспитывался в семье бывшей жены и ее нового мужа.

Подобный поступок отца в отношении собственного сына многим показался, мягко говоря, странным, хотя тому были свои причины.

Валерия Владимировна искренне привязалась к маленькому Сереже и не хотела с ним расставаться, а Михаил Сергеевич с опаской смотрел в будущее, поскольку он был профессором-цитогенетиком, а над учеными этой специальности стали сгущаться зловещие тучи. Да и Константин Георгиевич искренне полюбил мальчика, принял его как сына, а позже официально усыновил.

Родной же отец М.С.Навашин сохранял дружеские отношения со своей бывшей женой, а с Константином Георгиевичем был долгие годы приятелем.

Сергей Михайлович говорил мне в шутку, что у него было два отца — «один физический, а другой — духовный».

Удивительно, что полные трагизма события исторического масштаба (репрессии, война, смерть близких людей) лишь штрихами отображены в тексте писем.

Что это — уход от реальности, желание создать свой мир и отключиться от жизненной правды?

Действительно, в письмах, в основном, рассказывается о повседневных событиях, рыбной ловле в Солотче, литературной работе, хлебе насущном … Н о за всем этим сквозит постоянная забота и беспокойство о близких.

А при более внимательном их прочтении чувствуется твердый внутренний стержень художника, знаменитая честность Паустовского и полное неприятие лицемерия, в то же время камерность и определенная интимность, свойственная его творчеству, ощущается и в письмах. А кто сказал, что литератор должен быть трибуном, борцом и вождем масс?

По-моему, он прежде всего должен быть творцом и нравственным человеком. Сочетание этих качеств рождает бескомпромиссность интеллигента. Вот почему мне всегда казалось, что К.Г.Паустовский и А.Д.Сахаров — явления одного порядка, а тихие голоса этих немолодых людей оказались громче шумной многоголосицы иных правдолюбцев.

В ходе скромных рассуждений хочу напомнить банальную истину, что никто не знает события лучше, чем очевидец.

Поэтому, мне кажется, что в этом предисловии к письмам К.Г.Паустовского домой из рязанской Солотчи стоит привести фрагмент воспоминаний моего отца — С.М.Навашина. (Воспоминания С.М.Навашина частично опубликованы в журнале «Мир Паустовского», 2000, № 15-16.) К сожалению, ему не удалось в полном объеме написать о пережитом — он был крайне занятой человек: академик, руководитель крупного научного центра, до последних дней продолжавший трудиться в медицинской науке.

К тому же, мысленно возвращаться в те годы отец начал только под старость, а после ухода Паустовского из семьи Сергею Михайловичу было больно вспоминать прошлую жизнь, и лишь близкие люди знали, что он приемный сын писателя.

«С трепетом вспомин аю я и нашу жизнь в Солотче, под Рязанью. Наши прогулки по лесным чащам и бесконечным полям с манящими далями, рыбалки, встречи и дружбу с местными жителями мне никогда не забыть… Радость каждодневного открытия и узнавания этих невообразимо прекрасных мест для меня, совсем еще юного человека, была редким счастьем. И Константин Георгиевич умел ждать эту жизнь в Солотче и делиться счастьем бытия на рязанской земле со всеми людьми — через свои книги.

Летом и осенью мы жили в старом запущенном саду художника-академика И.П.Пожалостина, в маленькой баньке. Р.И.Фраерман со своей энергичной женой в тогдашней иерархии всегда занимал более благополучное положение, а потому размещался в бельэтаже дома И.П.Пожалостина. Наш быт был очень скромным, приземленным. Но Паустовский любил эти контрасты между городской и деревенской жизнью.

Вставали мы очень рано, у нас была лодка, и мы отправлялись на рыбную ловлю с очень простым, даже по тем временам, рыболовным оснащением. Это была не охота, а скорее — общение с природой. Я помню, как мы плыли по протокам, соединяющим Черное озеро и озеро Сегден — оно поражало Константина Георгиевича своим необычным названием. Вокруг стояли гигантские папоротники и росли грибы-акселераты, и казалось, что мы где-то в тропиках…

Нас часто сопровождал Вася Зотов, мой местный друг, знавший все тропинки, полянки и перелески. После войны он стал нашим постоянным проводником. Позже его назначили председателем сельского совета. Он стал прототипом героев многих рязанских рассказов Константина Георгиевича.

Паустовский очень любил общаться с солотчанами: это и бабушка Матрёна, и лесник Алексей Дмитриевич Желтов, и главврач местной больницы, и аптекарь — он подарил нам первую советскую «Фармакопею» (она у меня сохранилась). Константин Георгиевич с удовольствием читал и рассматривал это оригинальное издание — руководство по приготовлению, хранению и дозировке лекарств.

Радостью очарования рязанскими пейзажами писатель всегда хотел поделиться и со своими московскими друзьями. Помню, как уже в лучах славы приехал элегантный Константин Симонов на каком-то неведомом модном автомобиле. Паустовский преподал ему урок рыбной ловли (Симонов, оказывается, даже не знал, как насаживать червя на крючок), заставил разуться и ходить босиком, спать в палатке, вставать на заре … И , уезжая, Костя сказал, что за несколько дней, проведенных с нами, он наконец понял, что такое настоящая жизнь…

И потом еще и еще приезжали наши друзья, и среди них, помню, изнеженный Альберт Гендельштейн, кинорежиссер, зять Утесова. (Тогда начиналась работа над фильмом «Лермонтов». Литературным консультантом был Ираклий Андроников.) Паустовский всех принимал, как старожил и представитель благословенной рязанской земли…»

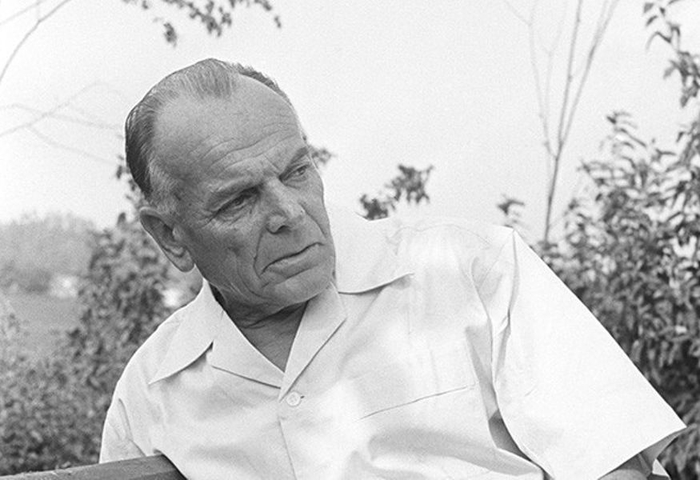

В солотчинских письмах Паустовского постоянно ощущается симпатия автора к случайно встреченным простым людям — рыбакам, лесничим, крестьянам, — писателю интересен любой человек, если он естествен и самобытен.

Читая эти письма, мы встретим много писательских имен, недавно «сброшенных с корабля современности» (как это уже бывало в нашей стране) и возможно проявим интерес к этим литераторам, а там и откроем их книги заново.

Кроме литературных достоинств, письма Константина Георгиевича интересны с исторической точки зрения и напоминают мне старые черно-белые фотографии, где узнаются почти забытые лица, воскресает былое во всем своем многообразии, вплоть до бытовых подробностей.

Паустовский любил писать письма и делал это блистательно, продолжая тем самым классическую эпистолярную традицию, к сожалению, почти утраченную в наши дни.

Действительно, зачем писать письма в век интернета и мобильной связи? — удивится молодой человек XXI века.

А мне становится жутко — что останется от нашего поколения? Как смогут судить внуки современных молодых людей о характерах, страстях и слабостях своих дедов и бабушек? Ведь не пошлют же они потомкам SMS в XXII век!

Хочется лишь верить, что искусство писать письма не станет в недалеком будущем исключительно экзотическим занятием.

И последнее. Автор этих строк, как и многие его ровесники, стал замечать, что после перестроечной публицистики, победного шествия постмодернистов и литературных экспериментаторов, они испытывают почти физическую тягу к русской классике и книгам Паустовского, в частности. Может быть, действительно — «грядут иные времена»?

Искусство писать письма : «Мне все снится Солотча…» : Константин Паустовский. Из неопубликованного

Солотчинский монастырь. Конец 1930-х годов. Фото К.Г.Паустовского

Дом И.П.Пожалостина в Солотче, где жили К.Паустовский, Р.Фраерман, А.Гайдар. 1930-е годы

Журнал «Наше Наследие» — История, Культура, Искусство

Источник статьи: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8210.php