Не одним круглым нимбом или какие формы еще бывают у нимбов на иконах и что обозначают разные цвета? [Фото]

Путешествуя по Турции, я видела много древних христианских церквей и в одной из такой церкви обратила внимание на необычную икону.

С виду она была, как и все, но вот святой на ней был для меня непривычен, что-то в его облике не давало мне оторвать от иконы взгляд. Не сразу я поняла, что это было, а потом увидела — нимб! Он был не обычной круглой формы, как везде я привыкла видеть, а квадратной.

Это меня очень сильно заинтересовало. К сожалению, я не запомнила имени святого с квадратным нимбом, однако твёрдо решила разобраться — какие бывают нимбы у святых (на иконах, изображениях в церквях и святых местах).

Что же такое НИМБ?

Нимб изображали задолго до христианства. Известно, что нимб был популярен еще на древнем Востоке : древнеиндийская культура, древний Египет и персы. На Востоке нимб чётко обозначал принадлежность к божественной сущности.

В античной Греции нимб приписывали знатным особам, героям, богам — это был определенный знак божественности человека. То же самое было в Византии , но выше ранг у лица: царствующая особа и, например, члены её семьи.

В христианстве нимб появился не сразу, а только с 4-го века. В Исламе нимб тоже можно встретить, но не только у святых людей, а и у обычных.

Нимб — обозначает чаще всего сияние, свет, святость, корона, относящийся к богу, при боге.

Какая ФОРМА бывает у нимбов?

В христианстве нимбы бывают: круглые, треугольные, прямоугольные, квадратные и даже гексагональные (шестиугольные).

Круглый нимб — наиболее часто встречающаяся форма нимба: у Христа, святых. У Христа также встречается круглый нимб с крестом внутри;

Треугольная форма, такой нимб чаще всего рисовали для Бога-Отца, здесь треугольник символизирует святую Троицу.

Вы можете и сами увидеть Бога-Отца с треугольным нимбом: в храме Троицы Живоначальной в Карачарове (Москва).

Прямоугольный нимб — встречается редко, с прямоугольными нимбами изображали римских пап, при их жизни, а также некоторых святых;

Квадратный нимб — один из наиболее редких, святые, которые были признаны таковыми ещё при жизни;

Шестиугольный нимб — в основном с ним изображались основные христианские добродетели.

Технология создания православной иконы

Создание иконы — длительный, кропотливый, многоэтапный процесс.

На примере Венчальных икон размером 18х24 мы проиллюстрируем и расскажем о том как создаются иконы в нашей мастерской.

1-ый этап: Изготовление иконной доски.

Для написания икон наши иконописцы используют доски, изготовленные в столярной мастерской. Самая подходящая древесина для изготовления иконной доски — липа. С обратной стороны доски столяр делает шпонки. Шпонки изготавливаются из дуба, они предотвращают прогиб иконы. Иконные доски бывают без ковчега и с ковчегом. На лицевой стороне доски с ковчегом вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляются нетронутыми поля. Углубленная часть доски называется ковчегом, возвышение от ковчега к полям иконы называется лузга. Глубина ковчега для небольших икон составляет 2-2.5 мм, для крупных икон 3-4 мм.

2-ой этап: Нанесение специального грунта (левкаса) на иконную доску.

Левкас, в состав которого входят мел и клей, накладывается на марлевую ткань — паволоку, предварительно наклеенную на иконную доску. Мастер, работающий с левкасом знает и соблюдает технологию этого процесса. У каждого левкасчика есть свои секреты приготовления левкаса, индивидуальные пропорции составляющих его частей. Покрытую левкасом доску просушивают и тщательно вышкуривают . Наша иконописная мастерская сотрудничает с высококвалифицированными мастерами-левкасчиками, так как от качества левкаса зависит качество золочения, гравировки, а также нанесения красочного слоя при написании иконы.

3-ий этап: Отрисовка образа на иконной доске.

На гладкую поверхность залевкашенной доски иконописец наносит рисунок образа с образца, утвержденного заказчиком. Затем мастер-позолотчик золотит необходимые участки иконы — нимб, фон, поля иконы. Мы выполняем золочение на полимент листовым сусальным золотом 960 пробы. Золочение иконы требует навыков и умения.

Если вы заказываете икону с гравировкой, то пред позолотой иконы мастер-гравер выполняет гравировку по левкасу. Только после этого можно золотить икону.

4-ый этап: Написание иконы.

Когда необходимые участки иконы позолочены, можно приступать к работе красками. При написании иконы мы используем высококачественные долговечные темперные краски, для разведения которых применяется яичная эмульсия (желток с добавлением воды и уксуса, или вина). Мы используем технику, в которой работали мастера 14-16 вв . Сначала основными цветами покрываются элементы одежды, лика, рук, пейзажа и архитектуры, то есть выполняется роскрышь иконы. Роскрышь — это основа для моделирования формы.

По роскрыши иконописец делает прорись или опись — нанесение всех контуров рисунка складок одежды, лика. Цвет прориси бывает чаще всего таким же, как основной тон роскрыши , но немного темнее, редко другой. Линии должны быть живыми, сочными, а не сухими и однообразными.

После нанесения описи, иконописец приступает к моделировке формы светом, то есть к нанесению пробелов на одежде, горках, зданиях, если они присутствуют в композиции иконы. Высветления наносятся послойно от темного к светлому.

Когда одежда, пейзаж, архитектура прописаны высветлениями, иконописец приступает к высветлению лика и рук святого. В иконописи существует много приемов наложения высветлений для моделирования формы. Каким будет лик по окончании работы во многом зависит от мастерства иконописца. У каждого художника-иконописца есть свои приемы и навыки, а также предпочтения, которые он использует, прописывая образ. Наши иконописцы достигают высветления при помощи многослойных лессировок — очень тонких красочных слоев, которые наносятся один на другой и создают эффект свечения лика. Количество таких слоев может достигать 50.

В конце работы над образом необходимо сделать притенения по краям одежды и в некоторых местах на лике, для придания большей выразительности и объема. Также выполнить оживки — светлые штрихи, которые придают еще больший эффект свечения.

5-ый этап: Нанесение ассиста .

Специальным клейким веществом иконописец наносит узор будущих золотых высветлений на одежде, архитектуре и деревьях, который затем наносится листовое сусальное золото. После этого на иконе необходимо выполнить надписи.

7-й этап: Создание защитного слоя.

Завершающий этап в работе над иконой — это покрытие иконы защитным слоем — олифой. Олифа пропитывает насквозь все красочные слои, скрепляя их между собой и с левкасом. Благодаря олифе все краски на иконе начинают звучать в полную силу. После высыхания олифы необходимо покрыть икону специальным лаком, который защитит краски от пожелтения, а саму икону от повреждений и других неблагоприятных факторов.

Для лучшей сохранности иконы можно поместить еще в киот. Он защитит икону от пыли и от воздействия других внешних факторов.

По желанию мы освящаем икону в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Чтобы освятить икону, мы относим ее в храм. В соборе Лавры священник читает специальные молитвы на освящение иконы и кропит ее святой водой.

Источник статьи: http://www.livemaster.ru/topic/3213170-masterclass-tehnologiya-sozdaniya-pravoslavnoj-ikony

Евангельский сюжет

«Евангелие есть изображение свойств нового человека, который — Господь с небесе (1 Кор. 15, 47). Этот новый человек — Бог по естеству. Святое племя Свое человеков, в Него верующих и по Нему преобразившихся, Он соделывает богами по благодати.» Св. Игнатий (Брянчанинов)»О чтении Евангелия»

«Жизнь тогда имеет смысл, если продолжается в Вечности.»Ф.М. Достоевский

Надписи на иконе – принятые в православной иконописной традиции

Надписи на иконе – принятые в православной иконописной традиции условные обозначения и сокращения.

Правила надписи к иконам сложились в течение многих веков. В обучении мастеров иконописный шрифт является отдельным предметом для изучения, наравне с рисунком. В иконописной артели надписи на иконе выполнял глава артели или лучший иконописец. Надпись – это венец всей работы.

Надписи могут быть выполнены на церковнославянском, на греческом и других языках.

Основным принципом иконных надписей является контрактура контрактура (лат. contractura — стягивание), что является сокращением слова, которое производится с помощью начальной и конечной букв. Хотя имя святого может быть прописано и полностью.

Например, Бог – Бгъ, Господь – Гдь; Иисус Христос — IСЪ ХСЪ, и т.д.

Рассмотрим основные сокращения на православных иконах:

Надписи на иконах Господа Иисуса Христа

IC XC, ΙΣ ΧΣ — сокращенное написание имени греч. Ιησους Χριστος

IИС ХС — сокращенное написание имени Иисуса Христа

ΙΧΘΥΣ — дословно «рыба», греческий акроним греч. Ιησους Χριστος Θεου Υιος, Σωτηρ — Иисус Христос Сын Божий, Спаситель.

ο ων (греч.) — сокращенное написание именования Бога «Сущий», «Аз есмь Сый» — «Я есть Сущий» (Исх 3:14). Надпись имени Пресвятой Троицы на кресчатом нимбе на иконах Иисуса Христа.

Црь слвы — Царь Славы

Надписи на иконах Божьей Матери

ΜΡ ΘΥ — сокращение от греч. Μητερ Θεου — Матерь Божия.

П. Б. — Пресвятая Богородица

Надписи на иконах святых

ΑΓΙΟΣ, αγιος, АГИОС — греч. святой. Часто слово «агиос», как несущее сакральный смысл, сокращалось, причем нередко до иероглифического знака.

ΑΓΙΑ, αγια, АГИА — греч. святая

СВЯТЫЙ, СТЫ, СТН, СТИ, СТ, СВ — святой

ПР — преподобный

Надписи на Распятии

I.Н. Ц.I. — сокращенная надпись на изображениях «Распятий», знак слов, написанных на трех языках (еврейском, греческом и латинском) Понтием Пилатом на табличке, прибитой над головой Спасителя: «Иисус Назорянин, Царь Иудейский» (см. INRI)

МЛ РБ — сокращение от «место лобное рай бысть», либо «место лобное распят бысть»

ΤΚΠΓ (греч.) — сокращение от Τουτο (или Τουτο) Κρανιον Παραδεισος Γεγονε — аналог русской надписи МЛРБ

ГА — Голова Адама, надпись при черепе

К — копие — одно из орудий страстей

Т сокращение от «трость» — одно из орудий страстей

КТ — сокращение от «копие» и «трость», подпись у орудий страстей на изображениях Распятия.

В Иконописной мастерской «Мерная икона» Вы можете купить икону, написанную в соответствии с многовековой традицией.

Основным принципом иконных надписей является контрактура контрактура (лат. contractura — стягивание), что является сокращением слова, которое производится с помощью начальной и конечной букв. Хотя имя святого может быть прописано и полностью.

Например, Бог – Бгъ, Господь – Гдь; Иисус Христос — IСЪ ХСЪ, и т.д.

Рассмотрим основные сокращения на православных иконах:

Надписи на иконах Господа Иисуса Христа

IC XC, ΙΣ ΧΣ — сокращенное написание имени греч. Ιησους Χριστος

IИС ХС — сокращенное написание имени Иисуса Христа

ΙΧΘΥΣ — дословно «рыба», греческий акроним греч. Ιησους Χριστος Θεου Υιος, Σωτηρ — Иисус Христос Сын Божий, Спаситель.

ο ων (греч.) — сокращенное написание именования Бога «Сущий», «Аз есмь Сый» — «Я есть Сущий» (Исх 3:14). Надпись имени Пресвятой Троицы на кресчатом нимбе на иконах Иисуса Христа.

Црь слвы — Царь Славы

Надписи на иконах Божьей Матери

ΜΡ ΘΥ — сокращение от греч. Μητερ Θεου — Матерь Божия.

П. Б. — Пресвятая Богородица

Надписи на иконах святых

ΑΓΙΟΣ, αγιος, АГИОС — греч. святой. Часто слово «агиос», как несущее сакральный смысл, сокращалось, причем нередко до иероглифического знака.

ΑΓΙΑ, αγια, АГИА — греч. святая

СВЯТЫЙ, СТЫ, СТН, СТИ, СТ, СВ — святой

ПР — преподобный

Надписи на Распятии

I.Н. Ц.I. — сокращенная надпись на изображениях «Распятий», знак слов, написанных на трех языках (еврейском, греческом и латинском) Понтием Пилатом на табличке, прибитой над головой Спасителя: «Иисус Назорянин, Царь Иудейский» (см. INRI)

МЛ РБ — сокращение от «место лобное рай бысть», либо «место лобное распят бысть»

ΤΚΠΓ (греч.) — сокращение от Τουτο (или Τουτο) Κρανιον Παραδεισος Γεγονε — аналог русской надписи МЛРБ

ГА — Голова Адама, надпись при черепе

К — копие — одно из орудий страстей

Т сокращение от «трость» — одно из орудий страстей

КТ — сокращение от «копие» и «трость», подпись у орудий страстей на изображениях Распятия.

В Иконописной мастерской «Мерная икона» Вы можете купить икону, написанную в соответствии с многовековой традицией.

Источник статьи: http://elitsy.ru/communities/116438/1560904/

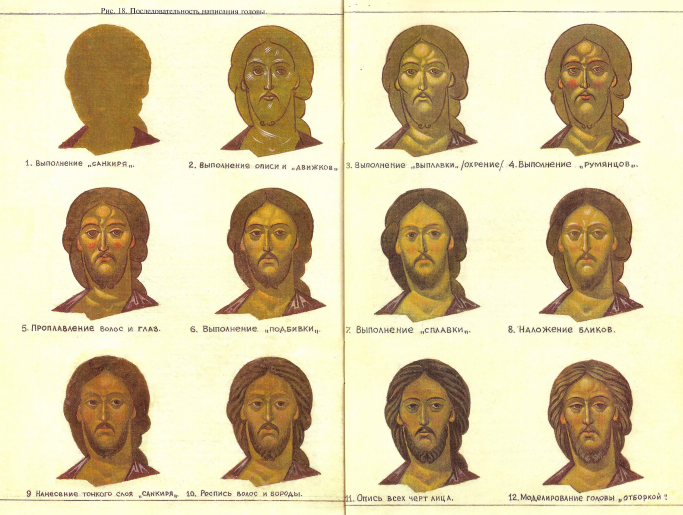

Написание голов и ликов

Особо следует остановиться на писании голов. Ведь от того, как написана голова святого, во многом зависит не только эстетическая, но и духовная сторона иконы.

Раньше, до революции, не каждый мастср-иконописец мог написать икону полностью, от начала и до конца. Часто в иконописных артелях было разделение труда: одни мастера писали все, кроме лица («лика»), и назывались «доличниками», а другие писали только лики и назывались «личниками». Третьи занимались золочением икон («позолотчики»).

Как было сказано ранее, основной цвет головы – санкирь – прокладывается в процессе роскрыши, по нему с помощью высветлений проводится условная лепка головы. Эти высветления принято называть «плавями».

Подробное описание процесса выполнения иконописной головы оставил нам мастер палехской лаковой миниатюры Н.М.Зиновьев. Он представил этот процесс в следующей последовательности. После описи на самых выпуклых местах головы – на лбу, скулах, на носу, на волосах – белилами выполнялись небольшие линии – «движки», определяющие места будущих плавей.

Для нанесения первой плави мастер на основе охры светлой, белил и киновари составлял желтоватый (телесный) цвет.

Он был значительно светлее санкиря, и им проплавлялись самые выпуклые места лба, носа, щек, губ, подбородка, шеи и других частей головы. Первая плавь называлась «охрением» или «вохрением» (в старые времена охра называлась вохрой).

Вторая плавь – «румянцы» – составлялась из киновари, которая очень жидко разводилась водой. Румянцы наплавлялись на надбровных дугах, щеках, губах, на кончике носа, слезничках, на мочках ушей. Румянцы наносились с таким расчетом, чтобы они были видны после проведения последующих плавей.

Третья плавь проводилась жидко разведенной жженой умброй. Этим составом приплавлялись зрачки глаз, брови, усы, борода и волосы.

Четвертая плавь называлась «подбивкой». Мастер соединял санкирь и первую плавь – охрение, образуя при этом общий полутон головы. Подбивка составлялась из охры и киновари. Белила в этом случае не добавлялись, так как они дают белесость, которую трудно соединить с санкирем.

Пятая плавь называлась «сплавка». Она выполнялась тоном несколько темнее первой плави (охрения), но светлее подбивки. Сплавкой объединялись все предыдущие плави в общий тон. Она состояла из светлой охры, белил, киновари и кармина, если тон лица имел светло-розовый оттенок. Для загорелого лица сплавка делалась из охры, киновари и небольшого количества белил с кармином. Изнуренное лицо изображалось сплавкой из охры, кармина, белил с небольшим добавлением ультрамарина. Она должна быть так положена, чтобы все предыдущие плави просвечивали сквозь нее.

Этим же тоном делаются блики на самых выпуклых, самых светлых частях прядей темных волос.

Шестая плавь составлялась несколько светлее сплавки и накладывалась на самых выпуклых местах лица, а также на глазах.

После проведения всех указанных плавок голова могла иметь дробный вид. Чтобы ликвидировать этот недостаток, мастер составлял красочный тон из охры темной с незначительной примесью сажи и киновари, и этим тоном проплавлялась вся голова. Проплавлять старые мастера могли и тоном санкиря. Эту плавь выполняли особенно осторожно, чтобы не размыть ниже лежащие слои красок.

После проведения указанных плавок мастер жженой охрой восстанавливал опись всех черт лица, пряди волос и бороды.

Для выявления условного объема притеняли брови и глазные впадины. Обычно это производили жженой сиеной, обладающей легкостью и прозрачностью.

Черной краской на глазах писался зрачок. Интересно, что зрачок старые мастера писали не круглым, а овальным, в некоторых случаях даже почти треугольной формы, который касался верхнего века одним из своих углов. Для усиления выразительности по белку глаз делали отметки белилами с охрой. Губы слегка приплескивали жидким кармином, киноварью или красной охрой. Выполнение линий бровей, волос и глаз с целью выразительности производили живо и с нажимом. Сначала их намечали тонко и осторожно, но с последующим усилением. В середине линии делали нажим, а в начале и в конце линии утоньшались. Брови изображались двумя-тремя параллельными линиями с утолщением в центре. Они начинались от переносья, от так называемой «носовой птички» (рис. 18).

В течение веков в иконописном искусстве выработался определенный перечень образов святых, пророков, служителей церкви, которые многие годы сохраняют один и тот же облик (рис. 19).

Рис. 19. Характерное написание образов святых: ангела, Сергия Радонежского, Иоанна Златоуста, апостола Петра, Мельхиседека, Соломона, Василия Великого, Николая Мерликийского, Иоанна Предтечи.

Лексикон иконописцев традиционно хранит названия встречающихся в иконах бород по цвету: черные, русые и седые. По форме: широкие, круглые, «с косичками», кудреватые, длинные, свешивающиеся с ушей, раздвоенные. Это – характерные формы бород Спаса, Златоуста, Предтечи, Николая, Сергия и других. Причем каждый вид выполнялся в определенном стиле. Так, бороды Спаса и Предтечи расписывались сажей, высветлялись на выпуклых прядях волос и притенялись коричневой жидкой краской. Русые волосы перед описью приплескивались коричневой краской. Для притенения мастера применяли сиену жженую, умбру, иногда с добавлением зеленого цвета. Высветления на прядях выполнялись парными штрихами, которые вписывались между темными линиями описи. Линии светлых штрихов также писались с нажимом посередине. Они объединялись между собой приплавками светлым тоном по середине и ослаблениями света по краям. Седые волосы иногда перед описью покрывались полностью серым тоном, составленным из белил и сажи. Этот тон в старые времена называли «ревтью». Разделка седых волос заключается в том, что светлые черточки-волоски по два, по три или даже по четыре наносились в разных направлениях, создавая этим растрепанные пряди волос.

Источник: Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства. / Москва: Юный художник. 2000.

Источник статьи: http://azbyka.ru/otechnik/ikona/sekrety-ikonopisnogo-masterstva/6