Проблема первых страниц: как написать начало книги (видео)

Для каждого литературного произведения необходимо сильное начало. Оно должно быть захватывающим или интригующим, чтобы издатель не отложил вашу рукопись, а читатель не захлопнул книжку. Первые страницы нередко оказываются для начинающего автора самыми сложными. Как написать начало книги, подскажет материал KnigaStudio.ru.

С чего начинается книжка

От того, как начнется ваш опус, во многом зависит желание аудитории его читать. Скучная, банальная или перегруженная информацией первая глава отпугнет публику. Какие бы гениальные идеи и мысли не скрывало далее ваше творение, читающая братия до них попросту не доберется, споткнувшись о слабые первые странички.

При этом важно, чтобы вступление не казалось чем-то инородным. Оно должно подводить к последующим главам, в которых начнет завязываться конфликт. Эффектный старт – часть сюжета, а не просто способ привлечь читателей.

Чаще всего прозаики используют экспозиционное начало. Оно дает общую краткую информацию о месте и времени происходящего, а также задает интригу.

Как правильно начать книгу

Будет хорошо, если вы начнете свой шедевр:

- Достаточно легко. Не стоит сразу вываливать на аудиторию поток сведений о проблемах героев или задаваться сложными вопросами. Раскрывать персонажей нужно постепенно, а глубокие мысли лучше приберечь и выдавать их постепенно.

Динамично. Пространные описания внешности действующих лиц или окружающей обстановки также ни к чему. Первые страницы не должны навевать скуку. Лучше начать текст с каких-либо действий или диалога. К примеру, персонажи собираются в поход. Из разговоров героев между собой мы начнем узнавать их. А когда они выдвинутся в путь, мы увидим и окружающую обстановку, и мир, в котором эти действующие лица живут.

Интригующе. Публика должна заинтересоваться героями, происходящими событиями или необычным миром, в котором разворачивается действие.

Какой должна быть первая фраза

Слова, с которых стартует ваш литературный труд, тоже очень важны. Первая фраза может:

- Быть диалогом или внутренним монологом. Например, ваше произведение может начаться с экспрессивного выкрика или жаркого спора. Или с воспоминаний героя о некоем событии, о котором он собирается поведать читателю.

Описывать пейзаж – лесной, сельский, городской, космический и т.п. Главное, чтобы описание не было однообразным и не затянулось на многие страницы. Чрезмерность деталей может утомить, а не заинтересовать. Поэтому достаточно одного-трех абзацев.

Описывать одного или нескольких персонажей – их внешность, характеры или совершаемые в данный момент действия. Здесь также лучше быть лаконичным. И не стоит в самом начале вводить целую толпу действующих лиц – чтобы не запутать аудиторию.

Сразу переходить к действию. К примеру, персонаж выходит из дома и отправляется куда-то с пока неизвестной читателю миссией. Или группа действующих лиц обнаруживает нечто странное и загадочное.

Нужно ли придумывать пролог

Пролог для произведений литературы совсем необязателен. Но если вы решили, что вашей работе он необходим, включите его в текст. Прологи бывают нескольких видов. Например:

- Описывающие события, происходившие до основного сюжета. Эти события обычно не оказывают влияния на то, что случится в начале книжки, а находят отражение в последующих главах.

Рассказывающие какую-то легенду о мире, в котором разворачивается действие.

Являющиеся воспоминанием героя. Воспоминание может быть представлено в форме внутреннего монолога, сна, записи в дневнике персонажа и т.п.

Скверное начало: как не надо начинать книжку

Как правильно начать книгу мы разобрались. А вот каким не должно быть начало вашего литературного дебюта:

- Банальным. Избегайте шаблонных фраз, аксиом и прописных истин. Не надо писать нечто вроде «мир – это хорошо, а война – ужасно плохо». Это и так все знают.

Нравоучительным. Никому не понравится, что его поучает совершенно незнакомый (и даже очень известный) писатель.

Пафосным. Не надо словами от автора или устами героев убеждать публику, что сейчас вы расскажете нечто невероятно волнующее, бередящее душу и оставляющее в сердце глубокий след.

Вычурным. Это Гюго мог себе позволить добрую пару-тройку страниц описывать одни только ворота собора. А сейчас пространные описания (в том числе, и вступления) с обилием прилагательных будут казаться лишними.

Начать книжку помогут классики

Если вы затрудняетесь с началом вашего романа, повести или рассказа, обратитесь к опыту своих предшественников. Посмотрите, как начинались творения состоявшихся литераторов – классиков и современников. Особое внимание обратите на авторов, пишущих в том же жанре, что и вы – какие фразы были выбраны ими в качестве первых, был ли использован пролог и т.д.

Источник статьи: http://knigastudio.ru/blog/articles/kak-napisat-nachalo-knigi-rekomendatsii-nachinayushchim-avtoram-video

Как начать книгу?

Первая страница определяет все.

Подавляющее большинство рукописей отвергается после того, как редактор прочитает первую страницу. Если автору не удается сразу захватить внимание читателя, никто не будет искать в книге умные мысли и прекрасные чувства. Удел всех рукописей со слабым началом — мусорная корзина.

В каких случаях начало книги провисает?

Оглашение банальных истин

Куда ведет нас судьба — никому неведомо и куда она приведет нас — никто не знает.

Длинные и вычурные описания

Маша шла по золотистому пшеничному полю. Тяжелые налитые колосья клонились почти до самой земли, вобрав в себя за долгое лето все соки родной почвы. Ветер колыхал их, и казалось, что это желтые морские волны набегают одна на другую. То здесь, то там синели васильки, похожие на прекрасные синие глаза. Гудели мохнатые шмели, спеша собрать всю позднюю августовскую пыльцу для своих деток.

Володька проснулся, открыл глаза и испуганно сел на кровати.

Так начинаются сотни романов новичков. Володька либо страдает от похмелья, либо пытается угадать, где он находится, либо с облегчением понимает, что это был всего лишь сон. Вариант, когда он просыпается и идет на работу — это тоже затасканное клише. В начале все-таки лучше не «просыпаться».

Каменное изваяние стояло посреди площади. Что проносилось перед его неподвижным ликом? Какие события осели пылью на его почерневших от времени плечах?

Иван Иванович, бухгалтер 38 лет, толстенький, плешивый, в синем чесучевом костюме, сел в такси.

Он долго смотрел в окно на пролетающие мимо машины, на фонарные столбы и думал о своей жене Ирине. Она, верно, уже сготовила обед.

Ирина была молодой статной блондинкой. К тому же она закончила кулинарный техникум и была прекрасной поварихой.

Иван Иванович настолько расслабился в предвкушении вкусного борща, что совершенно забыл о своем портфеле, где, впрочем, не лежало ничего важного, кроме носового платка и квитанции из химчистки.

Иван Иванович поднялся к себе в квартиру и вспомнил о портфеле только тогда, когда шофер уже уехал.

Больше ни Иван Иванович, ни его жена Ирина, ни портфель в тексте не упоминаются. Роман посвящен соседу Ивана Ивановича, которого он встретил на лестничной площадке.

Первая сцена не должна описывать большую группу людей. Читатель запутается в них и забудет, кто есть кто.

Не начинайте с описания кровавых кишок. Этим вы:

— оттолкнете многих людей, которые не захотят читать эту гадость;

— все равно не зацепите любителей насилия в литературе. Они еще не сроднились с героями и не переживают за них, так что весь пар уйдет в свисток.

Приберегите кошмарики для кризиса — там они будут смотреться гораздо эффектнее.

Многие новички пытаются сразу вывалить на читателя главные мысли. И вот появляются отвлеченные рассуждения о смысле бытия, сетования на непонятость или описания любви как чувства. Обычно это растягивается страницы на три-четыре, и только потом автор переходит к делу: к истории, которую он хочет рассказать. Беда в том, что редактор бросит читать такую рукопись на второй странице.

Книга не должна начинаться с философских концепций и нравоучений. Философия — это соль произведения: никто не начинает обед с ложки соли.

Что ищут читатели в романе?

Покупая художественную литературу, люди пытаются купить сильные эмоции — любовь, смех, любопытство, страх (подчеркиваю: страх, а не отвращение!). Вот эти чувства и надо возбуждать с самого начала.

А как надо писать начало книги?

Как делать интересную завязку, можно поучиться у Бориса Акунина — он в этом деле мастер:

В понедельник 13 мая 1876 года в третьем часу пополудни, в день по-весеннему свежий и по-летнему теплый, в Александровском саду, на глазах у многочисленных свидетелей, случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие.

Сразу возникает ощущение эпохи и сразу появляется интрига. И все это умещается в одном предложении.

Женщина есть тварь хилая и ненадежная, сказал Блаженный Августин. Прав мракобес и женоненавистник, тысячу раз прав. Во всяком случае, в отношении одной особы по имени Варвара Суворова.

Спорное утверждение, которое тут же возмущает читателя и в то же время описывает главную героиню. Опять же появляется интрига: что это за женщина? Почему о ней так говорят?

Еще один вариант отличного начала:

Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы ладно пришлось, проверил печную вьюшку, хлебные крошки смахнул на пол — для мышей, окно заткнул тряпицей, чтоб не выстудило, вышел на крыльцо и потянул носом морозный чистый воздух. Эх, и хорошо же! Ночная вьюга улеглась, снега лежат белые и важные, небо синеет, высоченные клели стоят — не шелохнутся. Только черные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают. Бенедикт постоял, задрав кверху русую бороду, сощурился, поглядывая на зайцев. Сбить бы парочку — на новую шапку, да камня нету. И мясца поесть бы неплохо. А то все мыши да мыши — приелись уже.

Один абзац — и картина уже стоит перед глазами. Летающие зайцы и мыши, годные в пищу, возбуждают любопытство: как это может быть?

Михаил Булгаков начинает «Собачье сердце» так:

У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой — как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Один абзац и читатель уже сочувствует собаке, ему уже интересно: что будет с ней дальше?

Еще вариант: игра на кажущихся противоречиях:

Младенец Иисус пошевелился. Кэрол Бэйкер моргнула и потрясла головой. О’кей, Кэрол. Если ты видишь, что статуи движутся, это говорит о том, что ты либо стала свидетелем чуда, либо у тебя серьезные проблемы. Она уставилась на ярко освещенную композицию Рождества Христова, расположенную на углу площади.

О’кей, младенец Иисус определенно двигается.

Беспроигрышный вариант — любопытное происшествие, описание интересной ситуации или интересного человека. Высший пилотаж — удачная шутка, самоирония. Одним словом, надо приковывать внимание читателя к книге с самого начала.

Дубликаты не найдены

Что касается комментария о том что мало кто из писателей этому следует, то и среди читателей на самом деле не все могут оценить мастерство написания.

Недавно только отметила что стало мне трудно найти хорошую книгу из новых, прям тонешь среди количества новых авторов и из-за этого приходится искать то что не читал у классиков (

Недавно только отметила что стало мне трудно найти хорошую книгу из новых, прям тонешь среди количества новых авторов и из-за этого приходится искать то что не читал у классиков

Я так до раннего средневековья скатился. Сначала мучился, перебирался в 20 век, потом в 19, и в итоге таки до исландских родовых саг добрался.

Идеальная литература. Никаких унылых описаний, псевдофилософских рассуждений, надоевших шаблонов и прочего. Слог простой как удар топором по голове, движуха на каждой странице, живые персонажи с реалистичной мотивацией (потому что рассказываются реальные события) и полное отсутствие личности «автора».

О надоевших шаблонах напишите пожалуйста )

«не все могут оценить мастерство написания»

Кстати, это тоже важно. Закон рынка: спрос рождает предложение. Есть спрос на мусор — будет мусор.

) захотелось почитать «Кысь» Толстой, да и про Акунина хорошо напомнили. Жаль уже всего прочитала

Что касается комментария о том что мало кто из писателе

Какую книгу не начну читать, всё интересно, из каждой можно почерпнуть что то новое, а некоторые видимо просто «зажрались». Как говориться — хочешь что бы было хорошо, сделай сам))

Человек без лица вот уже почти час следовал из пункта А в пункт Б находящихся пределах одного из самых крупных городов мира. Нет, лицо у него безусловно было, но ни один из прохожих, спроси их даже через несколько секунд, не смог бы описать внешность мужчины только что прошедшего рядом с ними на расстоянии полушага.

Начинать надо «ну бля, короче..»

Как жаль, что в реальности всему этому следует только 0.1% писателей. Хотя есть куда более печальная проблема: повальная малограмотность, кругозор прачки, нулевая эрудиция. И чем дальше, тем хуже. Интернет демотивирует развиваться, ведь всегда можно нагуглить

Стивен Кинг: Чарующий голос Тьмы

Это третья статья из задуманного мною цикла о малой прозе Стивена Кинга. Он, к слову, сегодня отмечает очередной день рождения. Как говорится, Герман Вук еще жив – а мы этому, конечно, очень рады.

На этот раз мы рассмотрим те рассказы Кинга, что составляют, пожалуй, самую любопытную категорию. Эти истории сложно однозначно назвать пугающими – по крайней мере, большую их часть – однако они великолепно справляются со вниманием читателя: привлекают его яркими деталями и атмосферой, абсурдностью выдумки и разгулом фантазии. Говоря по-простому, речь пойдет о мистике у Кинга и его наиболее интересных фантастических допущениях.

Говоря о малой прозе Кинга, стоит отметить, что большая часть его текстов выстраивается на идее дополненной реальности – реальности, в которой явно присутствует что-то лишнее, и именно это присутствие подчас пугает нас. Но так происходит, конечно же, не всегда. Порой с помощью такого вот дополнения привычной жизни Кинг пытается выразить интересную мысль, задать читателю хороший вопрос, а то и просто знатно развлечься – и во всех трех случаях мы с вами точно не останемся в дураках, если доберемся до финала истории.

Взглянем, например, на самый первый опубликованный в СССР рассказ Кинга – «Поле боя». Эта увлекательная история не столько пугает, сколько забавляет читателя своей абсурдностью, неожиданным гротеском, а также отличной динамикой. Идея оживших игрушек, используемая здесь, вряд ли сильно кого-нибудь удивит – но как же здорово она подана!

Иллюстрация к «Полю боя» из журнала «Юный техник», 1981 год

Не удивительно и то, что пугать читателей игрушками Кингу наскучило не сразу. В рассказе «Обезьяна» мы снова сталкиваемся с «оживающим» артефактом детства, вот только теперь абсурд ситуации здесь не может казаться смешным; страдания отца и сына – главных героев рассказа – выписаны настолько тщательно и достоверно, что их страхи передаются нам во время чтения, и до самого конца хочется верить, что все у них обойдется.

«Дар дьявола», фильм 1984 года. Симпатяга, правда?

Следующий на очереди – «Долгий джонт», легендарный рассказ, удачно вместивший в себя научную фантастику и чистый незамутненный ужас. История ученого, изобретшего телепортацию, безусловно, интересна, но ее «обрамление» и суровый финал намного ценнее; они показывают, насколько страшно бессознательное человеческое любопытство, и что главный враг человека в первую очередь он сам.

Рассказ «Сезон дождей» очень типичен для Кинга: женатая парочка на машине совершает поворот не туда, останавливается в тихом непримечательном местечке, а затем попадает под дождь.

Обычная история, правда? Вот только есть одно но: набирающий силу ливень вовсе не простой, а благодарить тут стоит фантазию Кинга и – что наиболее вероятно – десять казней египетских.

В некоторых своих рассказах Кинг не наделяет реальность чем-то чуждым, а скорее работает с тем, что уже есть. Словно карты в руках опытного шулера меняются местами судьбы, пространства, время, сон и явь – и вот уже читатель не понимает, где правда, а где вымысел, но остановить чтение едва ли может.

Взять хотя бы «Всемогущий текст-процессор». Технологически этот рассказ, разумеется, устарел, однако в нем затронут самый сложный и один из самых важных конфликтов – человека и его судьбы. Может ли человек сменить исходные данные своей жизни, переформатировать ее так, как ему нужно? В реальности – нет, а у Кинга – почему бы и нет? Другой пример такого мистического «программирования» собственной жизни встречается в рассказе «Дом на Кленовой улице». Конечно, его маленькие главные герои и сами не понимают толком, что происходит, однако шанс, предоставленный судьбой, терять они не намерены – а мы с замиранием сердца до последней страницы за ними следим, и надеемся, что с ее окончанием у этих детишек все будет хорошо.

Иллюстрация Дж. К. Поттера к рассказу «Всемогущий текст-процессор»

Конечно, сопереживать детям просто. А вот в рассказе «Велотренажер» – довольно странном, надо признать, рассказе – мы становимся свидетелями медленного погружения в пучину безумия: главный герой начинает видеть то, чего видеть не должен, а виной всему становится его навязчивое желание сбросить лишний вес. Однако если разобраться, вовсе не в умопомешательстве дело. В действительности эта история демонстрирует мастерское умение Кинга деконструировать реальность в угоду прихоти своей фантазии, и его талант невероятно чуткого рассказчика позволяет нам поверить в эту деконструкцию.

Ну а самым удивительным и, не побоюсь этого слова, самым мощным примером сдвига реальности у Кинга может служить рассказ «Последнее дело Амни». Постмодернистский лейтмотив конфликта героя и автора делает это произведение одним из самых необычных и ярких в малой форме Кинга. Приключения детектива Амни в мире, совершенно внезапно ставшем для него чужим, сочетают в себе напряженность триллера и смелость магического реализма, атмосферу забойного детектива и абсурдное чувство юмора Короля Ужасов – все вместе это и делает историю самобытной и уникальной.

Вообще, мистические истории у Кинга зачастую преисполнены некоторой внутренней изящности, очарования, в котором и проявляется его авторский голос. Кинг прекрасно владеет эмоцией читателя, и потому он зачастую покоряет не фактическим содержанием, а самим рассказом – неторопливым, вкрадчивым и метким. Все мы помним полные боли слова Джона Коффи из романа «Зеленая миля» (а скорее всего, из его замечательной экранизации работы Фрэнка Дарабонта):

«. Они помогли ему убить себя. И так происходит каждый день во всём мире. ».

Эти слова и есть яркий пример того, как немилосердно работает Кинг с чувствами своего читателя, и именно за эту жестокость мы любим его как автора. Ну, не за оживающие игрушки ведь, правда?

Но не всегда Кинг жесток с читателем. Порой он просто показывает нам нечто удивительное: так в рассказе «Аяна» мы становимся безучастными свидетелями череды чудесных исцелений, и в конце остаемся с немым вопросом – но рассказ уже окончен, и теперь нужно немного подумать самим.

Прекрасным примером сочетания мистики, красоты, словесного изящества и пластичности мысли может служить «Короткая дорога миссис Тодд»; эта история никого не планирует пугать, но в ней определенно сокрыты некоторые жуткие подробности и пара пугающих вопросов, но что намного важнее – внутренние драйв и сила, способные растормошить любого.

А вот гораздо более поздняя «Дюна» скроена значительно проще, зато бьет точно в цель, и этим вызывает восхищение: обмануть ожидания читателя так, чтобы ему это было приятно – прелесть, да и только!

Ну и под конец упомянем венценосный рассказ, заслуживший престижную премию имени О.Генри, «Человек в черном костюме». В нем ничего особенно страшного не происходит: всего-то лишь старик рассказывает историю, приключившуюся с ним в далеком детстве.

Но чарующий голос тьмы нашептывает нам, что именно здесь, в словах дряхлого старика и скрывается самая страшная догадка Кинга: если у тебя не осталось форели в корзинке, а смерть неизбежно близка, то дела твои, к сожалению, плохи.

Вторая статья цикла: Стивен Кинг: Король Ужасов

Мой паблик в ВК, в котором такой дури полно: https://vk.com/mythable

Сериал по «Пролетая над гнездом кукушки» пролетает на одном дыхании

«Спаси одну жизнь и ты герой. Спаси сотню — ты медсестра».

Сериал сразу хватает зрителя за горло — молниеносная сцена расправы и мы понимаем — кино будет жёстким.

Это новый проект Нетфликса, который они заказали на два сезона — «Рэтчед», медсестра из «Пролетая над гнездом Кукушки».

Стоит Милдред появиться в кадре и все элементы сразу встают на место: хорошая игра актёров, отличная операторская работа (камера будет постоянно брать интересные ракурсы), прекрасная работа костюмеров и декораторов — американские пятидесятые дышат с экрана, а какие тут машины!

По качеству проработки фильм напомнил «Великолепную миссис Мейзел» — ещё один прекрасный образец погружения в эпоху американского прошлого.

К сценаристам и авторам диалогов тоже не придраться — скучно не будет. Музыка? Полный порядок.

Райан Мерфи, создатель «Американской истории ужасов» знает, как делать хорошие сериалы.

А что же сама Рэтчед? Она тут гораздо ближе к тому образу, который задумал Кен Кизи в своём романе. Жестокая женщина, которая манипулирует людьми, да и, вообще, вроде как неприятная. Однако то, как она идёт к своим целям и защищает свои интересы заставляет ей сопереживать.

Такая вот интересная двойственность. Сара Полсон имеет хороший опыт подобных ролей. А ещё она будет постоянно менять платья — каждое будет ярким, готовьтесь к десятку переодеваний за серию.

За что я люблю Нетфликс — весь сезон они выкладывают сразу. «Рэтчед» хочется посмотреть сразу от и до. И да, ждать второй сезон.

Книжное

С книгами у меня отношения, как у Кортни Лав с наркотиками, совершенно мне при виде книг крышу рвет и меры я не знаю, снобизма и эстетики лишена и аки свинья во хлеву неразборчива — если нет под рукой Лорки и Сюлли-Прюдома, буду корчиться и читать Бушкова и Эрику Леонард Джеймс. Если нет бумажной книги — плевала я на запах и шорох, буду читать с экрана смартфона, со мха и бересты, с черта лысого.

Началась эта эпопея в мои 3 с копеечками года — читать я научилась сильно раньше, чем полноценно пользоваться горшком. Это и определило мои жизненные приоритеты на много лет вперед.

Детский сад я посетила единожды . В конце дня дорогая усталая мать забрала из дошкольной группы не покладистое дитя, пахнущее кашей и поцелуями, а какую-то тварь, питающуюся ужасом, чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. Неизвестно, что именно так меня оскорбило и ужаснуло, но тем же вечером порешила мать не метать бисера, а просто оставлять меня дома с запасом еды и книг.

В общем, в школу в шесть лет я уже пошла изрядно начитанная (и изрядно упитанная) и владеющая скорочтением без всяких специальных курсов. И всю мою дальнейшую жизнь я в хвост и в гриву пользовала этот чудо-скилл и по гроб жизни за него матери с батей благодарна.

Плюсов масса: можно с нуля и без подготовки в любое время и в любом месте толкнуть складную фюрерскую речь, можно грамотно писать без заучивания правил, можно немножечко выпивать перед зачетом по анатомии вместо заучивания лямин/инцизур/фораменов, можно писать возлюбленным гонгорианские сонеты, можно очень, очень, ОЧЕНЬ быстро научиться чему угодно, к чему есть письменная инструкция.

Я всегда мечтала составить свой личный список самых-самых любимых книг. Это чертовски трудное занятие, потому что я договорилась сама с собой — в списке только одна книга каждого писателя (особенно тяжело было в случае со Стейнбеком, Цвейгом, Моэмом, Лоркой и Золя), а еще в списке — самые-рассамые любимые, поэтому пришлось подвинуть Пелевина, Стругацких, Маяковского, Уайльда, многих, многих достойных ребят, которые сердца моего не задели, хоть и были прочитаны.

В общем, вот они, мои любимчики:

1. Дж. Стейнбек «Консервный ряд»

2. С. Моэм «Бремя страстей человеческих»

7. А.Аверченко «Подходцев и двое других»

7. Федерико Гарсиа Лорка «Сонеты темной любви»

8. Г. Г. Маркес «Сто лет одиночества»

10. Ги Мопассан «Милый друг»

11. Харпер Ли «Убить пересмешника»

12. Дж. Оруэлл «Скотный двор»

13. Дж. Мартин «Песнь Льда и Пламени»

15. А. Моруа «Письма к незнакомке»

17. С. Довлатов «Соло на ундервуде»

18. Э. М. Ремарк «Черный обелиск»

19. Б. Акунин «Смерть Ахиллеса»

21. О Генри «Горящий светильник»

23. Лаура Эскивель «Шоколад на крутом кипятке»

24. Д. Кьюсак «Скажи смерти «нет!»

25. К. Чапек «Средство Макропулоса»

26. Х. Мураками «Норвежский лес»

27. Ф. Бернетт «Таинственный сад»

29. Дина Рубина «Почерк Леонардо»

30. Д.Лоро «Искусство жить просто».

31. Дж.Харрис «Пять четвертинок апельсина»

33. Стендаль «Красное и черное»

34. Борис Васильев «В списках не значился»

37. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы»

38. Анатолий Алексин «Безумная Евдокия»

39. Н. Лесков «Железная воля»

40. А. Куприн «Звезда Соломона»

41. Е. Гинзбург «Крутой маршрут»

42. Л. Андреев «Иуда Искариот»

43. В.Гиляровский «Москва и москвичи»

44. У. Б. Йейтс «Кельтские сумерки»

45. Ф. С. Фицжеральд «Ночь нежна»

46. М. Булгаков «Собачье сердце»

47. Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»

48. Ф. Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»

50. М. Корелли «Скорбь Сатаны»

53. Э. Фарджон «Седьмая принцесса»

54. П. Санаев «Похороните меня за плинтусом»

55. В. Набоков «Камера обскура»

56. А. Чехов «Дом с мезонином»

57. М Митчелл «Унесенные ветром»

58. Ильф и Петров «Двенадцать стульев»

59. М. Веллер «Легенды Невского проспекта»

60. А. Франк «Убежище. Дневник в письмах»

61. Д. Гранин «Блокадная книга»

63. А.Трушкин «Казя-базя, Тилепа и другие хрюши»

64. В. Токарева «Сказать — не сказать. »

67. А. Линдгрен «Расмус-бродяга»

68. Эд Макбейн «87 полицейский участок»

69. Туве Янссон «Муми-тролль и комета»

70. Дж.Р. Р. Толкин «Сильмариллион»

71. Я. Бжехва «Академия пана Кляксы»

72. Я.Корчак «Король Матиуш Первый»

72. Э. Т Гофман «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»

73. Л. М. Олкотт «Маленькие женщины»

74. Л. Улицкая «Медея и ее дети»

76. Р. Бернс «В горах мое сердце»

78. Ж. Верн «Таинственный остров»

79. Г.Р. Хаггард «Дочь Монтесумы»

81. Д. Браун «Ангелы и демоны»

82. О. Арефьева «Смерть и приключения Ефросиньи Прекрасной»

83. Н. С. Гумилев «Стихотворения и поэмы»

87. Б. Глэмзер «Небесные девушки»

88. А. Дюма «Граф Монте-Кристо»

89. Г. Флобер «Госпожа Бовари»

90. Т. Готье «Капитан Фракасс»

91. И. Ялом «Вглядываясь в солнце»

93. Дж. Чосер «Кентерберийские рассказы»

94. Р. Бредбери «Вино из одуванчиков»

95. К. Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»

98. И. Бунин «Легкое дыхание»

99. Дж. Остин «Гордость и предубеждение»

Дело за малым! или 5 любопытных сборников малой прозы от мастеров фантастики

Частенько любители так называемой большой прозы со скепсисом смотрят на малую: якобы идеи там редко раскрываются до конца, к персонажам прикипеть не успеваешь — мало, одним словом! Рассказы и правда могут не успеть затянуть читателя в новый мир, зато всегда бьют точно в цель: автору крайне важно донести мысль, уложившись в небольшое количество слов.

Именно по такому принципу действуют сборники фантастической прозы из этой подборки: вне зависимости от жанра (хоть твердая фантастика, хоть готика) они метят прямо в нежное читательское сердечко — и зачастую успешно достигают цели. От матерых классиков до серьезных современников: 5 сборников повестей и рассказов, готовых вас удивить.

1. Аластер Рейнольдс «Медленные пули»

Объемный сборник рассказов от британского мастера космической фантастики Аластера Рейнольдса. Несмотря на популярность его более масштабной прозы вроде цикла «Пространство Откровения», некоторые читатели считают, что малая форма писателю удается куда лучше. Правы они или нет, судить только вам, но одно можно сказать точно: рассказы Рейнольдса оставляют очень приятное впечатление. Технологии в них легко могут соседствовать с искусством, а цинизм – с сентиментальностью.

Возможно, здесь нет сверхновых идей – зато на уже знакомые темы Рейнольдс умудряется смотреть под новым углом и довольно обстоятельно раскрывать их, при этом не распыляясь на объяснения очевидного. В оглавлении сборника взгляд падает прежде всего на рассказы «За разломом Орла» и «Голубой период Зимы», по которым были сняты две серии «Любви, смерти и роботов» — сериала, который для «Нетфликса» спродюсировал Дэвид Финчер.

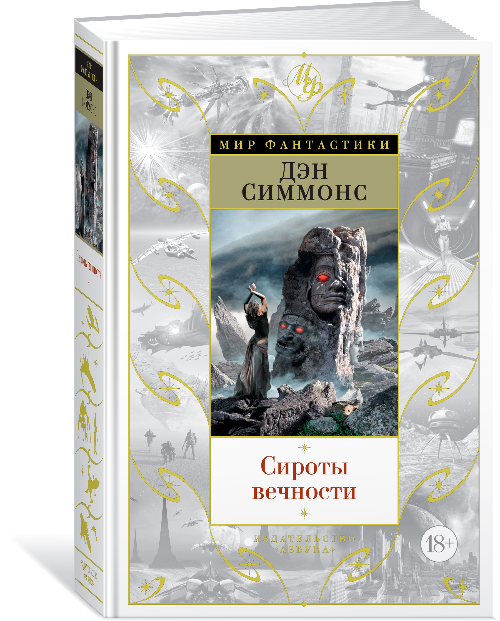

2. Дэн Симмонс «Сироты вечности»

Полное собрание малой прозы Дэна Симмонса, автора знаменитой фантастической эпопеи «Гиперион». К произведениям прилагается приятный бонус: многие сопровождены авторскими предисловиями, где рассказывается об истории создания текста – и поверьте, некоторые из этих историй способны удивить читателя не меньше самого произведения. И специально для поклонников «Гипериона»: действие некоторых рассказов происходит в той самой вселенной.

Интересно, что огромную известность получил дебютный рассказ Симмонса «Стикс течет вспять», который писатель вынашивал аж два с лишним года! Крестным отцом этого рассказа, а заодно и писательской карьеры Симмонса стал знаменитый Харлан Эллисон. Печальная и страшная история о воскрешении любимой матери не оставила равнодушными читателей и до сих пор считается одним из самых заметных произведений Симмонса.

Навсегда изменивший мировую культуру роман «Дракула» прославил Брэма Стокера на века – и одновременно с этим сделал его «автором одной книги». Попробуйте припомнить любое другое произведение Стокера – и, вероятно, не сможете (если только вы не его ярый фанат). А между тем мрачные рассказы этого английского писателя тоже заслуживают внимания: они вполне достойно представляют литературу конца XIX века.

Известность более-менее сохранил разве что рассказ «Гость Дракула»: название дает о себе знать. Но у Стокера есть что почитать и без отсылок к знаменитому вампиру: к примеру, неординарная «Монополия на карлиц» или в прямом смысле остросюжетный рассказ «Дуэлянты, или Ужасная смерть близнецов». Последнему принадлежит прекрасная цитата про родительскую долю: после рождения детей родители оказываются в стране, «где младенец-тиран одним мановением крохотной ручонки или повелительным визгом тоненького голоска может отправить собственного родителя в могильный склеп, расположенный глубже, чем ров, что окружает фамильный замок».

4. Джеймс Типтри-младший «Счастье – это теплый звездолет»

Когда-то Джеймс Типтри-младший взбудоражил аудиторию американской фантастики: спустя десять лет литературных успехов и всевозможных наград (включая престижные «Хьюго» и «Небьюлу») оказалось, что Типтри – женщина. Под мужским псевдонимом скрывалась бывшая военнослужащая Элис Брэдли-Шелдон, которая долгие годы не только публиковалась под именем Типтри, но вела от его лица оживленную переписку с Урсулой Ле Гуин и Филипом К. Диком. Когда тайна была раскрыта, литературный успех Типтри постепенно пошел на спад.

В сборник «Счастье – это теплый звездолет» вошли самые известные рассказы и повести Джеймса Типтри-младшего, включая отмеченные премиями «Эффективное решение», «Хьюстон, Хьюстон, как слышите?» и другие. В своих произведениях Типтри часто задается вопросом о женской участи: к примеру, в знаменитой повести «Девушка, которую подключили» непривлекательная героиня получает возможность управлять сознанием выращенной без головного мозга красотки-знаменитости.

5. Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»

Представитель так называемого «Золотого века» фантастики, Лейбер стоит в одном ряду с Робертом Хайнлайном, Клиффордом Саймаком, Айзеком Азимовым и другими монстрами (и гроссмейстерами) этого жанра. Лейбера прославила в первую очередь фэнтези-серия «Сага о Фафхрде и Сером Мышелове», а потом небольшой всплеск интереса случился в 90-х из-за выхода фильма «Девушка с голодными глазами», основанного на одноименном произведении Лейбера.

В этом сборнике точно стоит обратить внимание на повесть «Брошу-ка я кости» и рассказ «Успеть на цеппелин»: оба произведения получили престижные литературные премии «Хьюго» и «Небьюла» в соответствующих номинациях. «Успеть на цеппелин» — удивительное произведение о переломных моментах, которые направляют жизнь людей совсем в другое русло. Героем этого рассказа становится пожилой специалист-воздухоплаватель, собирающийся на дирижабле домой в Германию и не подозревающий, что в его судьбе все могло сложиться совсем иначе…

Читали рассказы этих авторов? Что вообще думаете про малые форматы в фантастике?

Юбилей Агаты Кристи

Сегодня, 15 сентября, 130 лет со дня рождения знаменитой английской писательницы Агаты Кристи. Она один из самых известных в мире авторов детективной прозы, а ее книги читают так много, что тиражи уступают только Библии и Шекспиру.

Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества, а также — самыми переводимым (7236 переводов). Она опубликовала более 60 детективных романов, 6 психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт или Вестмакотт) и 19 сборников рассказов. В театрах Лондона были поставлены 16 её пьес.

Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира.

Более шестидесяти романов, два миллиарда копий, проданных по всему миру, и жизнь, похожая на приключенческий фильм. Судьба писательницы, чье имя знает, пожалуй, каждый, по насыщенности могла потягаться с любым из ее детективов: интрижки неверных мужей, непростые отношения с взбалмошной матерью, странные увлечения, например, неподдельный интерес к ядам.

Она стеснялась своей профессии

Даже издав добрую дюжину книг, в официальных документах в графе «род деятельности» Агата Кристи упорно указывала «домохозяйка». Более того, у писательницы, чьими романами до сегодняшних дней зачитывается весь мир, не было ни отдельного кабинета, ни письменного стола.

Такой аскетизм сама Кристи объясняла неловкостью: свое творчество она называла не более, чем хобби, считая писательство чем-то несерьезным. Работала она урывками, в перерывах между домашними делами, устраиваясь то за кухонным столом, то в спальне. Впрочем, на страсть писательницы к работе с текстом это никак не влияло — если ей всё-таки удавалось уединиться, то она, по собственным словам, «забывала обо всем на свете».

Мать запрещала Агате читать

Как правило, родители мечтают о том, чтобы их чадо вместо бесцельного шатания по дому или за его пределами проводило как можно больше времени за чтением. В жизни маленькой Агаты все было наоборот: ее мать Кларисса Бемер страдала легкой формой нервного расстройства, да к тому же, будучи человеком увлекающимся, буквально бредила Викторианской эпохой.

По ее мнению, настоящая леди тех лет обязана была играть на одном музыкальном инструменте (а лучше на нескольких), регулярно брать уроки вокала и уметь танцевать, а вот читать ей было совершенно ни к чему. Более того, этот навык Кларисса считала даже вредным и не планировала знакомить дочь с литературой до восьми лет. Будущая королева детектива, впрочем, была иного мнения и научилась читать сама уже в четыре года.

Кристи страдала необычным расстройством психики

Если с чтением у писательницы все было прекрасно, то с письмом дела обстояли гораздо хуже. Всю жизнь Кристи страдала дисграфией — нарушением психических функций, из-за которого ей не удавалось расставлять буквы в словах в правильном порядке. Впрочем, это не мешало ей придумывать потрясающие сюжеты и печатать их на машинке. В случае, если последней не оказывалось под рукой, Агата надиктовывала текст кому-то из своего окружения.

К слову, заболевание создательницы Эркюля Пуаро и мисс Марпл отнюдь не генетическое, как можно было бы подумать. Специалисты в области медицины уверены, что дисграфией, как правило, страдают люди, пережившие серьезное эмоциональное потрясение в детстве. А если вспомнить странные привычки матери Агаты и добавить к этому внезапную смерть горячо любимого отца, то все становится на свои места.

Предсказала актрисе Джоан Хиксон, что та сыграет мисс Марпл

Знаменитая старушка-сыщица по популярности может потягаться с Эркюлем Пуаро. Впрочем, оба персонажа Кристи так непохожи друг на друга, что сравнивать их совершенно бессмысленно. В экранизациях детективных историй, где самые жуткие преступления раскрывает миловидная пенсионерка, снимались разные актрисы. Каждая была по своему хороша, но вот только одна из них, Джоан Хиксон, удостоилась личной похвалы от Агаты Кристи. авансом.

В далеком 1946 году писательница волей случая оказалась на бродвейской постановке и была буквально очарована исполнительницей главной роли, юной Хиксон. Кристи дождалась будущую звезду после спектакля и рассыпалась в благодарностях. Кроме того, она была убеждена, что только Джоан в будущем сможет исполнить роль мисс Марпл.

Актриса, впрочем, обиделась на поклонницу: Хиксон была молода, хороша собой и совершенно не собиралась играть никаких старушек.

Кто бы мог подумать, что через 38 лет, имея в своем послужном списке более 100 киноролей, комедийная киноактриса не только снимется в экранизации Кристи, но и будет признана лучшей мисс Марпл ХХ века.

Инсценировала собственное похищение (или нет?)

В конце 1926 года Агата Кристи бесследно исчезла. Пропажа писательницы удивительным образом совпала с просьбой ее супруга Арчибальда Кристи о разводе. В день «Х» Агата уложила спать маленькую дочь, затем села за руль автомобиля и умчалась в неизвестном направлении, а уже через несколько дней машина с личными вещами женщины была найдена на берегу реки.

На поиски литератора бросилась буквально вся страна: британские газеты пестрили заголовками о возможном похищении или даже убийстве, полиция вызывала на допрос мужа Кристи вместе с его любовницей — само собой, в первую очередь подозрение пало именно на эту парочку. Впрочем, уже одиннадцать дней спустя Агата нашлась живой и совершенно здоровой (последнее подтвердила медицинская экспертиза). Что же случилось на самом деле и какие цели преследовала романистка, выяснить так и не удалось. Хотя сплетники утверждали, что таким образом Кристи планировала подставить неверного мужа.

Необычное увлечение появилось у писательницы еще в период Первой мировой войны, куда та отправилась медсестрой-добровольцем. «Дайте мне вместо игрушки симпатичный смертельно опасный пузырек, и я буду счастлива», — говорила Кристи. И в этом утверждении не было ни намека на шутку, в токсичных веществах она действительно разбиралась лучше многих специалистов. Подтверждением тому служит настоящее изобилие способов избавиться от неугодного человека в романах Кристи: в общей сложности ее персонажи были отравлены 83 раза, и всякий случай был не похож на предыдущий!

Кроме того, когда-то совсем юная Агата собиралась стать фармацевтом, однако вместо профессии приобрела неискоренимую фобию — совершить ошибку в приготовлении того или иного снадобья и получить смертельный яд вместо лекарства. К счастью, ее опасения так и не сбылись, а вот отличное знание разного рода ядовитых веществ очень пригодилось в писательской карьере.

Эркюль Пуаро был списан с реального человека

Пожалуй, самый известный персонаж «королевы детектива», обаяние которого не может оставить равнодушным даже самого скептически настроенного читателя, имел реальный прототип. Еще в середине 1910-х годов Кристи увидела на автобусной станции забавного бельгийца, чье лицо украшали роскошные усы. Мужчина, судя по всему, был странноват — жесты, мимика и даже редкие реплики выдавали в нем человека с причудами, но не лишенного при том острого ума. Образ случайного прохожего так вдохновил романистку, что она сделала его главным героем целой серии книг.

Впрочем, он быстро ей наскучил, а впоследствии и вовсе стал вызывать раздражение. Более того, спустя много лет писательница, не смущаясь, называла своего персонажа «отвратительным, напыщенным, утомительным, эгоцентричным маленьким лицемером» и «жирным уродом». Кристи не раз жаловалась на то, что при всей нелюбви никак не может расстаться с несносным чудаком-детективом. Виной тому была популярность Пуаро, которой тот пользовался у читателей.

Чайна Мьевиль с разных ракурсов

Четыре очень разных романа одного из самых оригинальных фантастов современности

Чайна Мьевиль — популярный британский писатель фэнтези и фантастики. При этом писатель очень необычный. Его произведения примечательны тем, что на них сложно повесить ярлык: это всегда исследование, смешение жанров и полет фантазии. И немного (или много, как получится) классовой борьбы, отражающей убеждения автора. В первую очередь к Чайне Мьевилю следует обращаться, если вам хочется чтения умного и необычного, но одновременно с этим захватывающего. Не менее важно подобрать правильную книгу для начала знакомства. Писатель много экспериментирует с жанрами и, несмотря на узнаваемый авторский стиль, его отдельные романы сильно отличаются друг от друга. Сегодня мы немного расскажем вам, каким бывает Чайна Мьевиль.

Именно с «Вокзала потерянных снов» началось триумфальное шествие Мьевиля по странной стороне литературного мира. Это был второй роман, выпущенный писателем, он послужил началом условной Нью-Кробюзонской трилогии, по названию города, в котором происходит действие первой книги. Но каждый сюжет в этой трилогии закончен и самобытен, так что, открывая «Вокзал потерянных снов», готовиться к долгому забегу необязательно. Позвольте себе спокойно погрузиться в удивительный быт Нью-Кробюзона. Место действие является далеко не единственной, но одной из главных изюминок романа. Мьевиль поражает воображение, создавая город настолько живой и парадоксальный, населенный немыслимыми созданиями и управляемый непривычными законами. Вот уж где вы действительно отвлечетесь от реальности!

Если говорить о жанрах, то роман можно назвать городским фэнтези в декорациях стимпанка. Но здесь есть также детективные и авантюрные мотивы, щепотка хоррора и готики. Не забыл писатель добавить в фантасмагорические отражения весьма реальных и актуальных проблем. Именно этот причудливый коктейль стал визитной карточкой писателя, его наиболее «характерной» книгой.

Если вы любите научную фантастику, то пожалуй, следует подступиться к творчеству Мьевиля со стороны «Посольского города». Мир будущего, люди колонизируют самые разные миры, открыв для себя иммер — причудливое подпространство, делающее возможными космические путешествия. Ависа Беннер Чо — главная героиня романа — как раз является иммерлетчицей, так что о межпланетных путешествиях мы кое-что узнаем. Но действие романа сосредоточено на одной конкретной планете, в одном городе. Жители планеты Ариека имеют два речевых аппарата, и их Язык звучит только двумя голосами. Кроме того, он буквально не оставляет возможности для лжи. Долгое время людям не удавалось наладить контакт с ариекаями, пока не дошли до идеи выращивания специальных Послов — генно-модифицированных близнецов. Так двум расам удается наладить контакт, и на Ариеке вырастает Посольский город.

Что же Ависа? Она отнюдь не Посол, но имеет более тонкую связь с Языком. Еще в детстве она по некому стечению обстоятельств стала частью его речи, живым сравнением. Таким образом, Ависа не может говорить на Языке, но тот говорит через нее. Повествование начинается с того, как она с мужем возвращается на Ариеку, где как раз назревает кризис в отношениях местных жителей и землян.

Это твердая научная фантастика, посвященная различным семиотическим системам. Весь роман причудливо закручивается вокруг идеи языка и того, что он отображает. И в то же время иммер и другие детали этого космического будущего то и дело напоминают нам, что мы в романе Мьевиля, и здесь происходит много странного, потому что странности — это норма.

Это торжество странности Мьевиля подойдет для смелых читателей, которые любят необычные литературные эксперименты и современное искусство. «Последние дни Нового Парижа» — роман в жанре альтернативной истории, где главное допущение, делающее историю альтернативной, по совместительству превращают ее в фантасмагорический сон. Итак, в 1941 году в Париже взорвалась некая таинственная С-бомба, воплощающая в жизнь силу искусства. А именно — сюрреализма. Город становится зоной аномалий, где с людьми соседствуют манифы — женщина с выдвижными ящиками в теле, гибрид столика и волка, изысканные трупы. Все эти безумные сюрреалистические образы действительно были созданы художниками XX века, Мьевиль только оживил их на страницах книги.

Надо сказать, что нацисты, с которыми французское сопротивление решило бороться такими экзотическими средствами не растерялись, и решили призвать на помощь демонов из ада. Слушаются ли демоны тех, кто их призвал? Непонятно. Безопасны ли манифы для парижан? Далеко не все. Стоит 1950 год, война продолжается, а в Париже парит над землей верхушка Эйфелевой башни, а жители справляются с новым бытом, кто как умеет. Посреди этого хаоса юноша Тибо (который, к счастью, был знаком с некоторыми сюрреалистами и научился у них правильно стрелять) пытается выбраться из города. Компанию ему составляет американка Сэм, которая фотографирует манифов для создания книги. К чему это приведет в таких условиях — не вполне ясно и не всегда понятно, важно ли. Чтобы получить наслаждение от книги, важно ценить поэтический язык автора, получать удовольствие от самого факта странности и буквального противостояния искусства и темных сил.

«Город и город» — роман, в котором не водятся морские змеи, странные химеры и двухголосые пришельцы. Тем не менее, он является одной из самых захваленных работ автора, поскольку Мьевиль нашел идеальную метафору. Познакомьтесь с Бешелем и Уль-Комой — двумя городами, существующим одновременно в одном месте. Нет, речь идет не о параллельных измерениях или других парадоксах реальности. Граница между городами пролегает в сознании людей. Представьте, что вас с детства учат не замечать соседей — они живут в другом городе, их не существует. Построенные иначе здания, одетые иначе люди, все это становится невозможным для взаимодействия, «границу» без причин пересекать нельзя. Здесь можно было бы разлиться соловьем об этнической и классовой сегрегации (очень кстати, что Бешель приходит в упадок, тогда как Уль-Кома — процветающий город), но давайте вспомним, что это — просто декорации для детективного сюжета.

Весьма нуарный следователь из Бешеля получает в работу дело об убитой девушке, которая была родом из Уль-Комы. Так что ему придется отправиться в командировку в соседний город, чтобы попытаться распутать этот клубок странностей, который ведет детектива все глубже на метафизический уровень.

Акунин

Несколько постов назад одна девушка в комментариях посоветовала почитать мне Б. Акунина и у него писать поучиться.

В те годы, когда я читал Акунина, увлекался нумизматикой и бонистикой. Оба деда подарили мне свои коллекции монет, эту суммарную коллекцию я еще не просто удвоил — утроил. Много чего было — Кирхи и без даты, и с датой, вся Красная Книга, конечно, червонцы — николаевский, сеятель, Георгий. Купюры меня тоже привлекали — интересное это дело, особенно найти в PRESS (т.е. в идеальном состоянии) купюру, которой под сотню лет. и понимать, что шли войны, люди рождались и умирали, революции бушевали, а вот этой купюре — все нипочем. Как новенькая. Интересно так проследить историю отечества по купюрам. И особенно интересны купюры времен Гражданской войны — там печатали все, кому не лень, и купюры такие, красивые были. Как картины.

В годы кризиса 2008-2009 сдал всю коллекцию — деньги нужнее были. Жалко, конечно, было, но куда деваться.

Короче говоря, в деньгах я разбирался.

Читая Акунина, я откровенно восхищался его знанием истории, умением создать атмосферу прошлых веков, и читал запоем.

До одного момента. Пока в какой-то книге один из персонажей, показывая свою лихость, не бросил пачку купюр какого-то номинала, уже не вспомню, какого, коего я точно знал, что в те годы в обороте не было.

И все. Как отрезало. На этом моменте я книгу закрыл и больше Акунина не читал.

Хотя я признаю, что и в моих книгах, где повествование переносится в прошлое, косяков хватает.

Фэнтези от авторов-художников

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Мы решили рассказать о нескольких авторах, которые своим примером подтверждают, что в этих словах есть доля истины. Они получили известность, как художники, а затем ярко проявили себя и на ниве литературы. Причем свои произведения они самостоятельно и оформляют, что делает книги еще более примечательными.

Тодд Локвуд — «Летний дракон»

Тодд Локвуд по праву считается одним из самых известных художников жанра фэнтези. Он иллюстрировал Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering и множество других игр, а также фэнтезийных романов. Помимо всего прочего, Локвуд славится любовью и умением изображать драконов.

Над своим дебютным романом «Летний дракон» он раздумывал много лет, прежде чем взяться за написание. А заодно нарисовал изящную обложку и почти два десятка внутренних иллюстраций. Конечно же, в центр сюжета автор поместил драконов. Главным героем выступает девушка Майя, чья семья разводит драконов и которая все детство провела, ухаживая за ними. Однажды ее привычный мир рушится, и девушка оказывается в круговерти опасностей и приключений.

Хельга Воджик — «Аббарр. Пепел и крылья»

Хельга Воджик уже более пяти лет профессионально рисует коллекционные карточки для крупных франшиз вроде Marvel, DC и «Игры престолов». Как автор она дебютировала с романом «Аббарр», действие которого происходит в одноименном огромном городе, расположенном посреди пустынь. Там можно встретить самых удивительных существ и представителей разных культур.

Воджик создала для Аббарра множество черно-белых иллюстраций, на которых изобразила в том числе Ашри — главную героиню книги. Книга получилось легкой и увлекательной. Больше всего читатели хвалят роман за проработанную мифологию мира и магическую систему.

Екатерина Мекачима — «За северным ветром»

В последние годы фэнтези славянской тематики пользуется популярностью. Екатерина Мекачима при написании романа тоже отталкивалась от славянского фольклора и создала на его основе весьма оригинальную историю. «За северным ветром» рассказывает историю Кощея до того, как он стал Бессмертным.

В издание вошло 70 иллюстраций, подготовленных самой писательницей. Среди них есть как черно-белые, так и цветные. Кроме того, на форзацах разместились Карты Мира Света, позволяющие лучше понять, по каким маршрутам движутся персонажи.

Фрэнк Миллер и Том Уилер «Проклятая»

Фрэнк Миллер — известный сценарист и художник комиксов, создатель «Возвращения Темного Рыцаря» и «Города грехов». Вместе с Томом Уилером он взялся за переосмысление артурианских легенд. В романе «Проклятая» повествование ведется от лица Нимуэ — девушки, чья связь с темной магией пугает даже ее народ, привычный к волшебству. Когда Красные Паладины вырезают ее родную деревню, она пускается на поиски волшебника Мерлина.

По «Проклятой» вышел сериал на Netflix, а сама книга вышла со множеством цветных и черно-белых иллюстраций самого Миллера. Для него работа над «Проклятой» стала возможностью заново изучить все существующие интерпретации легенд о короле Артуре — в детстве он был большим поклонником темы.

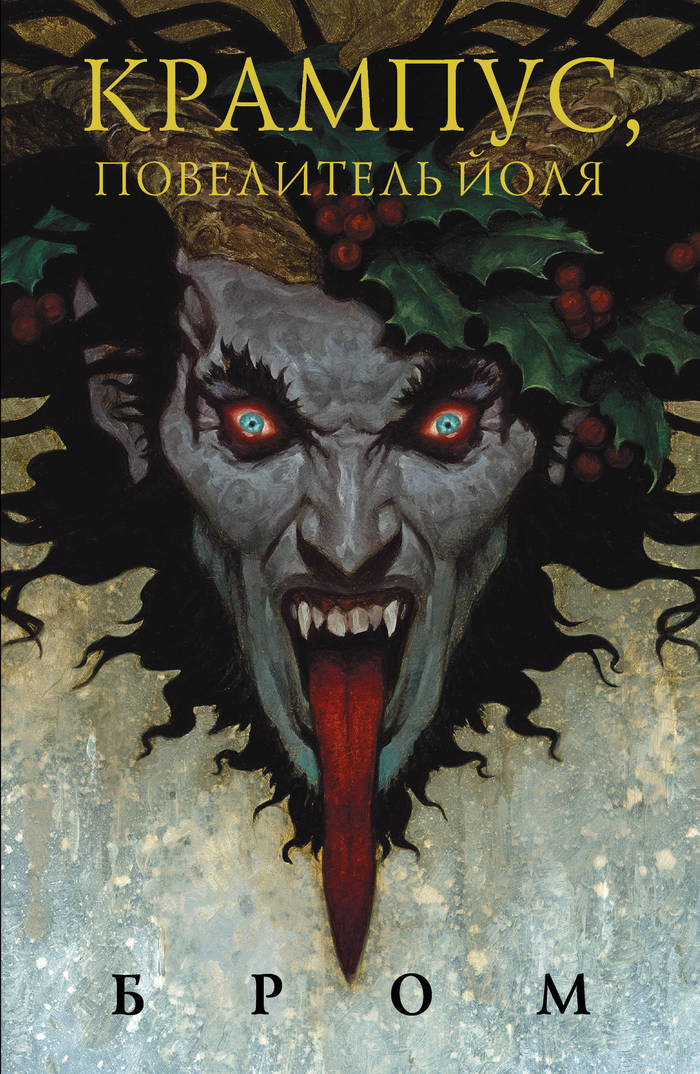

Бром — «Крампус. Повелитель Йоля»

Бром прославился как художник, специализирующийся на мрачных и готических фэнтезийных иллюстрациях. Кроме того, он мастер интерпретировать мифы, что хорошо видно на примере «Крампуса».

Сюжет рассказывает о том, как в простой деревушке банда в плащах нападает на человека в красном костюме и с санями. Это происходит во время сочельника, и после стычки, свидетелем которой стал поэт-неудачник Джесс, остается большой мешок, благодаря которому Джесс обретает удачу. Не сразу он понимает, что волшебный мешок принадлежит повелителю Йоля по имени Крампус, древнему демону-обманщику. А тот жаждет отомстить за давние обиды Санта-Клаусу, который в версии Брома сильно отличается от привычного нам добряка, озабоченного лишь тем, как порадовать хороших детей на Рождество.

Сегодня умер Владислав Крапивин

Сегодня утром не стало знаменитого детского писателя Владислава Крапивина. Он умер в больнице на 82-ом году жизни. По предварительным данным у него остановилось сердце. Последнее время Владислав Петрович сильно болел. В ночь на 10 августа его увезли на скорой в Областную больницу Екатеринбурга.

Только часть его произведений на которых многие выросли:

Белый щенок ищет хозяина. Повесть (1962)

Палочки для Васькиного барабана. Маленькая повесть (1963)

Звёзды под дождём. Повесть (1964)

Оруженосец Кашка. Повесть (1965)

Та сторона, где ветер. Повесть (1964—1966)

Часть первая. Август — месяц ветров (1964)

Часть вторая. Люди с фрегата «Африка» (1966)

Валькины друзья и паруса. Повесть (1966)

Лерка. (в журнальном варианте: «Озерный царь»). Повесть (1968)

Тень Каравеллы. Повесть (1968—1970)

Часть первая. Тень Каравеллы (1968)

Часть вторая. По колено в траве (1970)

Мальчик со шпагой. Роман (1972—1974)

Часть первая. Всадники на станции Роса (1972)

Часть вторая. Звездный час Серёжи Каховского (1973)

Часть третья. Флаг-капитаны (1974)

Бронзовый мальчик. Роман (1992)

Рыжее знамя упрямства. Роман (2005)

Алые перья стрел. Трилогия. В соавторстве с С. П. Крапивиным (1971—1975)

Каникулы Вершинина-младшего. Повесть

Колыбельная для брата. Повесть (1978)

Трое с площади Карронад. Повесть (1979)

Журавлёнок и молнии. Роман (1981)

Сказки Севки Глущенко. Повесть (1982)

Мушкетёр и фея и другие истории из жизни Джонни Воробьёва. Цикл повестей (1969—1985)

Бегство рогатых викингов (1969)

Острова и капитаны. Роман (1984—1987)

Книга первая. Хронометр (Остров Святой Елены)

Книга вторая. Граната (Остров капитана Гая)

Книга третья. Наследники (Путь в архипелаге)

Синий город на Садовой. Роман (1991)

Бабушкин внук и его братья. Роман (1996)

«Тридцать три — нос утри…». Повесть (1997)

Рассекающий пенные гребни. Повесть (1998)

Дело о ртутной бомбе. Повесть (1999)

Давно закончилась осада… Роман (2000)

Семь фунтов брамсельного ветра. Роман (2000—2003)

Битанго. Истории о друзьях и о себе (1979—2000)

Книга первая. Шестая Бастионная. Рассказы и повести об улицах детства

Сентябрьское утро. Рассказ (1979—1982), включает ранее написанный рассказ «Флаг отхода»

Далеко-далеко от моря… Рассказ (1984)

Бастионы и форты. Рассказ (1985)

Стрела от детского арбалета. Рассказ (1978—1982)

Путешествие по старым тетрадям. Рассказ (1984), включает ранее написанный рассказ «Мальчик и солнце»

Остров Привидения. Рассказ (1981)

Вечерние игры. Рассказ (1983)

Мокрые цветы. Маленькая повесть (1984—1985)

Сандалик, или Путь к Девятому бастиону. Повесть (1984)

Книга вторая. Золотое колечко на границе тьмы.

«Пошёл, все наверх. » Повесть (1992)

Клад на Смоленской улице. Повесть (1994)

Мой друг Форик… Повесть (1995)

Босиком по Африке. Повесть (1993)

Золотое колечко на границе тьмы. Повесть (1994)

Однажды играли… Повесть (1998)

Под созвездием Ориона. Повесть (1999)

След ребячьей сандалии. Повесть (2000)

Белые башни Города. Рассказ (2001)

Ржавчина от старых якорей. Повесть (2002)

Трое в «копейке», не считая зайца Митьки. Повесть. В соавторстве с С. Аксененко и А. Керданом (2001)

Непроливашка. Повесть (2002)

Стеклянные тайны Симки Зуйка (другое название: Воздух той давней ночи). Роман (2005)

Трофейная банка, разбитая на дуэли. Роман (2007)

Стальной волосок. Трилогия

Бриг «Артемида»[35]. Роман (2008)

Бабочка на штанге. Роман (2009)

Прыгалка. Повесть (2010; издан в журнале «Путеводная звезда». Книжная публикация: Бабочка на Штанге. М.: Эксмо, 2010 г.)

Рогатая сага. Повесть о съёмках фильма «Бегство рогатых викингов» (2011; издана в журнале «Тюменский курьер»)

Мраморный кролик. Повесть (2011; издана в журнале «Путеводная звезда»)

Пироскаф «Дед Мазай». Роман (2011; издан в журнале «Путеводная звезда»)

Переулок Капитана Лухманова. Роман (2013)

Фантастические романы и повести

Страна Синей Чайки. Повесть из цикла «Восьмая звезда» (1957)

Я иду встречать брата. Маленькая повесть (1961)

В ночь большого прилива. Трилогия

Далекие горнисты. Рассказ (1969);

В ночь большого прилива. Повесть (1977);

Вечный жемчуг. Повесть (1977)

Голубятня на жёлтой поляне. Роман-трилогия (1983—1985)

Книга первая. Голубятня в Орехове.

Книга вторая. Праздник лета в Старогорске.

Книга третья. Мальчик и ящерка.

Оранжевый портрет с крапинками. Повесть (1985)

В глубине Великого Кристалла. Повести (1988—1991)

Застава на Якорном Поле (1989)

Белый шарик матроса Вильсона (1989)

Сказки о рыбаках и рыбках (другое название: «Лунная рыбка») (1991)

Помоги мне в пути. (Кораблики). Роман (1993)

Самолёт по имени Серёжка. Повесть (1994)

Взрыв Генерального штаба. Повесть (1996)

Мальчик девочку искал… Повесть (2000)

Синий треугольник. Почти фантастическая повесть (2001)

Колесо Перепелкина. Повесть (2001)

Стража Лопухастых островов. Роман-сказка (2002)

Нарисованные герои. «Лоскутная» повесть (2003)

Прохождение Венеры по диску солнца. Роман (2004)

Топот шахматных лошадок. Роман (2005)

Ампула Грина. Повесть (2007)

Бабочка на штанге. Повесть (2009)

Пироскаф «Дед Мазай». Роман-сказка (2011)

Писатель Тургенев о том, как он пишет книги

Вот что написал однажды писатель Иван Тургенев своему другу, критику Василию Боткину:

«Одним словом, никакого сочинения в голове не имеется. Я начал было одну главу следующими (столь новыми) словами: «В один прекрасный день» — потом вымарал «прекрасный» — потом вымарал «один» — потом вымарал всё и написал крупными буквами: мать! Да на том и покончил. Но я думаю, «Русский вестник» этим не удовлетворится». (Тургенев И. С. Письмо Боткину В. П., 17 (29) мая 1856 г.)

Из всего вышесказанного я сделал следующий вывод — творческий метод Ивана Сергеевича Тургенева является чрезвычайно актуальным и сегодня. Я сам через день так пишу.

Это отрывок из моей книги «Служба забытых цитат»

Как автору самиздата записать аудиокнигу?

На самом деле вариантов не так уж много.

1. Озвучить книгу самостоятельно. Но тогда не удастся разместить её ни на ЛитРесе, ни на Storytel (по крайней мере я не знаю вариантов, как их туда добавить). Да и качество вряд ли получится хорошим. Всё-таки озвучивать книгу должен профессионал.

2. Озвучить книгу в сервисе ЛитРес.Чтец. Тут есть нюансы.

Чтецы в этом сервисе работают с базой книг, предоставляемой самим ЛитРесом. Чтобы в эту базу попасть, нужно публиковаться не через сервис ЛитРес.Самиздат, а заключить прямой договор с ЛитРесом. Но, увы, договора заключаются далеко не со всеми авторами, а только с теми, которые представляют для ЛитРеса коммерческий интерес.

3. Заказать озвучку аудио издательству. Стоить это будет порядка 100 тыс. рублей (возможно, найдутся издатели или чтецы, которые возьмут дешевле. Мне дважды называли такую цену). На выходе вы получите готовую аудиокнигу, которую опять же (см. пункт 1) не получится опубликоваться ни на ЛитРесе, ни на Storytel, но зато можно похвастаться друзьям или подарить маме.

4. Заключить с аудио издательством договор. Тогда они берут на себя и озвучку и распространение, автор же получает роялти и вкладывается (или не вкладывается, тут уж автору решать) в рекламу.

Мне потребовалось пять лет, чтобы добиться четвертого варианта. Вот как это произошло.

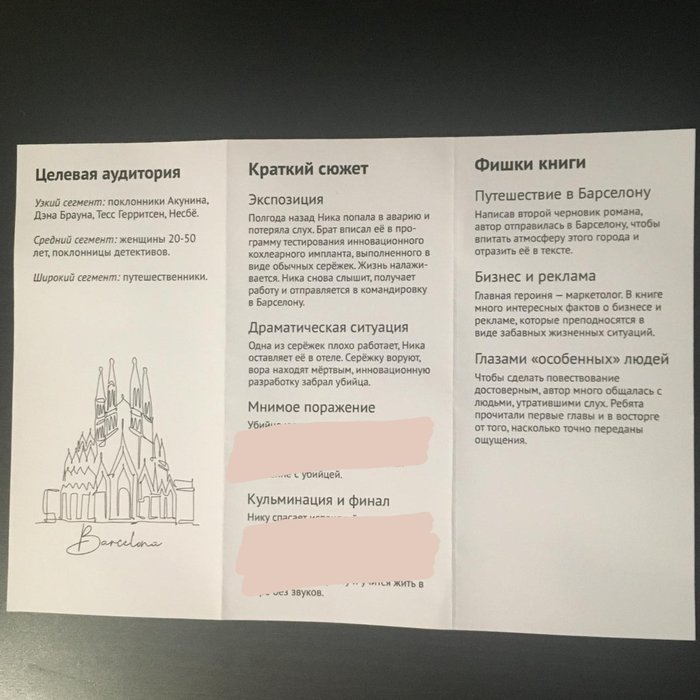

Началось всё в декабре, когда я поехала на финал премии «Русские рифмы, русское слово» (мой роман «Эффект Врат» прошёл в финал). Та поездка стала особенной, ведь я поставила себе цель непременно найти издателя для (ещё на тот момент недописанной) «Барселоны под звуки смерти».

Но как на этого издателя выйти? Увы, они не так открыты к авторам самиздата, как хотелось бы. Ответом стала книжная ярмарка, куда организаторы премии пригласили всех участников. Куча издательств на одной площадке, нужно только рассказать им о моей книге. Задача понятна, и мы с мужем взялись за то, что хорошо умеем — за рекламу.

Сделали буклеты, в которых описали всю важную информацию о моём романе. Распечатали и полетели в столицу.

Вот как выглядели буклеты.

Наверное, каждый, кто проходил собеседование, знает, как сложно себя продавать. Так вот, продавать своё творчество ещё сложнее. Если бы не муж, я бы сдалась после первого взгляда аля «фи» в свою сторону.

Невероятно стремно просить встречи с редактором, а потом мямлить «я автор четырёх детективов, пишу о путешествиях и бизнесе, вот вам буклетик». На тебя смотрят, как на коммивояжера, втюхивающего бады. Хотя ты просто ищешь возможности донести своё творчество до читателя. К сожалению, без посредника в лице издателя круг аудитории, до которой можно достучаться, очень ограничен.

Через час личного позора на моих щеках уже можно было жарить картошку. «Это бесполезно», — хныкала я. «Не сдавайся», — настаивал муж, подводя меня к очередному стенду. Как хорошо, что стенд этот принадлежал издательству «Вимбо».

Я узнала, что все мои любимые аудиокниги озвучивали они. Что тексты для них читает Константин Хабенский, Ефим Шифрин, Владимир Левашев, Алексей Багдасаров и ещё многие известные актёры, в числе которых волшебная Марина Лисовец.

«Вимбо» озвучивают романы Дины Рубиной, Мишеля Бюсси, Сергея Довлатова. Вы знаете их по «Клубу любителей книг и пирогов из картофельных очистков», по «Краткой истории человечества».

«Прислуга», «Одноэтажная Америка», «Вторая жизнь Уве» — всё это тоже их аудиокниги.

В общем, вы представляете, как я хотела в это издательство попасть. И самое главное — их стенд стал единственным местом на книжной ярмарке, где со мной пообщались с уважением. Никаких презрительных взглядов и «напишите нам на общую почту». Нет, мне дали визитку, попросили прислать рукопись и пообещали её рассмотреть.

Закончив «Барселону», я почти сразу отправила её в «Вимбо». А потом электронная версия вышла в хиты на ЛитРесе, и мне прислали предложение от ещё одного аудио издательства. Но я мечтала об аудиокниге высшего класса, поэтому с лёгкой тревогой выпустила из ладони синицу и по-прежнему смотрела на заветного журавля, парящего далеко в небе. И вот однажды журавль ко мне прилетел — «Вимбо» прислали договор на издание аудиокниги.

Потом случилась самоизоляция, поэтому проект отложили, но когда жизнь более-менее вошла в колею, «Барселона» обрела долгожданный голос. Читает книгу Марина Лисовец, вы слышали её, когда смотрели фильмы: «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», «Неуправляемый», «Развод по-французски», «Суперсемейка».

Она озвучивала аудиокниги «Облачный атлас», «Прислуга», «Большая маленькая ложь», «Королек – птичка певчая» и многие другие.

И вот теперь Марина озвучила и мою «Барселону».

Невероятное чувство — слышать свой текст. Впереди ещё много работы, но я счастлива, что есть прогресс. Так что, коллеги, не сдавайтесь! Прорвемся!

Какие литературные приемы использовал А. Сапковский в «Ведьмаке»?

«Незнакомец не был стар, но волосы у него были почти совершенно белыми. Под плащом он носил потертую кожаную куртку со шнуровкой у горла и на рукавах. Когда сбросил плащ, стало видно, что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом не было, в Вызиме почти все ходили с оружием, правда, никто не носил меч на спине, словно лук или колчан»

История Геральта из Ривии оставила неизгладимый след в мировом фэнтези. Сага о ведьмаке дерзко разбила типичную для жанра дуалистическую концепцию Добра и Зла, вывернула наизнанку привычные всему человечеству истории и завоевала сердца миллионов читателей. Сапковский оттолкнул в сторону фэнтезийные клише и использовал в книге приемы, которые заставляют фанатов вновь и вновь перечитывать «Ведьмака». Что же это за приемы, и как они помогли автору создать бессмертный и любимый миллионами мир, по которому делают игры и снимают сериалы?

1. Прием «текст в тексте» или реминисценция

Если коротко, реминисценция в литературе — неявная отсылка в произведении, рассчитанная на узнавание читателем образов и сюжетов других авторов. Сапковский воплотил ее в «Ведьмаке» с помощью приема «текста в тексте» — органично вплетая всемирно известные сказки, мифы и поверья в свою история. В «Последнем желании» новелла о дочери принцессы Адды перекликается с чешской сказкой о справедливом Богумиле, который три ночи ночевал в склепе, чтобы снять заклятие с черной принцессы.

«Геральт потер лоб: «Я подтверждаю, государь, что чары можно снять. И, если не ошибаюсь, действительно проведя ночь во дворце. Если третьи петухи застанут упырицу вне гробницы, то снимут колдовство»

В рассказе «Меньшее зло» Геральт с иронией упоминает крылатую цитату из «Белоснежки».

«Итак, история началась в Крейдене, маленьком северном княжестве. Женой Фредефалька, княжившего в Крейдене, была Аридея, умная, образованная женщина. . Вероятно по наследству ей достался довольно редкий и могущественный артефакт, Зеркало Нехалены. . Аридея довольно часто обращалась к зеркалу.

— С обычным, как я думаю, вопросом, — прервал Геральт, — «Кто на свете всех милее?»

А чародей Стригобор, рассказывая о мутировавших девушках, как бы между прочим упоминает историю, созвучную со сказкой «Рапунцель»

«Фиалка, дочь Эвермира, сбежала из башни, воспользовавшись шнурком, сплетенным из косичек, и давно терроризирует Северный Вельгад»

Особенно ярко прослеживается реминисценция в новелле «Немного жертвенности», которая повествует о князе, влюбленном в сирену. Только если в оригинале Русалочка по своей воле пожертвовала голос, чтобы быть рядом с принцем, то у Сапковского князю приходится уговаривать сирену обменять хвост на ноги, и ирония ситуации блестяще отображает весь стиль реминисценции автора.

Вплетая сказки и мифы в «Ведьмака», Сапковский снимает с них романтический лоск и эфемерность, делает их более приземленными и оттого — более реальными. От них остается лишь сердцевина, зеркально отражающая величие бессмертных идеалов людской души. Новеллы Сапковского позволяют увидеть истинные мотивы людей, обычно спрятанные под шутливо-романтическим повествованием сказок. Перечитывая их, каждый раз находишь новую деталь, что эхом отзывается в сердце и вызывает смутную улыбку.

Успех «Ведьмака» среди читателей во многом заслужен благодаря уникальности мира, в который Сапковский погружает читателя. Используя традиционных для фэнтези существ вроде эльфов, гномов, драконов и вампиров, он отступает от «Толкиенистских» канонов. Эльфы и краснолюды, так часто презирающие друг-друга в каноничном фэнтези, оказываются в «Ведьмаке» по одну сторону баррикад — их клеймлят прозвищем «нелюди», преследуют и истребляют. Сапковский максимально уравнял расы в книге, показывая что ненависть и любовь одинаково присуща всем живым существам, не разделяя их на «добрых» и «злых».

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные уникальные существа, выдуманные Сапковским. Допплеры, бруксы, сколопендроморфы и прочие существа прописаны так детально и продумано, что их существование в реальной мифологии не вызывает сомнений. И действительно, многие из описанных автором существ упоминаются в сказках и легендах различных народов мира.

«Из—под бури спутанных черных волос на него глядели огромные, горящие, широко раскрытые антрацитовые глаза. . Из—за белых губ сверкнули острые клыки. Брукса подпрыгнула, выгнула спину, словно леопард, и взвизгнула. Звуковая волна тараном ударила в ведьмака, сбивая дыхание, ломая ребра, иглами боли вонзаясь в уши и мозг. . На спине дельфина, в каменном кругу высохшего фонтана, там, где только что сидела изящная девушка в белом платье, расплющилось искрящееся тело огромного черного нетопыря, разевающего продолговатую узкую пасть, заполненную рядами иглоподобных снежно—белых зубов»

3. Аналогии с реальными историческими событиями

Причина, по которой многие вновь и вновь возвращаются к книгам о Ведьмаке — универсальность многих сюжетных линий, позволяющая каждый раз находить новые аналогии в реальной мировой истории. Нильфгаард сравнивают с Францией времен правления Наполеона, Северные Королевства — с европейскими монархиями, что привержены старому укладу.

Сам Сапковский относит нильфгаардцев скорее к Риму времен Августовского мира, а Север представляет в качестве британцев, о чем он рассказал в одном из интервью. Среди героев его книг ищут средневековых королей, государства мира «Ведьмака» пытаются сравнить с реально существовавшими странами, что вызывает бесконечные споры.

Помимо этого, фанаты продолжают вести дискуссии о принадлежности мира «Ведьмака» к одной из древних культур. Одни заявляют, что он исконно славянский, другие — что кельтский, третьи же отрицают все вышесказанное. И это лишний раз говорит о том, как многогранно произведение Сапковского. Он сумел так построить сюжет, что все до единого персонажи реалистичны порой до тошноты, и это позволяет строить параллели с реальными людьми.

«— Люди, — Геральт повернул голову, — любят выдумывать страшилищ и страхи. Тогда сами себе они кажутся не столь уродливыми и ужасными. Напиваясь до белой горячки, обманывая, воруя, исхлестывая жен вожжами, моря голодом старую бабку, четвертуя топорами пойманную в курятнике лису или осыпая стрелами последнего оставшегося на свете единорога, они любят думать, что ужаснее и безобразнее их все-таки привидение, которое ходит на заре по хатам. Тогда у них легчает на душе. И им проще жить»

Все вышеперечисленные достоинства «Ведьмака» не дали бы такого сногсшибательного эффекта, если бы Сапковский не заложил в свое произведение несколько глубоких смыслов, которые извечно терзают весь род человеческий.

В книге Геральт регулярно попадает в ситуации, где он оказывается меж двух зол, и, как говорится в пословице, ему приходится выбирать из них меньшее. Ведьмак, будучи человеком упрямым, пытается уходить от выбора и ответственности, но они настигают его раз за разом.

«Существуют просто Зло и Большое Зло, а за ними обоими в тени прячется Очень Большое Зло. Очень Большое Зло, Геральт, это такое, которого ты и представить себе не можешь, даже если думаешь, будто уже ничто не в состоянии тебя удивить. И знаешь, Геральт, порой бывает так, что Очень Большое Зло схватит тебя за горло и скажет: «Выбирай, братец, либо я, либо то, которое чуточку поменьше

Меньшее Зло существует, но мы не в состоянии выбирать его сами. Лишь Очень Большое Зло может принудить нас к такому выбору. Хотим мы того или нет»

Автор точно обозначает последствия такого упрямства героя, которые легко перенести и на каждого из нас.

«— Мне жаль тебя, — неожиданно проговорила девушка, не спуская глаз с мигающего кружочка серебра. — Ты утверждаешь, что не существует Меньшего Зла. Так вот — ты останешься на площади, на брусчатке, залитой кровью, один—одинешенек, потому что не сумел сделать выбор. Не умел, но сделал. Ты никогда не будешь знать, никогда не будешь уверен. Никогда, слышишь. А платой тебе будет камень и злое слово. Мне жаль тебя, ведьмак»

Сапковский со страниц говорит нам, что избегая выбора и ответственности в своей жизни, мы навсегда утрачиваем возможности и пути, по которым могли бы пойти. В итоге, жизнь решит за нас, и мы никогда не сможем знать, что было на той дороге, которую побоялись выбрать.

«Войт подошел к нему.

— Это, — сказал он, широким жестом указывая на валяющиеся на площади неподвижные тела, — все? Так оно выглядит — Меньшее Зло, которое ты выбрал?»

В 2019 году Дж. Мартин сказал: Если Ветра зимы не выйдут до 29 июля 2020, то фанаты смогут лишить его свободы. У кого есть лишние наручники?

Писатель купил 400 копий своей книги, чтобы она попала в список бестселлеров

Детектив британского писателя Марка Доусона The Cleaner выбыл из списка «Топ-10 бестселлеров» газеты Sunday Times после того, как оказалось, что 400 копий этой книги купил сам Доусон.

Британец увидел, что The Cleaner находится на 13 месте в списке по продаваемости и решил форсировать события.

Доусон поступил так: спросил у фанатов, купят ли они его роман с рук, те согласились, и он заказал целую партию книг, потратив на нее 3600 фунтов. Сработало: в следующий раз книга Доусона оказалась на восьмом месте среди бестселлеров.

Публика и составители чарта не оценили поступок автора: в газете пообещали не учитывать эти 400 книг в новой версии списка.

Немного редакторской кухни из маленького городка

Когда-то, этак году в 2015, был я поставлен на должность (которая не несла ни денег, ни еще чего-то хорошего) председателем литературного объединения нашего города. Ну я и подумал, раз я теперь такой крутой, то могу и местной администрации мозг повыносить на тематику какого-нибудь литературного издания – сборника здешних авторов. Повыносил, ну и дали добро. Хорошо, объявляю клич: «Несите тексты!»

И понесли. Сказать, что у меня с отбором материалов был головняк – это значит ничего не сказать. Перелопатил я объем произведений равный полному изданию сочинений незабвенного Льва Николаевича Толстого. Отобрал текстов страниц на двести, истово отбрыкиваясь от советов как начальницы отдела культуры, так и представителей администрации. Ладно, на первый сборник они дали мне добро, в плане отбора произведений, и текстовки ушли в печать. Вышел сборник, соответственно по паре экземпляров в каждую местную библиотеку.

Где то через полгодика, на очередном заседании литобъединения, взял полистать тот самый первый сборник – истрепанный, зачитанный – приятно взять в руки, приятно осознавать, что отобранный тобой материал действительно понравился читателям.

Приходит время подбора материала на второй сборник. И вот тут то администрация и отдел культуры за меня взялись по черному. Надо этого автора – он заслуженный, он член союза писателей России, он то и это.

— Но у него же только мемуары!

— И что? Берите мемуары… Но он ДОЛЖЕН БЫТЬ в сборнике!

— Надо чтобы и этот был в сборнике, он уже столько лет в нашей администрации.

— Но он же не умеет писать! Он же… почитайте! Это же скука смертная, отчет и статистика!

— Надо! И еще вот этого обязательно нужно тиснуть, так как он заслуженный отставной милиционер, и у него юбилей. Его стихи обязательно должны быть!

— Но у него же нет ни размера, ни образов, ни… да «Я поэт, зовут Незнайка, от меня вам балалайка» и то талантливей!

— НАДО! И вообще, Павел Николаевич, надо осознавать, что не только своими пожеланиями вы должны руководствовадься, хватит уже этим «кумовством» заниматься – протаскивать только своих.

— Каких СВОИХ! Я, как вы выразились, «протаскивал» тех, кого интересно читать, а не…

— Ясно. Давайте так. Я не буду заниматься отбором, вы мне сначала предоставьте всех тех кого НАДО издать, а потом уже я, на остатки материала, подберу по своему «кумовству».

Дали мне всех тех, кого НАДО, и понял я, что отбирать материал – не надо. Не нужно. Это то не все войдет.

Итак – был издан второй сборник. Так же экземпляры во все библиотеки. Так же через некоторый период времени беру этот сборник и… Чистенький, не замуслявленный, даже еще некоторые страницы сцеплены обрезью типографской. Не стал читать читатель тех кого НАДО. Ну а так как сборник особо и не раскупился из наших Роспечатей, то и третьего – не народилось. Загубилась идея.

Жизнь лучше обычной. Пособие для девочек, ничего не успевших в жизни

Жила-была девочка – красивая и умненькая. Знаете, есть такой типаж – очень трогательные, очень правильные, с большими белыми бантами, прилежные и аккуратные, урожденные отличницы, эдакая гордость школы с косичками «крендельком».

Одна беда – жила эта девочка в какой-то несусветной провинции, в такой глуши, откуда три дня скачи – никуда не доскачешь. А девочке очень хотелось прожить большую и полную жизнь. Жизнь, полную великих свершений, чтобы весь мир узнал о ней и восхитился ее талантами.

Нет, конечно, внимания и так хватало. Окружающие девочку любили, даже восхищались ею, но… Как бы это помягче… Они, конечно, были милыми и непосредственными, все эти люди, но уж настолько провинциальными и недалекими, что быть молодцом среди этих овец было даже неприлично. И, скажем по секрету, нашей гордости школы до смерти надоело быть положительной отличницей. Этот недвижный городок достал ее до такой степени, что она готова была выкинуть что-то безумное, хлопнуть по воде так, чтобы по всему пруду круги пошли.

И затягивать с этим она не стала.

В 16 лет, едва окончив школу, она объявила себя взрослой.

Остригла свои старомодно-приличные косы и первой в городе сделала сколь же модную, столь и вызывающую прическу, шокировав всю округу.

После чего отправилась в редакцию местной газеты, где потребовала взять ее на работу, заявив, что намерена стать журналисткой. Девочка решила, что это единственная приличная работа в этом болоте, которой не стыдно заниматься продвинутой прогрессивной женщине.

В газету девочку взяли – из уважения к школьным заслугам. По одним сведениям – младшим репортером, по другим – вообще корректором. И, по большому счету, не пожалели, работать она умела всегда. Так и началась ее взрослая жизнь.

Очень скоро девочка поняла, что подвиги и слава откладываются на неопределенный срок. Прошел год, начался второй, а она так и сидела в газетке на должности младшего репортера, девочкой «подай-принеси-сбегала-бы-ты». Да и провинциальная журналистика оказалась вполне достойной окружающего мира. Попробуй-ка писать про выставку цветов, где даже участники каждый год одни и те же, вчерашнюю драку извозчиков и прочие глобальные события. Девочка быстро поняла, что может просидеть в газете до пенсии, выслужить должность репортера, но так и будет из года в год писать про ежегодные ярмарки в соседнем селе.

Но рухнувшие надежды — это было еще полбеды. Целая беда себя ждать не заставила.

В своем максималистском стремлении к свободе и независимости наша девочка зашла куда дальше, чем следовало. Однажды она поняла, что беременна. А вскоре наша бывшая отличница узнала, что на брак с отцом своего ребенка может даже не рассчитывать.