Как делать анализ стихотворения

Как делать анализ стиха?

Чтобы объемно и точно проанализировать стихотворение необходимо составить план, в котором по пунктам будут разбираться особенности произведения. Примерный план стихотворения может быть следующим:

- История создания стихотворного текста, описание событий, которые привели к его созданию. В этой части можно дать немного информации о жизни автора. Также следует указать, насколько это произведение значимо для поэта.

- Необходимо определить жанр, предмет и тематику произведения. Предметом изображения в лирическом произведении является внутренний мир человека, его мысли, чувства в их движении и развитии.

- Рассматриваются сюжет и композиция стихотворения. Сюжет в лирическом произведении очень часто отсутствует. Это обусловлено в основном тем, что лирика – это выразительный род, а не повествовательный, она выражает, а не повествует.

- Описание лирического героя и передача общего настроения стихотворения. Жизнь в поэтическом тексте представляется через переживания лирического героя. Понятие лирического героя – ключевое для этого вида литературы. Лирический герой – это носитель эмоции, чувства, переживания, определенного состояния, от лица которого создается стихотворение.

Лирический герой часто совпадает с автором, но не всегда. Например, поэт может написать стихотворение от лица бродяги, разбойника или преступника – но ведь это не будет означать того, что сам поэт является бродягой или разбойником.

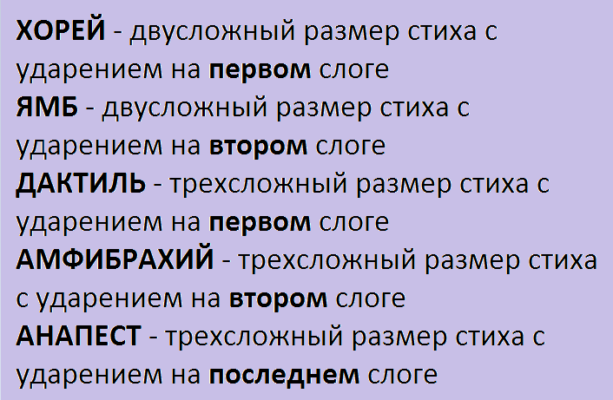

- Разбор лексики стихотворения и выразительных средств. Выразительные средства делают стих ярче и богаче. К ним относятся эпитеты, метафоры, аллегории, олицетворение, гипербола и т.д. Также следует обратить внимание на стихотворный метр, которым написано стихотворение.

Существуют следующие стихотворные размеры: ямб, хорей, анапест, дактиль, амфибрахий

Рис. 1. Стихотворные размеры определения

- В конце анализа необходимо выразить свое собственное мнение к прочитанному, рассказать, какие чувства вызвало данное произведение.

Что мы узнали?

Данная статья поможет школьникам научиться, как делать анализ стиха, для которого необходимо не только выделить основную тему и специфику стиха, но и обратить внимание на стихотворные размер и художественно-выразительные средства.

Источник статьи: http://obrazovaka.ru/literatura/kak-delat-analiz-stihotvoreniya.html

План анализа стихотворения по литературе

Анализ стихотворения по литературе — это возможность проявить свои творческие способности, выразить своё мнение о творчестве поэта.

Создание исследовательского текста о стихотворении можно начинать с любого пункта плана:

подсказку нужно искать в самом стихотворении

План анализа стихотворения включает в себя следующие этапы.

- Автор и название стихотворения.

- История создания стихотворения: когда оно было написано, по какому поводу, кому автор его посвятил.

- Жанр стихотворения.

- Тема, идея, основная мысль стихотворения.

- Композиция стихотворения, его деление на строфы.

- Образ лирического героя, авторское «Я» в стихотворении.

- С помощью каких художественных средств выразительности раскрывается основная мысль автора, тема и идея стихотворения.

- Ритм стиха, стихотворный размер, рифма.

- Моё восприятие стихотворения.

- Значение этого стихотворения в творчестве поэта.

Пример анализа стихотворения по плану

1. Автор и название стихотворения. А.С. Пушкин «Анчар».

2. История создания стихотворения. Стихотворение «Анчар» было написано в 1828 году, через 2 года, как Пушкин вернулся из ссылки.

Замысел для написания «Анчара», судя по всему, родился из-за дела, возбуждённого против поэта за создание произведений «Гаврилиада» и «Андре Шенье». Его печальные размышления о природе власти были аллегорически выражены в данном произведении.

Относительно сюжетной основы стихотворения — поэта вдохновили сразу два источника, а именно: старая легенда о ядовитом растении и заметки доктора Фуше, который рассказывал в них о якобы растущем на острове Ява дереве, к которому посылали преступников, осуждённых на смертную казнь. Они должны были принести яд вождю племени. А.С. Пушкин вдохновился данным сюжетом, но переработал его в соответствии со своим замыслом.

3. Жанр. Чаще всего жанр этого произведения определяют как лирическое стихотворение, однако его можно частично считать балладой благодаря событийному сюжету.

4. Тема, идея. Основная тема стихотворения – пагубность влияние неограниченной власти одного человека. Силу этого явления Пушкин познал на себе, что сделало стихотворение глубоким эмоционально и убедительным.

Для усиления своей мысли Пушкин использует противопоставление естественного поведения, когда всё живое в природе избегает прикосновений к смертоносному древу, и поведения владыки, который решает нарушить этот закон.

Таким образом, идея произведения заключается в том, что «непобедимый владыка», который послал своего раба к анчару, зная, что он погибнет, а затем использовал принесённый им яд для того, чтобы нести смерть дальше – зло даже большее, чем ядовитое дерево.

Однако, не только власть виновата в своём зле. Рабы виноваты не меньше. Тирания не существует без рабства, они тесно связаны. Главное в жизни — избавление от рабства, обретение свободы. Это основная идея стихотворения.

5. Композиция. Данное произведение делится на две почти равные части: в первую входит пять строф, во вторую – четыре.

Сначала автор описывает истекающее ядом дерево, которое в данном случае является символом зла. Даже движение, обычно символизирующее жизнь, становится смертоносным – ветер улетает от него уже ядовитым, дождевая вода, стекая с ветвей, капает в песок будучи ядом.

Во второй части произведения поэт описывает всесильного владыку, который, не колеблясь, отправляет своего раба умирать ради того, чтобы добыть яд, необходимый для дальнейших завоеваний, причём раб подчиняется ему беспрекословно.

6. Образ лирического героя. Мысли и чувства лирического героя на протяжении повествования меняются. Вначале он рассказывает нам о дереве анчар, несущем смерть всему живому. Герой повествует довольно спокойно, настолько, насколько спокойно можно говорить о смерти, однако зловещий холодок и грозные интонации присутствует в его рассказе.

Далее лирический герой говорит о том, что животные не подходят к страшному дереву. Человек, которого природа наделила высшим разумом, отправляет другого человека к нему. Посылает на верную смерть. В рассказе лирического героя чувствуется скрытая, замаскированная ненависть ко всему происходящему.

7. Художественных средств выразительности. А стихотворении А.С. Пушкин использовал следующие художественные средства:

- метафоры – «природа жаждущих степей его в день гнева породила», «вихорь чёрный на древо смерти набежит», «послушно в путь потёк»;

- эпитеты – «в пустыне чахлой и скупой», «зелень мёртвую», «густой прозрачною смолою»;

- сравнения – «Анчар, как грозный часовой»;

- инверсии – «зелень мёртвую», «густой прозрачною смолою», «вихорь чёрный».

В стихотворении также легко проследить антитезу «царь – раб». Для её создания А.С. Пушкин использовал не только эпитеты («бедный раб» – «непобедимый владыка»), но и глагольное противопоставление: если царь послал раба, то тот потёк, причем во втором случае глагол усиливается словом «послушно».

8. Ритм, рифма, стихотворный размер. Стихотворный размер — четырёхстопный ямб. Рифма — перекрёстная.

Благодаря стихотворному размеру автору удалось передать не только все ощущения от смерти в природе, но и проявления зла в плане человеческих отношений.

9. Моё восприятие. Моё восприятие стихотворения «Анчар» заключается в том, что я придерживаюсь мнения автора. Пока есть рабы, будет процветать и тирания. Когда человек достаточно смел для того, чтобы отстаивать себя и свою свободу, когда он смел и решителен для того, чтобы бороться за своё до конца, у зла не будет над ним власти.

10. Значение этого стихотворения в творчестве поэта. Стихотворение «Анчар» является трагическим, оно отражает характерное для того периода в жизни Пушкина мировосприятие. Но в то же время оно показывает, насколько глубоко А.С. Пушкину удавалось проникать в природу истинного зла, понимая, что тьма существует и сама собой не исчезнет.

Источник статьи: http://bingoschool.ru/blog/205/

Как делать анализ стихотворения по литературе?

Вам в помощь будет краткий план:

Начните с анализа фактов: когда было написано стихотворение, кому или чему оно посвящено (если это известно), какие события в жизни поэта происходили в это время и могли его вдохновить.

Определите тему стихотворения: любовь, природа, война, Родина и т.д. Как тема отражается в названии?

Как меняется настроение на протяжении стихотворения? Определите основную «тональность» (грусть, радость, тоска. )

Есть ли у стихотворения какие-либо особенности композиции (например, повторы)?

Расскажите о лирическом герое произведения: кто он, в какой жизненной ситуации находится? (Автор и лирический герой — не одно и то же!)

Определите художественные средства, которые использовал автор: метафоры, эпитеты, аллитерации, анафоры и т.д. Приведите примеры. Постарайтесь предположить, почему был использован именно этот прием.

Определите, каким размером написано стихотворение (двухстопный ямб, трехстопный хорей и т.д.), какая у него рифмовка (кольцевая, перекрестная, параллельная) и какие использованы рифмы (мужские, женские, чередование тех и других).

Как начать разбираться в поэзии: символизм, акмеизм, футуризм?

Перечисленные вами движения — это явления конца XIX — начала XX века. Одно из них — акмеизм — существовало только в русской поэзии. Ясно, что знания этих движений недостаточно, чтобы разбираться в «поэзии вообще». Но если вас интересует именно русская поэзия первой половины XX века и хочется понять, как отличить футуриста от акмеиста, попробуйте просто почитать подряд важнейших авторов, которые эти движения представляли. Разница между Брюсовым, Ахматовой и Маяковским 1910-х станет вам очевидной довольно скоро. На самом общем уровне вы увидите озабоченность Высокими Смыслами, Символами, за которыми скрывается череда культурных значений, — у одного; ясность и чувственность — у второй; тягу к громогласности, новаторству, нарушению языковых и этических конвенций — у третьего. Продолжайте читать поэтов, почитайте также что-то вокруг них — от простых литературных энциклопедий до мемуаров о Серебряном веке: их много, они увлекательны, и понимание как раз этого периода во многом зависит от представления о тесно переплетенных биографиях, о связи литературного процесса и литературного быта. Чем дальше вы будете углубляться, тем яснее будет, что это не просто деление на три основных ветви, несмотря на всю воинственность манифестов; что между поэтами всех направлений в начале XX века идет оживленный творческий диалог.

Как вы относитесь к писателю А. Солженицыну (автор произведений «Один день Ивана Денисовича». )Считаете его предателем своей страны ?

Писатель он плохой, язык ужасный, корявый, сюжетные линии рваные, в голове автора был полный сумбур. Начинает расписывать какую-то мысль, бросает, переходит на другую, вспоминает о первой. Полная каша и повторю — с ужасным языком.

Что касается его политической деятельности. Предатель, трус, провокатор, стукач, русофоб, антисоветчик, лжец.

Источник статьи: http://yandex.ru/q/question/hw.literature/kak_delat_analiz_stikhotvoreniia_po_fee03d64/

Пример анализа стихотворения, как правильно сделать анализ стихотворения

В огромнейшем массиве художественных произведений поэзию можно назвать самой рациональной и менее подверженной проведению такого приема, как анализ. Именно поэтому подобное задание вызывает больше всего вопросов у школьников. Знание схемы анализа стихотворения необходимо и студентам, обучающимся на филологическом факультете.

И если раньше подобный вопрос находился в тени, то на сегодняшний день он является весьма актуальным. Ведь в современных школьных программах проведение анализа стихотворения требуется все чаще.

Выбор произведения

Вниманию читателя предлагается «Зимнее утро» А. С. Пушкина. Выбор определён целым рядом причин:

- Гениальность поэта позволяет оживить картину зимнего пейзажа, что сопоставимо с полотном художника или музыкальным произведением композитора. А учиться новому всегда следует на лучших образцах произведений искусства.

- Благодаря богатству литературного языка автора есть возможность осуществить полноценный лингвистический разбор текста, что входит в филологический анализ стихотворения. Пример поможет в дальнейшем легко справляться с изучением лирики XIX века.

- Стихотворение изучается в школе, что позволит заранее подготовиться к освоению сложного материала.

- Произведение незначительно по объёму, что дает возможность сделать его разбор более глубоким.

Стихотворение «К Чаадаеву» поэта Пушкина: план, текст

Поэт не хотел публиковать свое творение «К Чаадаеву», поскольку понимал, что работа весьма провокационная. Тем не менее, стихотворение получило распространение независимо от его желания. Кстати, именно благодаря содержанию данного творения, контроль над поэтом Пушкиным ужесточился, и он был отправлен в ссылку. Однако после ссылки поэт начал писать лирику, к примеру, «Я вас любил» и другие.

- С чем ассоциирует поэт юные забавы?

- Чего ждут декабристы «под гнетом власти роковой»?

- Кому автор призывает посвятить прекрасные порывы души?

- Где Пушкин ожидал увидеть имена — свое и своих друзей?

Вот текст этого известного творения:

Стихотворение «К Чаадаеву» поэта Пушкина

План анализа

Не существует единой схемы, которой следует придерживаться при анализе художественного произведения. Все зависит от задач, стоящих перед исследователем, и самого источника, являющегося живым организмом, не всегда помещающимся в заранее заданные рамки. Предлагаемый анализ стихотворения – пример по плану, специально составленному к конкретному произведению. Его пункты можно легко менять местами, использовать для заголовков другие фразы, но при этом важно сохранить три составляющие: историко-биографическую, лингвистическую (поэтическая лексика, стилистика, фонетика, грамматика текста) и литературоведческую (тематика, жанр, композиция, стиль). Высокий уровень анализа дополнительно требует изложения личного отношения к прочитанному стихотворению.

Предлагаемый план выглядит следующим образом:

- История создания «Зимнего утра», сведения об авторе.

- Место произведения в творчестве поэта.

- Жанр и тематика произведения.

- Сюжет и композиция.

- Лирический герой, настроение произведения.

- Лексика стихотворения.

- Изобразительные средства.

- Рифма, способы рифмовки.

- Звуковая организация.

- Отношение к прочитанному.

Анализ стихотворения Маяковского «Послушайте!»

Будучи футуристом, Маяковский писал сложную и многоплановую поэзию, затрагивающую множественные слои как собственной души, так и души читателя. Многие считают его приземленным и ограниченным, делают подобный вывод основываясь на его пропагандистской поэзии. Однако, лирика Маяковского вне всяких сомнений чрезвычайно многогранна и не может не оставить след в душе. Так же и со стихом «Послушайте!»

Это произведение, в некотором роде, является гимном утрате человечеством истинных идеалов, в результате чего люди стали поклоняться фальшивым материальным идолам. В стихах того периода, если отбросить наигранное ритмичное бахвальство Маяковского, легко прослеживается глубокая ранимость и беспредельное одиночество, которое поэт ощущал, пребывая в перенаселенном мире. Автор задает болезненный для себя вопрос:

Ведь, если звезды зажигают –

значит – это кому-нибудь нужно?

Он знает ответ. Но он пытается бороться с безразличием, которое сковывает души обывателей. Он исступленно выкрикивает «Послушайте!», взывая к апатичному сознанию окружающих; просит, умоляет отбросить всю безучастность и весь холод.

Значит кто-то хочет, чтобы они были?

Значит – кто-то называет эти плевочки

Очевидно, что для кого-то в нашем мире звезды олицетворяют некое идеалистическое начало — жемчужины, которые остальным кажутся не более чем нелепыми плевочками, небрежно прикрепившимися к небосклону.

Благодаря необычной рифме, Маяковскому удается добиться весомости каждого слова. Слоги не чередуются явно и открыто, что делает каждый стих произведением искусства. Четко отлаженный ритм в стихах Маяковского придает этому окраски громогласного обращения к обывателям, прожигающим жизнь впустую и нацеливая энтузиазм на совершенно ненужные вещи.

Лирический герой не просто произносит, он словно выдыхает «Послушайте!»; интонация доверительная и робкая, словно герой тратя последние силы пытается привлечь внимание человечества к тревожащим его проблемам, но, вместе с тем, ритм стиха увеличивается, нарастает мощь, а затем снова замедляется, словно поэт обессилен.

Стихотворение Владимира Владимировича Маяковского «Послушайте!» — одно из ранних творений знаменитого поэта двадцатого столетия. Ранний Маяковский — это тонкий лирик с проникновенными поэтическими творениями. Именно к раннему лирическому периоду творчества В. Маяковского и относится стихотворение «Послушайте!»

Уже в раннем творчестве поэт проявил себя, как весьма одаренный стилист, тонко чувствовавший рифму, игру слов. Маяковский великолепный новатор в области стихосложения, а его знаменитая «лесенка» в построении рифмы — есть величайшее чудо таланта великого поэта, поэта с большой буквы.

Интонацией доверительности и интимности проникнуто данное стихотворение из раннего периода его творчества. Это интимная лирика, а не площадная, как обычно понимается творчество В.В. Маяковского. Лирический герой здесь одинок, задумчив, неприкаян, если хотите. Он ищет взаимопонимания, общения, он обращается «Послушайте!», и это обращение полно надрыва и огромного желания достучаться до каждого сердца.

Стихотворение написано в 1914 году, лирический герой данного поэтического творения одинок, легко раним, полон высоких стремлений к духовным идеалам.

Стихотворение во многом напоминает крик души, который начинается с обращения — «Послушайте!», но постепенно, словно в споре с невидимым равнодушным оппонентом, переходит именно на крик, возглас, являющейся попыткой быть услышанным и понятым. Ведь человек рожден для счастья!

Небо, звезды, Вселенная — как возвышенно говорит об этом поэт от лица своего лирического героя, вводя в стихотворение такой стилистический прием, как антонимы, мы понимаем, что есть люди, которые эту красоту мироздания воспринимают совершенно по-другому, увы. Для кого-то звезды являются «жемчужинами», а для кого-то «плевочками».

Эпитет «жилистая рука» относится в данном стихотворении к Богу. Не длань, а рука, Бог становится ближе лирическому герою, словно он его чувствует, незримо видит.

Все стихотворение поэтому и выстроено в виде взволнованного монолога от лица лирического героя.

История создания «Зимнего утра»

В данном подзаголовке освещаются два первых пункта плана, касающихся сведений об авторе и места произведения в его творчестве. Пример анализа стихотворения Пушкина должен включать факты, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому произведению: дата и место написания, посвящение, предшествующие события, первая публикация. Что важно знать об истории создания «Зимнего утра»?

Тридцатилетний А. С. Пушкин посватался к светской красавице Н. Гончаровой, чей первоначальный ответ носил довольно неопределённый характер. В смятении поэт нарушает запрет Николая I и отправляется на Кавказ, где лично участвует в военных операциях. По возвращении он заезжает в село Павловское (Тверская губерния) в имение П. И. Вульфа, где в окружении хороших приятелей проводит некоторое время, написав за один день 3 ноября 1829 года лирическое произведение, замечательно передавшее его настроение. Он в предвосхищении долгожданной встречи с красавицей-невестой, чьей руки настроен добиваться вновь. В следующем же году стихотворение было опубликовано в альманахе «Царское село», войдя в золотой фонд пейзажной лирики, мастерски передающей красоту русской природы, полной сказочного волшебства. У стихотворения нет посвящения, но оно написано в форме диалога с юной подругой, с которой автор хочет разделить восхищение увиденным.

«Люблю», анализ поэмы Маяковского

Творчество поэта ХХ века Владимира Маяковского у читателя в большинстве случаев вызывает ассоциацию с революцией, Лениным и Октябрем. Однако никто не вправе отказать этому человеку в праве на лирические чувства. Его фанатичное желание перестроить мир, шагнуть «в коммунистическое далеко», остаться в анналах истории все-таки не противоречило глубоким чувствам и переживаниям.

Маяковский, повинуясь, как он думал, чувству долга, стремился отказать теме любви в праве на существование: «Нынче не время для любовных ляс». Но и освободиться от любовного плена не мог да и не хотел: он лишь пытался внести в свое чувство другой смысл, может быть, диктуемый самой действительностью. Идеал высокой любви, который утверждал всем своим творчеством поэт, мог воплотиться в светлом будущем, а задача поэзии сводилась к тому, чтобы ускорить путь в грядущее, преодолев «будничную чушь».

Таким образом, стихи с глубоко «личными мотивами» становились стихами о всеобщем счастье – ведь на меньший масштаб Маяковский и не рассчитывал. Но оказаться в другом времени не под силу никому. Однако все самое обычное, что есть в жизни, – не «чушь», а основание жизни, своеобразная «быта кобыла», которая, несмотря на все понукания, движется не так уж и быстро, как того хотелось бы.

После знакомства с Лилей Брик в 1915 году Маяковский почти все свои произведения посвящал ей. Она стала его настоящей Музой. А он посвятил ей очень яркое произведение – поэму «Люблю». над которой работал с ноября 1921 года по февраль 1922 года. Уже само название – «Люблю» — звучит жизнеутверждающе. В отличие от стихотворения «Лиличка!». в поэме нет места мрачным настроениям, она полна любви и жизнелюбия.

В поэме одиннадцать глав, первые из которых, по традиции русской литературы, посвящены детству, отрочеству и юности самого поэта. В главе «Мальчишкой» уже возникает образ героя. чье сердце способно полюбить весь мир:

Откуда в этом в аршине место — и мне, и реке, и стовёрстым скалам.

В главе «Юношей» герой признается, что, пока другие учились влюбляться, ему пришлось пройти «школу жизни» в тюрьме:

Меня вот любить Учили в Бутырках.

А там можно было влюбиться только «в глазок 103 камеры». Поэтому герой испытывает, может быть, странное для юноши чувство – желание увидеть солнечного зайчика:

А я за стенного за желтого зайца отдал тогда бы — всё на свете.

В главе «Взрослое» можно увидеть результат такого обучения: рассматривая взаимоотношения людей, особенно мужчины и женщины, он высмеивает тех, кто стремится произвести впечатление с помощью нарядов или благосостояния. А тех, кто привык покупать любовь за деньги, поэт не просто осуждает – он их ненавидит:

Я жирных с детства привык ненавидеть…

Стремясь понравиться дамам, они пытаются выглядеть умнее, чем есть на самом деле, а ничего не выходит – «мыслишки звякают лбёнками медненькими». Герой поэмы же учился любви, «говорил с одними домами». а «водокачки были собеседниками». это позволило ему научиться ценить истинную любовь. Поэтому герой ловил «столиц сердцебиение дикое». в итоге научившись испытывать чувство любви только в таком масштабе:

Сплошное сердце — гудит повсеместно.

Наверное, в этом понимании и нужно искать первопричину его состояния – состояния, когда «комок сердечный разросся громадой». что в дальнейшем и будет называться «громада любовь» .

Глава, посвященная встрече с любимой, называется очень просто и непредвзято – «Ты». Итак, героиня пришла за проявлениями брутального, как принято сейчас называть, мужчины, а «разглядела просто мальчика». Но не растерялась, а «взяла, отобрала сердце и просто пошла играть – как девочка мячиком» .

Заключительная часть поэмы написана в свойственной Маяковскому манере: от конкретного случая он идет к расширению в масштабах всего мира. Поэтому, как флоты стекаются к гавани, как поезда к вокзалу клонит, так и героя «манит и клонит» к героине, ведь он же любит по-настоящему:

Любовь в тебя — запрятал, хожу и радуюсь Крезом.

И до такой степени сильна эта любовь, что герой готов поведать о ней всему миру. Он не может находиться далеко от нее, тянется неуклонно,

еле расстались, развиделись еле.

Пожалуй, самое любопытное в герое, что он прекрасно осознает: чувство любви может быть безответным, но сама мысль о том, что где-то существует человек, которому можно адресовать свое признание в любви, рождает в душе счастье и надежду на взаимность. Поэтому он дает своеобразную клятву: «Клянусь – люблю неизменно и верно!». Возможно, слишком пафосно звучат такие слова, но ведь это «Вывод», в котором поэт провозглашает: «Не смоют любовь ни ссоры, ни версты» .

Таким образом, поэма дает шанс всем влюбленным испытать не просто взаимное чувство, а чувство, которое выстрадано и проверено не только временем, но и расстоянием.

Жанр и тематика стихотворения

Для определения жанра необходимо владеть знаниями о его признаках, а также понимать, какое место он занимает в творчестве автора. Тематика поможет ответить на вопрос о том, как делать анализ стихотворения. Пример конкретного разбора – это следование теме «Зимнего утра», которая будет рассмотрена в данном подзаголовке.

Произведение предстаёт как глубоко личный и автобиографический экспромт, некий монолог, обращённый к спящей красавице. Это признаки лирического жанра, имеющего ряд направлений: любовное, философское, историческое, пейзажное и военное. В «Зимнем утре» в романтическом стиле описывается красота природы, что позволяет отнести произведение к разряду пейзажной лирики, в которой А. С. Пушкин является непревзойдённым мастером. Соотношение настроений природы и человека, неожиданная смена их контрастных состояний – главная тема стихотворения, влияющая на выбор автором художественных средств.

«Люблю» В.Маяковский

«Люблю» Владимир Маяковский

Любовь любому рожденному дадена,— но между служб, доходов и прочего со дня на день очерствевает сердечная почва. На сердце тело надето, на тело — рубаха. Но и этого мало! Один — идиот!— манжеты наделал и груди стал заливать крахмалом. Под старость спохватятся. Женщина мажется. Мужчина по Мюллеру мельницей машется. Но поздно. Морщинами множится кожица. Любовь поцветет, поцветет — и скукожится.

Я в меру любовью был одаренный. Но с детства людьё трудами муштровано. А я — убег на берег Риона и шлялся, ни чёрта не делая ровно. Сердилась мама: «Мальчишка паршивый!» Грозился папаша поясом выстегать. А я, разживясь трехрублевкой фальшивой, играл с солдатьём под забором в «три листика». Без груза рубах, без башмачного груза жарился в кутаисском зное. Вворачивал солнцу то спину, то пузо — пока под ложечкой не заноет. Дивилось солнце: «Чуть виден весь-то! А тоже — с сердечком. Старается малым! Откуда в этом в аршине место — и мне, и реке, и стовёрстым скалам?!»

Юношеству занятий масса. Грамматикам учим дурней и дур мы. Меня ж из 5-го вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы. В вашем квартирном маленьком мирике для спален растут кучерявые лирики. Что выищешь в этих болоночьих лириках?! Меня вот любить учили в Бутырках. Что мне тоска о Булонском лесе?! Что мне вздох от видов на море?! Я вот в «Бюро похоронных процессий» влюбился в глазок 103 камеры. Глядят ежедневное солнце, зазнаются. «Чего, мол, стоют лучёнышки эти?» А я за стенного за желтого зайца отдал тогда бы — всё на свете.

Французский знаете. Делите. Множите. Склоняете чудно. Ну и склоняйте! Скажите — а с домом спеться можете? Язык трамвайский вы понимаете? Птенец человечий чуть только вывелся — за книжки рукой, за тетрадные дести. А я обучался азбуке с вывесок, листая страницы железа и жести. Землю возьмут, обкорнав, ободрав ее,— учат. И вся она — с крохотный глобус. А я боками учил географию,— недаром же наземь ночёвкой хлопаюсь! Мутят Иловайских больные вопросы: — Была ль рыжа борода Барбароссы?— Пускай! Не копаюсь в пропыленном вздоре я — любая в Москве мне известна история! Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть),— фамилья ж против, скулит родовая. Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая. Научатся, сядут — чтоб нравиться даме, мыслишки звякают лбёнками медненькими. А я говорил с одними домами. Одни водокачки мне собеседниками. Окном слуховым внимательно слушая, ловили крыши — что брошу в уши я. А после о ночи и друг о друге трещали, язык ворочая — флюгер.

У взрослых дела. В рублях карманы. Любить? Пожалуйста! Рубликов за сто. А я, бездомный, ручища в рваный в карман засунул и шлялся, глазастый. Ночь. Надеваете лучшее платье. Душой отдыхаете на женах, на вдовах. Меня Москва душила в объятьях кольцом своих бесконечных Садовых. В сердца, в часишки любовницы тикают. В восторге партнеры любовного ложа. Столиц сердцебиение дикое ловил я, Страстною площадью лёжа. Враспашку — сердце почти что снаружи — себя открываю и солнцу и луже. Входите страстями! Любовями влазьте! Отныне я сердцем править не властен. У прочих знаю сердца дом я. Оно в груди — любому известно! На мне ж с ума сошла анатомия. Сплошное сердце — гудит повсеместно. О, сколько их, одних только вёсен, за 20 лет в распалённого ввалено! Их груз нерастраченный — просто несносен. Несносен не так, для стиха, а буквально.

Больше чем можно, больше чем надо — будто поэтовым бредом во сне навис — комок сердечный разросся громадой: громада любовь, громада ненависть. Под ношей ноги шагали шатко — ты знаешь, я же ладно слажен,— и всё же тащусь сердечным придатком, плеч подгибая косую сажень. Взбухаю стихов молоком — и не вылиться — некуда, кажется — полнится заново. Я вытомлен лирикой — мира кормилица, гипербола праобраза Мопассанова.

Поднял силачом, понес акробатом. Как избирателей сзывают на митинг, как сёла в пожар созывают набатом — я звал: «А вот оно! Вот! Возьмите!» Когда такая махина ахала — не глядя, пылью, грязью, сугробом,— дамьё от меня ракетой шарахалось: «Нам чтобы поменьше, нам вроде танго бы…» Нести не могу — и несу мою ношу. Хочу ее бросить — и знаю, не брошу! Распора не сдержат рёбровы дуги. Грудная клетка трещала с натуги.

Пришла — деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела просто мальчика. Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть — как девочка мячиком. И каждая — чудо будто видится — где дама вкопалась, а где девица. «Такого любить? Да этакий ринется! Должно, укротительница. Должно, из зверинца!» А я ликую. Нет его — ига! От радости себя не помня, скакал, индейцем свадебным прыгал, так было весело, было легко мне.

Один не смогу — не снесу рояля (тем более — несгораемый шкаф). А если не шкаф, не рояль, то я ли сердце снес бы, обратно взяв. Банкиры знают: «Богаты без края мы. Карманов не хватит — кладем в несгораемый». Любовь в тебя — богатством в железо — запрятал, хожу и радуюсь Крезом. И разве, если захочется очень, улыбку возьму, пол-улыбки и мельче, с другими кутя, протрачу в полночи рублей пятнадцать лирической мелочи.

Флоты — и то стекаются в гавани. Поезд — и то к вокзалу гонит. Ну а меня к тебе и подавней — я же люблю!— тянет и клонит. Скупой спускается пушкинский рыцарь подвалом своим любоваться и рыться. Так я к тебе возвращаюсь, любимая. Мое это сердце, любуюсь моим я. Домой возвращаетесь радостно. Грязь вы с себя соскребаете, бреясь и моясь. Так я к тебе возвращаюсь,— разве, к тебе идя, не иду домой я?! Земных принимает земное лоно. К конечной мы возвращаемся цели. Так я к тебе тянусь неуклонно, еле расстались, развиделись еле.

Не смоют любовь ни ссоры, ни вёрсты. Продумана, выверена, проверена. Подъемля торжественно стих строкопёрстый, клянусь — люблю неизменно и верно!

Анализ стихотворения Маяковского «Люблю»

Владимир Маяковский был по натуре очень влюбчивым и увлекающимся человеком. Однако единственной женщиной, с которой его связывали длительные отношения, являлась Лиля Брик. Их роман развивался довольно странно, то угасая, то вновь разгораясь. Но своенравная и достаточно эмансипированная девушка каждый раз на предложение руки и сердца со стороны поэта неизменно отвечала отказом.

Между тем, именно Лиля Брик открыла для Маяковского целую вселенную под названием любовь, и заставила его рассматривать это чувство как настоящий дар. Но, страдая от отсутствия взаимности, поэт то и дело задавался вопросом, почему обычное человеческое чувство способно превратить взрослого и состоявшегося мужчину в обычного мальчишку, ранимого и беззащитного. Анализируя этот феномен, Маяковский в 1926 году написал поэму «Люблю», которую посвятил Лиле Брик, буквально вывернув наизнанку перед избранницей свою душу. Однако с первых строчек он сразу же расставил все точки над «i», отметив, что его чувство не является рафинированным и утонченным, так как жизнь не баловала поэта. Но, в то же время, ему удалось избежать того момента, когда «очерствевает сердечная почва», поэту неведомо было ощущение горечи оттого, что его «любовь поцветет, поцветет – и скукожится».

Поэма включает в себя одиннадцать глав, первые из которых посвящены детству и юности поэта. Беспристрастно и в привычной грубой манере автор рассказывает о том, как состоялось становление его личности. Уже в подростковом возрасте он мечтал о том, чтобы его жизнь была наполнена любовью, но не приторно-сладкой, когда парочки восхищаются морским прибоем и шумом ветра. Маяковского интересовала любовь в чистом ее проявлении, когда во всем мире существуют лишь два человека, а все остальное не имеет для них никакого значения.

Рассматривая через поэтическую призму взаимоотношения других людей, поэт безжалостно высмеивает тех, кто хочет произвести друг на друга впечатление благодаря своим нарядам, умению изъясняться по-французски или же благосостоянием. К последней категории людей, привыкших покупать любовь за деньги, поэт испытывает особое презрение. «Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая», — отмечает автор.

Его жизнь резко изменилась, когда в нее, словно вихрь, ворвалась Лиля Брик, которая «взяла, отобрала сердце и просто пошла играть – как девочка мячиком». Однако поэт готов был простить ей абсолютно все и «от радости себя не помня, скакал, индейцем свадебным прыгал, так было весело, было легко мне». Многочисленные ссоры и недомолвки между влюбленными происходили довольно часто, однако этот факт не смог повлиять на силу чувств, которые Маяковский испытывал к Лиле Брик. И каждый раз, возвращаясь к ней, поэт знал, что идет домой, туда, где навсегда осталось его сердце. «Так я к тебе тянусь неуклонно, еле расстались, еле развиделись», — отмечает поэт в своей поэме. При этом он осознает, что даже безответное чувство может давать удивительное ощущение счастья и радости только потому, что где-то существует человек, которому оно адресовано. И эта мысль дает Маяковскому не только утешение, но и надежду на то, что когда-нибудь его избранница сможет оставить свои предубеждения, став обычной женщиной, которая способна принять он поэта бесценный дар и ответить на него взаимностью.

«Не смоют любовь ни ссоры, ни версты», — убежден Маяковский. Но при этом он все же не может удержаться от пафоса, заявляя: «Клянусь – люблю неизменно и верно!». В последней строчке поэмы, конечно же, содержится преувеличение, так как после каждой ссоры с Лилей Брик поэт очень быстро утешался в объятиях других женщин. Но – неизменно возвращался к той, которая была его музой и вдохновительницей.

Сюжет и композиция

Не все стихи имеют сюжет. В «Зимнем утре» всё построено на созерцании белого убранства наступающей зимы, вызывающей радостные эмоции. От любования природой и воспоминаний автор переходит к описанию домашней обстановки, несущей тепло и уют. Последовательность перехода свидетельствует о линейной композиции, написанной четырёхстопным ямбом. Пример анализа стихотворения должен помочь выделить смысловые части и тот художественный приём, который позволяет их гармонично связать между собой.

«Зимнее утро» разбито автором на пять строф по шесть строк (секстин), каждая из которых рисует отдельную картину, насыщенную выразительными деталями:

- Восхищение солнечным морозным утром и желание разделить его со спящей подругой.

- Воспоминание о вчерашней вьюге.

- Описание красоты природы за окном.

- Представление внутреннего убранства комнаты.

- Побуждение к чудесному времяпрепровождению на воле.

Главным художественным средством и композиционным приёмом, связывающим части воедино, стала антитеза (противопоставление). Она присутствует в первой же строке: «мороз и солнце», а затем через контраст вчерашнего дня («вечор») и наступившего утра («нынче») пронизывает ткань стихотворения.

Лирический герой, настроение

В поэтическом произведении обязательно присутствует лирический герой. В «Зимнем утре» – это сам автор и та подруга (адресат), к которой направлен его монолог. Герой обращается к девушке словами: «друг милый», «красавица», «друг прелестный», что показывает его отношение к ней. Это проявление нежности, любви и заботы. Анализ лирического стихотворения, пример которого рассматривается в статье, предусматривает выявление общего настроения произведения.

С первых строк в нём присутствует свет и радость, хотя во второй строфе возникают воспоминания о прежней печали. Но этот контраст только усиливает позитивный настрой, доводя его до восторга и призыва разделить радость с главным героем.

Главная мысль

Тема стихотворения должна быть названа школьником с предельной точностью: ведь от ее правильного определения зависит дальнейший ход работы над анализом произведения. Идею лирического сочинения лучше всего выразить одной фразой для того, чтобы сам школьник отчетливо понимал, о чем именно писал поэт (о природе, дружбе, любви, Родине, поэзии, истории и т. д.). В рассматриваемом стихе Тютчева речь идет о раскаянии за причиненное возлюбленной горе. Поэтому ученики могут сказать, что перед ними – любовное стихотворение, однако сразу же необходимо пояснить, настоящая тема стихотворения – это скорее боль по ушедшему счастью, которое, пройдя, причинило возлюбленным столько горя.

Лексика стихотворения

Большинство слов просты и понятны для понимания, хотя автор использует устаревшие термины и выражения, значение которых изложено на картинке выше. Среди языковых средств, к которым он прибегает, особое место занимают эпитеты. В небольшом произведении они встречаются 18 раз, придавая ему ту образность, благодаря которой можно мысленно представить великолепный зимний пейзаж, и вчерашнюю вьюгу, и безмятежный покой внутреннего убранства дома. Пример анализа стихотворения невозможен без перечисления всех языковых средств, применяемых автором. Среди них: сравнения, метафоры и олицетворения.

Герой сравнивает свою подругу со «звездою севера», а луну – с «бледным пятном». Но самыми интересными являются сопоставления в переносном смысле – метафоры. Так, комнату озаряет «янтарный блеск», что усиливает впечатление от ощущения солнечного света. Олицетворение – это придание неодушевлённым вещам человеческих свойств. У А. С. Пушкина вьюга способна «злиться», а мгла «носится» на мутном небе, что добавляет ярких красок в художественное произведение.

С чего начать?

Как ни странно, начать нужно не с первого пункта плана, а просто с внимательного, вдумчивого, неоднократного прочтения стихотворения. Для этого нужно иметь под рукой текст стихотворения, напечатанный на бумаге, но лучше не в книге, чтобы можно было делать различные пометки. Если же текст в книге — используйте простой карандаш, который затем можно стереть.

Сначала стихотворение лучше прочитать про себя — именно внутренним голосом мы лучше всего улавливаем текст. Параллельно можно подчеркивать карандашом непонятные слова, интересные выражения, зацепившие вас мысли. Не нужно сразу пытаться понять всю суть и посыл произведения — это лишь первое ознакомление.

Второе прочтение необходимо сделать уже вслух — без какого-то особенного выражения, своим обычным голосом. Паузы и смену интонаций делать только интуитивно.

А вот на третий раз можно прочитать стихотворение так, как вам кажется, оно должно звучать: интонационно, ритмически, по настроению, скорости и громкости. Помните: поэзия — очень субъективная вещь, как и все виды литературы и искусства вообще, ваше прочтение не может быть правильным или неправильным, оно — только ваше, разные люди слышат, читают и понимают одно и то же стихотворение совершенно по-разному, в силу возраста, воспитания, образования, жизненного опыта и множества иных немаловажных факторов.

Можно прочитать произведение и четыре, и пять раз, если вы чувствуете, что это вам необходимо. После этого можно начинать непосредственно анализ по плану.

Также, от учеников может потребоваться найти художественные и выразительные средства, образы и приемы, которыми пользовался автор произведения. Ведь именно использование средств художественной выразительности позволяет создавать по-настоящему великие стихотворения! Восприятие, истолкование, оценка и определение размера обычно завершают план анализа поэтического текста. И, кстати стоит отметить, что многие ученики делают одну довольно распространённую ошибку, называя стихотворение стихом. Не стоит забывать, что стих — это всего лишь одна строчка стихотворения.

Изобразительные средства

Интересны синтаксические средства, применяемые автором. Радость в самом начале произведения передают восклицания, переходящие в более спокойную интонацию, когда говорится о тепле домашнего очага. Определённую взволнованность отражают вопросы, в том числе риторические. В стихотворении преобладают простые предложения и прямая речь, придающие ему лёгкость и подчёркивающие атмосферу радости.

Пример анализа стихотворения, приведённый в статье, не может охватить всех изобразительных средств, но следует остановиться на тех, которые придают гениальным строчкам поэта особую образность. При помощи аллитерации (нагнетания шипящих и звонких звуков) и ассонанса (повторения гласных) читатель словно бы слышит треск печи, топот коня и скрип снега. Использует автор и повторы сродных звуков (анафору): «и ель…», «и речка…». Это усиливает впечатление от лирического произведения.

Стихи о дружбе

В качестве других образцов лирических произведений можно назвать те, которые посвящены наиболее распространенным темам в лирике: природе, дружбе, Родине. А. Пушкину принадлежит ряд прекрасных сочинений-обращений к друзьям.

Все они при всем своем многообразии отличаются одной главной идеей, которую следует назвать в анализе: мысль о неизменности этого чувства, проходящего через всю человеческую жизнь. Известно, что поэт придавал большое значение дружбе со своими университетскими товарищами и поэтому его лирика является лучшим образцом описания данной темы. Ученики могут выбрать одно из его произведений для анализа на школьном уроке по литературе.

Рифма, способы рифмовки

Использование поэтом четырёхстопного ямба придаёт стихотворению энергию и оптимизм, ибо ямб – один из самых выразительных и мажорных размеров. Однако в тексте встречаются слова («великолепными», «нетерпеливого»), нарушающие размеренность ритма (пиррихий). Автор намеренно использует приём, чтобы задержать внимание читателя и передать мысль, раскрывающую внутреннее состояние героя: лёгкая печаль, воодушевление, стремление к «милому берегу». Данный пример анализа стихотворения по литературе будет неполным, если не пронаблюдать построение рифмы.

Созвучие окончаний первой, второй, четвёртой и пятой строк каждой строфы образуют пары, а третья и шестая рифмуются друг с другом (опоясывающая рифма). По тому, на какой слог падает ударение в последнем слове строки, рифмы подразделяются на женские и мужские. В «Зимнем утре» они чередуются, однако женские, в которых под ударением оказывается предпоследний слог, преобладают. Это позволяет совместить паузы с окончанием строк, придавая стихотворению нужный ритм. Лишь в четвёртой строфе можно увидеть разрыв строчки и образование дополнительной паузы, помогающей постичь смысл всего стихотворения.

Изучая то или иное произведение, школьники обязательно должны определить его смысл. Как правило, данный пункт вызывает у них серьезные затруднения в связи с тем, что ученики путают тему и идею. Последняя часто скрыта в самом тексте и ее нужно, выражаясь фигурально, читать между строчками. Основная мысль стихотворения заключается в том, что автор считал свой роман с Денисьевой роковым, несмотря на то, что он принес им кратковременное счастье. Показателен тот факт, что автор винит не столько представителей высшего света, которые устроили вокруг ее имени скандал, сколько исключительно себя за все случившееся. Это говорит о благородстве чувств поэта, его ответственности перед любимой женщиной. Пожалуй, бурные признания собственной вины за все случившееся можно назвать главной идеей данного произведения.

Звуковая организация

Уникальность пушкинских строк такова, что многие музыканты улавливают переплетение тональностей и создают удивительную музыку, точно вписывающуюся в настроение стихотворения. Одним из лучших произведений является сочинение Г. Свиридова, построенное на контрастах. Уже упомянутые аллитерация и ассонанс не доминируют в «Зимнем утре», уступая место комбинации звуков различной эмоциональной окраски. Эти звуки встречаются порой в одном или двух соседних словах: [н], [р] и [л]. Пример анализа стихотворения будет неполным без подтверждения утверждения текстом:

- «янтарным блеском»;

- «по утреннему снегу»;

- «прозрачный лес»;

- «нетерпеливо»;

- «весёлым треском».

Контраст прослеживается на смене фраз из светлых, нежных звуков [е, н, в, л, м] и минорных, тёмных [х, ж, ч, ш], что вряд ли А. С. Пушкин делал сознательно. Его гений в том и состоит, что по какому-то наитию им использовалось всё акустическое богатство русского языка.

Кратко об авторе

Александр Александрович Блок родился 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге. Его родители были образованными людьми. Отец — юрист, профессор университета. Мать — дочь известного преподавателя и ректора А. Н. Беке́това.

Возможно, именно от родителей юный Александр унаследовал свои таланты. Первые стихи он начал писать уже в 5 лет, а в 10 — издаваться в журнале. Но поэзия не была единственным увлечением юноши. Он увлекался:

Современникам он также известен как классик русской литературы XX века. Его по праву считают одним из самых известных представителей символизма того времени.

Отношение к прочитанному

Как писать анализ стихотворения? Пример демонстрирует необходимость знания теории стихосложения и использования учебно-познавательных приёмов. Однако анализ всегда будет неполным, если не передать личного восприятия художественного произведения:

- Какие чувства вызывают стихи у читателя?

- Находит ли тема и чувства лирического героя у него отклик?

- В чём значимость данных стихов?

«Зимнее утро» пронизано любовью к жизни, оптимизмом и восхищением красотой родной природы. Оно несёт в себе философию единения человека и окружающего мира, способного придать каждому душевные силы и укрепить желание жить.

Источник статьи: http://memblog.ru/kratkoe-soderzhanie/glavnye-obrazy-stihotvoreniya.html