Косвенная речь в русском языке: использование

Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью передать устно или на письме то, что ему сказали. Однако метод цитирования с занесением речи в кавычки не всегда подходит, ведь мало кто дословно запоминает слова собеседника. Тогда на помощь приходит такое явление, как косвенная речь. В русском языке оно имеет некоторые свои особенности, о которых и пойдет речь в статье. Давайте разберемся с этим вопросом подробнее.

Что такое косвенная речь

Косвенная речь в русском языке — это один из синтаксических способов сообщить чужие слова в потоке собственных слов, сохранив смысл изначального высказывания. Ее передают повествовательные, побудительные и вопросительные предложения. По форме косвенная речь является сложноподчиненным предложением. Главной частью предложения является та, в которой делается ссылка на слова другого человека. Например, «он сказал», «она попросила», «они спросили». Придаточной же частью является та, что непосредственно отражает слова, которые передают. Например, «что погода хорошая», «чтобы он вышел на улицу», «зачем там нужен паспорт». Между двумя частями ставится запятая: «Он сказал, что погода хорошая», «Она попросила, чтобы он вышел на улицу», «Они спросили, зачем там нужен паспорт».

Правила, связанные с союзами

Теперь стоит рассмотреть, какими способами выражается косвенная речь. Правила имеют свои особенности. Давайте рассмотрим основные из них. Если говорящий просто поделился информацией, то нужно использовать предлог «что». Например, Иван говорит: «Сегодня я пойду в театр». В виде косвенной речи это будет выглядеть так: «Иван сказал, что сегодня он пойдет в театр». Если же говорящий попросил собеседника что-то сделать, то используют предлог «чтобы». Например, Ирина говорит: «Помоги мне с домашним заданием». Это можно передать следующим образом: «Ирина сказала, чтобы я помог ей с домашним заданием».

При передаче вопроса косвенная речь в русском языке использует два способа, которые зависят от вида предложения. Если говорящий, спрашивая, использует вопросительное слово («где», «когда», «зачем», «почему», «как» и другие), то оно становится союзом. Например, Анна спросила: «Где в Москве можно вкусно поесть?» Тогда ее слова передаются так: «Анна спросила, где в Москве можно вкусно поесть». А второй способ используется, когда вопросительного слова не было. Например, Никита спросил: «Вы сегодня пойдете в кино?» Это передается с помощью частицы «ли»: «Никита спросил, пойдете ли вы сегодня в кино».

Правила, связанные с местоимениями

Стоит отметить, как в косвенной речи обычно меняются местоимения. Так, «я», «мы» заменяют на «он/она» и «они» соответственно, потому что тот, чью речь передают, уже не будет активным субъектом разговора. А вот «вы» и «ты/Вы», наоборот, заменяют на «мы» и «я». «Он/она» и «они» иногда тоже подлежат замене. Если человек сказал что-то о ком-то, а потом его слова передают этому человеку или этим людям, то используют «ты/Вы» или «вы».

Также при необходимости в речь человека добавляют местоимения. Например, если начальник дает приказ: «Выполните эту работу к четвергу», то передающий слова добавит местоимение «мы»: «Начальник приказал, чтобы мы выполнили эту работу к четвергу».

Правила, связанные с глаголами

Также иногда косвенная речь в русском языке требует провести некоторые грамматические манипуляции с глаголами. Например, побудительное наклонение заменяется изъявительным в прошедшем времени. Допустим, Виктор попросил: «Передай мне ручку». В косвенной речи это будет выглядеть уже так: «Виктор попросил, чтобы я дал ему ручку».

Также иногда нужно изменить время глагола — настоящее на прошлое. Например, Дарья сказала: «Сегодня я собираюсь готовить борщ». Если ее слова передаются на следующий день, то можно сказать так: «Дарья говорила, что вчера она собиралась готовить борщ». Наречие «сегодня» логично заменяется на «вчера».

Упражнения на понимание косвенной речи

Не сразу легко привыкнуть к такой особенности русского языка, как косвенная речь. Упражнения, приведенные далее, помогут быстрее с этим разобраться.

Можно попробовать перевести в косвенную речь следующие несложные предложения:

- Тютчев писал: «Люблю грозу в начале мая».

- Ирина попросила: «Передай мне соль».

- Ницше утверждал: «Что меня не убивает, делает меня сильнее».

- Дмитрий спросил: «Что мне теперь делать с этой кошкой?»

- Элина спросила: «Ты сегодня придешь в университет?»

- Катя задумалась: «А нужно ли мне идти туда завтра?»

- Константин подумал: «Интересно, нравлюсь ли я ей?»

Заключение

В качестве вывода стоит сказать, что, конечно, существуют свои подводные камни у такого явления, как косвенная речь. Русский язык богат на разнообразные ухищрения, которые сложно понять иностранцу, а иногда даже и носителю. Однако именно это явление всегда подчиняется правилам, которые даже не содержат исключений. Так что достаточно просто понять закономерности, по которым формируется косвенная речь. А когда понимание придет, станет намного легче использовать эти правила на практике. Попробуйте и увидите, что все гораздо проще, чем казалось на первый взгляд.

Источник статьи: http://fb.ru/article/305591/kosvennaya-rech-v-russkom-yazyike-ispolzovanie

Азбучные истины

Интерактивный диктант

Учебник ГРАМОТЫ: орфография

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Имена и названия. Интерактивный тренажер

Учебники

Олимпиады

Видео

Полезные ссылки

Летнее чтение

Запоминалки

Цитаты о языке

Скороговорки

Пословицы и поговорки

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Выберите правильные варианты ответов. Для проверки выполненного задания нажмите кнопку «Проверить».

Чужая речь и способы ее передачи

В авторское повествование могут быть включены высказывания или отдельные слова, принадлежащие другим лицам. Существует несколько способов введения чужой речи в предложение или текст: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь и диалог .

1. Знаки препинания в предложениях с прямой речью

П – прямая речь, начинающаяся с прописной буквы;

п – прямая речь, начинающаяся со строчной буквы;

А – слова автора, начинающиеся с прописной буквы;

а – слова автора, начинающиеся со строчной буквы.

Различные способы передачи чужой, не принадлежащей автору речи по-разному сохраняют ее содержание и форму. Прямая речь – это такой способ передачи чужой речи, при котором и содержание, и форма сохраняются полностью.

Существует четыре варианта оформления прямой речи на письме. Каждому из них соответствуют схемы, которые необходимо запомнить.

Если прямая речь в предложении стоит только перед словами автора, то она заключается в кавычки и перед словами автора ставится тире. Обратите внимание, что после прямой речи и перед тире должен стоять один из трех знаков: либо восклицательный, либо вопросительный, либо запятая. Слова автора должны быть записаны с маленькой буквы. Например:

«Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика (Пушкин).

Если прямая речь стоит в предложении после слов автора, то она заключается в кавычки и начинается с прописной буквы, а после слов автора ставится двоеточие. Например:

Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» (Пушкин)

Если прямая речи разрывается словами автора, то кавычки ставятся в начале и в конце предложения, а слова автора с двух сторон отделяются от прямой речи знаками тире. Обратите внимание, что после первого отрывка прямой речи стоит запятая, а слова автора пишутся с маленькой буквы и после них ставится точка. Например:

«Тише, – говорит она мне, – отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься» (Пушкин).

Изредка в художественных текстах можно встретить предложения, в которых прямая речь находится внутри слов автора. В таком случае она заключается в кавычки, перед ней ставится двоеточие, а после – тире. Обратите внимание, что вторая часть слов автора начинается с маленькой буквы. Например:

Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти (Пушкин).

Количество предложений внутри прямой речи не ограничено. Например:

«Слава богу, – сказала девушка, – насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили» (По Пушкину).

В этом примере прямая речь состоит из двух предложений, первое из которых разорвано словами автора. Но если бы слова автора оказались между двумя предложениями, из которых состоит прямая речь, то после слов автора нужно было бы поставить точку. Сравните:

«Слава богу, насилу вы приехали, – сказала девушка. – Чуть было вы барышню не уморили» .

Рассмотрите схемы этих предложений.

2. Предложения с косвенной речью

Вам хорошо известны такие понятия, как главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. От главной части к придаточной всегда можно задать вопрос. Например: Батюшка не хотел верить, что я мог быть замешан в гнусном бунте . В этом предложении от первой части ко второй можно поставить вопрос ( верить ЧЕМУ? ), следовательно, первая часть является главной, а вторая – придаточной.

что я мог быть замешан в гнусном бунте.

Первая, главная часть предложения в этом случае представляет собой слова автора, а вторая – косвенную речь. Обратите внимание: слова автора стоят перед косвенной речью и отделяются от нее запятой. Этот способ передачи чужой речи, в отличие от прямой речи, сохраняет содержание чужого высказывания, но не сохраняет его форму и интонацию.

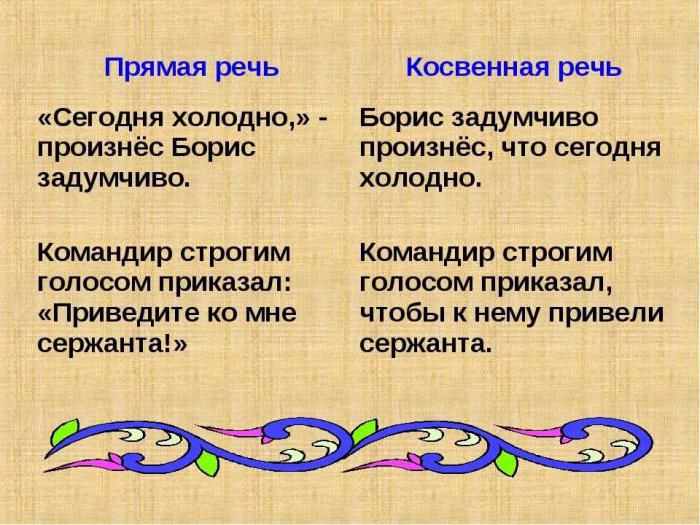

Сравните два способа передачи одного и того же высказывания на иллюстрации. Предложение с косвенной речью не передает восклицательной интонации, которая присутствует в прямой речи.

Предложение с прямой речью.

Диктор сообщил : « Завтра ожидается похолодание! »

Предложение с косвенной речью.

Диктор сообщил , что завтра ожидается похолодание .

Косвенная речь может присоединяться к главной части предложения с помощью союзов ЧТО, БУДТО, ЧТОБЫ, местоимений и наречий КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ и других, а также частицы ЛИ. Выбор этих слов зависит от цели высказывания в косвенной речи. В вопросительных предложениях будут использованы местоимения или частица ЛИ:

Я спросил, когда отправляется поезд .

В побудительных предложениях употребляется союз ЧТОБЫ, например:

Капитан приказал, чтобы подняли флаг .

В повествовательных предложениях используются союзы ЧТО, БУДТО, например:

Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя .

Цель высказывания в косвенной речи

Способ присоединения косвенной речи

Местоимения и наречия КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ или частица ЛИ

3. Предложения с несобственно-прямой речью

Сравните три предложения, которые приводятся в книге Н. С. Валгиной «Синтаксис современного русского языка» для иллюстрации того, что такое несобственно-прямая речь:

- Друзья побывали в театре и в один голос заявили : «Очень уж понравился нам этот спектакль!»

- Друзья побывали в театре и в один голос заявили , что им очень понравился этот спектакль.

- Друзья побывали в театре. Очень уж понравился им этот спектакль !

В первом случае перед нами конструкция, в которой слова друзей оформлены как прямая речь. Ни содержание, ни форма их высказывания не изменились: то, что заключено в кавычки полностью воспроизводит их речь.

Вторая строка содержит конструкцию с косвенной речью. Чужая речь передана с помощью придаточного предложения, которое присоединяется с помощью союза ЧТО. Содержание высказывания сохранилось, но восклицательная интонация потеряна.

Третий вариант очень похож на первый, но в нем нет двоеточия и кавычек. Кроме этого, местоимение первого лица НАМ поменялось на местоимение третьего лица ИМ, как и при косвенной речи. Такой способ введения чужого текста называется несобственно-прямой речью.

Сущность ее заключается в том, что в ней почти полностью сохраняются лексические и синтаксические особенности чужого высказывания, манера речи говорящего лица, эмоциональная окраска, характерная для прямой речи, но передается она не от имени персонажа, а от имени автора, рассказчика. Автор в этом случае соединяет мысли и чувства своего героя со своими, сливает его речь со своей речью. Этот прием часто используется в художественной литературе и публицистике, когда автору нужно показать своего героя как бы изнутри, дать читателю услышать его внутренний голос. Прочитайте пример несобственно-прямой речи из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»:

Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! (Л. Толстой)

4. Диалог

Следующий способ включения чужой речи в авторский текст – это диалог.

Чужие предложения, записанные этим способом, полностью сохраняют и форму, и содержание. Прямая или косвенная речь применяется авторами, когда нужно воспроизвести фразу, принадлежащую какому-либо одному персонажу, а диалог (от греч. dialogos – разговор) используется в тех случаях, когда необходимо передать несколько реплик разговаривающих между собой героев.

Доктор подошёл к мальчику и сказал:

– Нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец?

– Вот, – сказал мальчик и вынул из кармана большой красный носовой платок .

О пунктуационном оформлении диалогической речи мы поговорим в следующей главе учебника.

Источник статьи: http://gramota.ru/class/coach/punct/45_192

Преобразуем прямую речь в косвенную

Очень часто нам приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда просто необходимо передать кому-либо ту или иную информацию из уст другого человека.

В случае реального разговора весьма понятно, как построить предложение. А как быть на письме? Ведь цитирование и заключение слов в кавычки не всегда оказываются уместны.

С этим вопросом мы и разберемся подробно в этой статье.

Понятие косвенной речи

Косвенная речь – это способ передачи чужого высказывания от лица говорящего, а не от того, кто его произнес на самом деле. Следует учесть, что таким образом сохраняется лишь содержание высказывания, а вот стилистические, лексические и интонационные особенности теряются:

Ср.: Петя громко крикнул: «Шарик, ко мне!» – Петя громко подозвал к себе Шарика.

Косвенная речь в русском языке

Чужое высказывание в русском языке обычно передается двумя способами: прямой и косвенной речью. Если человеку в своем рассказе следует использовать слова других лиц, он прибегает именно ко второму.

Использование косвенной речи помогает использовать в своем рассказе слова других лиц и не терять их изначальный смысл в потоке собственных мыслей.

По своей структуре косвенная речь представляет собой сложноподчиненное предложение. Главной частью предложения является та, в которой делается ссылка на слова другого человека. Придаточной же частью является та, что непосредственно отражает слова, которые передают.

Чужой речью также можно назвать и мысли самого автора, слова, которые он произнес ранее или только собирается произнести:

Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его: каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова? (И. А. Гончаров)

Замена прямой речи косвенной

В первую очередь, нельзя забывать о принципе согласования местоимений и форм глагола главной и придаточной частей. В прямой речи согласование происходит с точки зрения того, кому принадлежит высказывание, а в косвенной – с точки зрения говорящего.

Следуя строго за словами автора, косвенная речь присоединяется к сказуемому в главной части предложения с помощью союзов и относительных слов: что, чтобы, будто, как будто, якобы, какой, который, где, когда, откуда и др.

Ср.: Илья ответил: «Я очень рад успехам Юлии». – Илья ответил, что он очень рад успехам Юлии.

При переводе прямой речи в косвенную, высказывание становится менее эмоционально окрашенным. Это объясняется отсутствием междометий, обращений и вводных слов, которые опускаются:

Ср.: «Ах, как же коротки летние каникулы!» – с огорчением произнесла учительница Алевтина Ивановна. – Алевтина Ивановна огорченно подметила, как короток период летних каникул.

В зависимости от типа предложения по цели высказывания, в придаточной части употребляются следующие союзы:

- повествовательно предложение – союзы что, будто (Ребята рассказывали, что видели в зоопарке белого тигра);

- побудительное предложение – союз чтобы (Капитан приказал, чтобы мы отправлялись в путь);

- вопросительное предложение – союз ли и союзные слова что, кто, какой и пр. (Мама спросила, выполнила ли я домашнее задание по русскому языку).

Кроме того, содержание прямой речи можно передать в качестве простого предложения:

- При помощи дополнений со значением мысли и речи (Ученики рассказывали об интересных фактах биоргафии А. С. Пушкина);

- При помощи вводных слов, которые обозначают источник данной информации (По мнению Пети, мороженое вкуснее конфет).

Вопросы в косвенной речи

Остановимся подробнее на том случае, когда прямая речь представляет собой вопросительное предложение. При переводе в косвенную речь, дополнительные местоимения и наречия превращаются в относительные слова.

Если же в вопросительном предложении местоимений и наречий нет, то в придаточную часть с косвенной речью вводится союз-частица ли.

- «Какого цвета платье?» – спросила я. – Я спросила, какого цвета платье.

- «Можно мне съесть конфетку?» – спросила Маша у мамы. – Маша спросила у мамы, можно ли ей съесть конфетку.

Знаки препинания при косвенной речи

В предложениях с косвенной речью придаточная часть отделяется от главной, как правило, только при помощи запятой. Если чужое высказывание располагается внутри главного предложения, то оно обособляется запятыми с двух сторон. Кавычки, в отличие от прямой речи, не употребляются. Например:

Иван Иванович возразил, что это не такое уж простое дело. – Иван Иванович возразил, что это не такое уж простое дело, и стал раскуривать трубку.

Двоякая пунктуация конца предложения характерна косвенным вопросам. Выбор знака в этом случае зависит от интонации, с которой произносится предложение.

- Весь вечер Анна думала: как ей поступить?

- Весь вечер Анна думала, как ей поступить.

Неправильное построение предложений с косвенной речью

Ошибки чаще всего появляются из-за неправильного согласования придаточной части со сказуемым в главном предложении:

Автор статьи утверждает, что я не могу остаться равнодушным к данной проблеме.

Необходимо местоимения первого лица заменить на местоимения третьего лица. Правильный вариант предложения будет выглядеть так:

Автор статьи утверждает, что он не может оставаться равнодушным к данной проблеме.

Взяв на заметку свойства и отличительные признаки косвенной речи, вы без труда сможете грамотно и интересно преподнести любую информацию, каков бы ни был ее источник.

Источник статьи: http://logoprav.ru/russkij-yazyk/kosvennaya-rech