Баланс мощностей

При решений электротехнических задач, часто нужно проверить правильность найденных значений. Для этого в науке ТОЭ, существует так называемый баланс мощностей.

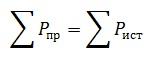

Баланс мощностей – это выражение закона сохранения энергии, в электрической цепи. Определение баланса мощностей звучит так: сумма мощностей потребляемых приемниками, равна сумме мощностей отдаваемых источниками. То есть если источник ЭДС в цепи отдает 100 Вт, то приемники в этой цепи потребляют ровно такую же мощность.

Или

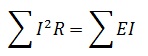

Проверим это соотношение на простом примере.

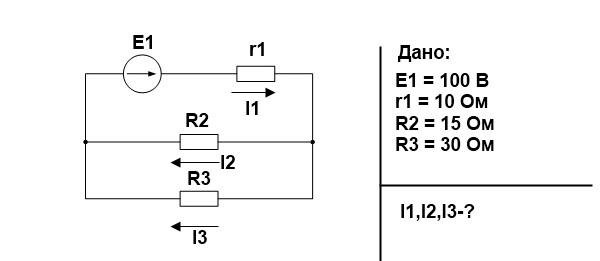

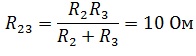

Для начала свернем схему и найдем эквивалентное сопротивление. R2 и R3 соединены параллельно.

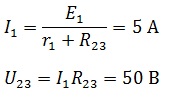

Найдем по закону Ома ток источника и напряжение на R23, учитывая, что r1 и R23 соединены последовательно, следовательно, сила тока одинаковая.

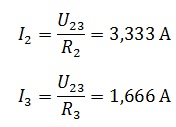

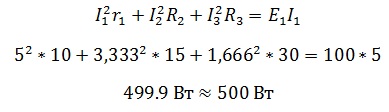

Теперь проверим правильность с помощью баланса мощностей.

Небольшое различие в значениях связано с округлениями в ходе расчета.

С помощью баланса мощностей, можно проверить не только простую цепь, но и сложную. Давайте проверим сложную цепь из статьи метод контурных токов.

Как видите независимо от сложности цепи, баланс сошелся, и должен сойтись в любой цепи!

Источник статьи: http://electroandi.ru/toe/metod/balans-moshchnostej.html

Как составить баланс мощностей

Закон сохранения энергии гласит, что энергия никуда не пропадает. Она только меняет один вид на иной, сберегая свое число. Закон объективен и для электрических цепей, следственно энергия, отдаваемая источниками, равна энергии, потребляемой в резистивных сопротивлениях. Отсель вытекает равенство выражений мощностей источников и мощностей в сопротивлениях, которое называют уравнением равновесия мощностей. Составление этого уравнения значимая задача, разрешающая проверить правильность расчетов токов и напряжений в электрической цепи

Инструкция

1. Определите мощности всех источников электрической цепи. Мощность, отдаваемая источниками напряжения Ри = ЕI, где Е – действующее значение ЭДС источника, а I – значение тока, происходящее через данный источник.

2. Обнаружьте алгебраическую сумму мощностей отдаваемых источниками. Если действительное (правильное) направление тока через источник совпадает с направлением ЭДС, то мощность такого источника позитивная. Если направление тока через источник противоположно направлению ЭДС, то мощность такого источника негативная. Для нахождения алгебраической суммы мощностей, сложите правильные мощности и от полученной суммы отнимите все негативные мощности источников.

3. Определите мощности в резистивных сопротивлениях. Мощность в резистивном сопротивлении Рн = (I^2)*R, где I – ток в резисторе, R – его сопротивление. Мощность в резисторе неизменно является позитивной, от того что мощность, затрачиваемая на нагрев, не зависит от направления тока.

4. Обнаружьте арифметическую сумму мощностей, рассеиваемых в резистивных сопротивлениях цепи. Для нахождения этой суммы сложите обнаруженные значения мощностей, потребляемых на всем резисторе.

5. Сравните сумму мощностей, отдаваемых источниками с суммой мощностей, потребляемых сопротивлениями. Если электрическая схема рассчитана верно, оба значения полученных сумм будут равны между собой. Исполнено условие равновесия. Полученное равенство – уравнение равновесия мощностей для заданной электрической схемы.

Полезный совет

При расчете равновесия мощностей, источник с произвольной формой напряжения требуется заменять источником непрерывного напряжения.

Источник статьи: http://jprosto.ru/kak-sostavit-balans-moschnostey/

Составление баланса мощностей

Институт информационных технологий

Специальность «Программное обеспечение информационных технологий»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

По курсу «Теория электрических цепей»

ФИО Дубровская Галина Николаевна

Адрес: г.Гомель, ул. Рабочая,4 к.301

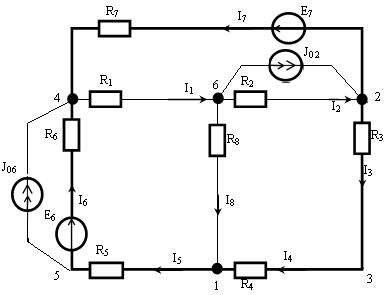

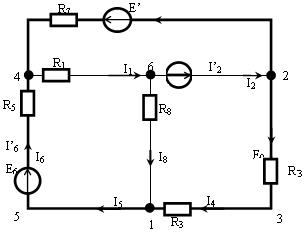

Составить баланс мощностей. МЭГ напряжения найти ток в сопротивлении R3. Найти напряжение между узлами 5 и 6 (U56)

| Номер ветви | Начало — конец | Сопротивления | Источники ЭДС, В | Источники тока, А |

Изобразим граф схемы. При этом расположим узлы таким образом, чтобы ветви не пересекались (рис. 1)

|

Включим в ветви цепи сопротивления и источники ЭДС. Источники тока подключаем параллельно соответствующим ветвям (рис.2).

Расчёт токов методом преобразования

На схеме (рис.2) преобразуем источник тока J02 в источник напряжения E02:

а источник тока J06в источник напряжения E06:

Полученная схема показана на рисунке 3. На этой схеме источник напряжения E6 и E06 объединены в источник напряжения E’6:

а последовательно включённые сопротивления

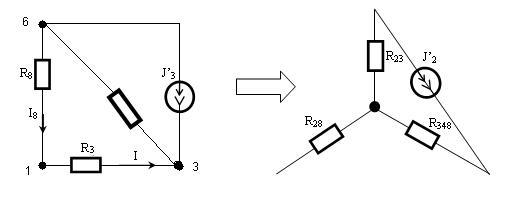

Рис. 3. Преобразованная схема цепи.

Чтобы сделать треугольник 3-1-6 пассивным, преобразуем источник напряжения E02 в источники тока J’2

Пассивный треугольник 3-1-6 преобразуем в пассивную звезду (рис.4), где

Рис.4. Преобразование «треугольник-звезда».

Источник тока J’2 преобразуем в источники напряжения:

В результате этих преобразований схема будет иметь следующий вид, представленный на рисунке 5.

|

Рис. 5. Преобразованная схема цепи

С целью дальнейшего упрощения схемы объединим источники напряжения и сопротивления:

Теперь схема имеет следующий вид (рис.6):

|

Рис. 6. Преобразованная схема цепи

Далее целесообразно использовать метод узловых напряжений. Для определения напряжения U02 необходимо составить одно уравнение:

Определим токи на рисунке 6 на основании второго закона Кирхгофа:

Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для контура 4-6-1-5 (рис. 3):

Отсюда ток

Для определения неизвестных токов

для узла 6

для узла 2

для узла 1

для узла 4

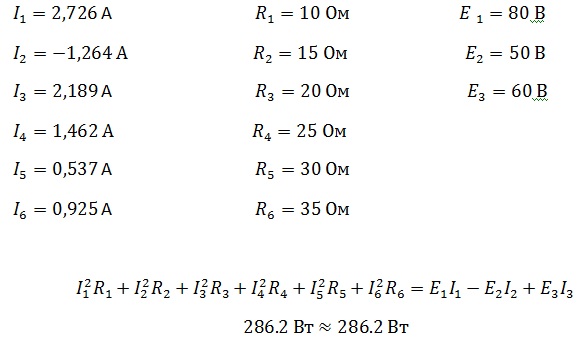

Составление баланса мощностей

ЭДС положительна при совпадающих направлениях ЭДС и тока ветви и отрицательна при противоположном направлении ЭДС и тока ветви.

Мощность источника тока определяется произведением тока данного источника и напряжения на его зажимах. Она положительна при противоположных направлениях на зажимах источника тока и тока источника.

Мощность, выделяемая в активных сопротивлениях, всегда положительна и равна:

Баланс мощности записывается в виде

где m- число источников ЭДС в схеме;

n — число источников тока в схеме;

f- число активных сопротивлений в схеме.

Составим баланс мощностей для схемы рис. 2:

Источник статьи: http://lektsii.org/5-47550.html

Баланс мощности и энергии

Баланс мощности и энергии рассчитывается для определения возможности покрытия графика нагрузки и выявления необходимости ввода новых источников энергии.

Содержание

Общие положения

Баланс мощности

Частота переменного тока в электрической сети и напряжения в узлах являются важнейшими показателями качества электроэнергии. Общим для этих показателей является то, что они оба связаны с балансами мощностей в энергосистеме.

Значение частоты в любой момент нормального режима одинаково во всех узлах электрической сети. В то же время уровни напряжений в различных точках сети могут различаться очень сильно и одновременно в некоторых узлах соответствовать, а в других не соответствовать требованиям ГОСТ и договоров на технологическое присоединение. В этом смысле напряжение, как параметр качества электроэнергии, должно анализироваться в каждом отдельном узле энергосистемы.

Каждому моменту установившегося режима в электроэнергетической системе соответствуют балансы по активной и реактивной мощностям. Уравнения балансов мощностей можно записать в виде:

[math]\displaystyle \sum P_г = \sum P_ <нагр>+ \sum \Delta P + \sum \Delta P_ <сн>[/math] ; [math]\displaystyle \sum Q_г = \sum Q_ <нагр>+ \sum \Delta Q + \sum \Delta Q_ <сн>+ \sum Q_ <ку>+ \sum Q_ш [/math] ,где [math]\displaystyle \sum P_г [/math] и [math] \sum Q_г [/math] — суммарные активные и реактивные мощности генерирующих источников; [math] \sum P_ <нагр>[/math] и [math] \sum Q_ <нагр>[/math] — суммарные активные и реактивные мощности нагрузок; [math]\displaystyle \sum \Delta P [/math] и [math]\displaystyle \sum \Delta Q [/math] — суммарные потери мощности в элементах систем электроснабжения и электроэнергетической системы; [math]\displaystyle \sum P_ <сн>[/math] и [math]\displaystyle \sum Q_ <сн>[/math] — суммарные расходы мощности на собственные нужды электростанций; [math]\displaystyle \sum Q_ <ку>[/math] — суммарные мощности компенсирующих устройств (знак «+» соответствует устройствам, потребляющим реактивную мощность, знак «-» вырабатывающим); [math]\sum Q_<ку>[/math] суммарная реактивная (зарядная) мощность, генерируемая воздушными линиями электропередачи; [math] \sum Q_ш [/math] — суммарная мощность шунтов ЛЭП и Тр.

Источниками активной и реактивной мощностей, являются генераторы электрических станций: тепловых, атомных, гидравлических, парогазовых и газотурбинных, кроме того источниками активной мощности могут быть генерирующие электроустановки нетрадиционных источников энергии (ветровые, приливные и геотермальные станции, солнечные батареи). В зависимости от типа и конструкции некоторые нетрадиционные источники активной энергии потребляют реактивную энергию. В то время как для синхронных генераторов электростанций режим потребления реактивной мощности может быть только кратковременным в аварийных ситуациях.

Потребителями активной и реактивной мощностей являются различные электроустановки совершающие полезную работу. При протекании электрического тока во всех элементах электрчиеской сети выделяются потери активной и реактивной мощностей. Потери можно разделить на две категории:

- Условно-переменные — потери зависят от величины нагрузочного тока, протекающего по сетеввым элементам.

- Условно-постоянные — потери зависят от уровней напряжения в электрической сети.

Условно-переменные потери активной мощности в трансформаторах и автотрансформаторах являются следствием выделения тепла при протекании тока по обмоткам, продольные потери реактивной мощности в трансформаторах и автотрансформаторах вызваны наличием потоков рассеяния. Условно-постоянные потери активной мощности обусловлены вихревыми токами в сердечнике, а реактивные — потерями на перемагничивание сердечника.

В воздушных линиях электропередачи условно-переменные активные потери являются следствием выделения тепла при протекании тока по проводам, а реактивные потери вызваны наличием собственных и взаимных индуктивностей между фазами. К условно-постоянным активным потерям в воздушных линиях электропередачи относятся только потери на корону, поскольку токи утечки через изоляторы пренебрежимо малы в хорошую погоду. Воздушные линии электропередачи являются источниками реактивной мощности (см. схему замещения).

В кабельных линиях электропередачи условно-переменные активные потери обусловлены выделением тепла при протекании тока по жилам кабеля, а реактивные потери вызваны наличием собственных и взаимных индуктивностей между фазами, которые значительно меньше по сравнению с воздушными линиями. К условно-переменным активным потерям в кабельных линиях электропередачи относятся потери в изоляции. Кабельные линии обладают значительно большей удельной ёмкостной проводимостью фаз, чем воздушные линии.

Прочие виды потерь мощности в генераторах, компенсирующих устройствах, сборных шинах, соединительных проводах, системах учета, коммутационном и защитном оборудовании при анализе баланса мощностей обычно не учитываются по причине их малой величины и высокой погрешности оценочных расчётов.

Для обеспечения нормальной работы основного силового оборудования на электростанциях и подстанциях используется комплекс оборудования собственных нужд. Величина расхода электроэнергии на собственные нужды зависит от типа энергетического объекта, его вида (электростанция, подстанция), используемого топлива и других факторов и колеблется в интервале от 0,1 до 10 % от величины установленной мощности силового оборудования.

Баланс энергии

Составление балансов энергии позволяет получить интегральные характеристики показателей работы энергосистемы.

Мощности нагрузок энергосистемы характеризуют мгновенные показатели работы энергосистемы. Нагрузочные мощности, как отдельных потребителей, так и энергосистемы в целом носят случайный характер и не остаются неизменными в течение даже небольших временных интервалов. Эти изменения мощностей обусловлены постоянными включениями или отключениями как отдельных электроприёмников так и их групп, кроме того в сети могут меняться потоки мощностей, а значит и потери.

Для определения финансовых показателей работы энергосистемы и выполнения взаиморасчётов участников рынка электроэнергии важны не столько мощности (мгновенные значения расхода электроэнергии за единицу времени), сколько значения количества произведенной, переданной и потребленной электроэнергии за рассматриваемый промежуток времени.

Методика составления и основные показатели баланса электрической энергии регламентированы типовой инструкцией РД 34.09.101-94 [1] . Шаблон составления баланса электрической энергии по ВЛ 110 кВ по данным систем АИИС КУЭ: Баланс по ВЛ 110 кВ (файл Excel).

Разработка балансов мощностей при проектировании

В силу одновременности процессов производства и потребления электроэнергии, в энергосистемах в любой момент установившегося режима имеется соответствие между приходной частью баланса мощностей (суммарной мощностью электрических станций за вычетом расходов на собственные нужды) и его расходной частью (суммарной мощностью нагрузок и потерями мощности в сети) с учетом обменных перетоков мощностей с соседними энергосистемами.

Назначением баланса мощности является выявление типа проектируемой энергосистемы. Обычно проектируемая система содержит не менее двух источников питания, один из которых — проектируемая электростанция (может быть несколько) и второй — узел связи с соседними энергосистемами (балансирующий узел). Разработка баланса мощности необходима для того, чтобы облегчить разработку конфигурации вариантов развития электрической сети. Особенно важен при этом учет баланса мощности для максимального режима.

[math]\displaystyle P_ <бал>= \sum P_ <нагр>+ \sum \Delta P + \sum \Delta P_ <сн>— \sum P_г[/math] ,где [math] P_ <бал>[/math] мощность балансирующего узла.

- дефицитной, если суммарная мощность потребителей электроэнергии и потерь мощности в сети превышает генерирующую мощность электростанций рассматриваемого района сети. В этом случае недостаток мощности покрывается электростанциями соседнего района через балансирующий узел ( [math] P_ <бал>\gt 0 [/math] ).

- избыточной, если суммарная мощность потребителей электроэнергии и потерь мощности в сети меньше генерирующей мощности электростанций рассматриваемого района сети. Избыток мощности при этом выдается в соседний район через балансирующий узел ( [math] P_ <бал>\lt 0 [/math] ).

- сбалансированной, если суммарная мощность потребителей электроэнергии и потерь мощности в сети примерно равны генерирующей мощности электростанций рассматриваемого района сети. Резервирование мощности нагрузок при аварийном отключении генераторов электростанций рассматриваемого района сети осуществляется через балансирующий узел ( [math] P_ <бал>\approx 0 [/math] ).

При разработке вариантов развития дефицитной энергосистемы потребители условно разделяются на два географических района: ближайший к проектируемой электростанции и питающийся от нее район и другой район-тяготеющий к балансирующему узлу (узлу связи с соседней системой). При этом следует учитывать, что в дефицитной энергосистеме следует особое внимание уделить фактору надежности, так как при аварийном останове блока на электростанции питание большого числа потребителей должно обеспечиваться от балансирующего узла.

В случае дефицитности системы целесообразно проверить баланс мощности для послеаварийного режима. В качестве расчётного послеаварийного режима рекомендуется рассматривать аварийное отключение наиболее крупного генератора в системе и наиболее тяжёлые нормативные возмущения.

В сбалансированной энергосистеме электрическая сеть обычно строится по принципу питания потребителей от проектируемой электростанции по кратчайшим электрическим связям. Связь с балансирующим узлом предусматривается для надёжности.

Избыточная система проектируется с учетом выдачи избытка мощности в соседнюю энергосистему. При этом электростанция должна иметь надежную связь с балансирующим узлом по кратчайшему пути. При больших избытках мощности в проектируемой энергосистеме следует, наряду с другими вариантами, рассмотреть возможность передачи мощности по линии непосредственной связи электростанции с балансирующим узлом. Кроме того, при разработке вариантов развития сети в избыточной энергосистеме требуется рассмотрение не только режима максимальных, но и режима минимальных нагрузок, так как минимальный режим может оказаться более тяжелым. В связи с этим в избыточной системе обязательно составляются балансы для максимального и минимального режимов работы потребителей. Разработка баланса мощностей для минимального режима в остальных случаях также рекомендуется ввиду того, что в минимальном режиме обычно выполняются ремонты основного генерирующего оборудования электростанций.

При составлении баланса активных мощностей районы потребления, содержащие мелкие подстанции, эквивалентируются и их суммарная мощность приводится к шинам наиболее крупных подстанций данного района с учётом потерь мощности в распределительной электрической сети. Эта подстанция становится питающей для района местной сети и, в свою очередь, получает питание по системообразующей сети наиболее высокого класса напряжения, чем в местной сети. Этот прием существенно уменьшает объем задачи проектирования сети, так как позволяет независимо решать вопросы разработки конфигурации системообразующей и распределительной сетей.

Перед составлением баланса мощности ориентировочно определяются классы напряжения системообразующей и местной сетей с целью выявления уровней потерь мощности.

Баланс по реактивной мощности целесообразно составлять для того, чтобы определить потребность в средствах компенсации реактивной мощности в проектируемой энергосистеме. При этом необходимо обеспечить соответствие между обменными потоками активной и реактивной мощностей с соседней энергосистемой, следует обеспечить по возможности более высокий коэффициент мощности обменного потока.

Расход электроэнергии на её транспорт

Ориентировочные усреднённые значения суммарных потерь электрической энергии в сетях различных классов напряжения приведены в таблице ниже. Значения даны в процентах от суммарного отпуска электроэнергии из сети данного класса напряжения.

| Напряжение, кВ | 750—500 | 330—220 | 150—110 | 35 — 20 | 10 — 6 | 0,4 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Потери энергии, % | 0,5 — 1,0 | 2,5 — 3,5 | 3,5 — 4,5 | 0,5 — 1,0 | 2,5 — 3,5 | 0,5 — 1,5 |

Данную таблицу можно использовать при составлении предварительного баланса энергии.

Примерная структура потерь с разбивкой по сетевым элементам представлена в таблице ниже.

| Элементы электрической сети | Потери электроэнергии | |||

|---|---|---|---|---|

| Переменные | Постоянные | Всего | ||

| Линии электропередач | 60 | 5 | 65 | |

| Подстанции | 15 | 20 | 35 | |

| Трансформаторы | 15 | 15 | 30 | |

| Другие элементы | — | 3 | 3 | |

| Расход электроэнергии на собственные нужды | — | 2 | 2 | |

| Итого | 75 | 25 | 100 | |

Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций

Максимальную величину потребления собственных нужд электростанций приближённо можно оценить в процентах от установленной мощности блока электростанции. Ориентировочные процентные значения мощности собственных нужд электростанций приведены в таблице ниже. Большие значения нагрузки соответствуют меньшим единичным мощностям энергоблоков.