СПАДИЛО.РУ

анализ басни

Басня

Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; На ель Ворона взгромоздясь, Позавтракать было совсем уж собралась, Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду Лиса близехонько бежала; Вдруг сырный дух Лису остановил: Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит; Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит И говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки! Какие перушки! какой носок! И, верно, ангельский быть должен голосок! Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, При красоте такой и петь ты мастерица,- Ведь ты б у нас была царь-птица!» Вещуньина с похвал вскружилась голова, От радости в зобу дыханье сперло,- И на приветливы Лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло: Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

Краткое содержание

Как-то раз ворона нашла небольшой кусок сыра. Она села на ветке и собралась позавтракать. Тем временем около дерева, на котором сидела ворона, пробегала лиса. Она увидела сыр и захотела получить его.

Лиса стала льстить вороне и хвалить ее великолепную красоту. Затем плутовка попросила ворону исполнить какую-нибудь песню своим красивым голосом. Ворона была глупа и доверчива. Поэтому поверила лести и раскрыла клюв, желая спеть. Сыр выпал и лиса тут же подхватила его и сбежала. Ворона осталась без сыра.

Анализ Басни

История создания

Одна из наиболее известных басен И. А. Крылова «Ворона и лисица» была написана около 1807 г. и впервые напечатана в январском выпуске журнала «Драматический вестник» за 1808 г.

Смысл названия

В незамысловатом на первый взгляд названии уже содержится намек на предстоящие события. Ворона — символ ротозейства и глупости (ср. «проворонил»). Образ лисицы традиционно связывают с хитростью, ловкостью, умением обмануть кого угодно. Эти представления имеют глубокие корни в русском фольклоре. Встреча двух сказочных персонажей неизбежно окончится обманом вороны.

Основная тема произведения

Основная тема произведения — осуждение лести.

Глупость и склонность к мечтательности Вороны проявляются с самых первых строк басни. Вместо того чтобы съесть случайно найденный сыр, она «позадумалась». Пробегавшая Лисица прекрасно знает, как следует обращаться с такими разинями.

Лесть Лисицы невероятно груба и неизобретательна. Ворона и сама знает, что ее внешний вид никого не может привести в восхищение. Но ей очень приятно представить хотя бы на мгновение, что она обладает обворожительной «шейкой», «глазками» и «перушками». Поверив льстивым речам, Ворона уже уверена, что и ее карканье — чудесная песня.

Мечта обрывается на самом прекрасном месте. Обманутая Ворона не вызывает никакого сожаления, потому что поддаться на столь грубую лесть — вершина глупости.

Проблематика

Проблема вреда, который приносит лесть, была и будет актуальна в любую историческую эпоху. Практически каждому человеку приятно, когда ему приписывают незаслуженные положительные качества. При этом легко забыть о действительности и стать жертвой обмана хитрого льстеца.

Композиция

Басня делится на краткое авторское вступление, в котором излагается центральная тема, и саму сцену встречи Вороны и Лисицы.

Мораль

Крылова волнует даже не сам очередной обман под влиянием лести, а то, что эта ситуация повторяется снова и снова. Никто не спорит с тем, «что лесть гнусна, вредна», но очень часто самые яростные критики льстецов попадают в эту ловушку. Люди вообще нередко превозносят чьи-либо мнимые достоинства с целью получения какой-либо выгоды для себя.

Источник статьи: http://spadilo.ru/proizvedeniya/vorona-i-lisica/

Откуда ноги у басни Крылова Ворона и Лисица

Впервые сюжет появился у Эзопа — легендарный древнегреческий поэт-баснописец, предположительно жил около 600 г до н. э. Древнегреческий язык

Затем в 1 веке нашей эры Федр (римский поэт-баснописец) его переводит на латынь

Во 2 веке Бабрий (Valerius Babrius) делает свой перевод басни Эзопа на латынь.

В 9 веке Игнатий (византийский писатель) делает перевод на греческий язык.

Небольшая пауза.

1668 год, Жан де Лафонтен (французский баснописец) берет басню Эзопа и перевод Федра и создает/переводит свою версию.

1776 год Лессинг делает перевод на немецкий язык

1781 год А.П.Сумароков, В.К.Тредиаковский — перевод на русский язык

Басня Ивана Андреевича Крылова «Ворона и Лисица» была создана не позднее конца 1807 года, а напечатана впервые в журнале «Драматический вестник» в 1908 году

Найдены возможные дубликаты

Все хорошо, только вот с этим сомнения «Впервые сюжет появился у Эзопа».

скорее всего басня была до него, но он первый записал ее

Ну тогда и говорите, что подобный сюжет испокон веков ходил и ходит среди народов западной евразии. 😉 «И кто говорит плагиат, я говорю традиции»

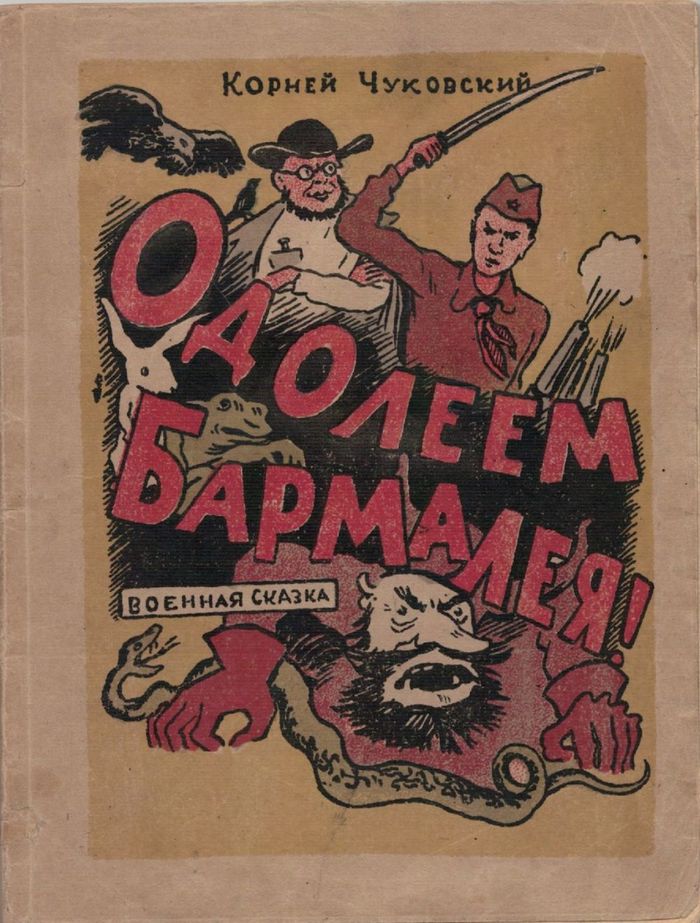

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО

Маленькие дети! Ни за что на свете

Не ходите в Африку, в Африку гулять!

Эти строки навечно врезались в память миллионов советских и пост-советских детей, которые с замиранием сердца следили за борьбой доброго эскулапа Айболита и злобного разбойника Бармалея. Мойдодыр, неумытая Федора, злобное Тараканище, Муха — Цокотуха, и многие другие герои сказок в стихах, вышли из под пера замечательного писателя Корнея Ивановича Чуковского. Его поэзия, одновременно забавная и поучительная, не только развлекала подрастающее поколение, но и мягко наставляла: надо слушаться родителей, быть чистоплотными, держаться в стороне от порока, стремиться стать лучше.

Интересный факт заключается в том, что сага о знаменитом докторе Айболите состояла не из двух частей, как мы всегда полагали, а из трёх. Заключительная часть находилась под запретом на протяжении целых пятидесяти лет. О том, почему это произошло, и будет сегодняшний рассказ.

Дело обстояло следующим образом: в 1941 году, в самый тяжёлый момент Великой Отечественной войны, Чуковский вместе с другими советскими писателями отбыл в эвакуацию в Ташкент, где на злобу дня задумал произведение под названием «Одолеем Бармалея!». Работа шла тяжело. Корней Иванович в тот момент переживал, наверное, худшие времена: один из его сыновей пропал без вести на полях сражений в ходе битвы за Москву, другой оказался запертым в блокадном Ленинграде. Угнетаемый неизвестностью, сводками с фронта, гибелью многих друзей, писатель устроился в комиссию по помощи эвакуированным детям, где ежедневно слушал ужасающие истории о разрушенных семьях и погибших родственниках. В такой атмосфере не то, что творить — жить не захочется. Работа шла урывками — от абсолютного застоя к бурной деятельности. Писатель вспоминал впоследствии, что порою работал, «как сомнамбула», едва успевая записывать рождающиеся рифмы, а временами не мог выдавить из себя ни строчки. К весне 1942 года сказка была завершена. На чтениях в Ташкенте аудитория оценила произведение весьма высоко, и этот первоначальный успех весьма взбодрил автора. По воспоминаниям современников, Корней Иванович принялся за работу, будучи полным скорби согбенным шестидесятилетним старцем, а закончил, пребывая в абсолютной бодрости духа. «Я написал лучшую свою сказку», — делился он радостью с Самуилом Маршаком.

Сюжет произведения таков: злобные хищники во главе с Бармалеем напали на мирную страну Айболита в отместку за то, что добрый доктор отказал в лечении бегемоту — убийце, злобной волчице, и знакомой нам по первой части саги зубастой акуле — Каракуле.

Однако, добрые звери собрали ополчение, и вышли на бой с негодяями. Ряд войсковых операций ополченцы сумели провести с исключительной тактической грамотностью, но подлый Бармалей и не думал отступать, взяв страну Айболитию в осаду:

Он стоит со своими удавами,

Со своими волками кровавыми.

Вкруг него павианы поганые

На траве развалилися пьяные.

. А за ним крокодилы с гориллами,

С кабанами его тупорылыми

Далее начинает происходить совершенно лютое безумие. Засланный людоедским Бармалеем, бегемот с самолёта расстреливает из пулемёта ежат и зайчат. В ответ на это истребительная авиация, представленная журавлями под командованием воробья, уничтожает противника. Сводки с фронтов гласят:

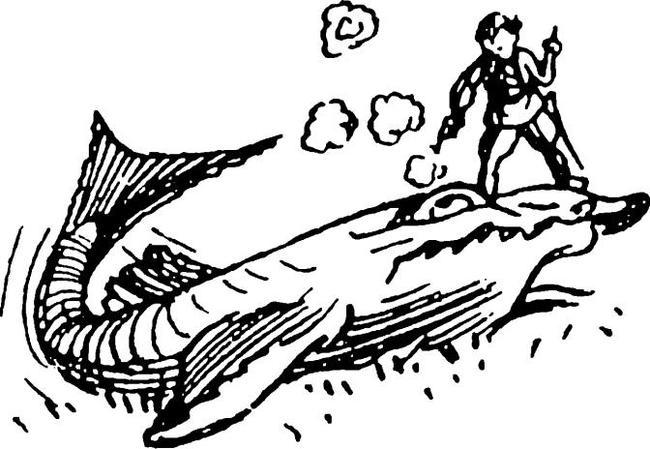

Разумеется, потерпев поражение на поле боя, Бармалей засылает шпиона в тыл врага. Хитрая лисица выведывает, где ополченцы хранят боеприпасы, и армия вторжения овладевает стратегическим резервом. Тут — то и кранты доброму доктору. Но вдруг откуда ни возьмись появляется некий Ваня Васильчиков. Он высаживается из аэроплана и популярно объясняет злобным зверям, что блицкриг в случае со страной Айболитией не выгорит. Преследуя удирающего Бармалея, Ваня сначала разбирается с его приспешниками. Первой жертвой падает акула — Каракула:

Затем Васильчиков планомерно истребляет мохнатую гориллу, предательскую лису, и наконец настигает злодея. Тот, по старой привычке начинает давить на жалость, обещая перековаться, но звери выносят пирату и людоеду Бармалею смертный приговор- расстрел.

. И сразу же в тихое утро осеннее,

В восемь часов в воскресение

Был приговор приведён в исполнение…

В момент казни из Бармалея вытекает какая — то и вовсе дьявольская отрава, да настолько забористая, что убивает всю его армию.

. А добрые звери спаслись от заразы,

Спасли их чудесные противогазы.

После казни военного преступника звери пускаются в безудержное веселье, объедаются пряниками, орехами и сладостями, и это было бы мило — не будь предшествующей жести с массовыми убийствами. В восприятии читателя, когда он знакомится с текстом, возникает действительно резкий диссонанс от натуралистично описанных ужасов войны к детскому утреннику, где милые зверушки катаются на салазках с радуги, словно с горки.

В суматохе сорок второго года сказка, что называется, «зашла на ура». Её напечатали в «Пионерской Правде» и других газетах. Очень вдохновились этим произведением солдаты на фронте. Как свидетельствовал советский литературовед Валерий Кирпотин, Союз писателей даже выдвинул «Одолеем Бармалея!» на соискательство Сталинской премии. Вот тут-то и нашла коса на камень. У товарища Сталина была одна неприятная особенность — он предпочитал лично знакомиться с произведениями, попавшими в премиальный список, а не делегировать кому — либо эту заботу. Прочтя сказку Чуковского, вождь пришёл в ужас, и якобы распорядился пустить под нож весь тираж уже отпечатанной «Антологии» произведений советских писателей, куда вошёл и актуальный шедевр Корнея Ивановича. 1 марта 1944 года в «Правде» вышла разгромная статья доктора философских наук Павла Фёдоровича Юдина, руководителя ОГИЗ при Наркомпросе и экс-директора института красной профессуры, в которой упомянутый Юдин всячески клеймил Корнея Чуковского в целом, и поэму «Одолеем Бармалея!» в частности.

Дабы позабавить читателя, позволю себе несколько выдержек из этой статьи: «. Чуковский перенес в мир зверей социальные явления, наделив зверей политическими идеями «свободы» и «рабства», разделил их на кровопийцев, тунеядцев и мирных тружеников. Понятно, что ничего, кроме пошлости и чепухи, у Чуковского из этой затеи не могло получиться, причем чепуха эта получилась политически вредная.

К. Чуковский наделяет зверей всеми качествами и навыками, необходимыми для людей, ведущих войну: они умеют летать на самолетах, умеют стрелять из зениток, минометов, они управляют танками, знают тактику боя — разведка, засада, десант, шпионаж и предательство.

Звери оснащены всеми современными средствами войны, у них настоящие самолеты — истребители и штурмовики, у них настоящие танки, зенитки, минометы, автоматы, пулеметы. Бегемот стреляет из скорострельного пулемета, орангутан — из миномета, макаки летают на штурмовиках и т. д.

. Чуковский в своем рассказе сместил все реальные понятия и представления.

Этим — после стрельбы в детей из пулемета — никого не развеселишь и не утешишь. Нельзя смешивать эти вещи друг с другом».

Ну что же, друзья, есть в словах критика определённая доля истины, потому что давненько не доводилось мне читывать более безумного произведения. Неудивительно, что сказка «Одолеем Бармалея!» исчезла отовсюду на долгие годы. Впрочем, первая и последняя главы запрещённой поэмы в виде отдельных стихотворений входили в детские сборники Корнея Ивановича. История закончилась в целом хорошо: хоть Чуковский перестал писать детские сказки, и затаил обиду на товарища Сталина, печататься в дальнейшем ему это нисколько не мешало. Ну а советские дети сохранили свою психику в порядке, так и не узнав об истинном финале противостояния Айболита и Бармалея.

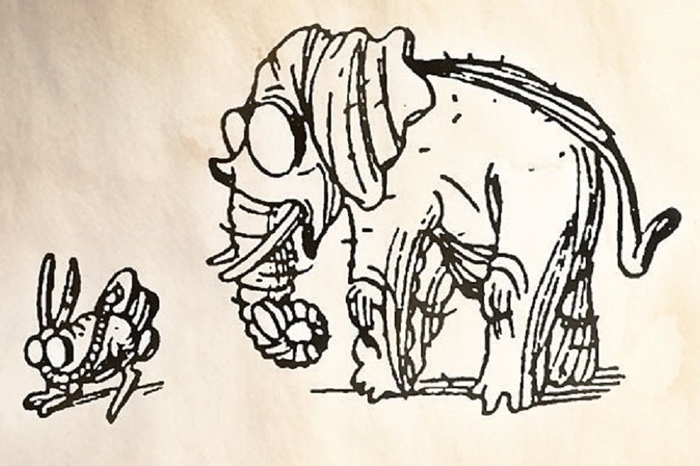

ч/б иллюстрации В. Басова из Ташкентского издания книги делают градус неадеквата ещё выше

P. S. Текст моего друга. Обычно пишет на околоисторические темы. Кому интересно — ищите «За рулём историк».

Жадный медведь

Жил-был в лесу медведь богатый,

Без счету серебра и злата,

Добру такому сторож нужен.

Пёс из села пришел к нему:

Пять лет курятник сторожил.

Что с криком вор пять вёрст бежит!

Пришлась медведю речь по нраву.

«Что просишь?» – Говорит он псу.

Медведь: «Четыре!» Пёс: «Ну, нет!

С какой мне уступать-то стати?»

Вот так и не сошлись в цене.

Тем временем лиса явилась

«Я б на четыре согласилась!»

Медведь, взяв в сторожа ее,

Богатство всё, что было в доме,

Ведь всем известно – прохиндейка.

Знать должен каждый эконом:

© Автор. Олеся Емельянова. 2011 г.

Заячья дружба

Что только ни случается на свете!

Медведь зайчишку крепко полюбил.

Тот тоже другом называл медведя

И запросто в берлогу заходил.

Придет, вздохнет, свои повесит ушки

«Давно поспели на поляне груши

Да только вниз никак не упадут!

Уснуть в лесу ну просто невозможно –

Всю ночь в округе ухают сычи!

Забор теперь у дачников надежный,

И с грядки мне морковь не утащить!»

Медведь, всё это выслушав с вниманьем,

Утешит: «Полно! Не печалься, друг!» –

Пойдет, стрясет все груши на поляне,

Так заревет, что все сычи вокруг

Умолкнут и без чувства рухнут с веток,

И из забора выдернет доску,

Ведь он большой, ему не трудно это,

Он рад развеять заячью тоску.

А тот к нему опять с печалью новой.

Но как-то раз зайчишка запропал –

Прошла неделя, не видать косого.

И мишка волноваться очень стал:

«Вдруг с ним беда какая-то случилась?»

С тревогою не в силах совладать,

Он, чтобы больше всякое не мнилось,

Сам по лесу пошел его искать.

Пришел к нему домой, а там веселье –

В разгаре праздник шумный и хмельной:

Вовсю справляет заяц новоселье

В своей избушке новой лубяной.

Позвал он в гости белку и лисицу,

Ежа, енота… Даже волк там был!

Он пригласил и мышку, и куницу,

А вот позвать медведя позабыл.

Таких людей, наверно, знаем все мы.

Ведь их всегда полным-полно вокруг.

Но, тот, кто делит с вами лишь проблемы,

А радостью не делится – не друг.

© Автор. Олеся Емельянова. 2013 г.

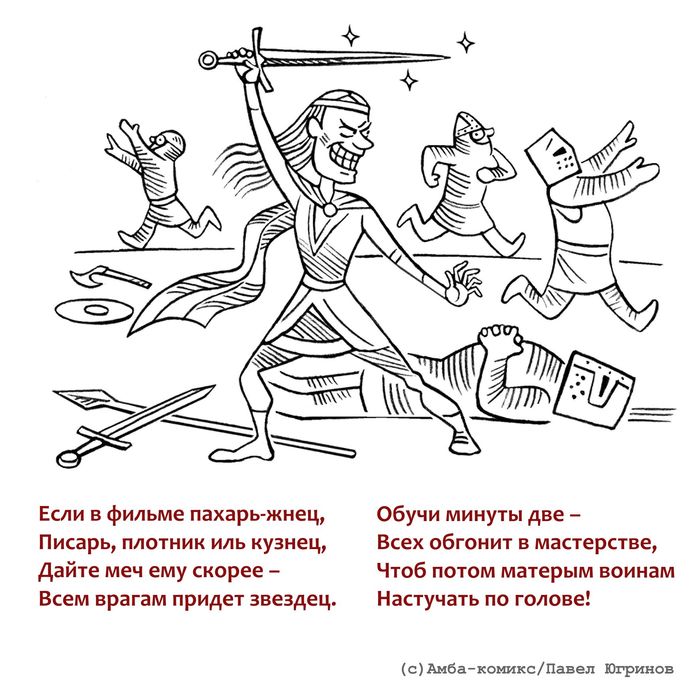

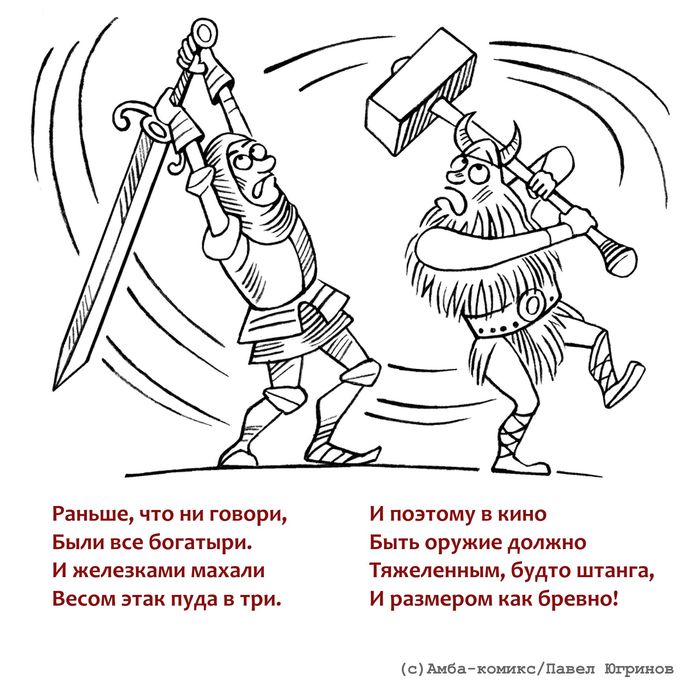

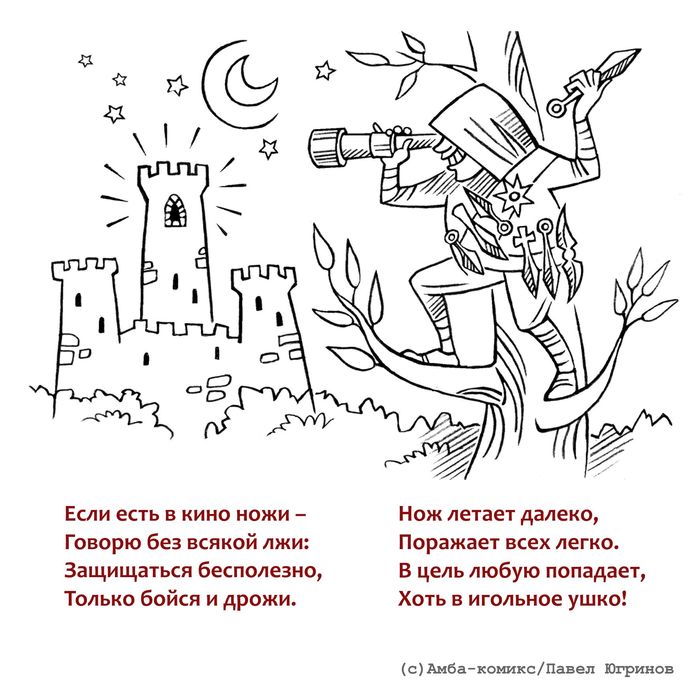

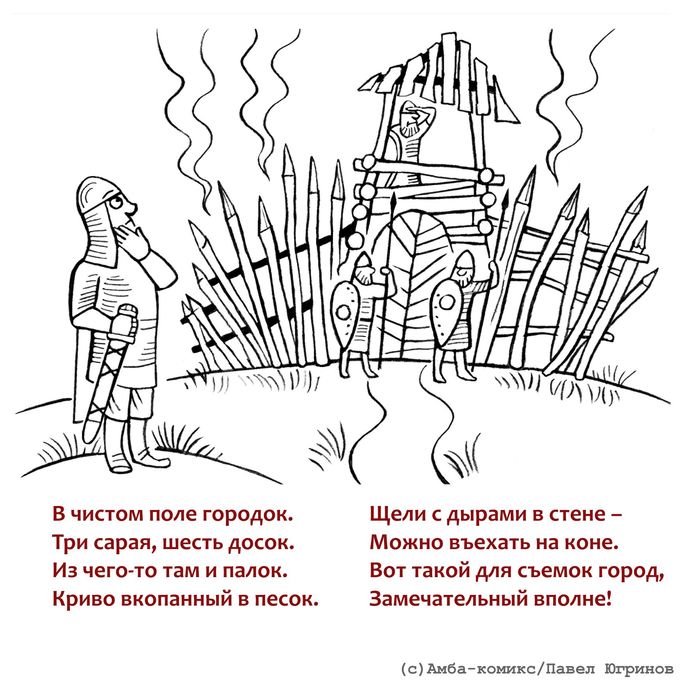

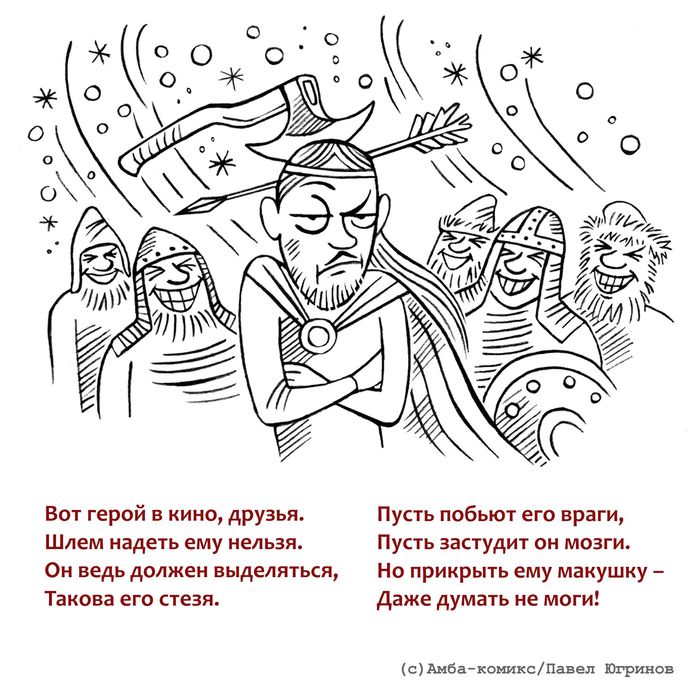

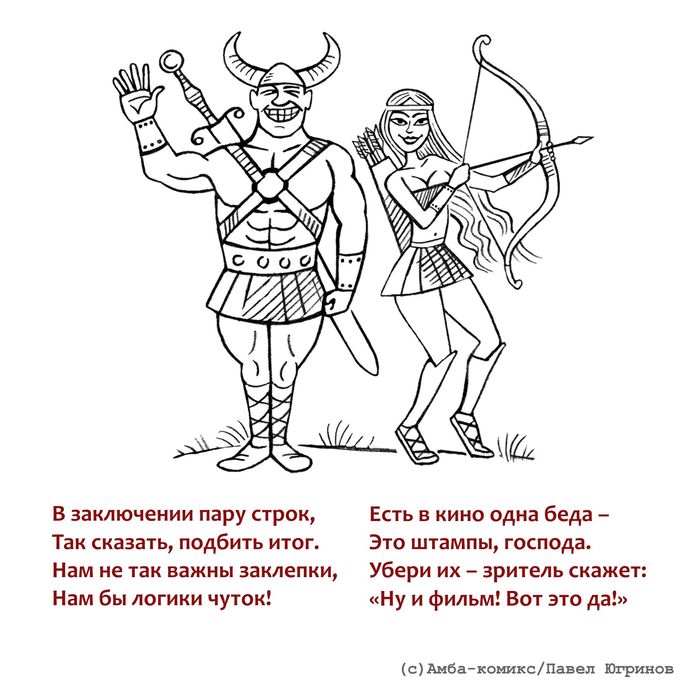

Как делать историческое кино: вредные советы — окончание

Кабан и корыто

«Помоев всем!» – визжал кабан истошно,

К корыту путь закрыли безнадежно.

Построив всех обиженных в ряды,

Он стал их подбивать на бунт кровавый,

К корыту обещая путь открыть,

Кричал о том, что свиньи те не правы,

Что за троих привыкли есть и пить.

И все вокруг «Ура!» ему кричали,

Своим считали другом и вождем,

С почтеньем место в луже уступали,

Лопух над ним держали под дождем.

Но как-то митингуя у корыта,

Борец наш брешь увидел. В тот же миг

Он ринулся туда, и стал элитой,

И сразу позабыл про остальных.

И люди часто так же поступают,

Надежду в них поверивших губя,

Они твердят, что блага всем желают,

Хотя хотят его лишь для себя.

© Автор. Олеся Емельянова. 2016 г.

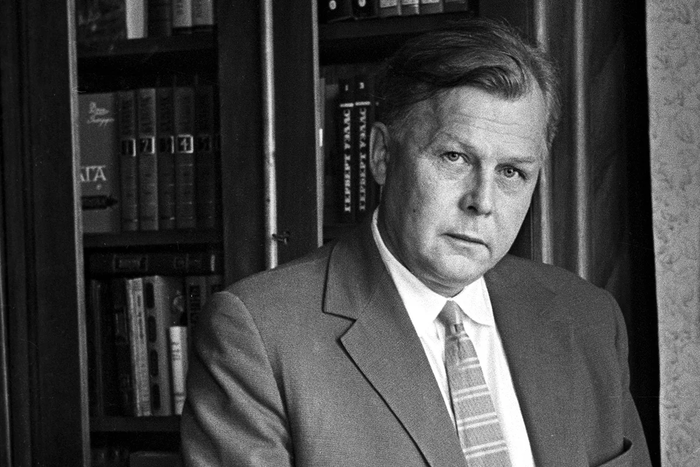

Твардовский. Жизнь и борьба

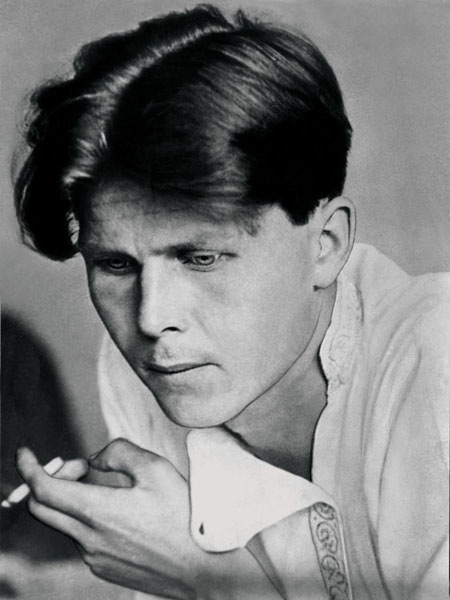

21 июня 2020 года исполнилось ровно 110 лет со дня рождения великого советского поэта и писателя, фронтовика, главного редактора журнала «Новый мир», автора знаменитой поэмы «Василий Тёркин» — Александра Трифоновича Твардовского. Взлётам и падениям, постоянной борьбе, творчеству, жизни и памяти этого человека посвящена данная статья.

Детство и юность. «На хуторе Загорье росли мы у отца…»

21 июня 1910 года в семье Твардовских произошло радостное событие — на свет появился ещё один ребёнок, которого любящие родители, Трифон Гордеевич и Мария Митрофановна, назвали Сашей.

Детство маленького Сашки проходило в простой деревенской атмосфере — на хуторе Загорье Смоленской губернии. Дед его, Гордей Васильевич, служил раньше в Польше бомбардиром, оттуда и принёс шутливое прозвище «Пан Твардовский». Позже соседи и местные жители называли так всю семью — в шутку, не иначе. Однако позже нашлись и те, для кого это была совсем не шутка…

Впрочем, к ним мы ещё вернёмся. А пока мальчик Саша растёт, развивается, учится. В доме Твардовских книга была неотъемлемым атрибутом быта. Трифон Гордеевич очень любил читать вслух русскую классику — как прозу, так и стихи. Так детям прививали любовь к искусству.

В семье было много детей: братья Александр, Иван, Василий, Павел и Константин, а также сёстры Анна и Мария.

Стихами Саша заинтересовался очень рано: ещё до того, как научился нормально читать и писать. Впрочем, хоть первые строчки юного поэта были неумелыми и корявыми, они всё равно шли от сердца.

Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда, – ничего от стиха, но я отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого, – и лада, и ряда, и музыки, – желание родить их на свет и немедленно, – чувство, сопутствующее и доныне всякому замыслу.

А. Т. Твардовский. Автобиография

В 1924 году подросток начинает посылать в редакции смоленских газет небольшие новостные заметки, которые даже иногда печатались. Публикации повышали авторитет Саши среди сверстников, и нередко начинающего писателя просили написать о каком-то конкретном событии или осветить чью-либо деятельность.

А затем писатель решился отправить и свои стихи. Первое его опубликованное стихотворение было напечатано в газете «Смоленская деревня», и называлось оно «Новая изба».

После этого вдохновлённый юный писатель собрал свои стихи и пошёл в редакцию газеты «Рабочий путь» к Михаилу Исаковскому. Тот стихи принял благосклонно, и даже более того: позвал художника, чтобы тот зарисовал автора. Через некоторое время в родное село пришла газета со стихами и портретом «селькора-поэта А. Твардовского».

М. Исаковскому, земляку, а впоследствии другу, я очень многим обязан в своем развитии. Он единственный из советских поэтов, чье непосредственное влияние на меня я всегда признаю и считаю, что оно было благотворным для меня. В стихах своего земляка я увидел, что предметом поэзии может и должна быть окружающая меня жизнь советской деревни, наша непритязательная смоленская природа, собственный мой мир впечатлений, чувств, душевных привязанностей. Пример его поэзии обратил меня в моих юношеских опытах к существенной объективной теме, к стремлению рассказывать и говорить в стихах о чем-то интересном не только для меня, но и для тех простых, не искушенных в литературном отношении людей, среди которых я продолжал жить. Ко всему этому, конечно, необходима оговорка, что писал я тогда очень плохо, беспомощно ученически, подражательно.

А. Т. Твардовский. Автобиография

В 18 лет Твардовский, движимый юношеским максимализмом, рвёт отношения с семьёй и отцом и переезжает в Смоленск. Работу он себе найти не смог и был вынужден писать, писать и ещё раз писать, ходить по редакциям, публиковаться. Денег зарабатывал он мало, но обратного пути не было — юный писатель шёл своей дорогой.

В какой-то момент стихи поэта публикуют в Москве и даже пишут критику. Твардовский немедленно начинает штурм столицы — ходит по редакциям, пытается публиковаться, иногда успешно. Впрочем, это приносило ему не больше денег, чем в Смоленске, да и образ жизни был не самый приятный — спал, где попало (не на улице, конечно, но всё же), кушал, что попадётся. Когда-нибудь эти скитания должны были прекратиться.

В 1930 году Александр возвращается в Смоленск. На следующий год выходит его большая поэма «Путь к социализму». Ещё через год он поступает в Смоленский педагогический институт.

Твардовский активно поддерживал революцию, активно поддерживал советскую власть. А затем и начавшуюся коллективизацию — агитировал вступать в колхозы и рассказывал о перспективах. Отец уже представлялся ему больше грубым деспотом и противником новой, лучшей, советской жизни. Поэт пишет стихотворение под названием «Отцу-богатею», а в поэме «Вступление» одним из героев является кулак Гордеич, занимающийся кузнечным ремеслом — явная отсылка к отцу. Юный писатель хотел окончательно порвать со своим прошлым — он не хочет этого видеть и помнить, потому и бежал в свои восемнадцать в Смоленск.

Коллективизация коснулась и его семьи. 19 марта 1931 года маму выселили из дома с детьми, а несколькими днями позже отправили на Урал. Всё имущество было отобрано в колхоз.

Твардовский пытался вступиться за своих родителей, но услышал от секретаря обкома лишь фразу:

Бывают такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой и революцией.

Впрочем, юный Александр уже давно сделал выбор — революция.

Страна Муравия. «Гудят над полем провода. »

В 1936 году в Смоленске выходит в свет поэма под названием «Страна Муравия», описывающая наступление коллективизации и путь крестьянина к новому укладу жизни.

Но отступим немного назад. В то время Твардовский подвергался очень резкому преследованию со стороны критиков — его новый сборник стихов забраковали и публично заявили, что обнаружили в нём «душок не нашего представления о бедняке». Тогда же в газете «Большевистский молодняк» печатается статья «Кулацкий подголосок», в которой юного поэта резко критикуют в стиле «Ваши стихи не помогают строить социализм!», а в неком письме читателя, опубликованном в той же газете, выражается недоумение, почему же это «подголоска» не выслали вместе с его семьёй. Автор статьи также начинает распускать слухи о том, что Твардовский хлопочет о возвращении родителей из ссылки. Начинается травля.

Александра спасают московские критики, писатели, поэты. Они первыми положительно высказываются о новой поэме, знакомой им пока только по черновикам. В их числе Серебрянский, Кирьянов, Луговской, Светлов, Асмус, Тарасенков, Мирский. Взахлёб хвалили «Страну Муравию» Пастернак, Севрук, Е. Усиевич, Златова, Чуковский.

И ведь было за что хвалить. Написанная простым языком, легко читаемая поэма завоевала сердца читателей всего СССР. Секретарь правления Союза писателей уже докладывал Сталину о том, что в поэзии появилось новое имя — Твардовский.

Немедленно поэма была включена в образовательные программы многих школ и вузов или как минимум настоятельно рекомендовалась к прочтению.

В том же году Твардовский решил переехать в Москву и поступить на третий курс МИФЛИ. И он был единственным студентом, которому на экзамене мог попасться билет, в котором было бы написано что-то вроде «Страна Муравия. Смысл поэмы. » и так далее. Такой билет поэту не попался, но было бы забавно: студент на экзамене отвечает на вопросы по собственноручно написанному произведению.

В эту пору у Твардовского завязываются новые дружбы, которые пройдут через всю жизнь.

Ну, представь себе, — рассказывал он Л. Озерову, — ты приезжаешь издалека, у тебя еще не напечатанная в центре поэма, обстоятельства твоей жизни смутны, и ты не знаешь еще, на каком ты свете. И вот в вестибюле, возле гардероба, к тебе подходит человек, известный тебе по портретам и намного старше тебя, и говорит, не то спрашивая, не то восклицая: «Вы Твардовский?» — «Да, — отвечаю, — Твардовский». Он переспрашивает несколько раз: «Вы Твардовский?» — «Да», — говорю. Он… целует меня в лоб, обнимает и говорит: «Я давно ждал появления такого поэта, и вот вы пришли».

То был Самуил Яковлевич Маршак, совершенно восхищенный «Муравией».

Выход поэмы изменил многое в жизни Твардовского. Он стал по-настоящему известным и популярным, у него появилось множество как почитателей, так и завистников, причём последних было, к несчастью, намного больше. С ними поэт боролся всю жизнь.

В 1938 году Александр получает партбилет ВКП(б), ещё через год заканчивает институт.

Начинается Вторая мировая война.

Войны и воины. «Две строчки», «Василий Тёркин» и «Дом у дороги»

Осенью 1939 года Твардовского призывают в ряды Красной армии и направляют в поход на западную Беларусь. После завершения осенней операции увольняют в запас, но это ненадолго — начинается Зимняя война, куда юный писатель отправляется уже в офицерском звании спецкорреспондентом военной газеты.

Все знают о сомнительных успехах СССР в той войне. Много раз поэт мог погибнуть: например, однажды проводник из местных по ошибке вывел солдат к финской линии — чудом уцелели. А в какой-то момент Твардовский на десять минут отошёл от наблюдательного пункта — и нет уже никакого пункта, снарядом сбило.

Тогда рождаются стихотворения «Баллада о красном знамени» и намного более известное «Две строчки»:

Две строчки о бойце-парнишке,

Шинель ко льду мороз прижал,

Казалось, мальчик не лежал,

Среди большой войны жестокой,

Мне жалко той судьбы далекой,

Как будто мертвый, одинокий,

Примерзший, маленький, убитый

На той войне незнаменитой,

«Незнаменитой» называл Твардовский эту войну. Как выяснилось позже — совершенно правильно.

В горниле советско-финской у Твардовского начинает вырисовываться образ весёлого солдата, этакого балагура, которому всё нипочём. И в одной из ленинградских газет вскоре выходит такая лубочная серия стихотворных фельетонов с картинками. Главного героя звали Вася Тёркин. Это был, конечно, ещё не тот герой, покоривший сердца миллионов советских граждан, но его прообраз, прототип. Да и солдатам Зимнего фронта он пришёлся по вкусу. После войны Твардовский пробовал продолжить работу над героем. Дело шло достаточно медленно, а 22 июня, на следующий же день после его 31-го дня рождения, над Родиной загудели моторы немецких самолётов. Начиналась ещё одна война. Великая Отечественная.

На следующий же день писатель отправился на Украину — его назначили литератором газеты редакции Киевского Особого военного округа. И сразу Твардовский окунулся в самое пекло первых дней войны.

Казалось бы, поэт уже был закалён в боях с Финляндией. Но «это не Финляндия» — пишет Твардовский в письме жене. Первое задание он провалил — об ужасном разгроме Днепровской флотилии не смог написать ничего, настолько его это потрясло. Бросал лишь через плечо шутку:

Планшеткой голову от бомб прикрывал. Помогло.

Александр Трифонович — второй слева

Осенью, в тяжелейших боях начинается заново работа над Тёркиным. Удивительно, как к месту приходятся многие строки и слова. Твардовский через них будто выразил самую суть солдатской жизни. Весной и летом сорок второго дописываются и сдаются в печать такие знаменитые главы, как «Переправа», «На привале» и «Перед боем». Это было именно то, в чём нуждались солдаты. Особенно после таких дней, описанных Твардовским:

4 сентября 1942 года начинается публикация глав поэмы «Василий Тёркин» в газете «Красноармейская правда». Поэма сразу завоевала признание читателей, особенно солдат-фронтовиков. Миллионы людей ждут продолжения «Книги про бойца», черпают в ней силу и веру в победу. «После публикации «Тёркина» больше всего писем приходило Твардовскому или просто на конверте было написано: «Тёркину»» — вспоминает один из членов редколлегии «Красноармейской правды» — «Газета на фронте после прочтения обычно шла на самокрутки, но «Тёркина» солдаты не курили». Не случайно в карманах гимнастёрки убитых бойцов часто находили рядом с фотографиями близких потёртые газетные странички с отрывками из этой поэмы.

Бойцы Западного фронта «Красноармейскую правду» ценили – она была для них важнейшим источником информации о происходящем не только на своем, но и на других фронтах Отечественной войны. Они охотно сотрудничали с газетой, посылая в редакцию письма, в которых рассказывали о своих товарищах, о боевых эпизодах и фронтовых буднях.

Твардовский понял что в «тяжкий час земли родной» надо говорить только о главном и вековечном – о Родине большой и малой, о семье и доме, о долге и чести, о жизни и смерти.

Герой поэмы надеется на таких, как сам:

25 сентября 1943 года был освобождён родной Смоленск. Вместо прежнего города одни руины.

На площади измученные, плохо одетые люди, но на лицах радость. Наскоро сколочена трибуна. Твардовский обращается к землякам в освобожденном городе. На следующий день разыскал родных, которые в дни оккупации прятались в землянках. Все были целы, и это было счастьем.

Позднее Твардовский записал в своём дневнике:

Обезображена, изуродована вся моя родная местность. Нет сил и действительно нет слов, чтобы рассказать об этом по живому впечатлению. Каждый километр пути, каждая деревушка, перелесок, речка – все это для человека, здесь родившегося и про-ведшего первые годы юности, свято особой, кровной святостью. Все это часть собственной жизни, что – то глубоко внутреннее и бесконечно дорогое. И видеть все это таким, каким оно выглядит после немцев, — это почти физическая боль.

Родное Загорье. […] Местность так одичала и так непривычно выглядит, что я не узнал даже пепелище отцовского дома. Ни деревца, ни сада, ни кирпичика или столбика от построек — все занесено дурной, высокой, как конопля, травой, что обычно растет на заброшенных пепелищах. Никаких родных мест, никаких впечатлений, примет, узнавания.

Поэт получал много писем от фронтовиков. И вместе с ними в нём росла убежденность в том, что он нашел свое место на войне, свое истинное назначение. Считая «Тёркина» своим основным делом, военкор Твардовский продолжал выполнять обычную заказную газетную работу.

На протяжении войны Твардовский пишет еще одну поэму, которую завершит через год после войны – «Дом у дороги» — о разрушенном войной доме и разлучённой ею семье. Поэма была особенно дорога автору, как вобравшая в себя боль и горечь пережитого народом бедствия.

В тот самый час воскресным днём,

В саду косил ты под окном

А в том саду всё тот же звук

«Дом у дороги» — это поэма ещё и о любви. Очень тяжёлая, иногда с надрывом — её нельзя пересказать, её нужно читать.

Заканчивал войну в Германии, под Кенигсбергом, в Тапиау (ныне – город Гвардейск).

Именно здесь располагалась редакция газеты «Красноармейская правда».

Сейчас на этом доме по адресу Калининградская улица, 21, находится мемориальная доска, посвящённая Твардовскому.

9 мая 1945 года к дому редакции с утра потянулись бойцы и командиры. Они хотели узнать у газетчиков подробности последних известий, переданных глубокой ночью по радио. С сообщением об Акте безоговорочной капитуляции Германии выступил военкор Александр Трифонович Твардовский.

Именно от него бойцы узнали, что война закончилась. В водоворот всеобщей радости попала вся редакция «Красноармейской правды». Стоя на крыльце этого дома (а тогда в нем как раз ночевали сотрудники редакции), поэт вместе со всеми салютовал из личного нагана. Весь город праздновал победу, как умел, гремел салют из всех видов оружия. Писатель Владимир Воробьёв вспоминал:

«Стоя на крыльце уцелевшего дома, где ночевали сотрудники редакции, Александр Твардовский вместе со всеми участвовал в салюте, оглушившем Тапиау. Свои патроны расстрелял, выпросил запасные обоймы у писателя Мориса Слободского и художника Ореста Верейского….

По воспоминаниям того же Верейского, когда поэт услышал о победе, то его охватило какое-то особенное чувство: так как война окончена, то и он обязан окончить «свою войну», свою поэму «Василий Тёркин». И он дописал ее 9 мая.

В тяжкий час земли родной,

С первых дней Великой Отечественной Твардовский понял, что память о ней, если он выживет, останется с ним навсегда.

Покамест бедой невозвратной

Так оно и случилось: тема войны не уходила из его поэзии до самых последних лет. О ней он вспоминает в поэме «Дом у дороги», «За далью — даль», в стихах «В тот день, когда окончилась война», «Немые», «Я убит подо Ржевом» и во многих других.

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они — кто старше, кто моложе —

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь —

Речь не о том, но все же, все же, все же.

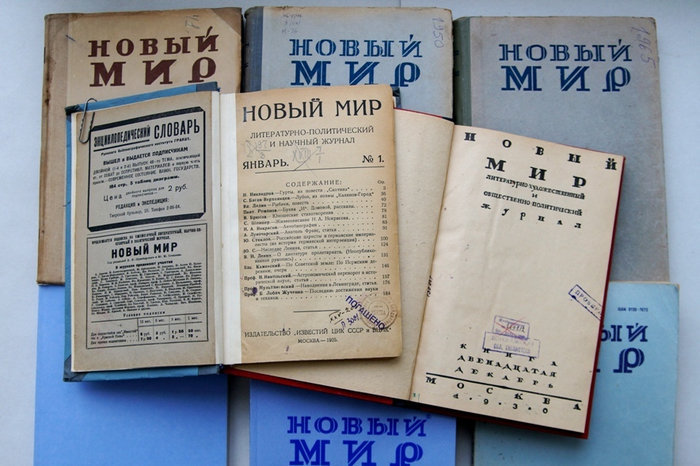

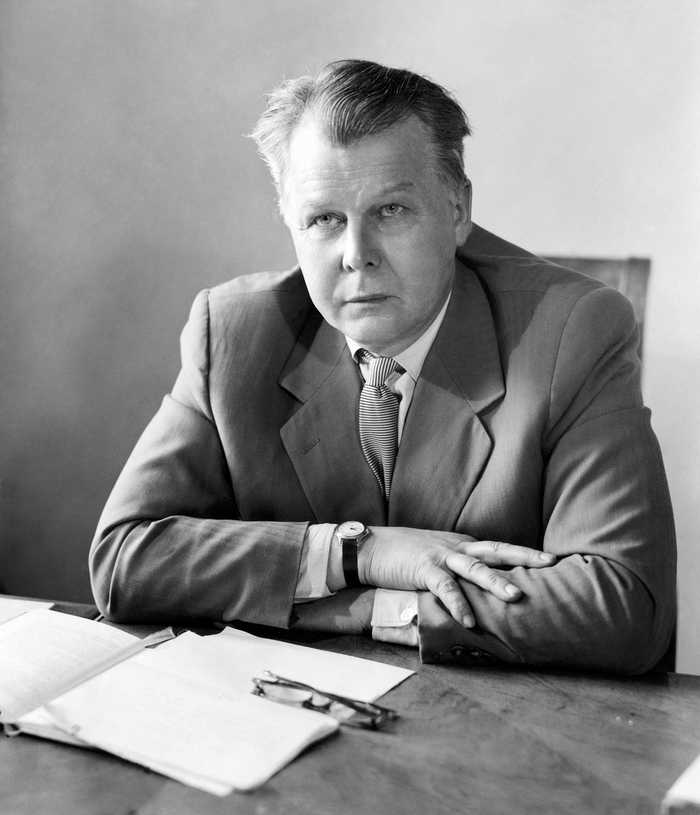

Твардовский ещё в конце 30-х годов мечтал с кем-нибудь организовать свой журнал. И вот случилось чудо — в 1950 году его назначают главным редактором журнала «Новый мир» взамен перешедшего в «Литературную газету» Константина Симонова.

Твардовский с упоением принялся за работу. В этом ему помогали два его заместителя — друг А. К. Тарасенков и С. С. Смирнов. В редколлегии собрался вообще «звёздный» состав — Валентин Катаев, Константин Федин, Михаил Шолохов, Михаил Бубеннов. Многие из друзей поэта и просто известных советских писателей помогали журналу и сотрудничали с ним.

Твардовский действительно создал в журнале неповторимую уютную атмосферу, в которой работа ощущалась не как работа, а как строительство чего-то нового, лучшего, светлого — то, что люди хотели делать. Конечно, «Новый мир» в начале 50-х и он же в 60-е сильно отличались — была проделана большая работа.

Александр Трифонович работал вместе со всеми, сидя в журнале с утра и до вечера. Вполне обычные будни проходили так: утром или днём слышали, как у здания редакции останавливалась машина. Далее захлопывалась дверь машины и неторопливые шаги прерывались ещё двумя хлопками — входной двери и двери, ведущей в общий зал из прихожей. Появлялся Твардовский не с пустыми руками — притащит что-нибудь к чаю, например, две связки свежих баранок, пообщается минут 5-10 о новостях и скрывается в своём кабинете, где порой может засидеться и до вечера. Он часто обсуждал всё с коллегами, заместителями, совещался, высказывал своё мнение — в общем, журнал являлся коллективом, где важно было мнение каждого.

Твардовский мог взять из своего кабинета толстенную папку с рукописями, вёрстками, письмами, уехать вечером и сказать на прощание «Я буду завтра» или «Приеду послезавтра», и сотрудники понимали, что к этому времени папка будет досконально изучена и всё будет просмотрено до последней буквы.

Новый главный редактор очень хорошо наладил обратную связь. Если ему что-то из предложенного нравилось, он тут же звонил автору или писал письмо. Кстати, о письмах. Все письма читателей, приходившие в редакцию, он обязательно читал, и многие из них публиковались в журнале с ответами.

Журнал «Новый мир» стал для многих начинающих писателей и поэтов изданием, которое первым их опубликовало. В частности, без этого журнала не состоялся бы как поэт Расул Гамзатов, Константин Вашенкин и многие другие… Отличительной особенностью журнала стало то, что он, в отличие от многих других изданий, публиковал аргументированные и довольно смелые оценки той литературе, которая публиковалась. Так молодые авторы получали не только публикацию в известном журнале, но и критику своих работ.

Твардовский сделал журнал этаким революционером в тогдашней советской литературе — довольно часто в журнале появлялись произведения писателей и поэтов, с которыми они довольно долго обивали пороги других редакций, где их отбраковывали по идеологическим соображениям. Печатались в журнале и рецензии критиков, которых государство объявило космополитами. Благодаря Твардовскому свет увидели произведения Астафьева, Богомолова, Шукшина… Сотни и сотни их, и им нет конца.

Но оппозицонная политика журнала совсем не нравилась власти, и, даже несмотря на вроде как начавшуюся хрущёскую «оттепель», в 1954 году Твардовского «освобождают» (замечательная формулировка) от обязанностей главного редактора. Союз писателей обрушивается на поэта с разгромной критикой. В кресло главреда возвращают Симонова.

Поводом для всего этого послужила поэма «Тёркин на том свете», которую Твардовский хотел опубликовать в журнале. Если вы с ней ознакомитесь, вам станет понятно, что это сокрушительная сатира на советскую действительность и бюрократию, вроде как завуалированная, но понятная всем и каждому. Конечно же, власти такого стерпеть не смогли.

«А куда вообще делся Тёркин? Почему нет ни слова о его «мирных», послевоенных делах?» — спрашивали читатели, ища продолжение. Твардовский ответил. Была написана большая, подробная статья под названием «Как был написан «Василий Тёркин» (Ответ читателям)», где он рассказал читателям историю создания персонажа и то, почему он не может эксплуатировать этот образ.

С 1954 по 1958 год Твардовский не прекращает активную деятельность: пишет стихотворения, занимается самоанализом, знакомится со многими новыми интересными людьми. Появляются наброски, строфы будущих поэм. Хоть он и тяжело переживал случившееся, увольнение не сломило его — напротив, придало ему сил, хоть поэт и сокрушался, что вокруг одни лизоблюды и честолюбцы.

Впрочем, Александр Трифонович вскоре понял, как обратить перемены себе на пользу: в мае 1957 года он встречается с Хрущёвым лично, чтобы обсудить текущую ситуацию в стране, в литературе, поговорить о многих препятствиях, о бюрократии и т.д. Глава государства, обычно многословный, был потрясён и слушал Твардовского с неподдельным интересом.

Твардовский в редакции «Известий»

Поэт попал в точку. В 1958 году «сверху» ему предлагают вернуться в «Новый мир».

Редакция гудела, как улей. В прихожей у стола с графином стояли и сидели, но более всего ходили люди. Все двери из отделов были распахнуты. Встречи, поцелуи, рукопожатия. Во всем какой-то праздник. Жора Владимов сказал мне, что последние дни у них в редакции было полное запустение, никто даже не заходил — и вдруг, с первого же дня, как Твардовский взял журнал, все переменилось. Прежде всего он сам, в отличие от Симонова, появляется ежедневно в час дня и не дает никому лениться, сам читает материалы отделов и проч. Весело, празднично.

Твардовскому сулили все условия. Но как только он снова стал главредом, начались препоны. Этого нельзя печатать, этого тоже, а этого запретить и выкинуть! По приказу свыше к публикации не был допущен роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», которому на тот момент уже даже была присуждена Нобелевская премия!

Расправились с писателем, не читая его романа.

Задушили также и Гроссмана, и многих других писателей. Работать было тяжело.

Несмотря на это, журнал проводит активную либеральную политику в литературе и искусстве. «Новый мир» для многих становится символом «шестидесятничества» — печатаются произведения Василя Быкова, Абрамова, Домбровского, Трифонова, Можаева. После личного разговора с Хрущёвым Твардовский получает право на публикацию романа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — и публикует. По воспоминаниям самого поэта, за этим произведением он просидел несколько ночей, читая и перечитывая.

Это был прорыв. «Новый мир» стремительно набирал популярность. Печаталось всё больше новых и новых произведений, открывающих другие страницы отечественной прозы и поэзии. Номера раскупались как горячие пирожки — приходилось увеличивать тираж.

Да и сам Твардовский в это непростое время переосмысливает себя и свою прежнюю жизнь. В новых поэмах «За далью — даль» и «По праву памяти» поэт приходит к выводу о том, что коллективизация и стройка новой советской власти не была такой радужной, как ему казалось тогда, много лет назад. Твардовский меняет свой взгляд на те события, понимая, как он тогда чудовищно ошибся, выбрав революцию, а не семью. Ему совестно за то время — это очень хорошо видно в поэмах. «По праву памяти» начала публиковаться в 1969, но полностью из-за цензуры стала доступна читателям лишь в 1987. А вот «За далью — даль» была опубликована в 1967 — ещё при жизни.

После свержения Хрущёва эйфория, вызванная небывалым ростом популярности журнала, сошла на нет — брежневское правительство начало кошмарить журнал, снимать статьи, когда номер был почти что сверстан, цензура была почти постоянной. В 1967 году его заместителей сняли, заменив их людьми ортодоксальных взглядов. Так Твардовскому стало ещё сложнее работать, тогда его с трудом уговорили не подавать в отставку.

Впрочем, это была лишь небольшая отсрочка. Цензоры постоянно вырезали строчки, а иногда даже целые строфы из стихотворений, часто приходилось бегать, просить, звонить, писать — бороться, бороться и ещё раз бороться. Твардовский писал письма Брежневу, но ответа так и не получил.

Провластные газеты критиковали журнал, всё ещё имеющий колоссальный успех у читателей. Его поливали грязью, критиковали, шли даже на откровенную ложь. Твардовскому казалось, что он буквально «сходит с ума» — неужели все, абсолютно все ополчились против него? Впрочем, письма, посылаемые читателями в поддержку журнала, убеждали в обратном.

И случилось непоправимое — в начале февраля 1970 поставили новых людей в замы и в редколлегию журнала. Людей, абсолютно чуждых Твардовскому, критиковавших его творчество и редакторскую деятельность, людей, завистливо называвших поэта «медведем» — за его характер и волю. Через несколько дней «медведь» сдался: Твардовский подал заявление об уходе, которое было немедленно удовлетворено. Вслед за ним ушли многие сотрудники. «Новый мир» был разгромлен.

Надо ли говорить, что в печати об этом не было сказано ни слова?

Журнал остался существовать, но это был уже другой журнал, с другими людьми и с другой политикой. Важно помнить: на протяжении всего того времени, пока Твардовский был главным редактором «Нового мира», публиковались сотни молодых писателей и поэтов, печатались неугодные официальной пропаганде правдивые статьи и рецензии либеральных критиков. Разгром журнала потряс читателей, которые ежедневно писали Твардовскому слова поддержки и благодарности за всё, что он сделал.

После ухода из журнала «Новый мир» Твардовский сгорел очень быстро — вскоре у него случился инсульт, лишивший его частично подвижности и речи, а в больнице обнаружился запущенный рак лёгких. 18 декабря 1971 года его не стало.

Похоронили его на Новодевичьем кладбище.

Именем Твардовского названы несколько улиц в разных городах. Также в 1973 году оно было присвоено московской школе № 279 (сейчас — 293).

В 1995 году в Смоленске был поставлен памятник Твардовскому и Василию Тёркину.

В 2013 году на Страстном бульваре был установлен памятник Твардовскому, неподалёку от редакции журнала «Новый мир». Чуть дальше находится Пушкин — есть в этом что-то правильное.

Сейчас имя Александра Трифоновича Твардовского людям молодого поколения известно в лучшем случае как автора «Василия Тёркина». Поколение старших, наших дедушек и бабушек, знает его ещё и как редактора «Нового мира». Эта статья призвана раскрыть непростую судьбу этого человека, показать, чем он жил и за что боролся.

Разумеется, ещё очень многое осталось не рассказанным. Если вам интересно, чем я пользовался при написании данной статьи, вы можете почитать следующие материалы:

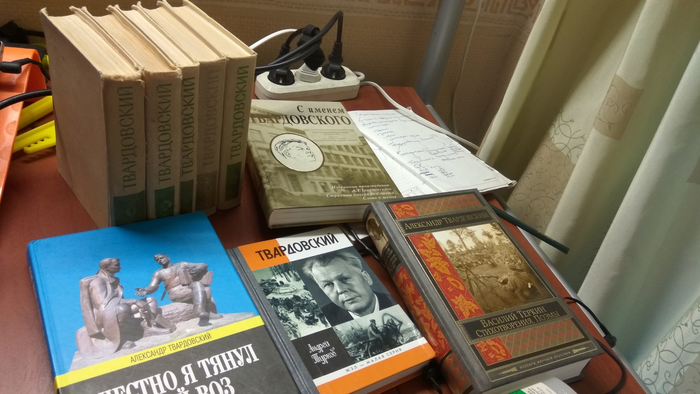

3. Александр Твардовский. Честно я тянул мой воз (составитель — А. Турков). В интернете текста книги не нашёл.

P.S. Фото рабочего процесса прилагаю

Личный хештег автора в ВК — #Бердикин@catx2, а это наш Архив публикаций за май 2020

Администрация Пикабу предложила мотивировать авторов не только добрым словом, но и материально.

Поэтому теперь вы можете поддержать наше творчество рублем через Яндекс-деньги: 4100 1623 736 3870 (прямая ссылка: https://money.yandex.ru/to/410016237363870 ) или по другим реквизитам, их можно попросить в комментах. Пост с подробностями и список пришедших нам донатов вот тут.

Кот-аристократ

Когда хозяйка, скушав завтрак поздний,

Отправилась с подругами в бутик,

Бродячий кот пришел к домашним в гости,

И сделал вид, что он один из них:

Валялся среди шелковых подушек,

Охотился на заводную мышь

И нюхал валерьянку с тонких кружев

На пеньюаре с надписью «Париж».

Гость, как влитой, в компанию вписался.

И всё отлично было, но потом

Он скрыть не смог, что страсть проголодался,

Ведь брюхо вслух напомнило о том.

«Что вам подать?» – его спросила киска.

Боясь, что всех разочарует он,

Кот не признал, что хочет съесть сосиску,

А заявил, что хочет съесть… лимон.

Он знал, что обитатели помойки

Такое стопроцентно не едят.

Выходит, он им не родня нисколько,

А, как все здесь, сплошной аристократ.

Лимонов никогда не ел он прежде.

А тут аж два сумели принести.

Кислющие! Как нож, утробу режут!

Но поздно на попятную идти.

И человек, понравиться стараясь,

Нередко поступает, точно так.

Но суть свою от прочих скрыть пытаясь,

Легко попасть, как этот кот, впросак.

© Автор. Олеся Емельянова. 2014 г.

Кораблик из скорлупки

На то, чтоб с ними спорить,

© Автор. Олеся Емельянова. 2011 г.

Мышиные именины

Мышь, что жила в норе в подвале винном,

Отпраздновать решила именины

И в гости пригласила не кота,

Для пи́ру натаскала груды снеди,

Так что не стыдно угостить медведя,

Вина из бочек в склянки налила

И нору всю цветами убрала.

В урочный день, к назначенному часу

Явились гости, и хозяйка сразу

Их потчевать усердно принялась.

А промеж них беседа завелась

О том, что мак три года не рожает,

О том, что, вероятно, журавли

В путь тронутся через недели три…

Так гости ели, пили, говорили,

А про хозяйку торжества забыли –

Ни здравниц не сказали, ни похвал,

Наелись и покинули подвал.

На них хозяйка осерчала очень

И больше в гости приглашать не хочет.

Они же так и не смогли понять,

С чего их перестали в гости звать

Увы, и люди часто забывают

Про повод, почему в гостях бывают.

Чтоб приглашать не перестали в дом,

Учтивей будьте, чем хомяк с кротом.

© Автор. Олеся Емельянова. 2012 г.

Омар Хайям — мистик или романтик?

Современное изображение Омара Хайяма

18 мая родился Омар Хайям (1048 — 1131), персидский поэт, философ, математик, астроном, астролог. Полное имя поэта – Гияс ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури. Слово «Хайям» буквально означает «палаточный мастер», от слова «хайма» – палатка.Согласно источникам, в семнадцать лет он достиг глубоких знаний во всех областях философии, и обладал великолепными природными способностями и памятью.Свое образование Хайям начал в Нишапурском медресе – в то время Нишапур, расположенный на востоке Ирана в древней культурной провинции Хорасан, был крупным городом XI века с населением в несколько сот тысяч человек. Математикой Хайям занимался с восьми лет. Образование получил медицинское, но врачебным делом интересовался мало

Большую часть жизни провёл в Балхе, Самарканде, Исфахане и др. городах Средней Азии и Ирана. В философии был последователем Аристотеля и Ибн Сины. Математические сочинения Хайяма, дошедшие до наших дней, характеризуют его как выдающегося учёного. В трактате «О доказательствах задач алгебры и алмукабалы» он дал в геометрической форме систематическое изложение решения уравнений до третьей степени включительно. Трактат «Комментарии к трудным постулатам книги Евклида» содержит оригинальную теорию параллельных. В трактате «Об искусстве определения количества золота и серебра в состоящем из них теле» рассмотрена известная классическая задача, решенная Архимедом.

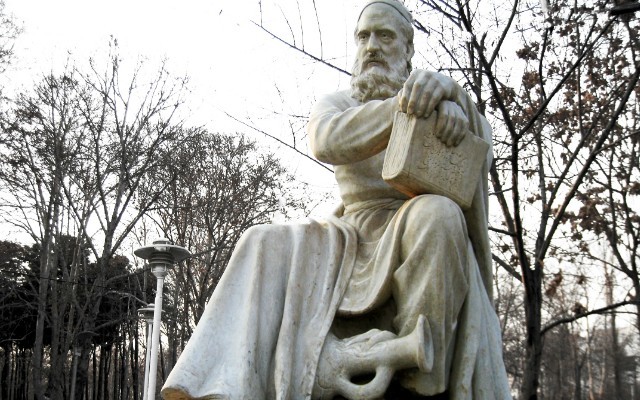

Омар Хайям. Памятник в Иране

Во времена Хайяма ученый, ввиду своей бедности мог регулярно заниматься наукой только при дворе того или иного правителя, занимая одну из четырех должностей: секретаря (дабира), поэта, астролога или врача. Судьба ученого зависела от милости или немилости правителя, его нрава и капризов, от придворных интриг и дворцовых переворотов. Так и судьба Хайяма во многом определялась сменяющими друг друга покровителями, которых ученый в своих трудах упоминал и благодарил.Правители XI века переманивали друг у друга образованных царедворцев, а самые могущественные забирали к себе безо всякого спроса прославившихся ученых и поэтов.

Благодаря своему алгебраическому трактату Хайям был обласкан главным судьей Самарканда Абу Тахиром Абд ар-Рахманом ибн Алаком. Позже Хайяму покровительствовал бухарский правитель Шамс ал-Мулука.

В 1074 г. после длительного противостояния сельджукам Шамс ал-Мулук признал себя вассалом султана Малик-шаха. Этот год стал знаменательной датой в жизни Хайяма: он был приглашен в столицу огромного Сельджукского государства Исфахан ко двору Малик-шаха для руководства реформой иранского солнечного календаря. Так начался двадцатилетний период его плодотворной и блестящей научной деятельности.

Хайям возглавлял группу астрономов Исфахана, которая в правление сельджукского султана Джалал ад-Дина Малик-шаха разработала принципиально новый солнечный календарь. С чисто астрономической точки зрения календарь «Джалали» был точнее, чем древнеримский юлианский календарь, применявшийся в современной Хайяму Европе, и точнее, чем позднейший европейский григорианский календарь. Вместо цикла «1 високосный на 4 года» (юлианский календарь) или «97 високосных на 400 лет» (григорианский календарь) Хайямом принято было соотношение «8 високосных на 33 года». Другими словами, из каждых 33-х лет 8 были високосными и 25 обычными. Этот календарь точнее всех других известных соответствует году весенних равноденствий. Проект Омара Хайяма был утверждён и лёг в основу иранского календаря, который вплоть до настоящего времени действует в Иране в качестве официального с 1079 года.

Этот спокойный период жизни Омара Хайяма при дворе Малик-шаха закончился в конце 1092 года со смертью султана.

В то время Исфахан был одним из главных центров исмаилизма – религиозного антифеодального течения в мусульманских странах. В конце XI века исмаилиты развернули активную террористическую деятельность против господствовавшей тюркской феодальной знати. В конце концов Исфаханская обсерватория пришла в запустение и была закрыта.О позднем периоде жизни Омара Хайяма известно также мало, как и о его юности. Источники указывают, что некоторое время Омар Хайям пребывает в Мерве, а затем отправляется в хадж в Мекку.Последние годы своей жизни он провел в Нишапуре, возможно, он преподавал в Нишапурском медресе, имел небольшой круг близких учеников, изредка принимал искавших встречи с ним ученых и философов, участвовал в научных диспутах.

Наиболее вероятная дата его смерти – 4 декабря 1131 г.О последних часах Хайяма известно со слов его младшего современника Бейхаки:«Однажды во время чтения «Книги об исцелении» Абу Али ибн Сины Хайям почувствовал приближение смерти (а было тогда ему уже за восемьдесят). Остановился он в чтении на разделе, посвященном труднейшему метафизическому вопросу и озаглавленному «Единое во множественном», заложил между листов золотую зубочистку, которую держал в руке, и закрыл фолиант. Затем он позвал своих близких и учеников, составил завещание и после этого уже не принимал ни пищи, ни питья. Исполнив молитву на сон грядущий, он положил земной поклон и, стоя на коленях, произнес: «Боже! По мере своих сил я старался познать Тебя. Прости меня! Поскольку я познал Тебя, постольку я к Тебе приблизился». С этими словами на устах Хайям и умер.»

Прижизненных изображений Омара Хайяма не сохранилось, так что облик его неизвестен.

Всемирную известность принёс Омару Хайяму как поэту цикл четверостиший («Рубаийат»), хотя классиками персидской поэзии считаются Хафиз Ширази, Фирдоуси и Низами Гянджеви. Известностью Хайям обязан англичанам. По чистой случайности тетрадь с его стихами попала к викторианскому поэту Эдварду Фицджеральду, который перевел рубаи сперва на латынь, потом на английский, а в 1859 году в весьма вольном переложении издал их книгой «Рубайят», ставшей невероятно популярной. Разительно выделяясь из общего русла развития персидской лирики, поэзия Хайяма лишена вычурности образов, красивости; она функционально связана с кругом мотивов его философии, который четко ограничен: трава, произрастающая из праха умерших, символизирует мысль о вечном круговороте материи; гончар, гончарная мастерская и кувшины — взаимоотношения между творцом, миром и индивидом; культ вина, прославление вольнодумца-гуляки и отрицание загробной жизни позволяют поэту резко полемизировать с официальными религиозными догмами. Стиль Омара Хайяма предельно ёмкий, лаконичный, изобразительные средства просты, стих чеканный, ритм гибкий. Основные идеи — страстное бичевание ханжества и лицемерия, призыв к свободе личности.

Литературовед Голубев И. А. считает, что из 2200 приписываемых Хайяму четверостиший примерно 1200 — 1400 сочинены действительно им. Самое большое количество рубаи Хайяма представил Свами Говинда Тиртхи, в его исследовании 2200 рубаи.Некоторые исследователи полагают, что фактически Хайямом написано не более 400 рубаи. Даже у глубоких исследователей творчества Омара Хайяма нет однозначного ответа на вопрос об авторстве рубаи. К ХХ веку количество приписываемых Хайяму рубаи превысило 5 тысяч, дело в том, что все опасавшиеся нареканий и преследований за вольнодумство и богохульство дарили свои сочинения этому философу.

«. К сожалению, большинство западных читателей воспринимают Омара как языческого поэта эротики и пьяницу, которого интересует только вино и земные удовольствия. Это характерное недоразумение имеет место и по отношению к суфизму вообще. Запад судит об Омаре, исходя из собственных представлений. Но если мы хотим понять Восток, нужно попытаться взглянуть на восточные тексты глазами людей, живущих там, – пишет профессор Чарльз Хорн в предисловии к «Рубайяту» Омара Хайяма (1917 год).– Для многих жителей Запада будет неожиданностью узнать, что в Персии нет споров относительно стихов Омара и их значения: автор почитается как великий религиозный поэт. Его восхваления вина и любви представляют собой классические суфийские метафоры: под вином понимается духовная радость, а любовь — восторженная преданность Богу. Омар не выставлял свое знание напоказ, а завуалировал его. Абсурдно относиться к подобному человеку как к бражнику и бездельнику, однако его глубокие стихи, кажущиеся на первый взгляд поверхностными, вводят в заблуждение».

Смысл образов Хайяма был досконально раскрыт в исследовании «Вино мистики. Духовный взгляд на «Рубайат» Омара Хайяма» Парамахамсы Иогананды в начале 30-х гг. XX в. Он открыл, что за внешними образами Омара Хайяма скрыто глубокое понимание радости и смысла человеческого существования.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/otkuda_nogi_u_basni_kryilova_vorona_i_lisitsa_7088511