Тайны русских сказок. Избушка на курьих ножках

Что это такое на самом деле?

Много в русских сказках есть необычных и волшебных предметов и явлений — скатерть-самобранка, меч-кладенец, яйцо, в котором хранится смерть Кощея, и т.д. Один из самых ярких образов — это, конечно, избушка на курьих ножках.

Как мы все прекрасно знаем с самого детства, избушка эта непростая — она стоит к лесу лицом и войти в нее можно, только развернув ее волшебной фразой: «Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом». Оно и понятно, обитательница у нее тоже с норовом — сама Баба Яга!

Интересно, что за этим сюжетом кроются исторические корни. И избушка в сказках совсем не случайно выглядит так странно. На это есть свои обоснования — они кроются в языческих традициях древних славян.

Итак, почему же у этой избушки курьи ножки и она так странно себя ведет?

Если заглянуть в словарь Владимира Даля, то там все просто. Он пишет, что в старину на Руси деревянные срубы ставили на пеньки, чтобы они не подгнивали снизу. Особенно это было актуально для болотистых мест.

Вроде бы все логично, вот только странно — почему она тогда стоит на опушке леса. Там-то откуда болота?

Даль жил в середине XIX века, еще до того, как исследователи начали подходить в фольклорному материалу с серьезным научным аппаратом. А уже в 1930-х годах видный русский филолог Владимир Пропп убедительно доказал, что образ Бабы Яги и ее жилища неразрывно связан с представлениями о загробном мире и обрядом инициации.

Избушка стоит на опушке леса, потому что именно в лесу, по славянским верованиям скрывалась таинственная страна мертвых — Навь. Все волшебные приключения с героями волшебных сказок происходят именно в мире мертвых. Там обитают и Кощей Бессмертный, и Змей Горыныч. Оттуда добываются разные чудесные предметы. Туда же уносят похищенных царевен.

Чтобы попасть в Навь, надо пройти через единственное место, где соприкасаются оба мира — а это как раз наша избушка. И живет в ней хранительница границы — Баба Яга. О ней мы уже писали с этой точки зрения, в конце заметки поделимся ссылкой.

Так вот исследователи полагают, что избушка — это место погребения. Самый настоящий домик мертвых. А ножки у нее вовсе не куриные, а курные. Дело в том, что после помещения в такой гроб (домовину — по-древнерусски), полагалось ее обкурить дымом. Это часть старинного погребального обряда. Раньше покойников принято было сжигать.

Позднейшие рассказчики сказок уже не знали такого обычая и слово «курные» поняли по-своему. Так и появилась избушка на курьих ножках.

Как и обещали, в конце приводим ссылку на нашу статью про Бабу Ягу: Тайны русских сказок. Баба-Яга

Ваши лайки и подписка на канал помогут выходу новых статей!

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/litinteres/tainy-russkih-skazok-izbushka-na-kurih-nojkah-5c266434fa137100aab49ef7

Избушка на курьих ножках: что это на самом деле?

Легендарное жилище языческой богини, а по совместительству персонажа всем любимых сказок — Бабы Яги, на самом деле имеет вполне реальные прототипы в быту у древних славян, да и не только.

Дело в том что Избушку на курьих ножках Бабы Яги, уже благодаря фольклору и художникам мы давно воспринимаем как инфернальное живое жилище, которое умеет передвигаться на огромных ногах. В действительности же, избушки на куриьх ножках были , НО слово курьи не связано с курицей, а имеет другой смысл. Курьи ножки — пни или срубы деревьев освобожденные от коры и окуренные дымом для предотвращения гниения и вредителей на которых ставили избы. Правда, в этой истории все равно есть момент мистики, но об этом чуть позже.

Много веков славяне практиковали строительство изб и амбаров на таких курьих ножках. Поднятое строение таким образом защищали и от разливов рек, половодий, от вредителей, даже мышей и змей .

Скорее всего мистика и инфернальность знаменитой избушки на курьих ножках связана с обрядами древних славян. Дело в том, что до укрепления христианства на Руси часто практиковали кремированные мертвых. Трупы сжигали на ритуальных кострищах , затем прах помещали в специальные лесные домики на таких вот курьих ножках, которые служили родовыми усыпальницами.

В двадцатом веке археологи не раз находили на раскопках древних городищ подобные домики, где обнаруживали прах иногда нескольких десятков человек, часто помещенных в обожженные урны.

Арабский дипломат Ибн-Фадлан записал в 922 г. речь русского купца во время проведения кремации соотечественника: ““Вы, о, арабы, – глупы! Воистину вы берете самого любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами и бросаете его в землю, и съедают его прах и гнус и черви… А мы сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас».

Не трудно догадаться что Избушка на курьих ножках, которая неотрывно связана с образом Бабы Яги в сказках является скорее всего не просто домом, а именно усыпальницей в которой и живет колдунья Яга. Тем более что Баба Яга отчасти является трансформированным образом богини Мары ( богини смерти и потустороннего мира) . У Бабы -Яги, кстати, всегда есть костяная нога, как раз для того что бы одной ногой стоять на том свете. То есть Бабая- Яга -хтоническое существо служащее помощником для попадания на тот свет, следовательно жить в «усыпальнице» ей самое место.

Другие статьи на моем канале:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/granistory/izbushka-na-kurih-nojkah-chto-eto-na-samom-dele-5cffff8ae6438000aed3866b

Избушка на курьих ножках: что она олицетворяет

Причудливые образы русских народных сказок порой ввергают современного читателя в ступор. Что такое избушка на курьих ножках — порождение буйной фантазии наших предков или плод измененного состояния сознания? Оказывается, дело вовсе не в грибах-галлюциногенах, которыми славяне, в отличие от викингов, и не баловались. Избушка на курьих ножках — прямое отражение жутковатых древних реалий, которые со временем забылись.

Изба и ее хозяйка

Описания жилища Бабы-Яги шокировали уже первых отечественных фольклористов. Одна из странностей, на которую не все обращают внимание — то, что в избушке очень мало места. Хозяйка лежит на печи, но занимает все пространство своего тесного жилища «из угла в угол». Бабе-Яге негде развернуться, да она, судя по всему, особо и не шевелится, недаром же «нос в потолок врос». Традиционные мотивы сказок, такие, как «костяная нога» и слепота, подсказывают, что речь идет о мертвеце. Этот мертвец вроде бы говорит, действует, дает советы Ивану-дураку и стремится съесть маленького братца Аленушки. Однако при этом он, как правило, не покидает своего жилья.

Но если избушка на курьих ножках — это гроб, то почему она так странно выглядит? Почему избушке можно сказать — «повернись к лесу задом, а ко мне передом» (или «к лесу глазами, ко мне воротами»)? Зачем вообще ей нужны ноги, да еще куриные, если она не перемещается? Баба-Яга могла бы заставить свою избу бежать вскачь за Аленушкой, но вместо этого посылает в погоню лебедей. Да и далеко ли избушка может уйти, если ее окружает забор из человеческих костей с насаженными людскими черепами?

Связь с языческим погребальным обрядом

Объяснение этим загадкам нашли этнографы и археологи. Оказывается, изба-домовина — древняя форма гроба у славян-язычников. Внутри помещался не только покойник, но и то, что, по мысли наших предков, могло пригодиться ему в загробной жизни. Такой гроб часто устанавливался на двух высоких пнях, чтобы внутрь не проникали дикие звери. Сама мысль хоронить мертвых таким образом могла возникнуть зимой, когда закапывать трупы в мерзлую землю было проблематично. Кроме того, древнему человеку расставание с умершим близким давалось непросто, а отверстие в избушке создавало иллюзию, что с покойным еще можно поговорить. Самые храбрые при этом заглядывали внутрь «домовины».

Подобные постройки по сей день можно встретить на старообрядческом русском Севере, в Карелии и Архангельской области. Ныне «избушки» увенчаны крестами и стоят не отдельно в лесу, а на кладбище — но форма остается почти той же самой. У русских этот похоронный обычай переняли аборигены Аляски (которые добавили «от себя» традицию красить домовины в родовые цвета).

Весьма запутанно происхождение сказочных «курьих ножек». С одной стороны, лесные пни с обнаженными корнями действительно похожи на куриные ноги. С другой стороны, исследователь, Владимир Пропп, посвятивший избушке Бабы-Яги целую главу книги «Исторические корни волшебной сказки», допускает, что в сознании древних славян гроб сохранял зооморфные черты. У охотников-собирателей, находившихся на первобытной стадии развития, были известны постройки в виде животных, куда клали трупы умерших вождей. «Птичьи ноги есть не что иное, как остаток зооморфных столбов, на которых некогда стояли подобного рода сооружения», — утверждает Пропп. Существует и альтернативная этимология слова «курьи» — утверждают, что столпы обкуривали дымом во время погребального обряда.

Древними славянами «избушка на курьих ножках» воспринималась как некая «сторожевая застава» на границе мира мертвых, и войти в нее просто так не получалось — следовало произнести ритуальные слова. В образе Бабы-Яги, вероятно, совместились черты типичного похороненного предка (бабушки) и, возможно, жрицы, отвечавшей за погребальный обряд. При такой интерпретации получает объяснение и ступа — после обряда кремации в ней дробили несгоревшие кости. Как доказывают археологические раскопки в землях балтийских славян, два способа погребения — и сожжение, и трупоположение в домовинах — существовали одновременно.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/izbushka-na-kurih-nojkah-chto-ona-olicetvoriaet-5df68e37027a1500b000d814

Любителям истории. Происхождение избушки на курьих ножках

Всем привет , этот пост является продолжением #comment_79957107 поста . Извиняюсь за неточности и ошибки .

Известно, что давным-давно на территориях верхней Волги, Оби и Москва-реки жили племена финно-угров — предки летописных Мери и Веси. Их культура названа по городищу у с. Дьяково, расположенного вблизи Коломенского (усадьба в Москве), которое было исследовано в 1864 г. Д.Я. Самоквасовым и в 1889-90 гг. В.И. Сизовым.

Избушка на курьих ножках- языческий Домик мертвых

Долгое время оставался неизвестным погребальный обряд дьяковцев. Ученые изучили десятки памятников, но среди них не было ни одного могильника. Науке известны погребальные обряды, после которых от праха не остается практически ничего, либо захоронения не имеют внешних признаков. Шансы найти следы подобных погребений почти равны нулю или во многом зависят от воли случая.

В 1934 г. в Ярославском Поволжье при раскопках дьяковского городища Березняки было найдено необычное сооружение. Когда-то это был небольшой бревенчатый домик, в котором находились кремированные останки 5-6 человек, мужчин, женщин и детей. Долгое время этот памятник оставался единственным в своем роде. Прошло более тридцати лет, и в 1966 г. был найден еще один «домик мертвых», и не на Верхней Волге, а в Подмосковье, близ Звенигорода, при раскопках городища у Саввино-Сторожевского монастыря.

По мнению исследователей, когда-то это была прямоугольная бревенчатая постройка высотой около 2 м с двускатной крышей. С южной стороны был устроен вход, внутри у входа находился очаг. В «домике мертвых» были найдены остатки не менее 24 трупосожжений и, как и на городище Березняки, обломки сосудов, украшения и грузики «дьякова типа». В нескольких случаях прах был помещен в сосуды-урны. Некоторые из урн были сильно обожжены с одной стороны, возможно, что во время погребальной церемонии они находились около костра.

Обычай строить бревенчатые надмогильные сооружения не является уникальным. Он широко известен по многочисленным археологическим и этнографическим данным на севере Восточной Европы и Азии, причем в некоторых областях эта традиция существовала вплоть до XVIII в. и даже позднее. Погребальный обряд выглядел, скорее всего, следующим образом: тело умершего сжигали на костре где-то за пределами поселения. Такой обряд у археологов называется кремацией на стороне. После совершения обряда кремированные останки помещались в «домик мертвых», своеобразную родовую усыпальницу, обычно находившуюся в удаленном от жилья месте.

Как и в предыдущем случае, «домик мертвых» был обнаружен прямо на территории поселения, что достаточно странно для погребального сооружения. Впрочем, как считают исследователи, коллективная усыпальница могла быть устроена там тогда, когда городище уже не использовалось как поселение.

Но наиболее интересно то, что с этими «домиками мертвых» русские знакомы с самого детства.

«Домик мертвых» — это та самая избушка Бабы-Яги, на тех самых куриных ножках! Правда, они на самом деле КУРНЫЕ. Древний погребальный обряд включал в себя обкуривание ножек «избы» без окон и дверей, в которую помещали труп или то, что от него осталось.

Избушка на курьих ножках- языческий Домик мертвых

Избушка на курьих ножках в народной фантазии московитов была смоделирована по образу дославянского (финского) погоста — маленького «домика мертвых». Домик ставился на опоры-столбы. В «домик мертвых» московиты складывали испепеленный прах покойного (как и хозяйка избушки Баба-Яга всегда хочет засадить Ивана в печь и изжарить его там). Сам гроб, домовина или погост-кладбище из таких домиков представлялись как окно, лаз в мир мертвых, средство прохода в подземное царство. Вот почему сказочный герой московитов постоянно приходит к избушке на курьих ножках, чтобы попасть в иное измерение времени и в реальность уже не живых людей, а волшебников. Другого пути туда нет.

Куриные ноги — всего лишь «ошибка перевода». «Курьими (курными) ножками» московиты (славянизированные финно-угры) называли пеньки, на которые и ставилась изба, то есть домик Бабы-Яги изначально стоял всего лишь на закопчённых пеньках. Скорее всего, эти пеньки обкуривались, чтобы по ним не проникали в «домик мертвых» насекомые и грызуны.

В одной из двух сохранившихся повестей «О начале Москвы» рассказывается о том, что один из князей, спасаясь в лесу от сыновей боярина Кучки, укрылся в «срубе», где был погребен «некоторый мертвый человек».

Знаменательно и описание того, как старушка помещается в избушке: «Зубы на полке, а нос в потолок врос», «Лежит на печке Баба-Яга костяная нога, из угла в угол, зубы на полку положила», «Впереди голова, в углу нога, в другом другая». Все описания и поведение злобной старушки отличаются канонической заданностью. Это не может не наводить на мысль о том, что мифологический персонаж так или иначе навеян реальностью.

Не похоже ли это на впечатления человека, заглянувшего через щелку внутрь описанного выше небольшого «домика мертвых», где лежат останки погребенного? Но почему тогда Баба-Яга — женский образ? Это становится понятным, если предположить, что похоронные ритуалы исполняли дьяковские женщины-жрицы.

Российские ученые с завидным упрямством отстаивают фантазии о якобы «славянском» происхождении русских, а потому называют «славянскими» и сказки о Бабе-Яге, и обряд «домика мертвых». Например, известный специалист в области мифологии А. Баркова пишет в энциклопедии «Славянская мифология и эпос» (ст. «Верования древних славян»):

«Её избушка «на курьих ножках» изображается стоящей то в чаще леса (центр иного мира), то на опушке, но тогда вход в неё — со стороны леса, то есть из мира смерти. Название «курьи ножки» скорее всего произошло от «курных», то есть окуренных дымом, столбов, на которых славяне ставили «избу смерти» — небольшой сруб с прахом покойника внутри (такой погребальный обряд существовал у древних славян ещё в VI-IX вв.). Баба-Яга внутри такой избушки представлялась как бы живым мертвецом — она неподвижно лежала и не видела пришедшего из мира живых человека (живые не видят мёртвых, мёртвые не видят живых).

Она узнавала о его прибытии по запаху — «русским духом пахнет» (запах живых неприятен мёртвым). Человек, встречающий на границе мира жизни и смерти избушку Бабы-Яги, как правило, направляется в иной мир, чтобы освободить пленную царевну. Для этого он должен приобщиться к миру мёртвых. Обычно он просит Ягу накормить его, и она даёт ему пищу мёртвых.

Есть и другой вариант — быть съеденным Ягой и таким образом оказаться в мире мёртвых. Пройдя испытания в избе Бабы-Яги, человек оказывается принадлежащим одновременно к обоим мирам, наделяется многими волшебными качествами, подчиняет себе разных обитателей мира мёртвых, одолевает населяющих его страшных чудовищ, отвоёвывает у них волшебную красавицу и становится царём».

Это выдумки, славяне к Бабе-Яге и ее «домику мертвых» не имеют никакого отношения.

И.П. Шаскольский писал в очерке «К изучению первобытных верований карел (погребальный культ) (Ежегодник музея истории религии и атеизма, 1957. М.-Л.):

«Для изучения первобытных верований наиболее интересны представления карел о погребальном сооружении как о «доме для мертвого». Такие представления имелись в древности у многих народов, но на карельском материале они могут быть прослежены особенно явственно.

Как уже сказано, в карельских могильниках в каждую могильную яму обычно помещался сруб из одного или нескольких венцов; сруб обычно был около 2 м длины и (если могила предназначалась для одного покойника) 0,6 м ширины. В некоторых случаях над срубом устраивалась дощатая крыша. При этом все сооружение вместе с крышей оставалось ниже поверхности земли. В открытых В.И. Равдоникасом могильниках XI-XIII вв. на реках Видлице и Тулоксе (у северо-восточного берега Ладожского озера), принадлежавших, по-видимому, карелам-ливвикам, также существовал обряд погребения в срубе, с той лишь разницей, что сруб с погребением не опускался в могильную яму, а помещался на поверхности земли, и над ним насыпался невысокий курган (В.И. Равдоникас. Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и юго-восточном Приладожье Л., 1934, стр. 5.)

В наиболее развитой форме (встретившейся в нескольких могилах) это сооружение имело не только крышу, но и пол из досок, вместо пола на дне сруба иногда бывала разостлана звериная шкура или же настлан слой глины (подражание глинобитному полу). Это сооружение представляло собой прямое подобие обычного крестьянского дома; в таком «доме» должна была, очевидно, протекать загробная жизнь умершего.

Аналогичные представления прослеживаются в Карелии и по этнографическим данным.

В глухих районах северной Карелии в конце XIX в. можно было видеть на старых кладбищах небольшие бревенчатые «домики для мертвых», вынесенные на поверхность земли; эти домики представляли собой глухой сруб из нескольких венцов и были снабжены двускатной крышей. К коньку крыши часто был прикреплен резной деревянный столбик, в свою очередь имевший маленькую двускатную крышу. В некоторых случаях это сооружение находилось над могилами двух или нескольких родственников; тогда число столбиков конька указывало на число погребений.

Избушка на курьих ножках- языческий Домик мертвых

Иногда этот столбик ставили рядом со срубом. С течением времени обряд, видимо, несколько упростился. Вместо сруба со столбиком над могилой стали воздвигать только один столбик, сделавшийся символом «домика мертвых».

Подобные могильные столбы с двускатными крышами и богатой орнаментацией были широко распространены в Карелии еще в XIX в. Во многих местах под давлением православного духовенства столбы были заменены новой формой надгробных памятников — крестами с двускатными крышами

Можно проследить и другую линию развития того же обряда. Уже в XII-XIII вв., вместо устройства целого «дома для мертвого», большей частью ограничивались символическим изображением этого дома в виде сруба из одного венца. Обычай опускать в могилу сруб из одного венца сохранялся в отдельных районах Карелии до конца XIX в. С той же лишь разницей, что срубом окружалось не одно захоронение, а все погребения одной семьи. В других районах вместо могильного сруба могилу стали окружать венцом из бревен, лежащим на поверхности земли. Находящаяся на Тикском кладбище могила легендарного карельского героя Рокача окружена на поверхности земли забором из девяти бревен, т. е. настоящим срубом».

Как видим, это традиции не «древних славян», а карелов и прочих финнов. Предки русских — финно-угры Московии — хоронили своих покойников в «домиках мертвых», что казалось диким для киевских князей, захвативших Залесье. Болгарские попы, приехавшие с киевскими князьями, боролись с этим обрядом, но все равно русские по сей день ставят погребальные кресты с двускатными крышами. Эта русская традиция четко отражает финское происхождение русского этноса.

Найдены дубликаты

А что, собственно, означает утверждение «русские — не славяне»? На что это влияет и как именно?

Увы это лишь познавательный пост , и мое мнение может не совпадать с мнением автора ).

. но красной нитью идет салоточивая херня

вообще — интересный феномен получается — мокша, вепсы, карелы и т.д. сохранили язык, а русских искусственно заставили выучит язык ‘завоевателей’, после чего те закошмарили полконтинета.

немного разозлило. существует столько мнений о том, кто такая баба-яга, что означал ее домик, что не понятно, как автор может быть так уверен в своей точке зрения.

«Три медведя» и Хичкок

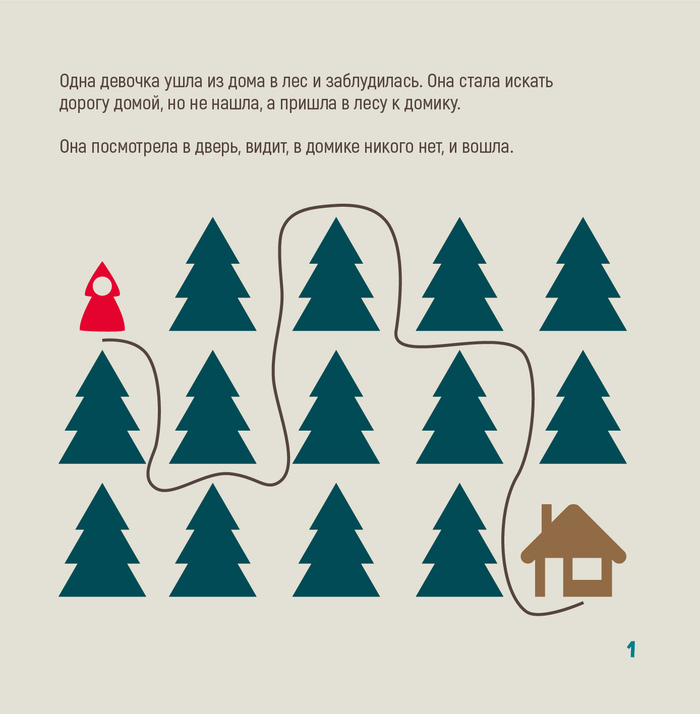

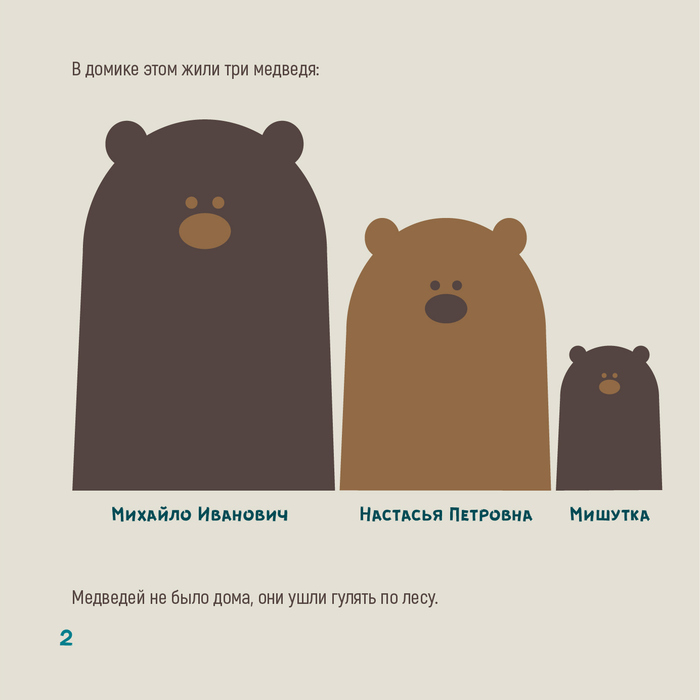

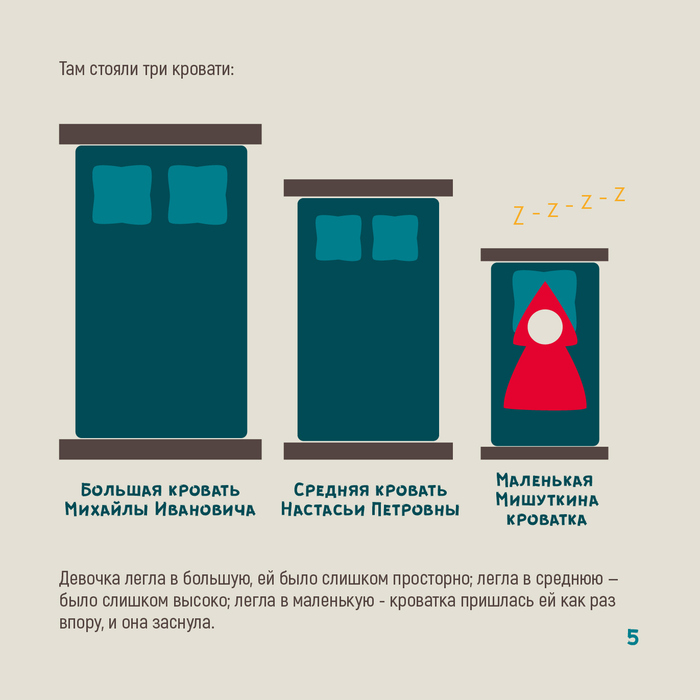

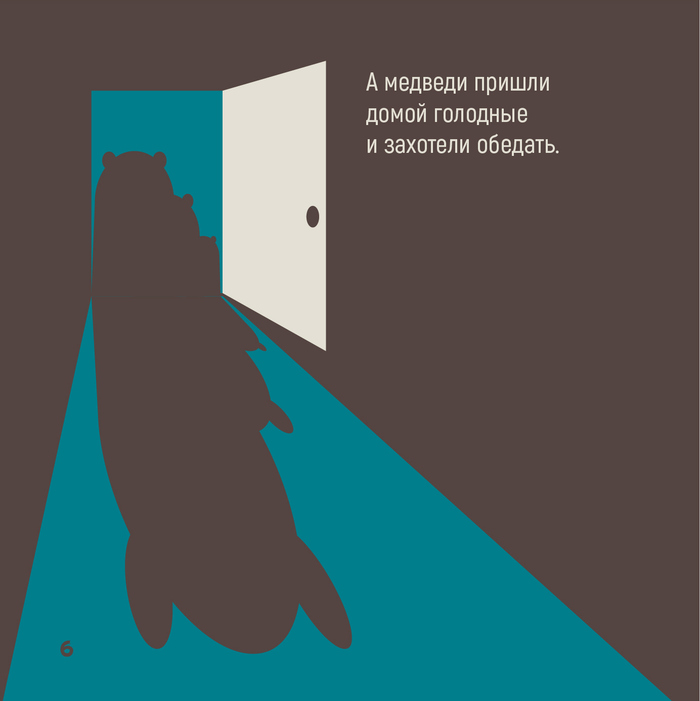

Сегодня хочу поделиться сказкой «Три медведя» с моими иллюстрациями. На самом деле это была курсовая работа в рамках обучения графдизайну. Сказку можно было выбрать любую, а главное условие — проиллюстрировать ее минимальными графическими средствами, т.е. персонажи должны быть условными, без детальной прорисовки. Вот что вышло:

(Осторожно, на 6 странице немного веет Хичкоком 🙂

Книжка даже выпущена в единственном экземпляре. А распечатанная страница №6 отлично прижилась на кухне 🙂

Мурли, голландская сказка о кошке, превратившейся в молодую девушку

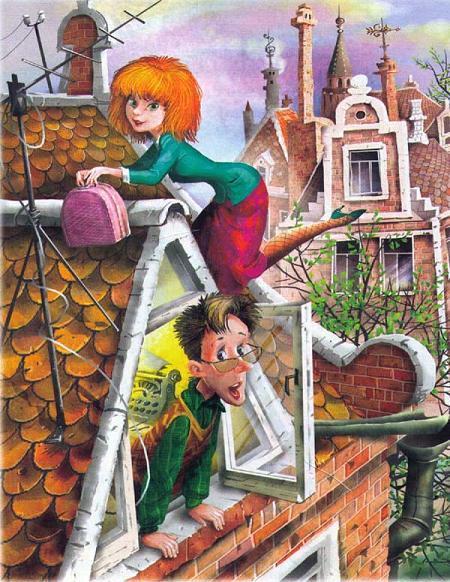

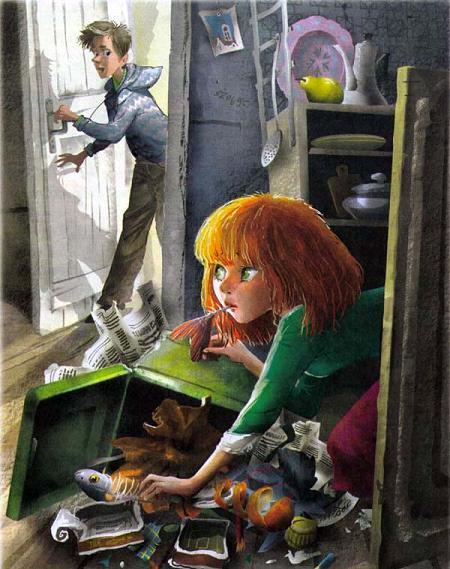

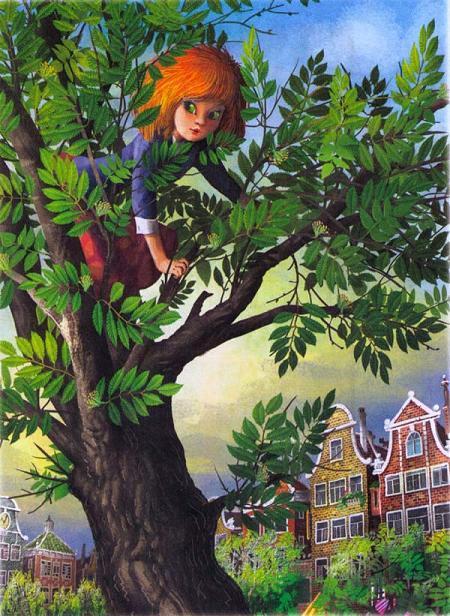

Разбирал шкаф со старыми книгами, и наткнулся на свою детскую библиотеку, где среди сборников сказок и рассказов, нашёл одну из своих любимых детских книжек голландской сказачницы Анни Шмидт

В самой книге повествуется о робком журналисте Тиббе, в жизни которого вдруг появилась удивительная девушка, чьи повадки скорее походили молодой кошке, чем молодой юфрау. Благодаря этой прекрасной юфрау, Тиббе открывается доступ к уникальному, неистощимому источнику новостей, и информации о происходящих в городке сбытиях- Кошачьей Информационной Службе (КИС)

(Стеснительному парню живущему на чердаке с котом, вдруг на голову сваливается милая девушка с кошачьими замашками, чем не сюжет для аниме)

История запомнилась мне, во многом благодаря иллюстрациям Андрея Константиновича Соколова.

«Мурли» приятно иногда достать с полки чтоб перечитать, погрузившись в историю о девушке-кошке, адаптирующиеся в мире людей, и понастальгировать о времени когда сам ты был младше, а мир вокруг проще и спокойнее. И, чёрт побери, история неплохо подходит под формат короткой, глав 10-15, манги.

Спасибо вам, за прочтение, этого маленького очерка, человека вспомнившего о старой, любимой детской книги.

Жизнь лучше обычной. Пособие для девочек, ничего не успевших в жизни

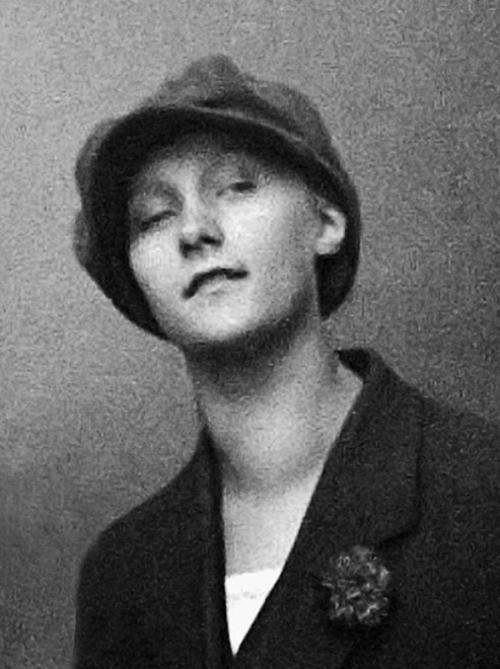

Жила-была девочка – красивая и умненькая. Знаете, есть такой типаж – очень трогательные, очень правильные, с большими белыми бантами, прилежные и аккуратные, урожденные отличницы, эдакая гордость школы с косичками «крендельком».

Одна беда – жила эта девочка в какой-то несусветной провинции, в такой глуши, откуда три дня скачи – никуда не доскачешь. А девочке очень хотелось прожить большую и полную жизнь. Жизнь, полную великих свершений, чтобы весь мир узнал о ней и восхитился ее талантами.

Нет, конечно, внимания и так хватало. Окружающие девочку любили, даже восхищались ею, но… Как бы это помягче… Они, конечно, были милыми и непосредственными, все эти люди, но уж настолько провинциальными и недалекими, что быть молодцом среди этих овец было даже неприлично. И, скажем по секрету, нашей гордости школы до смерти надоело быть положительной отличницей. Этот недвижный городок достал ее до такой степени, что она готова была выкинуть что-то безумное, хлопнуть по воде так, чтобы по всему пруду круги пошли.

И затягивать с этим она не стала.

В 16 лет, едва окончив школу, она объявила себя взрослой.

Остригла свои старомодно-приличные косы и первой в городе сделала сколь же модную, столь и вызывающую прическу, шокировав всю округу.

После чего отправилась в редакцию местной газеты, где потребовала взять ее на работу, заявив, что намерена стать журналисткой. Девочка решила, что это единственная приличная работа в этом болоте, которой не стыдно заниматься продвинутой прогрессивной женщине.

В газету девочку взяли – из уважения к школьным заслугам. По одним сведениям – младшим репортером, по другим – вообще корректором. И, по большому счету, не пожалели, работать она умела всегда. Так и началась ее взрослая жизнь.

Очень скоро девочка поняла, что подвиги и слава откладываются на неопределенный срок. Прошел год, начался второй, а она так и сидела в газетке на должности младшего репортера, девочкой «подай-принеси-сбегала-бы-ты». Да и провинциальная журналистика оказалась вполне достойной окружающего мира. Попробуй-ка писать про выставку цветов, где даже участники каждый год одни и те же, вчерашнюю драку извозчиков и прочие глобальные события. Девочка быстро поняла, что может просидеть в газете до пенсии, выслужить должность репортера, но так и будет из года в год писать про ежегодные ярмарки в соседнем селе.

Но рухнувшие надежды — это было еще полбеды. Целая беда себя ждать не заставила.

В своем максималистском стремлении к свободе и независимости наша девочка зашла куда дальше, чем следовало. Однажды она поняла, что беременна. А вскоре наша бывшая отличница узнала, что на брак с отцом своего ребенка может даже не рассчитывать.

По меркам того времени родить, не будучи замужем, считалось несмываемым позором. А уж «принести в подоле» в родном патриархальном городке… Это был приговор. Несмываемое до самой смерти клеймо и на ней, и, что гораздо хуже, на ребенке.

И вот тогда наша девочка выкинула такой фортель, по сравнению с которым все предыдущие безумства были детским визгом на лужайке. Так никому ничего и не сказав, она на четвертом месяце беременности увольняется из газеты, и, собрав немногочисленные пожитки, уезжает в столицу. Отправляется покорять город, где у нее не было даже шапочных знакомых. По сути – просто бежит. Уезжает в никуда.

В декабре у нее родился сын, урожденный столичный житель с прочерком в графе «отец». Накануне нашей девочке исполнилось восемнадцать лет.

Как она жила эти годы в чужом незнакомом городе, мы можем только предполагать, девочка не рассказывала об этом никому и никогда. Но догадаться несложно – столицы одинаковы во всех странах, они везде не верят слезам и бьют с носка. И судьба умненьких девочек без образования, но с грудным младенцем на руках интересует их очень мало. «Я очень одинока и бедна, – писала она брату. — Одинока потому, что так оно и есть, а бедна потому, что всё моё имущество состоит из одной монеты. Я очень боюсь наступающей зимы».

Еще раз повторюсь — мы можем только предполагать, что тогда выпало на долю нашей героини. Эти годы были очень трудными, и не только для нее, во всем мире тогда было очень тяжело. Работы не было, денег тоже. Наша девочка не отказывалась от любого приработка, хваталась за все соломинки, но в итоге лишь утопала все глубже и глубже.

Наконец пришлось признаться самой себе, что она не выплывет. И тогда ей пришлось пойти на, может быть, самое страшное для женщины – бросить своего ребенка. Отдать сына на воспитание совершенно чужим людям.

Вы, конечно, ждете рассказа о том, как герой, преодолев все тяготы и лишения, добился успеха и взлетел на немыслимую высоту. Увы, мы не кино смотрим, а слушаем историю из жизни. Д`Артаньяна, покорившего Париж, из нашей героини не вышло. Столицу она не покорила, ей всего лишь удалось там выжить, и это куда более распространенный сценарий, который проживают десять бывших отличниц из дюжины.

Никакая даже самая черная полоса не может тянуться бесконечно. Мало-помалу дела если и не наладились, то как-то утряслись. Несостоявшейся завоевательнице удалось по случаю закончить секретарские курсы. Потом в один прекрасный день ей предложили работу секретарши в местном обществе автомобилистов. А дальше все было как в плохом романе.

Получив место, в 24 года наша девочка выскочила замуж. Секретарша окрутила своего шефа.

Ее муж нисколько не походил на принца на белом коне, но он оказался неплохим человеком и действительно любил нашу героиню. По крайней мере, ему хватило сил и такта простить жене все глупости молодости и принять ее такой, как есть. Поэтому первое, что сделали счастливые молодожены, – это забрали назад ее сына.

Через три года она родила ему дочку, ушла с работы и занялась воспитанием детей. Бывшая бунтарка стала верной женой и прилежной домохозяйкой. Жизнь наладилась, устоялась и пошла по накатанной тысячами людей колее, с каждым днем ускоряясь все сильнее и сильнее. Годы мелькали, как верстовые столбы, одно лето сменялось другим…

Муж был на хорошем счету и постепенно продвигался по служебной лестнице. Через несколько лет они даже смогли позволить себе купить квартиру в хорошем спальном районе – небольшую, но очень уютную, с видом на парк. Муж ходил на службу, она крутилась по дому, поднимала детей. Вскоре любимый как-то погрузнел и стал выглядеть очень солидно, она тоже не молодела, но это ее не очень заботило. Все наполеоновские планы остались в прошлом, самостоятельная жизнь вообще очень быстро отрезвляет. Она была вполне счастлива незатейливостью своего бытия, а бурную молодость вспоминала, как страшный сон.

Но, как оказалось, та юная амбициозная отличница с чертиками в глазах не умерла окончательно. Какая-то ее часть спряталась внутри почтенной матери семейства и однажды дала о себе знать.

Произошло это при почти анекдотичных обстоятельствах – однажды зимой во время гололеда ничем не примечательная домохозяйка поскользнулась на тротуаре и повредила ногу. Ничего серьезного, но полежать в постели пришлось.

Лежать в постели очень приятно. Первый день. А дальше начинают одолевать мысли. Так случилось и у нашей пострадавшей – проснулись те самые бесенята и начали толкаться в ребра, задавая неприятные вопросы.

Ей уже тридцать семь. Что ее ждет впереди?

Уже – ничего. Все уже кончилось.

Они с мужем так и будут жить в этой новой квартире до самой смерти. Она так и будет вставать каждый день в семь утра, готовить завтрак, провожать мужа на работу, совершать турне по магазинам, плясать вокруг кухонной плиты и вечером интересоваться у благоверного, как прошел день.

И так – все те годы, что ей еще остались.

Ей скоро сорок. Пора посмотреть правде в лицо – игру с судьбой она проиграла с безнадежным счетом. Ни один из тех авансов, что ей так щедро отсыпали в молодости, она так и не отдала. Из нее не получилось ни знаменитой журналистки, ни известной актрисы, ни влиятельного политика, знамени феминизма.

И уже не получится. Не из-за лени или по чьей либо злой воле – а по объективным обстоятельствам. Пенять не на кого. Все честно и справедливо. Новую жизнь начинать поздно, взять на работу сорокалетнюю женщину без образования и фактически без опыта работы может только безумец.

И в этом проигрыше нет ничьей вины, кроме собственной, – все возможные сроки для самореализации она успешно проворонила. Сначала было не до карьеры, выжить бы, потом дети были маленькие, а потом, когда все более-менее наладилось, оказалось, что все уже закончилось.

Поезд ушел. Вы опоздали, извините.

Нет, она, конечно, не жалуется, по большому-то счету судьба ее сложилась вполне благополучно. Если вспомнить все те глупости, что она натворила, то все могло кончиться куда печальнее. У нее хорошая семья, неплохой достаток, любящий муж, хорошие, действительно хорошие дети – ради них одних стоило жить. Вот только растут они очень быстро – сын уже практически взрослый, скоро восемнадцать, дочь тоже скоро невестой станет. Однажды они уйдут и уйдут навсегда – жить свою жизнь.

А она останется одна, проживать этот бесконечный день сурка домохозяйки – готовка-уборка-стирка-магазины-глажка-вечерний-кофе, готовка-уборка-стирка-магазины-глажка-вечерний-кофе.

Хватит обманывать себя, тридцать семь – это почти сорок, и все отпущенное ей когда-то она уже почти растранжирила. От красоты с каждым днем остается все меньше и меньше, ум, правда, остался. И еще пришла мудрость.

Она уже давно не наивная дурочка – младший репортер с новомодной прической, она многое пережила и многое поняла. Ее ум по-прежнему остер, он впитывает окружающее, как губка, и перемалывает полученную информацию с методичностью водяной мельницы. Она знает о жизни больше, чем многие из успешных мужчин, она понимает этот мир безошибочным чутьем многое пережившей женщины.

Но зачем это домохозяйке? Кому все это надо?

Надо сказать, что наша героиня и впрямь почти не ошиблась в своих прогнозах. Она действительно осталась одна – дети выросли, а муж через несколько лет скоропостижно скончался. Все оставшиеся годы – а ей был отпущен долгий век – она прожила вдовой. И действительно так и не съехала никогда из неказистой квартирки в спальном районе с видом на парк. Правда, ей повезло с работой – она все-таки устроилась редактором в издательство, где и проработала на одном месте 25 лет, до самой пенсии.

Но этой житейской рутиной ее жизнь больше не ограничивалась.

И в тот зимний день 1944 года она неожиданно вспомнила, как однажды дочь заболела воспалением легких, лежала в постели, а она сидела рядом и рассказывала ей сказку. Вот наша почтенная домохозяйка и решила, пока лежит со сломанной ногой, записать ее.

Сказку эту, правда, в издательстве отвергли: «Слишком странная у вас история получилась». Тогда наша героиня, рассердившись, приняла участие в конкурсе на лучшую книгу для девочек, объявленном тогда еще малоизвестным издательством «Рабен и Шёгрен», и получила вторую премию за повесть «Бритт-Мари изливает душу».

После этого в 1945 году издали и ту, первую ее книгу. Это событие навсегда разделило ее жизнь на «до» и «после». Потому что книжка называлась «Пеппи Длинный-чулок», и с нее и началась всемирная слава женщины по имени Астрид Анна Эмилия Эрикссон.

Наверное, самый великий детский писатель, которого дал миру двадцатый век.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/lyubitelyam_istorii_proiskhozhdenie_izbushki_na_kurikh_nozhkakh_4774966