учитель из античных мифов , чьё имя стало нарицательным и почему.

Ментор — персонаж древнегреческой мифологии [1] с острова Итаки — сын Алкима [2], старый друг Одиссея, который отправляясь в Трою, поручил Ментору заботы о доме и хозяйстве. Поэтому Ментор старался препятствовать назойливым женихам Пенелопы; он же был воспитателем Телемаха, сына Одиссея.

У Гомера наружность Ментора часто принимает покровительствовавшая Одиссею Афина Паллада, являясь к Одиссею или Телемаху. Так, в виде Ментора Афина помогает Одиссею в его борьбе с женихами и старается примирить его с народом; под видом Ментора она сопровождает Телемаха в Пилос [3], в Пилосе улетает орлом [4]. На Итаке Афина принимает образ Телемаха, затем превращается в ласточку [5].

Имя Ментор часто употребляется как нарицательное, в смысле наставника или руководителя юношества.

полагаю, что речь идет о кентавре Хироне

Хирон в древнегреческой фессалийской мифологии — кентавр, сын Кроноса и Филиры, изначально наделённый бессмертием. Гесиоду приписывалась поэма «Наставления Хирона» . Его женой была Харикло, а дочерью — Гиппа.

В отличие от большинства остальных кентавров, славившихся буйством, склонностью к пьянству и враждебностью к людям, Хирон был мудрым и добрым. Он жил на горе Пелионе. Был учеником Аполлона и Артемиды. В свою очередь учил очень многих героев — Ясона (для путешествия которого изготовил первый небесный глобус) , а также Диоскуров, Ахилла (считавшегося его потомком) , которого он кормил львиным мясом, возможно, Орфея и других. Обучал медицинскому искусству Асклепия и Патрокла, а охотничьему — Актеона. Участник индийского похода Диониса. Подарил Пелею копье из ясеня.

Был личным другом Геракла. Охваченный любовью, к нему пришёл Геракл и жил в пещере. Был смертельно ранен отравленной стрелой, случайно пущенной Гераклом. Либо Геракл невзначай сразил его выстрелом из лука, ранив его в колено, либо его ногу задела выроненная им стрела Геракла. По некоторым авторам, он поселился у Малеи, где погиб от стрелы Геракла. Малея – это либо мыс в Лаконике, либо город в Фессалии.

Испытывая страшные мучения, отказался от своего бессмертия, передав его Прометею.

Помещён на небе в виде созвездия Кентавра, или Стрельца.

А нарицательным это имя стало благодаря мудрости, доброте и готовности к самопожертвованию Хирона — качествам, которых порой так не хватает современным педагогам.

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/38136377

11. Сократ

Поворотным пунктом в развитии античной философии явились воззрения Сократа (469–399 до н. э.). Его имя стало нарицательным и служит для выражения идеи мудрости. Сам Сократ ничего не писал, был близким к народу мудрецом, философствовал на улицах и площадях, всюду вступал в философские споры [40].

Сократ был женат на Ксантиппе, злой нрав которой и терпение, с которым переносил его Сократ, вошли в пословицу. Так, однажды, когда Сократ подходил к дому, Ксантиппа из окна выбросила ему на голову целый таз арбузных корок. Но Сократ лишь отшутился. Он утверждал, что такая жена послана ему судьбой, чтобы он закалял свой характер и оттачивал лезвие бритвы своих слов. Свои едкие уколы в спорах Сократ толковал так: он, как овод, призван жужжать и кусать, с тем чтобы государственные мужи не дремали, а честно служили обществу.

Мастерство диалога. Неоценимая заслуга Сократа состоит в том, что в его практике диалог стал основным методом нахождения истины. Если прежде принципы просто постулировались, то Сократ критически и всесторонне обсуждал всевозможные подходы. Его антидогматизм выражался, в частности, в отказе от претензий на обладание достоверным знанием. Сократ применял так называемое повивальное искусство, именуемое майевтикой — искусство определять понятия при посредстве наведения. С помощью искусно задаваемых вопросов он выделял ложные определения и находил правильные. Обсуждая смысл разнообразных понятий (благо, мудрость, справедливость, красота и т. д.), Сократ, по словам Аристотеля, впервые начал использовать индуктивные доказательства и давать общие определения понятий, что явилось бесценным вкладом в формирование науки логики.

Родоначальник диалектики. Сократ прославился как один из родоначальников диалектики в смысле нахождения истины при помощи бесед и споров. Метод диалектических споров Сократа заключался в обнаружении противоречий в рассуждениях собеседника и приведения его к истине посредством вопросов и ответов. Он первый увидел в отчетливости и ясности суждений основной признак их истинности. В спорах Сократ стремился доказать целесообразность и разумность как мира, так и человека. Он совершил поворот в развитии философии, впервые поставив в центр своего философствования человека, его сущность, внутренние противоречия его души. Благодаря этому познание переходит от философского сомнения «я знаю, что я ничего не знаю» к рождению истины посредством самопознания. Сократ возвел в философский принцип знаменитое изречение дельфийского оракула: «Познай самого себя!» Главная цель его философии — восстановить авторитет знания, поколебленный софистами. Софисты пренебрегали истиной, а Сократ сделал ее своей возлюбленной. Его неугомонная душа неподражаемого спорщика стремилась трудом непрестанным и упорным к совершенству общения, дабы уяснить истину. Софисты не считались с истиной ради денег и богатства, Сократ же оставался верен истине и жил в бедности. Софисты претендовали на всезнание, а Сократ твердил: он знает только то, что он ничего не знает [41].

Обращенность к духовному миру. Грань между присущими человеку духовными процессами и материальным миром, уже намеченная предшествующим развитием греческой философии (в учении Пифагора, софистов и др.), была более отчетливо обозначена именно Сократом: он акцентировал своеобразие сознания сравнительно с материальным бытием и одним из первых глубоко раскрыл сферу духовного как самостоятельную реальность, провозгласив ее как нечто не менее достоверное, чем бытие воспринимаемого мира, и тем самым как бы возложил ее на алтарь общечеловеческой культуры для изучения всей последующей философской и психологической мыслью. Рассматривая феномен души, Сократ исходил из признания ее бессмертия, что увязывалось с его верой в Бога.

В вопросах этики Сократ развивал принципы рационализма, утверждая, что добродетель проистекает из знания и человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Ведь добро есть тоже знание, поэтому культура интеллекта может сделать людей добрыми: никто не зол по доброй воле, люди злы лишь по неведению! Тут можно возразить великому мудрецу: почему же даже среди людей, очень образованных и прекрасно знающих, что такое добро и что такое зло, так много творящих зло, — утонченных проходимцев, воров, лжецов и убийц?!

Политические воззрения Сократа базировались на убеждении, что власть в государстве должна принадлежать «лучшим», т. е. опытным, честным, справедливым, порядочным и непременно обладающим искусством государственного управления. Он подвергал резкой критике недостатки современной ему афинской демократии. С его точки зрения: «Худшее — это большинство!» Ведь далеко не все, избирающие правителей, разбираются в политических, государственных вопросах и могут оценить степень профессионализма избираемых, их моральный и интеллектуальный уровень. Сократ ратовал за профессионализм в делах управления, в решении вопроса о том, кто и кого может и должен избирать на руководящие посты.

В конце жизни Сократа привлекли к суду за трактовку божества, отличающуюся от принятой согласно существовавшей в Афинах традиции, а также якобы за «развращение юношества» «крамольными» идеями. В результате различного рода интриг он был, в конечном счете, приговорен к смерти. Отказавшись от предоставленной друзьями возможности спастись бегством, Сократ принял смерть, выпив яд (цикуту).

Сократ, по словам Вл. Соловьева, своею благородной смертью исчерпал нравственную силу чисто человеческой мудрости, достиг ее предела. Эта драма смерти Сократа есть единственная в мире сверхличная и сверхисторическая трагедия. Убита Правда. Убит праведник. Убит не грубо личным злодеянием, не своекорыстным предательством, а торжественным публичным приговором законной власти, волею отечественного города. И это еще могло бы быть случайностью, если бы праведник был законно убит по какому-нибудь делу, хотя невинному, но постороннему его праведности. Но он убит именно за нее, за правду, за решимость исполнить нравственный долг до конца [42].

Если Сократ направлял всю свою мудрость и свое «служение Богу» на обличение мнимой человеческой мудрости, так это в силу идеала универсального разума и божественной мудрости, который он таким образом проповедовал [43].

«Думаешь ли ты, — говорит Сократ, — что в тебе есть нечто разумное, а вне тебя ничего разумного нет? Ты знаешь, однако, что такое тело заключает в себе небольшую частицу земли и влаги, которые сами по себе столь велики и обширны; ты знаешь также, что оно сложилось из малых частиц прочих великих мировых стихий. Как же ты думаешь, что ты по счастливой случайности вместил в себя весь разум, которого больше нет нигде, что все сущее в своей беспредельной величине и бесчисленном множестве благоустроено неразумной, слепой силой?» [44] В этих словах, которые биограф Сократа Ксенофонт влагает в уста Сократа, заключается целая программа последующей античной философской мысли, прежде всего учения Аристотеля об универсальном разуме.

Сократ, по Г. Гегелю, представляет собой не только в высшей степени важную фигуру в истории философии и, может быть, самую интересную в древней философии, а также всемирно-историческую личность. Ибо главный поворотный пункт духа, обращение его к самому себе, воплотился в форме философской мысли. Из глубины веков споры, размышления, идеи из сокровищницы его сохраненного наследства несут нам образ мудрого Сократа, который, хотя и посмеивался над глупостью людей, но любил и уважал их.

Источник статьи: http://fil.wikireading.ru/63447

За что казнили древнегреческого философа Сократа?

Имя Сократа чаще всего ассоциируется со всей древнегреческой философской мыслью. Сам Сократ не был единственным философом Греции. Более того, он не написал ни одной строчки, считая, что мысль, перенесенная на бумагу, искажается и неверно понимается.

Однако его ученики считали иначе, и его диалоги были описаны в работах Ксенофонта и, конечно же, Платона, тем самым повлияв на всю историю философии от древнего мира вплоть до наших дней.

К сожалению, как и у любого другого великого человека, у Сократа были недоброжелатели, и благодаря их стараниям, днем 399 г. до н.э. его осудили, признали виновным и приговорили к смерти. И только в 2012 году в Афинах в ходе рассмотрения этого старого судебного разбирательства современный суд с участием профессиональных юристов полностью оправдал Сократа, признав старые обвинения против него несостоятельными.

Так за что же современники осудили столь великого философа?

Сократ родился в Афинах предположительно в 470−469 г. до н.э. в семье скульптора Софрониска и повитухи Фенареты. В молодости обучался у таких философов, как Парменид, Зенон, Анаксагор, Пифагор, а также общался с великими умами и мастерами своего времени.

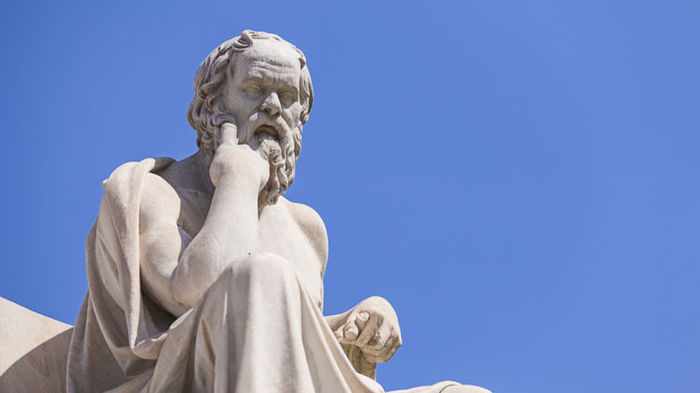

Статуя Сократа в Афинах, Греция Фото: Depositphotos

Три раза участвовал в военных действиях, в том числе в Пелопонесской войне между Афинами и Спартой. Отличался храбростью и необычайной стойкостью, за что получил уважение в рядах афинского войска.

На тридцатом году жизни, Сократ оставил ремесло своего отца в пользу путешествующего мудреца, целью которого было узнать истину.

В отличие от тогдашних философов и софистов, он не думал о создании своей школы, не хотел славы публичного оратора и не заботился о приобретении каких-либо богатств за свои идеи и размышления. Тем самым он отличался от всех современных ему философов, заботившихся лишь о личном благосостоянии.

Сократ никогда не стремился к государственной деятельности и довольствовался лишь ролью гражданина, честно исполнявшего свой долг. Он хотел служить своему отечеству не как государственный человек, но как учитель народа и судья нравов.

Сократу было неважно, являлся его собеседник богатым государственным деятелем или бедным нищим, зажиточным торговцем или молодым учеником какой-либо философской школы. Благодаря своему особому методу ведения диалога, он пытался разрешить сложные философские проблемы, прибегая к придуманному им искусству рассуждения — диалектике.

Диалектика, по мнению Сократа — это искусство диалога, понимаемого как постижение истины путем постановки наводящих вопросов и методичных ответов на них.

Часто Сократа можно было найти на городской площади в окружении его учеников и просто тех, кто хотел прикоснуться к мудрости и познать истину. Нередко с ним вступали в дискуссии известные философы того времени, и Сократ, с должным к ним почтением, вел свои рассуждения и размышления.

Сократ был женат и имел трех детей: Лампрокла, Софроникса и Менексена. Его супруга, по имени Ксантиппа, обладала вздорным нравом и скверным характером. Неудивительно, что в культуре ее имя стало нарицательным для сварливых и дурных жен. Одним из самых известных примеров ее натуры служит история о том, как она, оскорбляя Сократа и досадуя на него и свою жизнь, в ярости вылила ему на голову ведро с помоями. В ответ на это Сократ лишь ответил: «После такой бури можно было ожидать, что гроза не пройдет без дождя».

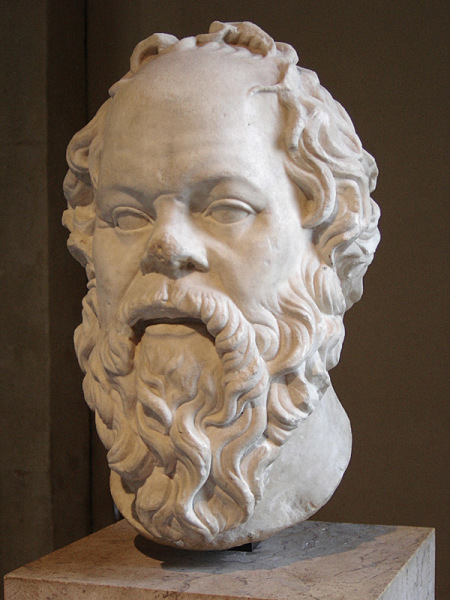

Портрет Сократа работы Лисиппа, хранящийся в Лувре Фото: wikimedia.org

Ксантиппа не ценила мудрость и великий ум своего мужа и отрицательно относилась к его образу жизни. Отчасти в этом был виноват и сам Сократ, который никак не участвовал в жизни своей семьи, не приносил никаких доходов и не помогал родным. Тем не менее во время его казни Ксантиппа оплакивала своего мужа и сетовала на то, что их дети останутся без отца. При всех своих отрицательных качествах она была заботливой матерью и верной женой.

Образ жизни Сократа, его воззрения и та простота, с которой он вел беседы с представителями разных афинских сословий, причем совершенно бесплатно, не могла быть выгодна тем, кто старался заработать денег на обучении философской мудрости. Более того, сам метод поиска истины, который использовал Сократ, был неудобен тем, кто считал себя великими мудрецами, так как обличал их невежество и глупость.

К тому же, в те времена не было общеобразовательных школ и дети, как правило, обучались либо у своих родителей, либо у софистов за большие деньги. Однако многие молодые люди, воодушевляясь мудростью и славой Сократа, предпочитали вести с ним беседы и учиться у него, тем самым вызывая недовольство у старшего поколения.

Из этого старшего поколения появились те, кого Сократ позже называл своими старыми обвинителями. Они упрекали его в развращении неокрепших умов молодежи, в неуважении к устоям общества и богам. Настраивая молодое поколение против него, они боролись за то, чтобы великого философа осудили, и в конце концов, им это удалось.

В суд была подана жалоба некими Анитом и Мелитом о том, что: «Сократ преступает закон и попусту усердствует, испытуя то, что под землею, да и то, что в небесах, выдавая ложь за правду и других научая тому же».

Вместе же со старыми упреками и нападками со стороны старшего поколения эти обвинения казались обоснованными. Стараясь защищаться самостоятельно, Сократ отказался от штрафа в качестве альтернативы наказанию и предпочел наказание в виде смертной казни. Он считал это проведением судьбы и не принял помощи друзей, предлагавших бежать ему из тюрьмы, так как считал, что любой гражданин должен повиноваться законам своего государства.

Последние дни Сократ провел в окружении своих учеников, рассуждая о бессмертии души человека и о том, как было бы прекрасно встретиться с великими людьми прошлого в загробном мире.

Когда настало время, Сократ принял яд и через несколько минут умер, оставив после себя великое культурное наследие.

Автор: Сергей Дергачев

Дубликаты не найдены

Вроде так было: попадется хорошая жена- станешь счастливым исключением.

«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».

Вот блин, 2500 т.л. прошлоЮ а всё так-же актуально.

И после этого его считают мудрым?

Может, вечной старческой глупости? «А в мое время» — присказка не самых умных старых людей.

«Сократ преступает закон и попусту усердствует, испытуя то, что под землею, да и то, что в небесах, выдавая ложь за правду и других научая тому же»

Эээ, это в Греции «расстрельная» статья была? Особенно умиляет то, что либо штраф, либо «вышак». странные они, эти греки.

Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.

Ксантиппа не ценила мудрость и великий ум своего мужа и отрицательно относилась к его образу жизни. Отчасти в этом был виноват и сам Сократ, который никак не участвовал в жизни своей семьи, не приносил никаких доходов и не помогал родным.

Действительно, что могло пойти не так в обществе, где женщину не считали за человека, и она не могла зарабатывать деньги?

Ох уж эти сварливые жены.

Кстати, на момент свадьбы, ей было где-то 15, а Сократу за 50. И что это малолетка была так недовольна браком со старым, полулысым, и бедным странствующим философом, который её ни во что не ставил? Непонятно.

Вчера только стишок написал:

Сварливая философа жена

Сама бы подала отравы в кружке,

Когда б не голод, Спарта и война,

И не привязанность друг к дружке.

Не дети, что останутся одни

Смотреть в глаза отца убившим людям.

Не злые осуждения родни

И ненависть к согражданам и судьям.

Не злые осуждения родни

И ненависть к согражданам и судьям.

Исходя из логики стишка, злые осуждения и ненависть не подадут отравы в кружке.

Тем самым он отличался от всех современных ему философов, заботившихся лишь о личном благосостоянии.

Графомания какая-то. Вся суть поста в пяти строчках текста.

Ну действительно, лучше уж казнь, чем штрафы платить.

Он считал, что выплата штрафа была бы признанием вины. У него на эту тему высказывание есть:

Лучше мужественно умереть, чем жить в позоре.

никому вся эта история другую, всем известную, не напоминает?

всегда думал , что основоположником диалектики был Гераклит.

Эпичный лентяй, пиздабол и прокрастинатор умер, поленившись воспользоваться помощью друзей, предпочтя остаток жизни лёжа пропиздаболить.

Воистину аватар для Лиги Лени.

А ещё он любил с юношами тр*хаться

Копипаста копипасты копипасты. Много отсебятины.

Вот лично я как считаю.

1) После 30 лет нихуя не делал. Пиздоболил на площадях. Типа — самый умный. Наверняка народ его не любил, но находились единицы, которые ему давали денежку за создание общественного мнения, невыгодного власти. Сначала таким был Иисус, теперь вот — Навальный.

2). Наплодил 3 детей, нигде не работая. Жена наверняка из сил выбилась, вытаскивая детей и ругаясь с ним.

3) Итог жизни. Жена облила помоями, сограждане решили казнить его нахуй.

Пожалуй, это всё, что нужно в голове отложить себе о Сократе. Остальную хуйню про него Вы узнали в школе и университете.

За Иисуса или за Навального обиделся?

Я же не знал, что он тебе родня.

Нахрена так много текста, скучно

Рыцарь Акрополя

«Рыцарем» Манолиса Глезоса назвали сами греки, а следом за ними и весь мир. О подвиге храброго сына Эллады знали и в нашей стране и в трудные для Манолиса времена оказывали поддержку, а его именем называли советских мальчишек. В уже современной России о нем знают не так много, а ведь когда-то имя «первого партизана Европы» было на слуху. За свою долгую жизнь Манолис сделал немало для родной страны и сегодня мы поговорим о том, как товарищ Глезос заслужил себе имя. С вами Бородатый Горец и мы возвращаемся к своим читателям с новыми и интересными историями.

Как известно, флаг Победы над рейхстагом первыми водрузили советские солдаты, а первыми, кто сорвал нацистский флаг были греки. 28 октября 1940 года маленькая страна вступила в войну — в тот день войска Муссолини начали вторжение на территорию Греции. Этот день в греческой историографии зовется «Днем Охи» (День «Нет!») в память об отказе генерала Иоанниса Метаксаса, премьер-министра Греции, от принятия выдвинутого Муссолини ультиматума. Однако к войне с Италией страна не была готова — ее армия, откровенно говоря, была слабой, да и сама Греция не была особенно богатой. Тем не менее моральный дух эллинов был высок и в течение нескольких дней греческой армии под началом Александроса Папагоса удалось вытеснить итальянскую армию обратно на албанскую территорию, откуда фашистские войска и начали свое вторжение. Дальнейшие бои проходили уже на оккупированной территории Албании, где греческая армия успешно противостояла итальянским войскам, пока в войну не вмешался Гитлер, начав 6 апреля 1941 года операцию «Марита». Муссолини, стремившийся удивить союзника известием об оккупации Греции, заслужил теперь иную славу, ведь греки стали первыми из антигитлеровской коалиции, кто одержал победу над войсками «оси». Манолис Андроникос, участник войны и в последствии известный греческий археолог, так охарактеризовал происходящие события:

«..Когда мир узнал, что греки не собираются сдаваться, первой реакцией было удивление, которое сменилось восхищением, когда стали поступать новости о том, что греки не только приняли бой, но и побеждают..»

Подъему национального духа греков, а также началу Итало-греческой войны, закончившейся подписанием 23 апреля 1941 года капитуляции Греции, предшествовал враждебный акт со стороны Италии. 15 августа 1940 года, в день празднеств по случаю праздника Успения Богородицы, был потоплен греческий крейсер «Элли» у о.Тирос, где традиционно и проходит празднование. Атака в мирное время крейсера с почетным караулом на борту, к тому же не имеющего никакого военного значения, стало причиной мобилизации войск против Италии.

Нацистский флаг, водруженный над Акрополем

Однако, несмотря на провальное наступление итальянской армии, эта провокация в конце концов привела к оккупации территории Греции — 27 апреля, буквально через несколько дней после капитуляции страны, над Акрополем появился флаг нацистов. Под греческим контролем оставался только о.Крит, который спустя месяц — 30 мая 1941 года был полностью захвачен.

«Нам помогла ненависть и обида. 30 мая 1941 года Гитлер выступал в рейхстаге и сказал — немцы победили врага на Крите, Европа принадлежит нам. И тогда мы с другом решили — если ты так думаешь, сукин сын, мы тебе покажем…»

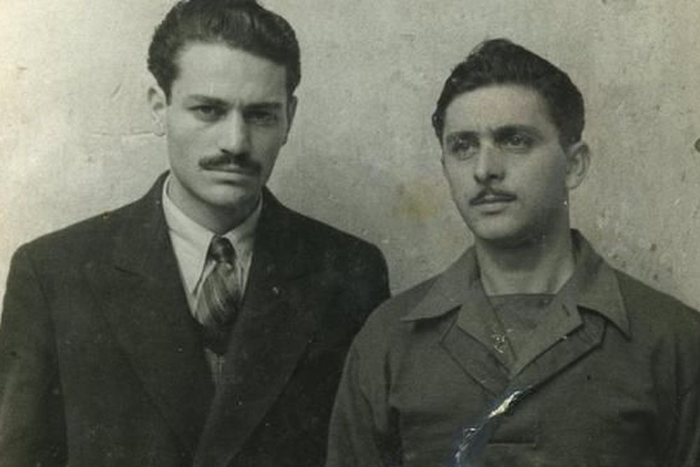

Эти слова принадлежат Манолису Глезосу, девятнадцатилетнему юноше, который вместе со своим другом Апостолосом Сантасом совершил подвиг, благодаря которому о греках в очередной раз заговорили как о самом храбром народе, не побоявшемся дать отпор нацистам.

Манолис Глезос и Апостолос Сантас

Со дня начала Итало-греческой войны друзья пытались попасть добровольцами на фронт, однако в силу юного возраста им было отказано. Однако они не оставили попыток внести свой вклад в борьбу с немецкими захватчиками, равно как и с несправедливостью в целом. Манолис очень любил свою страну, был увлечен ее богатейшей историей, а с переездом в Афины (сам юноша был с о.Наксос) его любимым местом стал Акрополь, где любознательный Манолис исследовал каждый уголок. Там же, в Афинах, он стал свидетелем падения греческой республики, возвращения изгнанного в 1924-м короля Георга II, а затем и установления фашисткой диктатуры генерала Метаксаса в 1936 году. Его действия во многом повлияли на мировоззрение молодого Глезоса, решившего во что бы то ни стало бороться против несправедливости, за свободу и демократию. Так с 1939 друзья участвуют в движении Сопротивления против оккупации фашистскими войсками Муссолини островов Додеканесского архипелага. Используя бензин и химические вещества из фармацевтической лаборатории, знания о которых Манолис получил, работая в аптеке, друзья всячески старались помешать захватчикам, поджигая их технику.

Флагшток оказался очень высоким, однако спустя несколько попыток смельчакам все уже удалось сорвать полотнище, которое после друзья разорвали на несколько кусков. Себе они оставили по небольшому кусочку центральной части флага, остальное же сбросили в колодец подземного хода, через который и вышли. На обратном пути перепачканных ребят встретил полицейский, грек по национальности, однако задерживать их не стал (хотя возможно и догадывался о произошедшем).

Пожалуй, единственная иллюстрация подвига Глезоса и Сантаса

Дома Манолиса ждала встревоженная мать, которой юноша молча протянул лоскут сорванного нацистского знамени. «На, мама, спрячь эту тряпку. До победы». Мать одобрила его поступок, но все же очень перепугалась за него — в тревоге за сына она поседела.

Наутро над Акрополем развивался только греческий флаг, а по всем радиостанциям передавалось экстренное сообщение немецкого военного командования:

«В ночь с 30 на 31 мая на Акрополе неизвестными лицами был сорван немецкий военный флаг. Производится тщательное расследование. Виновные в этом преступлении и их сообщники подлежат смертной казни»

Солдаты, охранявшие Акрополь, по приказу Гитлера были расстреляны, офицеры отправлены на фронт. Пока страна находилась в оккупации, никто не знал имена героев, сорвавших нацистское знамя, однако и сама Греция, и вся Европа уже говорила о них, весть об этом поступке воодушевила борцов с фашизмом. «Человек, который это сделал, был первым партизаном Второй мировой войны» — заявил Шарль де Голль и нередко именно под таким эпитетом упоминают национального героя Греции, которых, однако, было двое.

Глезос и дальше продолжил бороться с нацистами. 27 сентября 1941 года в Греции образован Национально-освободительный фронт — под его руководством вскоре создается Народно-освободительная армия Греции. Вести о подъеме освободительного движения вдохновляют самого Манолиса, на тот момент находящегося в тюремной больнице и практически потерявшего смысл жизни после пережитых многочисленных зверств нацистов. Еще не до конца оправившись, Манолис сбегает из тюрьмы, а уже совсем скоро трудится в юношеской патриотической организации. В этот же период Манолис вновь оказывается в нацистском плену, однако каждый раз находит в себе силы бежать — это случилось в марте 1942-го и уже через год в 1943-м. 23 февраля того же 1943 года создается Объединенная всегреческая организация молодежи, где активно работает Глезос, в том же году он вступает и в Коммунистическую партию Греции.

Солдаты греческого Сопротивления

Сильным ударом для Манолиса стала смерть любимого брата Никоса, также участвовавшего в освободительной борьбе. В 1944 году он попал в концлагерь и 10 мая 1944 года был расстрелян вместе с другими патриотами на стрельбище в афинском квартале Кесарьяни. Однако борьба греческих патриотов не была напрасной — к 4 ноября 1944 года территория Греции была полностью освобождена от оккупации. Правда, на смену нацистам пришли англичане, не заинтересованные в сосредоточении власти в стране в руках национально-освободительного движения, за которым первоначально стояла Коммунистическая партия Греции. Греческих коммунистов обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, также говоря о бездействии КПГ перед нацистской угрозой. Вот тогда-то и пришлось друзьям Глезосу и Сантасу (который, к слову, никуда не делся, также участвовал в Сопротивлении и был офицером Национально-освободительной армии Греции) нарушить обещание хранить тайну своего подвига.

Двадцать пятого марта, в праздник дня независимости Греции, в газетах «Элефтерия»(буржуазной) и «Ризоспастис»(коммунистической) был опубликован рассказ Манолиса Глезоса о том, как и кем был сорван нацистский флаг на Акрополе в последний день мая 1941 года.

«Только случайность, счастливое стечение обстоятельств привели к тому, что наша газета смогла назвать имена этих неслыханно скромных героев. Своими действиями они открыли период движения Сопротивления, благодаря которому мы теперь можем жить на свободной родине. С глубоким волнением сообщаем мы греческому народу их имена. Вечная слава двум героям» («Элефтерия»)

«Глезос — национальный герой. Придет время, когда историки приступят к написанию самых свежих страниц истории Греции, и тогда Глезос будет, упомянут там, где не найдется места ни для одного министра, ни для одного премьер-министра или других именитых лиц»

(« Махи», социалистическая газета)

«В тех условиях это было безумством. Но если люди не были бы способны на такие безумства, не стоило бы и жить» («Ризоспастис»)

С этих самых пор подвиг Манолиса Глезоса стал известен во всем мире, что только в очередной раз подтвердило мнение о храбрости греческого народа.

Национальный герой Греции Манолис Глезос приветствует ребят во Всесоюзном ордена Трудового Красного Знамени пионерском лагере имени В.И. Ленина «Артек» (1964)

Как уже было сказано выше, конец немецкой оккупации не принес Греции свободу. Когда уже во всем мире замолчали пушки, Грецию терзала Гражданская война (1946-1949), да и дальнейшая история страны не была особенно светлой, взять хотя бы известный режим черных полковников. Однако при каждой власти греки, в числе которых сам Манолис Глезос, отстаивали свои права, стремились к справедливости. Герой Эллады за свою жизнь проведет в общей сложности 16 лет в тюрьме, будет четырежды приговорен к смертной казни и даже в XXI веке продолжит активную политическую деятельность.

Облетевшие мир фотографии с греческих протестов. На одной из них уже немолодого Манолиса Глезоса задерживают греческие силы правопорядка, на другой против Глезоса был применен слезоточивый газ — такая мера обернулась 87-летнему Глезосу ожогами роговиц глаз и дыхательными проблемами, что однако не повлияло на дальнейшую деятельность героя Второй мировой (2010)

Что касается друга Манолиса -Апостолоса Сантаса, то его судьба во многом схожа — с 1942 года он вступает в ряды Национально-освободительного фронта, а на следующий год в партизанский отряд Народно-освободительной армии Греции, в составе которой принял участие в нескольких сражения с войсками Оси в Центральной Греции. Как и Манолис, после начала британской интервенции Апостолос пострадает за свои убеждения и будет арестован в 1946 году, откуда бежит через два года, в конечном итоге оказавшись в Канаде. В родной стране Сантас вновь окажется в 1962 году — уже навсегда. 30 апреля 2011 года Апостолос Сантас скончался в возрасте 89 лет, на похоронах своего друга Глезос пообещает, что продолжит борьбу, «чтобы молодые могли пить вино радости».

Манолис Глезос и Апостолос Сантас

В 2015 году, отвечая на вопрос о том, допускает ли он, что на Акрополе вновь появится негреческий флаг, Манолис заметил, что такой флаг там уже есть и Греция в наше время также зависит от Германии (ЕС). Манолис горячо любит свой народ, верит в греческую молодежь и светлое будущее родной страны и гордится тем, что ни один грек, в отличие от остальных народов Европы, не воевал с СССР на Восточном фронте. Манолис Глезос ушел в мир иной 30 марта этого года, прожив насыщенную жизнь, полную борьбы. В свои 98 лет он по-прежнему оставался таким же, каким заполнил его мир в далеком 1941 году.

Манолис Глезос в 2020 году. Посол РФ поздравляет Глезоса с 75-летием Победы и вручает выпущенную почтой СССР в 1959 году марку с его портретом и надписью «Свободу герою греческого народа Манолису Глезосу!». Эта марка, по словам героя, помогла спасти ему жизнь после вынесения смертный приговора

Очарование древности

Бойся, Троя, данайцев, дары приносящих!

Всем привет! С вами Бородатый Горец, и накануне дня археолога мы поговорим с вами об одной из величайших загадок древнего мира и о том, как мифическая Троя открывалась миру. Тем более, что и повод для этого разговора есть.

Скриншот «Total War Saga : Troy» (2020)

Сегодня состоится выход очередного спин-оффа серии «Total War», посвященного Троянской войне, воспетой Гомером в его «Илиаде». И если о личности древнегреческого поэта по-прежнему мало что известно, не говоря уж о том, что среди историков ведутся споры не только о дате рождения Гомера, но и о самом факте его существования, то о древнем городе Трое мы все-таки имеем какие-то знания, основанные не только на знаменитом гомеровском эпосе, но и исторических данных. Не говоря уж о том, как всколыхнуло общественность открытие 1873 года — пожалуй, даже человек, не особенно интересующийся историей, слышал о Трое и открывшем ее миру Генрихе Шлимане. И вроде бы все теперь стало понятно, знаменитая Троя найдена (что уже одно из величайших открытий археологии, соперничать с которым могло бы разве что окончательное решение вопроса Атлантиды), но все же вопросов по-прежнему остается много, а Троя и в XXI веке интересует историков и археологов. Что же вообще мы знаем о Трое?

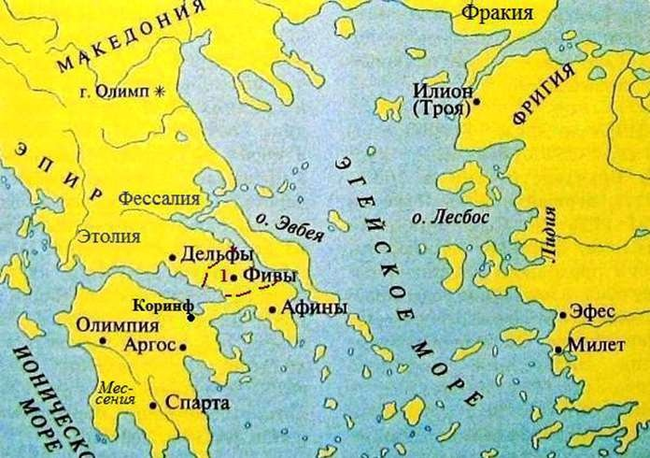

Троя на карте Древнего мира:

Во-первых, напомним, что события «Илиады» рассказывают нам, главным образом, о десятом году осады Трои, так как первые девять лет удача ахейцам особенно не улыбалась. В общей сложности события Илиады охватывают лишь сорок один день Троянской войны, начиная с конфликта Агамемнона — предводителя греческого войска с Ахиллесом. «Гнев, богиня, воспой, Ахиллеса, Пелеева сына» — одна из самых известных строчек «Илиады», именно с нее начинается повествование. А заканчивается оно похоронами Патрокла и выкупом троянским царем Приамом тела Гектора, убитого Ахиллесом. Вот и получается, что самые известные нам фрагменты, вроде Троянского коня и смерти Ахиллеса от стрелы, попавшей точно в пятку (равно как и крылатые выражения «Ахиллесова пята», «Дары данайцев» и «Яблоко раздора») это уже не к Гомеру. Все верно, не только знаменитый древнегреческий поэт воспевал Трою, тот же Вергилий в своей «Энеиде» (29-19 г. до н. э) коснулся, в том числе, и темы Трои, тем более что герой «Энеиды»— герой Троянской войны Эней, ведущий спасшихся троянцев из разрушенного города в Италию. Можно сказать о том, что все источники, так или иначе описывающие события Троянской войны, появились ощутимо позже — около четырехсот лет и это только «Илиада».

Современный план Трои:

И раз уж мы начали касаться хронологии, остановимся на датах упомянутых событий. Античные историки писали, что Троянская война произошла примерно на рубеже XIII-XII веков до н.э., год падения Трои и в настоящее время вызывает споры. Называется как 1183 год до н.э, так и 1240 год до н.э. Более дюжины датировок знала еще античная хронография — разброс между ними составляет ровно двести лет от датировки Дурида Самосского (1334 г. до н.э.) до Эфора (1134 г. до н.э). Названная выше датировка «1183 г.» признается самой авторитетной, ее автор — Эратосфен Киренский, глава Александрийской библиотеки, живший в третьем веке до н.э.

По-прежнему идут споры и о местонахождении Трои, хотя, казалось бы, 1873 год, Генрих Шлиман, все вроде бы наконец-то стало понятно. Троя Шлимана располагалась недалеко от д.Гиссарлык — там, кстати, сейчас установлен красивый деревянный троянский конь для туристов (также троянский конь — тот, что нам показали в голливудской ленте «Троя»(2004) находится в турецком городе Чанаккале), это место археолог-самоучка выбрал исходя из гомеровских описаний — город должен был находиться в северо-западной части Малой Азии, рядом с Дарданелльским проливом. Археологические находки в этом месте показали, что поселение здесь возникало девять раз — в разные временные эпохи. Однако в результате более поздних исследований было доказано — город, найденный Шлиманом, гораздо древнее Трои. Что, впрочем, не исключало и существования Трои, учитывая особенность памятника.

Троянский конь, установленный на холме Гиссарлык и в г.Чанаккале, Турция

Более современная версия говорит о том, что Троя теснее связана с полуостровом на западе Азии (срединная часть территории современной Турции), чем с Эгейским регионом (той же Турции). Там были найдены тонны керамики, печати, много схожих черт исследователи находили и в архитектуре. Троя отождествляется с городом Вилуса, разрушенным, кстати, в 1190 году до н.э. Этот памятник соперничает с известным памятником у холма Гиссарлык, да и известен он как «археологический памятник Троя VII». Позднее на месте разрушенного города возник полис Илиос (Илион) — топоним, тождественный Трое. Кроме того, современный полуостров Троада также отсылает нас к Трое, считают исследователи. Однако и древний город Вилуса позднего бронзового века — не окончательный вариант. Вывод здесь несколько другой — факт Троянской войны современными исследователями на отрицается.

Также стоит упомянуть о том, что жителей Трои на самом деле называли не троянцами, а тевкрами. Это наименование встречается у Страбона, Эсхила и Вергилия, упоминаются тевкры и в источниках времен египетского фараона Рамзеса III — там тевкров причисляют к составу «народов моря», с которыми связана масштабная миграция XIII в. до н.э., принесшая государствам Средиземноморья и Ближнего Востока немало проблем. Согласно историку Страбону племя тевкров изначально обитало на Крите, откуда переселилось в Троаду (Трою). После падения Трои тевкры переместились на Кипр и в Палестину. Сегодня в регионе, где когда-то располагалась Троя, живут как турки, так и греки. Вероятнее всего именно среди них стоит искать потомков троянцев.

Отдельной темой для исследований стал этнический состав населения Трои, однако какого-либо определенного мнения в этом вопросе нет. Исследователи принимают гипотезу о том, что гомеровская Троя тождественна городу Вилуса, зафиксированному хеттами, и на основе хеттских текстов строят гипотезы уже о этнической идентификации троянцев. Они отстаивают связь троянцев с фракийцами (версия, популярная в отечественной науке — Гиндин, Цымбурский), лидийцами, населявших северо-западную Анатолию, а также лувийцами — причем, эта гипотеза является наиболее популярной на сегодняшний день. Лувийцы — родственная хеттам народность, жившая на Балканском полуострове (юго-западное побережье малой Азии) в III-II тыс. до н.э., и если отождествлять с известными нам современными народами, то ближе всего лувийцы к армянам. Народность ликийцев также является объектом внимания исследователей, этой версии отдает предпочтение и отечественный исследователь И.С.Якубович, отмечая, правда, что для окончательного выбора той или иной этнической группы данных недостаточно, равно как и существует возможность выбора среди прочих вариантов.

Развалины Трои в Турции:

В завершении хочется сказать, что в настоящее время мы действительно можем говорить о существовании Трои, какой бы она в конечном итоге не оказалась. Для большой же части Троя и Троянская война — значимый культурный феномен, интерес к которому не угасает и по сей день. И взрослым, и детям интересны мифы древней Эллады — для одних это красивые сказки, с порой куда более взрослыми сюжетами, для других — тема для исследования. Замечательна сама по себе древнегреческая культура, многим она полюбилась благодаря книгам Фаддея Францевича Зелинского или же Николая Куна, если мы снова говорим о мифах. Троя по-прежнему во многом загадка для всех нас и этим она интересна.

Союзники делили союзников

Автор: Владислав Кинтонис.

В декабре сорок четвертого года США вели против немцев бои в Арденнах. СССР вел бои против венгров и немцев в Будапеште. Британия вела бои в Греции против Греции.

Δεκαμβριανά (гр. Декабрьская пора)

Так названы трагичные события, шокировавшие современников. Сейчас мало кто помнит о них, а тех кто помнит просят не упоминать их. Вы не услышите о них ни в одной из речей глав правительств в памятные даты войны, никто не принесёт за них извинения.

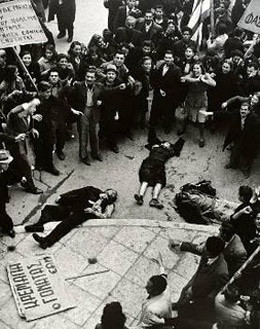

В тот день, 3 декабря 1944 года, прозвучали первые выстрелы гражданской войны в Афинах.

Первыми выстрелили английские войска по приказу генерала Скоби.

«Не колеблясь, действуйте так, как будто вы находитесь в завоеванном городе где вспыхнул местный мятеж» — генерал Скоби

«Я стояла перед гостиницей Grand Bretagne, напротив здания парламента. Вижу на крыше парламента полицейских, стреляющих по демонстрантам. Хватаю за руку стоявшего рядом со мной английского офицера и говорю ему на моём слабом английском языке: «Видите тех на крыше? Это те же люди, что стреляли в нас при немцах». Англичанин ответил: «Yes, I know». Я никогда не забуду его ответ»

Как позже будет выяснено, это были освобожденные по приказу генерала Скоби коллаборационисты из тюрьмы Сингру.

Сошёл ли генерал Скоби с ума? Были ли эти действия продиктованы стратегией штаба вооруженных сил Великобритании? Кто занимался планированием подобного предательства?

Давайте я обрисую ситуацию в целом:

На сентябрь 1944 года греческое национальное сопротивление ЭАМ объединило под своим командованием различные силы ЭЛАС (бывшая греческая армия) и коммунистов из партии ККЕ, численностью в 120 тысяч человек. Эта организация была признана всеми Союзниками и активно сотрудничала с ними. Это была не просто разношерстная партизанская ватага, а целая армия: вооруженные двумя стами артиллерийскими системами от минометов до 152мм орудий, танками поставляемые союзниками и захваченные у немцев сведенные в бронетанковый полк, самолётами, обладавшее свыше ста вооруженными судами, среди которых было несколько подводных лодок.

Они представляли собой республиканское движение Греции, намереваясь провести ряд выборов и референдумов, чтобы решить судьбу своей родины на демократических принципах.

И вся эта масса людей должна была волшебным образом исчезнуть, уступив в планах Черчилля место королю Греции, Георгу II.

При том, что само правительство в изгнании было по большей части против власти Короля, но Черчилля это не смутило, и в его планах Георг II должен был сформировать своё правительство лояльных британскому правлению людей.

К приходу Британских сил в ноябре большая часть Греции была освобождена, лишь некоторые острова и Крит оставались под шатким контролем немецких сил.

Когда 14 октября парашютистов 2-й бригады встречали силы ЭЛАС, они сообщили: “Мы освободили Афины 12 октября от немцев”

“Нет. Сегодня мы освобождаем Афины. От вас”

Поначалу британцев встречали как освободителей. Шли разговоры о грядущих выборах, подписывались документы, велись переговоры, и все силы сошлись на решении возродить республику. Все, кроме монархистов, которым покровительствовала Англия.

Политические убийства оппонентов, одностороннее разоружение сил ЭЛАС, ЭАМ и прочих “нелояльных новому монархическому правительству” сил в течение всего октября и ноября, привело к массовым протестам против новой, уже английской оккупации.

Плакат: Когда народ находится перед угрозой тирании, он выбирает или цепи, или оружие

Которые было решено подавить максимально жесткими средствами:

3 декабря после первого силового разгона митингов с убийствами “неизвестными” снайперами на площади независимости, силы ЭАМ, уже и до этого понявшие намерения Черчилля в отношении оккупации Греции, хоть и не смогли сразу скоординироваться, после 5 декабря приступили к активным мерам противодействия, стянув к Афинам все имеющиеся поблизости силы, в основном части 1-го городской корпуса Афин.

Черчилль в телеграмме генералу Скоби 4 декабря передавал:

«Мы должны удержать Афины и обеспечить там свое господство. Было бы хорошо, если бы вам удалось этого достигнуть по возможности без кровопролития, но в случае необходимости и с кровопролитием»

Проблема этого приказа была в том, что генерал Скоби днём ранее уже выбрал 2 вариант.

«Освободители» и освобожденные

«Британские силы в нарушении договоренностей с ЭАМ разместили артиллерийскую батарею на холме Акрополя, безнаказанно расстреливая город. Силы сопротивления не смели стрелять по своему национальному достоянию» — Α. Герозисис

Ситуация в городе развернулась в настоящие городские бои, с применением крупнокалиберной наземной и корабельной артиллерии, бомбардировками с воздуха и вводом в город сначала 30, а потом дополнительно 70 танков “Шерман” 23-й бронетанковой дивизии.

6 декабря генерал Скоби мобилизовал 12 тысяч солдат “батальонов безопасности”, сформированных немецким оккупационным режимом и включающим в себя бывших офицеров и солдат вермахта.

«Это было решение англичан и моё. Я не оправдываю свои действия, но другого выхода не было. Наши военные силы были исчерпаны. В нашем распоряжении было 27 тысяч человек «батальонов безопасности». Мы использовали 12 тысяч, наименее скомпрометированных» — заместитель военного министра, Леонидас Спаис

8 декабря в Афины прибыл маршал правительства в изгнании Александер:

«Если предположить, что ЭЛАС продолжит борьбу… мы не можем победить ЭЛАС и вынудить к капитуляции. Немцы во время оккупации держали в континентальной Греции до 7 дивизий и ещё 4 на островах… Но и так они не могли держать открытыми линии коммуникаций»

Также генерал Скоби, ссылаясь на затянутость боёв (по планам город должен был быть “освобождён” за 3 дня) отправил телеграмму генералу Сарафису, командующему силами ЭЛАС, в котором снимал вину за случившееся с лично его, однако просил вступить в переговоры. Сарафис категорически отказал, заявив: “Ваши подписи ничего не стоят”, напомнив генералу о предыдущих нарушенных договорах и кто первый отдал приказ стрелять. Сарафис предложил немедленно прекратить агрессию британских сил, на что получил отказ.

11 декабря Черчилль снимает с Итальянского фронта 5-ю индийскую дивизию, а так же 10-ю, 12-ю и 28-ю бригады 4-й британской дивизии для переброски в Афины. Так же отправляются на усиление 70 танков “Шерман” и 50 самолетов RAF, в основном бомбардировщики.

В течении следующих 6 дней проходят затяжные бои в Афинах, в ходе которых ни одной из сторон не удалось достичь своих целей. Британская армия удерживала лишь часть центра города и аэродромы на севере, силы ЭАМ удерживали порт Пиреа, юго-восточную часть центра, вели бои в центре.

Танк Шерман прикрывает британскую пехоту на узких улицах Афин

Британцам удалось сделать в 1944 году то, что не смогли немцы в 1941 — разбомбить Афины

в ночь с 17 на 18 декабря силы ЭЛАС смогли захватить ряд отелей на севере Афин, взяв в плен 100 офицеров RAF и 400 служащих технического персонала, тем самым выведя из строя ВВС британии и доказав, что лучшее ПВО — ППШ в руках очень злого греческого партизана.

20 декабря Генерал Скоби был отстранен от командования.

«Воевать против босоногих индийских племенных вождей, не тоже самое что воевать против национальной партизанской армии» — А. Герозисис

21 декабря Маршал Александер пишет развернутое письмо Черчиллю, где пытается убедить его в бессмысленности боев, так как даже имея “100 тысяч британских солдат” им не удастся удержать контроль над значительной частью Греции.

В ночь с 24 по 25 декабря диверсанты ЭЛАС проводят операцию по минированию гостиницы “Grande Bretagne”, находящаяся напротив парламента. 1 тонна взрывчатки должна была взорвать всё греческое правительство и генералов Британии, однако в последний момент взрыв был отложен, ведь…

25 декабря в Афины прибывает Черчилль для начала переговоров.

«Эта проклятая страна!»— пишет в дневнике Черчилль

В дальнейшем, с 28 декабря по 5 января шли тяжелые бои по всем Афинам.

Черчилль использовал переговоры для отвлечения внимания, и 28 декабря приказал начать генеральное наступление, а сам в тот же день покинул страну.

В его речах перед союзниками он охарактеризовал их “Фашистами, выступающих на стороне Рейха, и мешающим союзникам одержать вверх” а также: “Троцкистами, намеревающихся установить коммунистический режим”.

Однако он решил не упоминать о Лиссабонских летних соглашениях «Gentlemen’s Agreement», согласно которым немецкие войска покидали Грецию, оставляя часть оружия и “полицейских сил”, под конвоем британских ВМФ.

Можно и дальше продолжать копать историю. Автору этих строк было противно тем больше, чем глубже он выковыривал газетные вырезки BBC, греческие книги об истории сопротивления, интервью Черчилля и приказы британского генералитета во время “Освобождения” Греции. Можно упомянуть военную помощь местных американских сил, оказываемую ЭЛАС. Можно упомянуть действия Французского флота, подошедшего к порту Пиреа для оказания помощи ЭЛАС. Можно рассказать о греческих формированиях численностью в 30 тысяч человек на ближнем востоке, которых сослали в британские концлагеря во время этих событий. Можно упомянуть 12 тысяч “местных полицейских формирований”, странным образом говорящих на немецком, с немецким оружием и странным блеском в глазах…

Переданные согласно соглашениям о разделе сфер влияния между Британией и СССР

Преданные союзниками ради политических амбиций одного человека и безумных прожектов “восстановления власти короля”.

Разбомбленные тысячелетние памятники культуры, которые по “договорам” с английскими силами никто не должен был занимать и бомбить. Подобный договор соблюдали немцы, но английские джентльмены имели свои правила ведения войны.

Начало бесконечного круга насилия, которое захлестнет Грецию на 5 лет гражданской войны. 25 лет нестабильности, военных переворотов, бесконечных протестов и гибели людей. И лишь в 1974 году это закончилось тем, о чем договорились в 1944.

Это лицо настоящей войны, где союзников можно предать, где враг может послужить твоим целям и нет ничего зазорного вступить в союз со злом, если выгоды перевешивают ущерб репутации. СМИ всегда смогут вывернуть изнанку правды нужной стороной, с политиками можно договориться, а лишних несогласных людей убить, залив народную волю свинцом

За месяц боёв в Афинах, тысячи убитых мирных жителей. 3 тысячи убитых сторонников республики, 211 убитых британских солдат, 2 тысячи убитых сторонников монархии.

5 января всё закончилось и всё началось.

США признали право Британии устраивать свой режим в Греции.

СССР согласно букве договора о разделе сфер влияния предал, а точнее “не обратил внимание” на своих же коммунистов Греции.

Франция выразила протест, но быстро замолкла.

Союзники делили союзников.

Таков светлый праздник победы.

Автор: Владислав Кинтонис.

А вот тут можно подкинуть автору на метаксу)

Фейл итальянской армии

Автор: Владислав Кинтонис.

“Тюфяки, чьи жизни не стоят и оружия, что держат в своих руках” — так говорили в итальянском генштабе про греческое правительство Метаксаса и его армию, когда рисовали красивые планы: “Как мы их границу лихо пробьем одни ударом на протяжении 200 километров от дельты реки Каламас до озера Преспа”.

Знаете, есть 2 вида блицкрига: тот, каким его придумали в Германии, и тот, какой исполнили итальянцы.

Но сначала окинем взглядом диспозицию на октябрь 1940 года: уже 14 месяцев гремит Вторая мировая. Англия отступает в северной Африке и только отбилась от натиска люфтваффе над туманным Альбионом. Германия отказывается от операции “Морской Лев” и обращает свой взор на восток и Балканы. Советский союз уже как 2 месяца аннексировал Прибалтику и не питает иллюзий по поводу пакта. Япония готовит флот для южного рывка и отбила контратаку объединённого китайского народного фронта, а Чарли Чаплин стал любимым актёром Гитлера после выхода оскароносной комедии “Великий Диктатор”

И самое главное: Трехсторонний пакт начал приобретать окончательный вид: союз Германии, Японии и Италии.

Для Италии всё складывалось удачно: да, была небольшая задержка наступления в Северной Африки ввиду плохого снабжения, но вскоре проблемы должны были решиться захватом новых портов. Флот Франции вышел из игры, флот Британии был слишком занят обороной родных земель, а США ещё не вступили в войну (и вступят ли?). Более удачного момента для наступления на Грецию в Итальянском генштабе и не ждали.

“И вот настал тот день” — 28 октября 1940 года. Итальянцы собрали свои силы для удара по Греции из Албании: 100 тысяч солдат распределенных по 8 дивизий, включая 3-й альпийскую горнострелковую (11 тысяч человек) и одну бронированную (в основном включающую бронетранспортеры Lancia IZ или FIAT Tripoli с парой пулеметов Breda, танкетки CV3.33 и старые FIAT-3000, всего 600 “танков” и столько же бронетранспортеров), 3 группы по 60 бомбардировщиков, по 50 бипланов и монопланов CR.42 и G.50bis, около 700 стволов артиллерии 75 калибра собственного производства и остатки поставок ещё из Первой Мировой для поддержки пехоты.

А ещё были силы в Италии, готовые к переброске.

Скромно и бедно? Всё познается в сравнении:

Вся греческая армия прикрытия на границе с Албанией на август 1940 года составляла 35 тысяч человек (1 дивизия пехотная и 1 смешанная). 20 танков (спойлер: не завелись), 200 стволов артиллерии (некоторые ещё застали Первую Балканскую), а авиация. была — это лучшая её характеристика, ибо на вооружении стояли и польские P.24, и британские Бленхеймы, и французские учебные бипланы Avro 621, и немецкие летающие лодки Do 22G… Как понимаете, всё это без запчастей, обслуживалось плохо и в целом годилось только в качестве наземных мишеней.

При всех этих вводных и Муссолини и итальянский генштаб были уверены в своих планах за 2 недели разгромить Греческую армию и пройтись парадом по Афинам.

И действительно, вряд ли бы греки выдержали удар такой силы, случись он неожиданно.

Но неожиданности не получилось, потому что кроме как кретинизмом я назвать следующие действия перед готовящимся неожиданным и молниеносным наступлением не могу:

12 июля 3 “неизвестных” самолёта обстреливают вспомогательное судно “Орион” у острова Грумвас, а затем и эсминец Идра, подоспевший на помощь

31 июля 4 бомбы падают на порт в Навпакте, без ущерба.

2 августа 6 бомб сброшено на катер у греческой таможни в Коринфском заливе, так же мимо.

А 15 Августа неизвестная уволившаяся за 2 недели из итальянских ВМФ подводная лодка подкарауливает крейсер Элли у острова Тинос, идущий на почетный караул в честь празднества святой богородицы.

И все 3 месяца лета постоянные провокации на границе, с ранеными и убитыми, и гробовая тишина от Итальянского посла на все вопросы о том, “не ваши ли это?”

“А! Они готовятся к чему-то! Но к чему? А! они хотят напасть на нас!”

И вы только не подумайте, что итальянцы делали это в целях разведки и проверки выучки греческой армии. В Генштабе Италии не проводили никаких мероприятий по разведке местности и аэрофотосъемки, более того: ни на одном из уровней, от генштаба и до батальонов и рот не было даже обычных карт дорог Греции, которую можно было купить в любом магазине. Видимо решили купить по дороге.

Самое смешное, что Италия к 14 октября проводила частичную демобилизацию, в том числе (но не в основном) чтобы сделать вид “что мы вообще-то не собираемся нападать на кого-то ещё”

Как итог, 35 тысячная группировка греческий войск была усилена, проведена мобилизация, и к 28 октября насчитывала уже 120 тысяч солдат на границе, для прикрытия продолжающейся мобилизации страны.

Знали ли об этом в Итальянском генштабе? Точное количество войск нет, но что мобилизация прошла успешно — да. Что они сделали? Воскликнули “какая удача!”, ведь теперь по их планам они рассчитывали сразу разбить все боеспособные войска в районе Эпира за 2 недели, малой кровью, на чужой территории, а дальше… а дальше лёгкая прямая дорога через горы, капитуляция “Тюфяков” из правительства Метаксиса и парад в Афинах.

Все знают что было после: тюфяки с оружием, не стоящим и их жизней, отразили удар. Боль и позор отступления до Влёры. Потеря дорогостоящего оборудования, вычтенного из баланса Итальянской армии, хаос в итальянских дивизиях и слезные просьбы у союзника по пакту прислать что-нибудь, что поможет раздавить этих мягкотелых греков. На эти просьбы Германия отреагировала, дополнив план наступления на Югославию 24 дивизиями и прикупив карты Греции.

Парад в Афинах был перенесен на полгода.

Автор: Владислав Кинтонис.

Личный хештег автора в ВК — #Кинтонис@catx2, а это наш Архив публикаций за май 2020

Администрация Пикабу предложила мотивировать авторов не только добрым словом, но и материально.

Поэтому теперь вы можете поддержать наше творчество рублем через Яндекс-деньги: 4100 1623 736 3870 (прямая ссылка: https://money.yandex.ru/to/410016237363870 ) или по другим реквизитам, их можно попросить в комментах. Пост с подробностями и список пришедших нам донатов вот тут.

Рынок копеечных нацистов

Собственно, в последнее время это норма. Франция чествует американцев и англичан как освободителей от немецкой оккупации. Нидерланды восторгаются ими же. Дания — только одними англичанами, хотя те никого не освобождали, а лишь приняли капитуляцию 5 мая 1945 года вермахта и СС: Красной Армии пришлось штурмом брать датский остров Борнхольм, где сдаваться никто не собирался. Сплошной восторг и обожание. Зато со стороны Польши, Болгарии и Румынии в адрес России неизменно несётся поток страданий на тему — вы нас не освобождали, а оккупировали, подчинили, навязали нам чужой строй. Ну и подтекст, разумеется, таков — вошли бы на нашу землю благословенные западные союзники, был бы всеобщий экстаз, радость и благоденствие. Что ж, давайте на примере Греции посмотрим, как освобождали её любезные англичане.

11 января 1944 года американские и британские бомбардировщики превратили в руины греческий порт Пирей близ Афин. Был полностью уничтожен исторический центр города, включая церковь святой Троицы. Точное число погибших мирных жителей до сих пор не выяснено — называются цифры от 1 000 до 5 500 человек. Преследовалась цель ликвидации казарм вермахта, но как-то неудачно: в ходе этих налётов было убито лишь ВОСЕМЬ немецких солдат. Жертвами стали 85 учениц и 15 учительниц дамского училища Пирея, 70 посетителей ресторана, и постояльцы гостиницы «Континенталь». Греческие историки пишут — ввиду густых облаков атака практически велась вслепую: ВВС Британии и США было всё равно, куда кидать бомбы, и на мирных жителей они плевать хотели. После Второй мировой войны тема уничтожения Пирея греческим правительством не затрагивалась — дабы не обидеть англичан и американцев. Союзники за эту бойню не принесли никаких извинений, и уж само собой, не выплатили ни копейки компенсаций. Более того — робкие власти Греции и поныне не установили памятник погибшим в огне пожаров грекам, опасаясь «сложной реакции» Великобритании и США.

Но это были ещё цветочки. 12 октября 1944 года немцы отступили из Афин, и хозяевами в столице Греции стали партизаны: британцы высадились в порту лишь через два дня. Спустя месяц между «освободителями» и греческими коммунистами начались трения — англичане не арестовали ни одного пособника нацистов из «батальонов безопасности», дававших присягу Адольфу Гитлеру. Это грекам ой как не нравилось: греческие «полицаи» сжигали дома поддерживавших ЭЛАС крестьян, насиловали их жён, казнили мирных жителей. Скоро британцы зашли ещё дальше: они решили выплатить задержанное жалованье (!) отребью, подвизавшемуся у нацистов. Всеобщее возмущение 3 декабря 1944 года вылилось в демонстрацию протеста: на улицы вышли 200 тысяч жителей Афин. «Полицаи» открыли по толпе огонь (33 человека были убиты). Народ не рассеялся, а начал стрелять в ответ — помощники фюрера быстро сбежали под защиту английских войск. Историк-византинист Элени Арвелер схватила за руку стоявшего у отеля британского офицера, и крикнула — «Эти люди убивали нас при немцах!». «Я знаю» — спокойно ответил англичанин. На следующий день в городе начались тяжёлые бои.

Партизаны ЭЛАС повсюду громили в Афинах «пронемецкую» полицию и жандармерию, захватив сотни пленных. Уинстон Черчилль приказал подавить восстание, и в городе появилось 90 000 (!) английских «томми». Им помогали 11 600 греческих предателей, ещё полтора месяца назад маршировавших под свастикой. Повстанцев же насчитывалось всего 17 000. Удивительно, но партизаны держались, нанося удары по англичанам в различных районах города, уничтожив десятки солдат и взяв в плен 1 100 военных Великобритании. Но естественно, такого превосходства в живой силе и технике они выдержать не смогли. Бойцы ЭЛАС покинули Акрополь, заключив соглашение с британским командованием, что эта территория не будет использоваться для боевых действий. Англичане откровенно поржали над наивными греками: да кто же в наше время держит слово? Британцы затащили на холм орудия, и принялись обстреливать позиции ЭЛАС. Партизаны, опасаясь повредить Парфенон, огня в ответ не вели. Получилось как в поговорке — «настоящий джентльмен хозяин своего слова… он его и назад возьмёт!».

Англичане привлекли боевую авиацию — самолёты сбрасывали бомбы на жилые кварталы, дома сносила тяжёлая артиллерия, британские пулемётчики вели шквальный огонь, не разбирая: перед ними партизаны или обычные граждане. Погибли тысячи мирных жителей. Вдумайтесь — вовсю шла война с гитлеровской Германией, а британцы перебрасывали с фронта дивизии, убивая в Греции противников нацизма. Плечом к плечу с англичанами, с английским оружием и получив английские деньги, сражались «полицаи», «отличившиеся» депортацией евреев в концлагеря, публичными казнями заложников, сожжением деревень. Кем нужно быть, чтобы нанять подобных ублюдков? Но «освободителей» ничего не смутило — даже факт, что повстанцев ЭЛАС поддерживает 80% населения страны. За месяц боёв в Афинах были убиты 2 000 греческих партизан, 3 500 «полицаев», и 210 английских солдат. Повстанцам пришлось отступить из столицы, но и англичане выдохлись. 8 января 1945 года британцы и коммунисты поменялись пленными, заключили перемирие. Товарищ Сталин, на помощь которого так надеялись греческие партизаны, проигнорировал ситуацию, ни словом не заикнувшись насчёт коммунистов Черчиллю: он не пожелал поссориться с союзниками из-за греков.

Я всегда с интересом слушаю утверждения: вот, это тиранический СССР навязал бедной Восточной Европе свой режим, а англичане-то с американцами пришли, выгнали немцев, вежливо откланялись, отсыпали вагон денег, и исчезли. Да ничего подобного. Пример Греции показывает, что освобождение было несколько разным. Британцы платили деньги людям, служившим Гитлеру, вооружали их и натравливали на коммунистов: лишь бы у власти осталось угодное им правительство. Поэтому Черчилль и сделал ставку на подержанных нацистов: скупив их за копейки, как на рынке. Мнение греков его не волновало от слова совсем: пофиг, что 80% людей поддерживает левых, мы сделаем так, как нам нравится — засунув демократию по самое извините. С 1982 года в Греции отмечают освобождение Афин именно 12 октября — а не 14-го, в день прихода англичан. Польше, Румынии и Болгарии в перерывах от праведного экстаза хорошо бы взглянуть на сей милый пример: как поступали союзники, если их кто-то не устраивал.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/za_chto_kaznili_drevnegrecheskogo_filosofa_sokrata_7083001