Хеликобактер пилори ударение в слове пилори

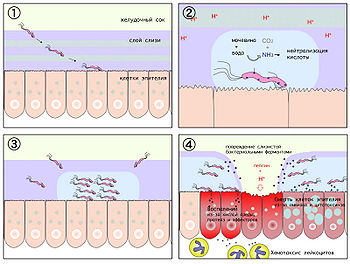

Спиралеобразная форма бактерии, от которой, собственно, и произошло родовое название Helicobacter, как полагают, связана с приобретением этим микроорганизмом в ходе эволюции способности проникать в слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, и с тем, что такая форма облегчает её движение в слизистом геле, покрывающем слизистую оболочку желудка. [2]

История открытия

В 1875 году немецкие учёные обнаружили спиралевидную бактерию в слизистой оболочке желудка человека. Эта бактерия не росла в культуре (на известных в то время искусственных питательных средах), и это случайное открытие было в конце концов забыто. [3]

В 1893 году итальянский исследователь Джулио Биззоцеро описал похожую спиралевидную бактерию, живущую в кислом содержимом желудка собак. [4]

В 1899 году польский профессор Валерий Яворский из Ягеллонского университета в Кракове, исследуя осадок из промывных вод желудка человека, обнаружил, помимо бактерий, напоминавших по форме хворостины, также некоторое количество бактерий характерной спиралеобразной формы. Он назвал обнаруженную им бактерию Vibrio rugula. Он был первым, кто предположил возможную этиологическую роль этого микроорганизма в патогенезе заболеваний желудка. Его работа на эту тему была включена в польское «Руководство по заболеваниям желудка». Однако эта работа не имела большого влияния на остальной врачебный и научный мир, поскольку была написана на польском языке. [5]

Бактерия была вновь открыта в 1979 году австралийским патологом Робином Уорреном, который затем провёл дальнейшие исследования её вместе с Барри Маршаллом, начиная с 1981 года. Уоррену и Маршаллу удалось выделить и изолировать этот микроорганизм из проб слизистой оболочки желудка человека. Они также были первыми, кому удалось культивировать этот микроорганизм на искусственных питательных средах. [6] В оригинальной публикации [7] Уоррен и Маршалл высказали предположение, что большинство язв желудка и гастритов у человека вызываются инфицированием микроорганизмом Helicobacter pylori, а не стрессом или острой пищей, как предполагалось ранее. [8]

Медицинское и научное сообщество медленно и неохотно признавали патогенетическую роль этой бактерии в развитии язв желудка и двенадцатиперстной кишки и гастритов, вследствие распространённого в то время убеждения, что никакой микроорганизм не в состоянии выжить сколько-нибудь длительное время в кислом содержимом желудка. Признание научным сообществом этиологической роли этого микроба в развитии заболеваний желудка начало постепенно приходить лишь после того, как были проведены дополнительные исследования. Один из наиболее убедительных экспериментов в этой области был поставлен Барри Маршаллом: он сознательно выпил содержимое чашки Петри с культурой бактерии H. pylori, после чего у него развился гастрит. [9] Бактерия была обнаружена в слизистой его желудка, тем самым были выполнены три из четырёх постулатов Коха. Четвёртый постулат был выполнен, когда на второй эндоскопии, спустя 10 дней после преднамеренного заражения, были обнаружены признаки гастрита и присутствие H. pylori. Затем Маршалл сумел продемонстрировать, что он в состоянии излечить свой хеликобактерный гастрит с помощью 14-дневного курса лечения солями висмута и метронидазолом. [9] Маршалл и Уоррен затем пошли дальше и сумели показать, что антибиотики эффективны в лечении многих, если не большинства, случаев гастрита и язв желудка и двенадцатиперстной кишки. [9]

В 1994 году Американский Национальный Институт Здравоохранения опубликовал экспертное мнение, в котором утверждалось, что большинство рецидивирующих язв желудка и гастритов с повышенной кислотностью вызываются инфицированием микробом H. pylori, и рекомендовал включать антибиотики в терапевтические режимы при лечении язвенной болезни желудка, а также гастритов с повышенной кислотностью. [10] Постепенно накапливались данные также о том, что язвы двенадцатиперстной кишки и дуодениты также ассоциированы с инфицированием H. pylori. [11] [12]

В 2005 году первооткрыватели медицинского значения бактерии Робин Уоррен и Барри Маршалл были удостоены Нобелевской премии по медицине. [13]

До того, как стала понятна роль инфекции Helicobacter pylori в развитии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастритов, язвы и гастриты обычно лечили лекарствами, которые нейтрализуют кислоту (антациды) или снижают её продукцию в желудке (ингибиторы протонного насоса, блокаторы H2-гистаминовых рецепторов, М-холинолитики и др.). Хотя такое лечение в ряде случаев бывало эффективным, язвы и гастриты весьма часто рецидивировали после прекращения лечения. Весьма часто используемым препаратом для лечения гастритов и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки был висмута субсалицилат (пепто-бисмол). Он часто был эффективен, но вышел из употребления, поскольку его механизм действия оставался непонятным. Сегодня стало понятно, что эффект пепто-бисмола был обусловлен тем, что соли висмута действуют на Helicobacter pylori как антибиотик. На сегодняшний день большинство случаев язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов и дуоденитов с доказанной лабораторными тестами хеликобактерной этиологией, особенно в развитых странах, лечат антибиотиками, эффективными против Helicobacter pylori. [14]

Хотя H. pylori остаётся наиболее медицински значимой бактерией, способной обитать в желудке человека, у других млекопитающих и некоторых птиц были найдены другие представители рода Helicobacter. Некоторые из них способны заражать и человека. Виды рода Helicobacter были также обнаружены в печени некоторых млекопитающих, причём они способны вызывать поражения и заболевания печени. [15]

Систематика

Бактерия была вначале названа Campylobacter pyloridis в 1985 году, затем название было исправлено в соответствии с правилами латинской грамматики на Campylobacter pylori в 1987 году [16] , и только в 1989 году, после того, как анализ последовательностей ДНК этой бактерии показал, что в действительности она не принадлежит к роду Campylobacter , её и близкие ей виды выделили в отдельный род, Helicobacter Goodwin et al. 1989 . [17] Название pylōri происходит от «pylorus» (привратник желудка, циркулярный жом, перекрывающий проход из желудка в двенадцатиперстную кишку), которое, в свою очередь, происходит от греческого слова πυλωρός, означающего буквально «привратник».

Многие виды рода Helicobacter являются патогенными для человека и животных и обитают в ротовой полости, желудке, различных отделов кишечника человека и животных (патогенными для человека и животных кроме H. pylori являются также виды H. nemestrinae, H. acinonychis, H. felis, H. bizzozeronii и H. salomonis)). [18] Наибольший уровень сходства по результатом ДНК-ДНК гибридизации отмечен между видами H. pylori и H. mustelae. [18]

Виды рода Helicobacter являются единственными известными на сегодняшний день микроорганизмами, способными длительно выживать в чрезвычайно кислом содержимом желудка и даже колонизировать его слизистую. [19]

Разработано много методов определения как внутривидовой дифференциации штамов H. pylori, так и для дифференцировки от других видов рода Helicobacter, такие как биотипические, и серологические методы, методы определения уреазной активности и токсинообразования, так и молекулярные — белковый электрофорез клеточного лизата, метод определения полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ), полимеразная цепная реакция (ПЦР), секвенирование 16S рибосомальной РНК [18] Показан высокий уровень внутривидового полиморфизма штаммов H. pylori по сравнению с крайне близким видом H. mustelae, проявляющим высокий уровень консерватизма. Полиморфизм заключается в однонуклеотидных заменами, а также крупных внутригеномных перестройках, и высоких частотах трансформации. [18]

Типовые штаммы H. pylori: ATCC 43504, DSM 4867, JCM 7653, LMG 7539, NCTC 11637. [18]

Строение

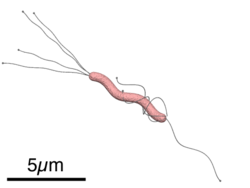

Helicobacter pylori — спиралевидная грамотрицательная бактерия, около 3 мкм в длину, диаметром около 0,5 мкм. Она обладает 4-6 жгутиками и способностью чрезвычайно быстро двигаться даже в густой слизи или агаре. Она микроаэрофильна, то есть требует для своего развития наличия кислорода, но в значительно меньших концентрациях, чем содержащиеся в атмосфере.

Бактерия содержит гидрогеназу, которая может использоваться для получения энергии путём окисления молекулярного водорода, продуцируемого другими кишечными бактериями. [20] Бактерия также вырабатывает оксидазу, каталазу и уреазу.

Helicobacter pylori обладает способностью формировать биоплёнки (англ.) , способствующие невосприимчивости бактерии к антибиотикотерапии и защищающие клетки бактерий от иммунного ответа хозяина. [21] Предполагают, что это увеличивает её выживаемость в кислой и агрессивной среде желудка.

В неблагоприятных условиях, а также в «зрелых» или старых культурах Helicobacter pylori обладает способностью превращаться из спиралевидной в круглую или шарообразную кокковидную форму. Это благоприятствует её выживанию и может являться важным фактором в эпидемиологии и распространении бактерии. [22] Кокковидная форма бактерии не поддаётся культивированию на искусственных питательных средах (хотя может спонтанно возникать по мере «старения» культур), но была обнаружена в водных источниках в США и других странах. Кокковидная форма бактерии также обладает способностью к адгезии к клеткам эпителия желудка in vitro.

Кокковидные клетки отличаются деталями строения клеточной стенки (преобладанием N-ацетил-D-глюкозаминил-β(1,4)-N-ацетилмурамил-L-Ала-D-Глю мотива в пептидогликане клеточной стенки (GM-дипептида)), изменение строения клеточной стенки приводит к неузнаванию бактерии иммунной системой хозяина (бактериальная мимикрия). [23]

Геном

Известно несколько штаммов Helicobacter pylori, и геном двух из них полностью секвенирован. [24] [25] [26]

Геном штамма «26695» представлен кольцевой двуцепочечной молекулой ДНК размером 1667867 пар оснований, и содержит 1630 генов, из которых 1576 кодируют белки, доля Г+Ц пар составляет 38 моль %. Геном штамма «J99» представлен кольцевой двуцепочечной молекулой ДНК размером 1643831 пар оснований, и содержит 1535 генов, из которых 1489 кодируют белки, доля Г+Ц пар составляет 39 моль %. Два изученных штамма демонстрируют значительные генетические различия, до 6 % нуклеотидов у них различны.

Изучение генома H. pylori ведётся в основном с целью улучшить наше понимание патогенеза гастритов и язвенной болезни желудка, причин способности этого микроорганизма вызывать заболевание. На данный момент в базе данных генома Helicobacter pylori 62 гена отнесены к категории «генов патогенных» (то есть их наличие у бактерии коррелирует с её патогенностью). Оба изученных штамма имеют общий «остров патогенности» (общую последовательность генов, имеющих отношение к вирулентности и патогенности хеликобактера) длиной около 40 Кб, так называемый Cag. Этот участок содержит более 40 генов. Он обычно отсутствует у штаммов, которые выделены от людей, являющихся бессимптомными носителями H. pylori.

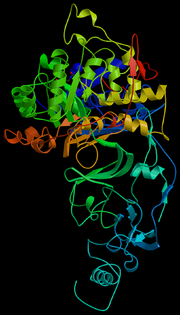

Ген cagA кодирует один из важнейших белков вирулентности H. pylori. Штаммы, имеющие ген cagA ассоциированны со способностью вызывать тяжёлые формы язвы желудка. Ген cagA кодирует белок длинной 1186 аминокислотных остатка. Белок cagA транспортируется внутрь клеток, где он нарушает нормальное функционирование цитоскелета. Остров патогенности Cag состоит из примерно 30 генов, кодирующих сложную систему секреции типа IV. [27] . После адгезии H.pylori к клеткам эпителия желудка, cagA впрыскивается в клетку посредством системы секреции типа IV. Белок cagA фосфолирируется тирозиновыми протеинкиназами клетки и взаимодействует с фосфатазой Src, изменяя морфологию клеток. [28] Вирулентные штаммы H. pylori способны активировать рецептор эпидермального фактора роста (epidermal growth factor receptor, EGFR), мембранный белок с тирозинкиназным доменом. Активация EGFR H. pylori ассоциирована с изменённой сигнальной трансдукцией и изменением профиля экспрессии генов клетки хозяина, что может влиять на течение патологического процесса. [29]

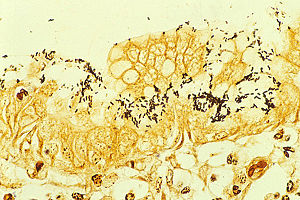

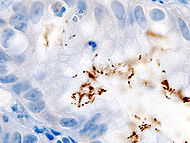

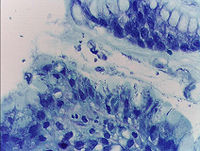

Показана синергетичность действия генов babA2, cagA, и s1 vacA при патологическом процессе, вовлечённом в метаплазии кишечника. [30] Продукты генов cagA и babA2 идентифицируются иммуногистохимически, гистологически и при помощи in situ гибридизации при метаплазии кишечника и злокачественных новообразованиях желудка, ассоциированных с хеликобактерной инфекцией и могут служить возможными диагностическими маркерами. [31]

Также идентифицированы некоторые гены, ассоциированные со способностью к колонизации эпителия желудка, такие как flg, flh, tlp (отвечают за наличие жгутиков и хемотаксис), ureA, nixA, amiE (гены, отвечающие за синтез уреазы и продукцию аммиака), fur, pfr, fecA, frpB (гены, отвечающие за метаболизм железа), sod, hptG (ответ на стресс), и algA, rfaJ, lpxB (гены, отвечающие за биосинтез липополисахарида и экзополисахарида). [32] Показана роль в реакциях Helicobacter pylori на внешние раздражители продукта гена tlpD, предположительно кодирующего сенсорный белок. [33]

Факторы вирулентности

Способность H. pylori колонизировать слизистую желудка и вызывать гастрит либо язву желудка зависит не только от состояния иммунитета организма хозяина, но и от индивидуальных особенностей конкретного штамма бактерии. [34]

Одним из важных факторов вирулентности хеликобактер является наличие у неё жгутиков, благодаря которым обеспечивается быстрое движение микроорганизма в слое густой слизи, защищающей слизистую желудка от воздействия кислоты, её хемотаксис в места скопления других бактерий этого вида и быстрая колонизация слизистой.

Липополисахариды и белки наружной оболочки бактерии обладают свойством адгезии к наружной оболочке мембран клеток слизистой желудка. Кроме того, липополисахариды наружной оболочки H. pylori вызывают иммунный ответ организма хозяина и развитие воспаления слизистой.

Секретируемые бактерией во внешнюю среду литические ферменты — муциназа, протеаза, липаза — вызывают деполимеризацию и растворение защитной слизи (состоящей в основном из муцина) и повреждение слизистой желудка.

Очень важную роль в вирулентности бактерии и в её способности выживать в кислом содержимом желудка играет секреция бактерией уреазы — фермента, расщепляющего мочевину с образованием аммиака. Аммиак нейтрализует соляную кислоту желудка и обеспечивает бактерии локальное поддержание комфортного для неё pH (около 6-7).

Продукция хеликобактером различных экзотоксинов, в частности, вакуолизирующего экзотоксина (продукта гена vacA), также вызывает вакуолизацию, повреждение и гибель клеток слизистой желудка.

Специальная «инжекционная система», имеющаяся у хеликобактер, предназначена для непосредственного впрыскивания в клетки слизистой оболочки желудка различных эффекторных белков (в частности, продуктов гена cagA), вызывающих воспаление, повышение продукции интерлейкина-8 [35] , угнетение апоптоза и избыточный рост определённых типов клеток. Полагают, что именно этим обусловлена наблюдающаяся при геликобактерной инфекции гиперплазия париетальных (кислотообразующих) клеток желудка, гиперсекреция соляной кислоты и пепсина, и в конечном итоге повышение вероятности рака желудка. [36]

Штаммы H. pylori, выделенные от больных с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, как правило, проявляют большую биохимическую агрессивность, чем штаммы, выделенные от больных с гастритом, а штаммы, выделенные от больных с гастритом, обычно более агрессивны и вирулентны, чем штаммы, выделенные от бессимптомных носителей. [34] В частности, штаммы, выделенные от больных с язвенной болезнью, чаще бывают cagA-положительными (то есть продуцирующими cagA эффекторные белки). Штаммы, выделенные от больных с гастритом, чаще продуцируют экзотоксин vacA, чем штаммы, выделенные от бессимптомных носителей. [37] [38]

Патогенетические механизмы

На начальном этапе после попадания в желудок H. pylori, быстро двигаясь при помощи жгутиков, преодолевает защитный слой слизи и колонизирует слизистую оболочку желудка. Закрепившись на поверхности слизистой, бактерия начинает вырабатывать уреазу, благодаря чему в слизистой оболочке и слое защитной слизи поблизости от растущей колонии растёт концентрация аммиака и повышается pH. По механизму отрицательной обратной связи это вызывает повышение секреции гастрина клетками слизистой желудка и компенсаторное повышение секреции соляной кислоты и пепсина, с одновременным снижением секреции бикарбонатов.

Муциназа, протеаза и липаза, вырабатываемые бактерией, вызывают деполимеризацию и растворение защитной слизи желудка, в результате чего соляная кислота и пепсин получают непосредственный доступ к оголённой слизистой желудка и начинают её разъедать, вызывая химический ожог, воспаление и изъязвление слизистой оболочки.

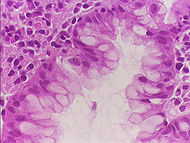

Экзотоксин VacA, вырабатываемый бактерией, вызывают вакуолизацию и гибель клеток эпителия желудка. [39] Продукты гена cagA вызывают дегенерацию клеток эпителия желудка, вызывая изменения фенотипа клеток (клетки становятся удлинёнными, приобретая так называемый «колибри фенотип» [40] ). Привлечённые воспалением (в частности, секрецией интерлейкина-8 клетками слизистой желудка) лейкоциты вырабатывают различные медиаторы воспаления, что приводит к прогрессированию воспаления и изъязвления слизистой, бактерия также вызывает окислительный стресс и запускает механизм программируемой клеточной смерти клеток эпителия желудка. [41]

Диагностика инфекции

Диагностика геликобактерной инфекции обычно производится путём опроса больного на наличие диспептических жалоб и симптомов, и затем выполнения тестов, которые могут помочь подтвердить или опровергнуть факт наличия хеликобактерной инфекции.

Неинвазивные (не требующие эндоскопии) тесты на наличие хеликобактерной инфекции включают в себя определение титра антител в крови к антигенам H. pylori, определение наличия антигенов H. pylori в кале, а также уреазный дыхательный тест, состоящий в том, что пациент выпивает раствор меченой 14C- или 13C-углеродом мочевины, которую бактерия расщепляет с образованием меченой, соответственно, 14 C- или 13 C- двуокиси углерода, которая затем может быть обнаружена в выдыхаемом воздухе при помощи масс-спектрометрии.

Существуют также уреазные дыхательные тесты, основанные на определении концентрации аммиака в выдыхаемом воздухе. [42] Данные методы предполагают приём пациентом мочевины нормального изотопного состава и последующее измерение концентрации аммиака с помощью газоанализатора. К достоинствам метода можно отнести невысокую стоимость обследования, скорость получения результатов, высокую чувствительность (96 %), значительно меньшую стоимость оборудования по сравнению с масс-спектрографами.

Однако самым надёжным и «референсным» методом диагностики хеликобактерной инфекции остаётся биопсия, производимая во время эндоскопического обследования желудка и двенадцатиперстной кишки. Взятую при биопсии ткань слизистой подвергают быстрому тестированию на наличие уреазы и антигенов геликобактера, гистологическому исследованию, а также культуральному исследованию с выделением хеликобактера на искусственных питательных средах.

Ни один из методов диагностики хеликобактерной инфекции не является полностью достоверным и защищённым от диагностических ошибок и неудач. В частности, результативность биопсии в диагностике хеликобактерной инфекции зависит от места взятия биоптата, поэтому при эндоскопическом исследовании обязательно взятие биоптатов из разных мест слизистой желудка. Тесты на наличие антител к антигенам хеликобактера имеют чувствительность всего лишь от 76 % до 84 %. Некоторые лекарства могут повлиять на активность уреазы, продуцируемой хеликобактером, в результате чего при исследовании уреазной активности при помощи меченой мочевины могут получиться ложноотрицательные результаты.

Хеликобактерная инфекция может сопровождаться симптомами или протекать бессимптомно (без каких-либо жалоб со стороны инфицированного). Предполагается, что до 70 % случаев хеликобактерной инфекции протекают бессимптомно и что около 2/3 человеческой популяции в мировом масштабе инфицированы геликобактером, что делает геликобактерную инфекцию самой распространённой инфекцией в мире. Истинная частота встречаемости бессимптомного носительства хеликобактера варьирует от страны к стране. В развитых странах Запада (Западная Европа, США, Австралия) эта частота составляет примерно 25 %, и значительно выше в странах так называемого «третьего мира», а также в посткоммунистических странах Восточной Европы и в особенности в странах бывшего Советского Союза. В странах третьего мира и в посткоммунистических странах, вследствие сравнительно низких санитарных стандартов и условий, не редкостью является обнаружение геликобактерной инфекции у детей и подростков. В Соединённых Штатах и Западной Европе хеликобактерная инфекция чаще всего встречается в старших возрастных категориях (около 50 % у лиц старше 60 лет, по сравнению с 20 % у лиц моложе 40 лет) и в наиболее бедных социально-экономических слоях.

Разница в частоте встречаемости хеликобактерной инфекции в развитых странах Запада и в странах «третьего мира» приписывается более строгому соблюдению гигиенических стандартов и широкому использованию антибиотиков. Однако со временем стала проявляться проблема антибиотикоустойчивости H. pylori. [43] В настоящее время многие штаммы хеликобактера в Европе, США и даже в развивающихся странах, уже устойчивы к метронидазолу.

Хеликобактер был выделен из кала, слюны и зубного налёта инфицированных пациентов, что объясняет возможные пути передачи инфекции — фекально-оральный или орально-оральный (например, при поцелуях, пользовании общей посудой, общими столовыми приборами, общей зубной щёткой или анилингусе). Возможно (и весьма часто встречается) заражение хеликобактером в учреждениях общественного питания. Иногда возможно заражение через инфицированные эндоскопы при проведении диагностической гастроскопии.

Считается, что в отсутствие лечения хеликобактерная инфекция, однажды колонизировав слизистую желудка, может существовать в течение всей жизни человека несмотря на иммуный ответ хозяина. [44] [45] Однако у пожилых людей, а также у больных с давно существующим гастритом, хеликобактерная инфекция, вероятно, может самостоятельно исчезать, поскольку с возрастом или с давностью заболевания гастритом слизистая желудка становится всё более атрофичной, истончённой и менее пригодной для колонизации хеликобактером, менее благоприятной для обитания микроба. Вместе с тем, атрофический гастрит у пожилых, или гастрит, перешедший в стадию атрофического гастрита после многих лет болезни, поддаётся лечению гораздо труднее, чем хеликобактерные гастриты.

Процент острых хеликобактерных инфекций, которые переходят в хроническую персистирующую форму, точно не известен, однако в нескольких исследованиях, в которых изучалось естественное течение болезни без лечения в человеческих популяциях, сообщалось о возможности спонтанного самоизлечения (спонтанной элиминации микроба-возбудителя). [46] [47]

Лечение Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний

У пациентов с язвой желудка, язвой двенадцатиперстной кишки и гастритом с доказанной хеликобактерной этиологией стандартным протоколом лечения является эрадикация Helicobacter pylori, то есть лечебный режим, направленный на полное уничтожение этого микроба в желудке с целью обеспечить условия для заживления язвы.

Стандартной терапией первой линии при хеликобактерной инфекции является на сегодняшний день так называемая «однонедельная трёхкомпонентная терапия». Австралийский гастроэнтеролог Томас Бороди ввёл первый известный режим «трёхкомпонентной терапии» (англ. triple therapy ) в 1987 году. [48]

Сегодня стандартной «тройной терапией» является комбинация амоксициллина, кларитромицина и ингибитора протонного насоса, такого, как омепразол. [49]

За последние десятилетия были разработаны различные варианты «тройной терапии», в частности, использующие другие, более современные и мощные ингибиторы протонного насоса, такие, как эзомепразол, пантопразол, лансопразол, рабепразол, или использующие метронидазол вместо амоксициллина либо вместо кларитромицина у больных с аллергией к производным пенициллина или к макролидам. [50]

При отсутствии результатов трёхкомпонентной терапии в виде эрадикации H. pylori, назначается терапия второй линии. При отсутствии противопоказаний к применению препаратов висмута назначается так называемая «квадритерапия», включающая ингибиторы протонного насоса (рабепразол, эзомепразол, омепразол, лансопразол либо пантопразол), противоязвенные препараты и препараты для лечения гастроэзофагеального рефлюкса (препараты висмута), антибиотики (тетрациклин), а также метронидазол; в противном случае (при невозможности применения препаратов висмута) назначают трёхкомпонентную терапию, включающую ингибиторы протонного насоса. [51]

Отмечены случаи непродуктивности антибиотикотерапии хеликобактерной инфекции, связанные как с антибиотикорезистентностью, так и с наличием зон в желудочно-кишечном тракте, в которых бактерии защищены от действия антибиотиков. [52] Отмеченно появление полирезистентных к антибиотикам изолятов H. pylori [53] , в том числе и кларитромицин-резистентных штаммов. [54] Также отмечены случаи появления хинолон-резистентных штаммов H. pylori. [55]

Также ведутся исследования по поиску и синтезу более эффективных и менее токсичных препаратов, направленных на эрадикацию H. pylori, показана эффективность in vitro препарата TG44 [56] , препарат NE-2001 в опытах in vitro проявлял высокую селективность по отношению к H. pylori [57] Показана эффективность пероральной вакцинации клеточным лизатом H. pylori на мышиной модели. [58]

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1178498