Конспект урока во 2-м классе по теме «Безударная гласная в корне слова. Графическое обозначение орфограммы»

- Формировать интерес к русскому языку, закрепить знания учащихся об орфограмме – безударная гласная в корне слова; учить подбирать однокоренные слова и словоформы для проверки безударной гласной, закреплять умение работать с тестами; продолжить работу со словарными словами.

- Развивать умение слышать звучащее слово; развивать умение подбирать однокоренные проверочные слова (формы слова); развивать умение ставить ударение, различать ударные и безударные гласные звуки в корне слова.

- Воспитывать любознательность, творчество.

Оборудование:

- Интерактивная доска.

- Мультимедиа проектор.

- Компьютер.

- Учебник Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О. В. Русский язык. Учебник для второго класса общеобразовательной школы. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2010.

Ход урока

I. Организационный момент.

— Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок. Мы будем покорять гору под названием «Русская грамотность». Но её плохо видно. (Слайд № 2, приложение). Как вы думаете, почему её так назвали?

— Но путь нам предстоит сложный и чтобы нам с вами удалось покорить гору, нужно быть очень внимательными и старательными. Готовы отправиться в путь? (Учащиеся: Готовы!)

II. Творческая работа со словарными словами.

— Сначала я предлагаю вам вспомнить словарные слова. У подножия горы я нашла письмо, но в нём не хватает слов, но не простых, а словарных слов. И вы должны их вставить так, чтобы получился текст. А вы знаете признаки текста?

(Учащиеся: Текст состоит из предложений. Предложения в тексте связаны по смыслу. У текста есть заглавие. По заглавию можно определить, о чем будет говориться в тексте.) (Слайд № 2, приложение).

Мы живём в … (России). Столица нашей родины — … (Москва). Это очень большой и красивый … (город). В нашей стране много знаменитых и талантливых … (артистов). Я тоже хочу стать артистом. Но пока я учусь в школе, поэтому меня называют … (учеником). Мне очень нравятся уроки математики, литературного чтения и … (русского) языка. Я буду стараться хорошо учиться, чтобы моя страна могла гордиться мною.

— Это текст? (Ученики: Да.)

— Почему вы так решили? (Ученики: Потому что рассказ состоит из предложений, связанных между собой по смыслу).

— Придумайте заглавие, но помните, что по заглавию можно определить, о чем будет говориться в тексте. (Ученики: Моя родина. Россия. Моя родина – Россия. Я пока ученик. Россия и я.)

— Молодцы! Вот мы с вами и забрались на маленькую гору. (Слайд № 4, приложение).

III. Постановка учебной проблемы. Формулирование темы урока.

— А теперь внимательно посмотрите на доску. (Слайд № 5, приложение). Здесь записаны пары слов:

- масты – мосты

- зилёный – зелёный

- каза – коза

— Прочитайте эти пары слов. Поставьте ударение.

— Почему одинаковые слова записаны парами? (Ученики: Потому что некоторые слова записаны правильно, а некоторые – неправильно).

— Какие же слова записаны правильно, а какие – нет? Почему? (Ученики: Мы можем ошибиться при написании слов).

— В какой части слова правописание гласной буквы вызывает затруднения? (Ученики: В корне слова).

— О чём мы будем говорить с вами на уроке? Чему будем учиться? (Ученики: Будем говорить и учиться писать безударную гласную в корне слова).

— Вот мы поднялись ещё немного выше по склону нашей горы под названием «Русская грамотность». (Слайд № 6, приложение).

IV. Упражнение в подборе проверочных слов.

1. — Какие слова называются проверочными? (Ученики: Слова с ударным гласным звуком в корне являются проверочными для однокоренных слов с безударным гласным в корне).

— Какие гласные надо проверять? Когда? (Ученики: В русском языке написание гласных букв е, о, а, и, я нужно проверять тогда, когда они обозначают безударные гласные звуки).

— Как их подчёркиваем? (Ученики: Зелёной ручкой, одной чертой).

— А если ударные? (Ученики: Если гласные звуки ударные, то мы их пишем так, как слышим и подчёркиваем зелёной ручкой двумя чертами).

— Откройте свои рабочие тетради: отступите от своей последней записи две строки и в третьей посередине запишите сегодняшнее число, на второй строке – запишите «Классная работа».

2. Работа по учебнику. Упражнение 223 на странице 129.

Подумайте, какие буквы вы напишите на месте пропусков. (Слайд № 7, приложение).

Гриб, гр_бы, гр_бок, гр_бной (суп).

Лес, подлесок, л_сной, л_сник, л_са.

Лис, лисы, л_са, л_сица, л_сята.

(Ученики: В первой строке на месте пропусков должны написать букву «и», во второй – букву «е», в третьей – «и», потому что все эти слова однокоренные. Мы знаем, что в однокоренных словах гласная буква в корне и под ударением, и без ударения пишется одинаково.)

— Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите корень в словах. Поставьте ударение. Подчеркните проверочные слова. (Сверка выполненного задания со слайдом).

— А кто это? (Слайд № 8, приложение). (Ученики: Это лиса).

— Лиса предлагает вам дописать еще одно проверочное слово во вторую строку. Это слово леска. Согласны ли вы с ней? Почему? (Ученики: Нет, это слово нам не подходит, потому что лес – это территория, где растут деревья, кустарники, ягоды, травы, а леска – это приспособление для ловли рыбы, оно не является словом – родственником или однокоренным словом).

— Молодцы! Вы справились с заданием, поэтому я предлагаю вам полюбоваться природными пейзажами гор.

V. Физминутка для глаз.

(Слайд № 9, приложение). Дети следят за движением объектов, при мигании моргают глазками.

VI. Формулирование правила.

— Вот и следующее препятствие на пути к вершине горы. (Слайд № 8, приложение). Как называется орфограмма, которую мы изучаем? (Ученики: Безударная гласная в корне слова).

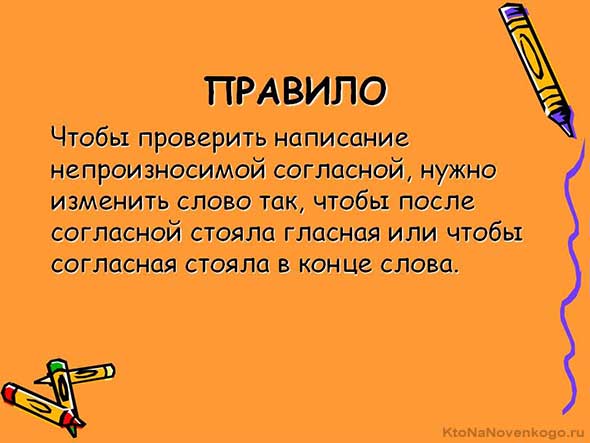

— Орфограмма – это написание по правилу. Попробуйте сформулировать правило о том, как нужно писать гласную букву в корне слова, которая обозначает безударный гласный звук? (Выслушиваются предположения учащихся).

— Прочитайте правило на странице 130. (Чтобы правильно написать безударную гласную в корне слова, надо изменить слово или подобрать такое однокоренное проверочное слово, чтобы безударный звук стал ударным).

— Как обозначается орфограмма? (Ученики: Безударную гласную в корне мы подчеркиваем зелёной ручкой одной чертой, в проверочном слове ударную гласную подчёркиваем двумя чертами зеленого цвета).

— Давайте и мы поучимся в своих тетрадях обозначать орфограмму – безударная гласная в корне слова. На доске появляется запись:

— Кто хочет попробовать обозначать орфограмму? (К доске вызывается один ученик по желанию).

— Молодцы! Вот мы поднялись еще выше. (Слайд № 10, приложение).

VI. Закрепление изученного правила. Тест.

— А теперь следующее задание.

1. Работа по учебнику: упражнение 225, страница 131.

— Спишите, вставляя пропущенную букву. Обозначьте орфограмму «Безударная гласная в корне слова». При выполнении задания обратите внимание на образец.

— Проверьте, так ли в вашей тетради оформлена работа, как и на доске? (Слайд № 11, приложение). А вершина всё ближе и ближе. (Слайд № 12).

— А сейчас для нас с вами предстоит выполнить последнее задание. Это тест. Возьмите его и давайте вспомним, как выполняется тестовая работа? (Ученики: Нужно внимательно прочитать задание, выбрать из четырёх вариантов один правильный ответ и напротив него поставить в квадратике крестик). (Слайд № 13, 14, 15, 16, приложение).

— А теперь давайте проверим. (Слайд № 17, приложение).

VII. Итог урока. Самооценивание.

— Молодцы! Какую орфограмму мы сегодня изучали? (Ученики: Безударная гласная в корне слова).

— А какое правило мы сформулировали для проверки безударной гласной в корне слова? (Чтобы правильно написать безударную гласную в корне слова, надо изменить слово или подобрать такое однокоренное проверочное слово, чтобы безударный звук стал ударным).

— Как обозначить орфограмму? (Ученики: Безударную гласную в корне мы подчеркиваем зелёной ручкой одной чертой, в проверочном слове ударную гласную подчёркиваем двумя чертами зеленого цвета).

— А вот и наша вершина. (Слайд № 18, приложение). Красиво здесь? У вас на партах лежат облака трёх цветов: зелёного, желтого и красного. Я предлагаю вам самостоятельно оценить свою работу на уроке. Если вам всё было понятно, и вы научились писать безударную гласную в корне слова, то возьмите в руки зелёное облачко. Если вы поняли как нужно проверять написание безударной гласной в корне слова, но не все задания показались вам легкими, встречались и трудные, то возьмите в руки жёлтое облачко. Если вам было очень трудно выполнять предложенные задания, вы нуждаетесь в помощи со стороны учителя или одноклассников, то возьмите в руки красное облачко. Прикрепите их на доску в том месте, где вам больше всего нравится.

— Красивая гора «Русская грамотность»? Понравилось вам покорять горы?

VIII. Домашнее задание.

— Запишите домашнее задание в дневники. (Слайд № 19, приложение).

Упражнение 226 на странице 131 учебника. Вам дома нужно будет подобрать проверочные слова, записать их в тетрадь и выделить орфограмму.

Источник статьи: http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/598988/

Что такое орфограмма в правилах русского языка

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Русский язык не зря называют «великим и могучим». Он один из самых сложных в мире, и учить его – настоящая головная боль не только для иностранцев, но даже для коренных жителей.

И если с разговорной речью дела еще более или менее (не у всех, конечно, но в большинстве), то с письменной все куда хуже.

Дело в том, что многие слова в русском языке пишутся совсем не так, как произносятся. Каждый такой случай требует, чтобы человек залез в учебник или словарь.

Многочисленные правила – это и есть орфограммы. Их огромное количество, и даже дипломированные филологи порой не в состоянии все запомнить. Но основных правил около 70, именно такой объем и изучают в российских школах.

Орфограммы — что это такое

Орфограмма – правильное написание слов, основанное на правилах или сложившихся традициях и избираемое из нескольких вариантов.

Термин этот, как и многие другие, пришел в русский язык из Древней Греции – «orphos» (правильно) и «gramma» (буква). То есть дословно можно перевести как «правильные буквы» или «правильное написание».

Благодаря многочисленности орфограмм появилась даже целая наука, которая их изучает и описывает — орфография (что это?).

Не надо думать, что речь только о сложных словах, таких как синхрофазотрон или изподвыподверта. Нет, даже в самых простых словах, например, жизнь, счастье, вода, желтый или самолет, есть свои орфограммы. Поясним, что имеется в виду:

- ЖИЗНЬ – на слух сразу непонятно, какая буква стоит второй — «И» или «Ы»;

- СЧАСТЬЕ – на слух мы вообще слышим, что это слово начинается с буквы «Щ», а не с «СЧ»;

- ВОДА – в повседневной речи мы не произносим «О» в первом слоге, а заменяем ее на «А»;

- ЖЕЛТЫЙ – опять же, хоть и пишется этот цвет через букву «Ё», при произношении мы четко слышим «О»;

- САМОЛЕТ – опять же на слух в этом слове две буквы «А», то есть произносим мы «самАлёт».

А есть еще так называемые небуквенные орфограммы. Это правила русского языка, которые объясняют, когда надо ставить тире или дефис, когда предлоги (например, не-/ни-) пишутся слитно или отдельно, как правильно переносить слова и так далее.

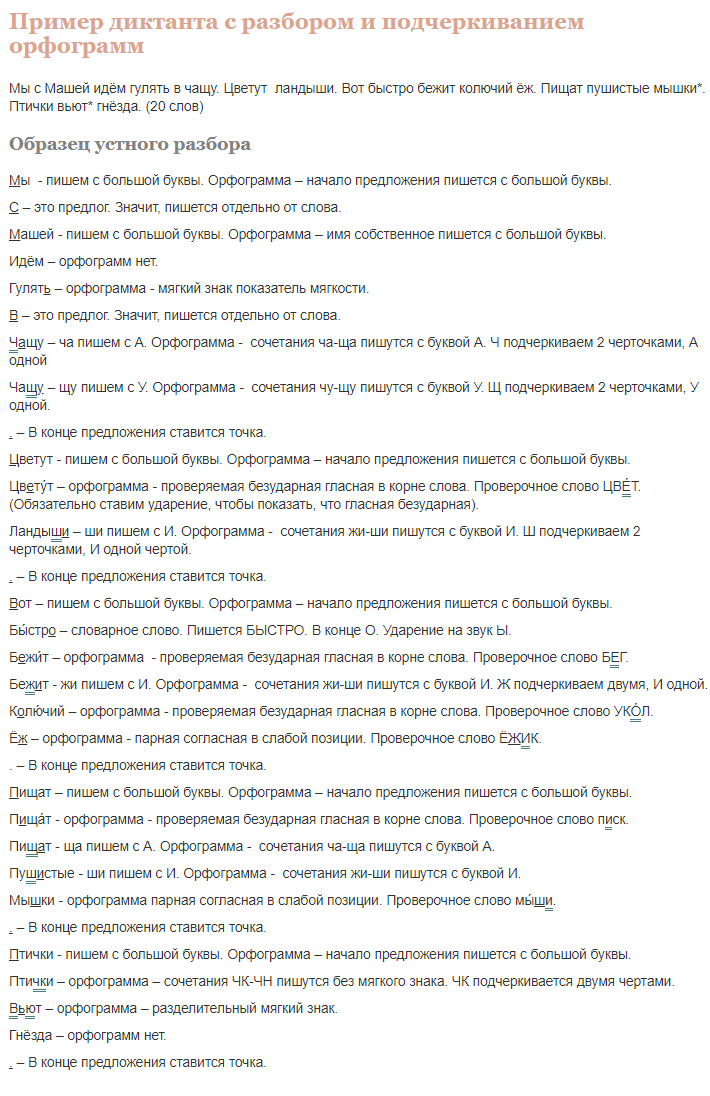

Пример разбора диктанта и подчеркивания орфограмм

Вот, например, разбор и подчеркивание орфограмм в диктанте для начальных классов (родителям первоклашек может пригодиться), который хорошо демонстрирует обширность области их использования:

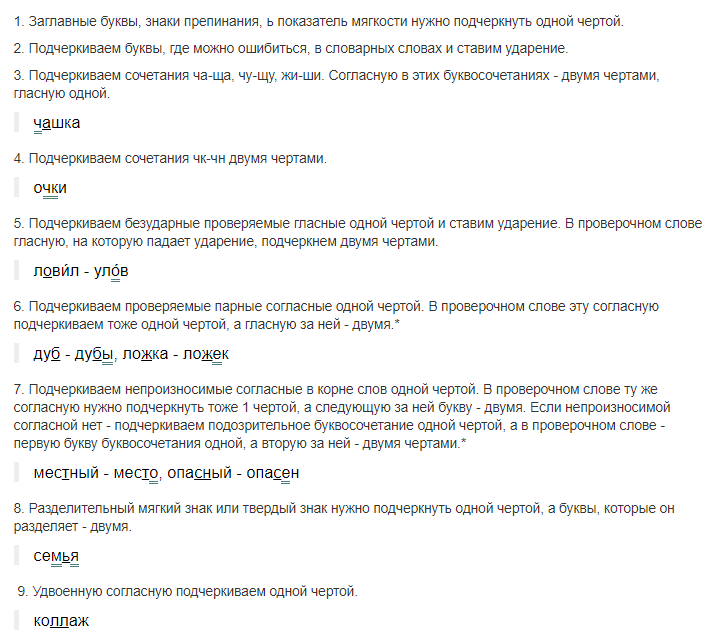

Кстати, обратите внимание на стиль подчеркивания — он различается для разных орфограмм. Вот «легенда», по которой это делается:

Тут взрослый запутается, что уже про ребенка говорить.

Самые главные орфограммы

Перечислять все существующие орфограммы мы не будем, да это и займет слишком много времени и места (проще уж тогда учебник почитать). Остановимся на самых главных, которые дети изучают в начальных классах.

С этим правилом дети сталкиваются уже в первом классе. И с малых лет мы заучиваем фразу: «Жи/ши пиши с буквой «И», ча/ща пиши с буковой «А», чу/щу пиши с буквой «У».

А все дело в том, что на слух мы воспринимаем совсем другие звуки. Например, в словах «лужи» и «широко» нам отчетливо слышится «Ы», в «чашка» и «пища» соответственно «Я», а в «чудесный» и «пощупать» — «Ю».

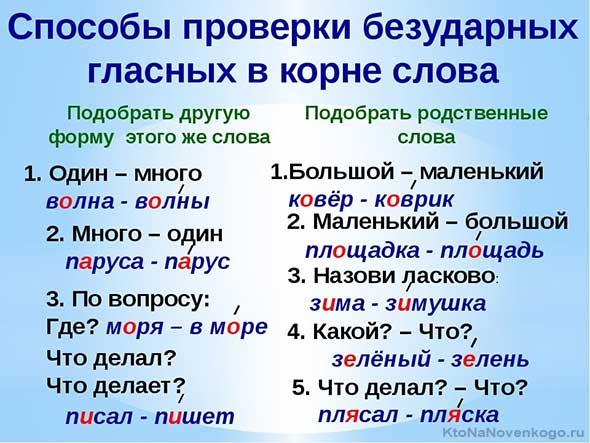

Орфограмма: безударные гласные в корне

Возьмем, для примера слова: ледяной, беговая, уходить, аргументировать. Подчеркнутые слоги – это орфограммы, так как в них не сразу понятно, какая гласная буква должна быть, а значит, возникает сложность в написании. Чтобы не допустить ошибку, нужно подобрать проверочное слово:

- ЛЕДЯНОЙ – от слова ЛЁД, а значит, нужно писать именно через «Е»;

- БЕГОВАЯ – от слова БЕГ и опять же надо писать через «Е»;

- УХОДИТЬ – проверочное слово ХОД и соответственно пишем через «О»;

- АРГУМЕНТИРОВАТЬ – проверочное слово АРГУМЕНТ.

Одной из самых сложных пар слов, относящихся к этому правилу, считаются ПОСВЯЩЕНИЕ и ПРОСВЕЩЕНИЕ. Уж больно они похожи по звучанию, но при этом означают совершенно разные вещи.

Так, у ПОСВЯЩЕНИЯ проверочным словом является СВЯТОСТЬ, поэтому пишется буква «Я», а у ПРОСВЕЩЕНИЯ проверочное слово СВЕТ, поэтому пишется буква «Е».

Но русский язык тем и сложен, что в любом правиле у него есть исключения. Например, в данном случае найдется немало слов, к которым невозможно подобрать проверочные. А потому надо просто заучить их правописание наизусть. К таким словам относятся: пенал, береза, малина, завод, банан, алмаз, шоколад, винегрет.

Орфограмма: непроизносимые согласные в корне

Мы уже упоминали в начале статьи слово СЧАСТЬЕ, которое произносится через «Щ», но пишется через «СЧ». И таких слов много, особенно когда существительное переделывается в прилагательное, и у него из-за этого может на слух «потеряться» одна из согласных. Чтобы написать правильно, нужно также использовать проверочное слово.

- СЕРДЦЕ – сердечный;

- ИЗВЕСТНЫЙ – весть;

- УЧАСТНИК – участие;

- ЗДРАВСТВУЙ – здравие;

- СОЛНЦЕ – солнечный;

- СЕРДЦЕ – сердечный;

- ЧЕСТНЫЙ – честь.

Но, конечно, есть слова, которые нельзя никак проверить. Их необходимо просто запомнить. Это, например, лестница, праздник, сверстники, чувства.

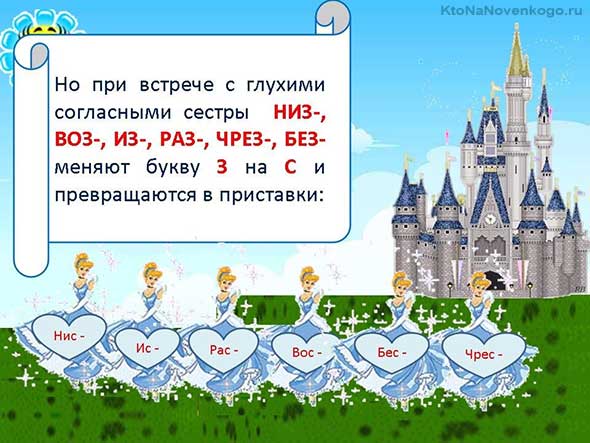

Орфограмма: приставки, оканчивающиеся на З-/С-

Это правило появилось в русском языке ровно 100 лет назад, когда большевики провели реформу. Раньше все приставки заканчивались на букву «З», и вопросов ни у кого не возникало. Теперь же есть разделения: воз-/вос- , из-/ис, раз-/рас, вз-/вс- , без-/бес- , роз-/рос- .

Чтобы узнать, как писать конкретное слово, необходимо обратить внимание на букву, которая идет после приставки. Если это глухая согласная (К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ), то используется приставка с «С» на конце.

Если же после приставки идет звонкая согласная (Б, В, Г, Д, Ж, З, Л, М, Н, Р) или гласная буква, то используются приставки с «З».

Орфограмма: глаголы, оканчивающиеся -Т/-ТЬ

Еще одна орфограмма, с которой дети знакомятся в младших классах. Вопрос простой – когда надо ставить после буквы «Т» мягкий знак, а когда не надо. И почему?

УчиТЬся никогда не поздно

Он учиТся целыми днями

Правило здесь запомнить очень просто. Надо всего лишь посмотреть, на какой вопрос отвечает глагол – «что делать?» или «что делает?». И от этого будет зависеть написание мягкого знака.

«На небе появляюТся первые звезды (что делают?)» и «На небе начали появляТЬся первые звезды (что начали делать?)»

«Маша учиТся (что делает?) читать» и «Маша хочет научиТЬся (что хочет сделать?) читать»

Орфограмма: прилагательные с -Н- и -НН-

Еще одна болезненная тема для многих школьников, особенно при подготовке к ЕГЭ. Дело в том, что тут есть сразу несколько правил, а какое из них применять, зависит от конкретного слова.

Правило №1.

Если корень существительного оканчивается на букву «Н», то в прилагательном их будет уже две.

То же самое относится и к словам, корень которых оканчивается на «МЯ».

При этом, как всегда, есть целый ряд исключений: юный, свиной, бараний, зеленый, синий, пряный, павлиний, вороний. Хотя во всех этих словах корень оканчивается на букву «Н».

Правило №2.

Если прилагательное образовано с помощью суффиксов -ЕНН- и -ОНН- , то пишется две буквы «Н», независимо от корня.

А если используются суффиксы -АН- , -ЯН- и -ИН- , то буква «Н» остается в одиночестве.

Исключения – оловЯННый, деревЯННый, стелЯННый.

Раньше в школах даже говорили, что их легко запомнить, если представить окно. У него основа стеклянная, рама деревянная, а ручка оловянная.

Правило №3.

Две буквы «Н» также пишутся в прилагательных, которые образованы от глаголов:

выстираННый (стирать), обижеННый (обижать), куплеННый (купить), жареННый (жарить).

Но опять же существуют исключения, к которым относятся устоявшиеся выражения:

«кончеНый человек», «назваНая сестра», «посажёНый отец», «прощёНое воскресенье».

Резюме

Конечно, в наше время орфограммам стало уделяться меньше внимания. Ведь большинство тестов мы теперь пишем не от руки, а печатаем на компьютерах и гаджетах. А в них есть специальные программы, которые исправят любые ошибки.

Вот только эти технические новинки вряд ли помогут школьникам при сдаче экзаменов. Да и взрослым время от времени приходится что-то писать самостоятельно. И не зная правил (орфограмм), очень легко прослыть неграмотным.

Источник статьи: http://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/orfogramma-chto-ehto-takoe-russkom-yazyke-primery-slov.html