Правила русского языка: глаголы-исключения, их употребление в устной и письменной речи

Обозначить совершаемое действие поможет такая часть речи, как глагол. Слова имеют начальную форму, выраженную неопределенной формой глагола. Инфинитив заканчивается на -ть или –ти, называет действие без указания времени и числа. Не все слова попадают под правило, есть глаголы исключения.

Разновидности глаголов

Часть речи бывает переходной и непереходной. В первом случае обозначают действие с переходом на другой предмет. Его название имеет винительный падеж без предлога. Это видно на примере: видеть небо, читать книгу. Остальные глаголы являются непереходными: улететь на отдых, расти в огороде. Еще одна характеристика глагола – его возвратность. Ее можно определить по наличию суффикса –сь и –ся: смотреться, двигаться, влюбиться. Возвратность указывает на непереходность.

Особые формы слов

Чтобы показать, как протекает действие, существует совершенный и несовершенный вид глагола. Первый проверяется вопросом, который начинается на букву с-: что сделать? Например, показать, нарисовать, купить. Имеет форму прошедшего и будущего в форме простого слова. Настоящего времени вид не имеет.

К несовершенному виду относится глагол, отвечающий на вопрос «что делать?» Это обозначает, что действие не завершено, результата нет. Простые слова находятся в прошедшем и настоящем времени. А в будущем – сложные, состоящее из двух слов: «буду» и инфинитива. Например, буду рисовать, буду слушать, будут рассказывать, будут говорить.

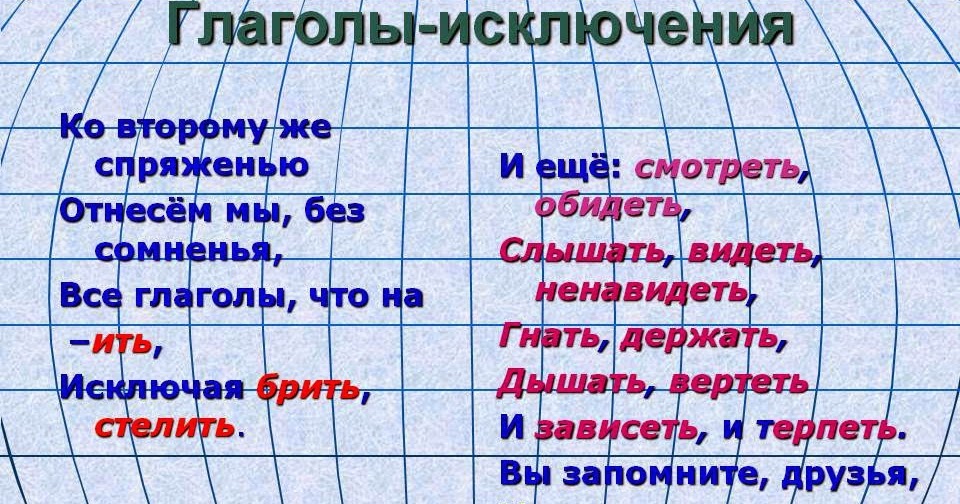

Правила правописания в русском языке сложные. Глаголы являются важной частью речи. Чтобы определить спряжение, необходимо знать, к какому лицу и числу относится слово. Отличить формы помогут окончания, которые находятся под ударением или стоят в безударном положении. Если ударение отсутствует, проверку осуществляют с помощью постановки слова в форму инфинитива. Все глаголы-исключения 1 и 2 спряжения необходимо запомнить.

Как происходит изменение слов

Исходя из контекста предложения определяют, в каком времени находится глагол. Число и лицо определяют в настоящем и будущем времени. I и II спряжение отличают личные окончания. Глаголы-инфинитивы имеют суффиксы –еть, -ать, -оть, -уть. Однако есть глаголы исключения, среди которых «брить», «стелить», а также слово «зиждиться». Последнее редко употребляется в обычной речи. Чаще его можно встретить в художественной литературе.

Слова другой группы имеют суффикс –ить. А вот глаголы исключения 2 спряжения делятся на части речи с суффиксом на –еть и –ать. Все они часто используются в устной и письменной речи, поэтому их нужно запомнить:

Можешь ты дышать и слышать,

Можешь ты смотреть и видеть,

Для лучшего запоминания таких слов можно самостоятельно придумать рифмовку.

Отличительные особенности употребления слов-исключений

Чтобы грамотно говорить и писать, нужно знать правила. Многие люди часто совершают ошибки в окончаниях. Имеет значение лицо и число. После определения этих показателей обозначают и спряжение. Важно отметить множественное число. Если спряжение первое, определяют окончание таким образом:

- 1-е лицо – окончание –ем (-ем).

- 2-е лицо – ете.

- 3-е – окончание ут (-ют).

Во втором спряжении, если глагол относится к первому лицу, выделяют окончание –у (-ю), им. Во втором лице окончание–ишь, -ите, в третьем – ит,– ат (-ят).

Среди глаголов-исключений находятся слова «хотеть» и «бежать». Они относятся к разноспрягаемой группе. При склонении получим: хочу-хотите-хотят, бежим-бежите (второе спряжение), бегут (первое спряжение). Глагол исключение «дать» и «есть» относятся к особому спряжению. Это можно увидеть на примере:

Такие же окончания будут и в глаголах с приставками.

Правила русского языка

Важно помнить, что спряжение глаголов – это целая система изменений форм слов. Характеристику относят к постоянным грамматическим признакам. Определение происходит по ударным личным окончаниям или по суффиксу инфинитива.

С окончанием под ударением не возникает проблем при написании. Правила необходимо знать, чтобы не допускать ошибок, если ударение падает на другой слог. Спряжение глаголов-исключений нужно запомнить, так как при определении нельзя воспользоваться правилом и поставить слово в начальную форму. Важно запомнить, что глагол «стелить» находится в начальной форме – инфинитиве. Личные формы образуются от глагола 1 спряжения «стлать». Например, стелют, стелешь.

Противоречие I спряжения заключается в том, что слова не подчиняются общему правилу, а переходят во второе спряжение. Вызывает затруднение написание гласных букв «е», «и», поэтому слова заучивают различными способами. Это может быть стишок или рифмовка.

Изучение правил начинается в четвертом классе. Тогда учащиеся узнают о глаголах исключениях, которые необходимо выучить. Они необходимы при написании сочинений, при выполнении домашнего задания.

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/466848/pravila-russkogo-yazyika-glagolyi-isklyucheniya-ih-upotreblenie-v-ustnoy-i-pismennoy-rechi

Развитие речи «Роль глагола в устной и письменной речи»

Цели:

- Добиться понимания роли глагола с употребления с целью достижения точности, информированности и выразительности

- Понаблюдать за использованием глаголов в прямом и переносном значении в разговорной и художественной речи.

- Воспитывать любовь к родной природе.

Учебные пособия:

1.Русский язык (6класс) под редакцией Т.А.Ладыженской “Просвещение”; 2008.

2) дидактический раздаточный материал;3) сигнальные карточки;

І. Постановка темы и целей урока.

Что без меня предметы?

Лишь названья.

А я приду – всё в действие придёт.

Летит ракета,

Люди строят зданья,

Цветут сады,

И рожь в полях растет.

(Глагол)

Проверка домашнего задания: (упр. 526)

Работа 2-х учащихся у доски: 1) вставляет пропущенные орфограммы в слова; 2) выписывает понравившиеся предложение, делает его синтаксический разбор и дает характеристику.

Класс в это время пересказывает сжато текст домашнего задания .

2. А сейчас отгадаем загадки:

- Летит – молчит, лежит – молчит, когда умрёт, тогда заревёт. (Снег)

Эту загадку Николай Алексеевич Некрасов использует в поэме “Кому на Руси жить хорошо”

- Текло, текло и легло под стекло. (Лед)

- Весной веселит, летом прохлаждает, осенью питает, зимой согревает. (Лес)

Что вам помогло отгадать загадки?

(Глаголы, которые означают действие предмета.)

3. Итак, сегодня выясним какова роль глагола в устной и письменной речи.

Возможно, кто-то уже сам сможет дать ответ на этот вопрос. ( использование при ответе выражений, я считаю. по- моему мнению. наблюдая за. )

Конечно, это так. А вот как Татьяничева характеризует глагол. Спишите это стихотворение, расставив недостающие знаки препинания и объясните смысл.

Он энергичен, многолик

– Глагол.

Он действовать привык.

Необходим он –

Вот в чём соль.

Я говорю, ему

Глаголь!

(А.Татьяничева.)

- Как автор характеризует глаголы?

- Объясните разницу между словами “глагол” и “глаголь”.

- Посмотрим в словаре значение этих слов (работа со словарем)

- Как вы понимаете выражение “Вот в чём соль?:”( Вот в чём главный смысл.)

- И в чём же эта “соль” (суть, смысл)? (Глагол необходим).

- Почему же так необходим глагол? Зачем он употребляется в речи? – вопросы сегодняшнего урока.

Продолжаем доказывать, что роль глагола очень значительна в русском языке. Для этого у вас на парте художественные тексты с заданиями.

З\Д: прочитайте этот текст ( ученик один читает выразительно)

ІІ. Сравнительный анализ текстов (используем раздаточный материал)

Ч. дная картина,

Как ты мне р. дна:

Белая равнина,

Полная луна,

Свет с небес высоких,

И бл. стящий снег,

И саней д. леких

Одинокий бег.

(А.Фет)

На дворе гуляет непогодь,

Ночь стоит темным -темна,

И совою пучеглазою

Из-за туч глядит луна.

Под окошком ветви яблони

Так и ходят ходуном,

И березка с дубом шепчется,

Как со старым колдуном.

(П. Комаров)

Определите стиль речи. (Художественный)

Запишите их и выполните задания к ним (2 ученика выполняют у доски):

1 ученик работает с первым текстом (Словарный диктант из слов текста- вставить пропущенные орфограммы)

2 ученик — выделяет грамматические основы первого предложения во втором тексте, дает его характеристику и рисует схему.

Устно ответьте на вопросы:

1. О чём говорится в этих стихотворениях? (О природе, о состоянии природы.)

2. Как называется описание природы? (пейзаж)

Пейзаж (лат. Пейз) – страна, вид, местность.

4. Одинаковым ли вы видите пейзаж в стихотворениях?

1 стихотворение – неподвижная природа, спокойствие.

Как удается А.Фету подчеркнуть состояние покоя в природе?

(Нет ни одного глагола, только существительные и прилагательные)

2 стихотворение – подвижная, динамическая картина, природа в движении.

Какая часть речи помогает оживить картину? (Глагол)

Почему у Комарова так много глаголов? (Разгул непогоды)

Вывод: в том и другом случае дается описание природы (ночной пейзаж), но существительные создают картину неподвижности, покоя, глаголы подчеркивают действие, движение.

5. В чем особенность глаголов, употребленных П.Комаровым? Какова их роль?

(Глаголы в переносном значении придают выразительность, создают образную картину осенней непогоды, очеловечивают природу.)

6. Какой художественный прием использовал Комаров? (Олицетворение).

7. Какой глагол входит в устойчивое словосочетание – фразеологизм. Что он обозначает? (“Ходят ходуном” — сотрясаются, быстро двигаются.)

Предложение одному ученику сделать вывод по теме урока.

2). Работа в парах (используется раздаточный материал ).

— Будьте внимательны, так как домашнее задание у вас будет творческое и вы можете использовать материал данного урока. А задание будет следующим ( запись в дневники):

Домашнее задание (по выбору учащихся).

Написать короткую пейзажную зарисовку, используя глаголы (“Метель разбушевалась”, “В заснеженном царстве”).

Записать глаголы, которые характеризуют непогоду, определив у них лицо, число, время.

Давайте зачитаем эти четверостишия. Они вам хорошо знакомы.

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя,

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя.

(А. Пушкин)

Не ветер бушует над бором,

Не с гор побежали ручьи,

Мороз – воевода дозором

Обходит владенья свои.

(Н.А. Некрасов)

Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна.

Словно белою косынкой

Подвязалася сосна.

(С.Есенин)

— Спишите, укажите глаголы, употребленные в переносном значении. Найдите олицетворения.

5. Редактирование (используем раздаточный материал ). Запишите правильно:

А сейчас попробуем себя в роли корректора ( объяснение значения слова)

1). Мы посетили городской музей и вынесли из него самое ценное, самое интересное.

2). На каждого члена кружка “Юный техник” падает по пять–шесть моделей.

— Почему данные предложения вызывают смех?

— Чем объясняются ошибки в употреблении глаголов?

— В каком случае глаголы служат точности и выразительности речи? (Когда употребляются в свойственном им значении).

Итак, какова же роль глаголов в устной и письменной речи?

Карточки-задания: ( коллективная работа)

1. Глагол – это служебная часть речи? (да \ нет)

3.К какому лицу относятся глаголы, отвечающие на вопросы: что делает? Что сделает?

(1\ 2\ 3 – подчеркните правильный ответ).

6. К какому спряжению относится глагол СТЕЛИТЬ?———————

Литература

- Практическое пособие по развитию речи / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. — М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2002.

- Я иду на урок русского языка: Русский язык: Книга для учителя. — М.: Издательство “Первое сентября”, 2000.

- Издательство “Первое сентября”, 2005 год.

Источник статьи: http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/641380/

Презентация по русскому языку «Глаголы речи в русском языке»

Международные дистанционные “ШКОЛЬНЫЕ ИНФОКОНКУРСЫ”

для дошкольников и учеников 1–11 классов

VI Международный дистанционный конкурс «Старт»

- 16 предметов

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Наградные и подарки

Описание презентации по отдельным слайдам:

ГЛАГОЛЫ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М.А.БУЛГАКОВА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»). Выполнили: Кукушкина Кристина, Перминова Юлия, учащиеся 9 класса «В» МОУ Гимназия №8. Руководитель: Лысенко Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы.

Актуальность исследовательской работы, предмет и объект исследования. Актуальность исследовательской работы заключается в постоянном интересе к глаголам речи в русском языке. «Глаголы говорения» чрезвычайно востребованы в любой сфере человеческой деятельности, в том числе и учебной». Объект исследования – тематические группы глаголов речи. Предмет – глаголы речи в повести М.Булгакова «Собачье сердце».

Цель и материал исследования. Структура и объем. Цель: определить функционирование глаголов говорения в повести М.Булгакова «Собачье сердце». Материал: произведение М.А.Булгакова «Собачье сердце». Структура и объем исследования: 1. введение; 2. 3 главы; 3. заключение; 4. список использованной литературы.

Задачи данной работы и методы их решения. Задачи: 1. дать общую характеристику глаголов речи; 2. выбрать из произведения М. Булгакова «Собачье сердце» лексику, входящую в тематическую группу «глаголов говорения»; 3. определить стилистические особенности глаголов речи в повести. Методы: 1. описательно-аналитический; 2. сопоставительный; 3. метод контекстуального анализа.

Глава 1. Общая характеристика глаголов речи. Глаголы речи обозначают действие (в широком смысле), совершаемое речевым аппаратом. Это произношение членораздельных звуков — отдельных слов и фраз — в процессе речевого общения. Терминологическая определенность понятию речевой деятельности по Ф. де Сосюр – многогранность и бесформенность, поскольку она вторгается во все сферы человеческой деятельности. В ЛЗ глаголов, называющих процессы речи, отражается не только действие говорения, но и другие действия, обнаруживающиеся посредством говорения или протекающие параллельно с ним.

Глагол «говорить» как обозначение общего процесса говорения, его языковые значения. Языковые значения: 1. “владеть устной речью”; 2. “владеть тем или иным языком в его I живом произношении”; 3. “произносить, выговаривать какие — либо единицы речи (звуки, слоги, слова, фразы и т.д.)”; 4. “выражать с помощью речи какие – либо мысли»; 5. “сообщать, рассказывать о чем — либо”; 6. “рассказывать, вести беседу”.

Глагол «общаться» как идентификатор в группе глаголов общения. В качестве идентификатора в группе глаголов речевого общения выступает глагол «разговаривать», семантическая структура которого представлена двумя компонентами или семантическими признаками (дальше -СП) : 1. обмениваться с кем-либо мыслями, мнениями, сведениями; 2. вести разговор, беседу.

Глава 2. Функционирование глаголов речи в повести М.Булгакова «Собачье сердце». Принцип деления групп глаголов речи по Л.М. Васильеву: 1. глаголы, характеризующие внешнюю сторону устной или письменной речи; 2. глаголы, характеризующие содержание мысли, выражаемой посредством устной или письменной речи; 3. глаголы, характеризующие коммуникативную сторону устной или письменной речи; 4. глаголы со значением речевого взаимодействия и контакта; 5. глаголы со значением побуждения, выражаемого посредством устной или письменной речи; 6. глаголы со значением эмоционального отношения и оценки, выражаемых посредством устной или письменной речи.

Примеры из текста к 1-ому, 2-ому, 3-ему разряду. 1. Говорить, произносить, молвить, вставить, повторить, добавить. «Не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович». [1, с.208] «Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков. » [1, с.245] 2. Высказывать, выражаться, болтать, острить, намекать, выкрикивать. «Там пуговка есть такая, — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, — нажмите её книзу… Вниз нажимайте! Вниз!» [1, с.249] 3. Сообщать, передавать, докладывать тождественны по ЛЗ «сообщать что-либо кому-либо посредством речи». «Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, — расстроенно докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, какой мерзавец!» [1, с. 222] «Боже мой! Ещё что-то! – закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям». [1, с. 247]

Примеры из текста к 4-ому, 5-ому, 6-ому разряду. 4. Спорить, ответить, беседовать. «Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович». [1, с. 207] «В спальне принимать пищу, — заговорил он придушенным голосом.. » [1, с. 212] 5. Приказывать, просить, командовать, звать. «Сюда их! — хищно скомандовал Филипп Филиппович». [1, с. 215] 6. Опорочить, клеветать, кричать. «Господа!- возмущенно кричал Филипп Филиппович.- Нельзя же так! Нужно сдерживать себя». [1, с. 210] В состав этого многочисленного класса входят два подкласса: 1. глаголы со значением эмоционального отношения; 2. глаголы со значением оценки (положительная и отрицательная).

Глава 3. Стилистические особенности глаголов речи в повести «Собачье сердце» Стилистика — раздел науки о языке, изучающий стили литературного языка и языковые средства, создающие их особенности. Стиль языка — это совокупность языковых особенностей — лексических, грамматических, фонетических, придающих речи определённую окрашенность, делающих её разговорной, научной, деловой и т.д.

Стилистические средства, выражающие отношения к словам: 1. эмоционально окрашенные (экспрессивные). Выражают отношение к предметам: уменьшительно — ласкательное, пренебрежительное, бранное; 2. стилистически-окрашенные выражения. бранное. Выражают отношение к слову: разговорное, просторечное, народно — поэтичное, грубо — просторечное, высокое, сниженное. Обращение к языку М. Булгакова обусловлено: 1. особенностью творческого метода писателя, побуждающего предполагать высокую стилистическую активность лексической системы; 2. исключительной диалогичностью повести.

Выводы: 1. Тематическая группа глаголов речи в повести представлена большим количеством (629 единиц) слов с различными семантическими оттенками. 2. Общим смысловым идентификатором глаголов речи является опорное слово говорить, совмещающее в своем значении все аспекты речевой деятельности: произносительный, экспрессивный, коммуникативный. Этот глагол и его производные встречаются в повести около 90 раз. Наиболее употребительны следующие формы этого глагола: говорил – 22; говорите – 11; говорю – 9; говорил – 9; говорить – 7; выговорил – 4; говорят – 4; говорила – 3; заговорила – 3; разговаривают – 2; проговорил – 2; поговорить – 1; выговорила – 1; поговорил – 1.

Выводы: 3. По одному разу М. Булгаковым употреблены в повести такие глаголы как: повторить, прошипеть, узнать, буркнул, выкрикивал, промычал, охнула, окликнул, болтала, восклицал, проповедовать, посоветовал. 4.Также убедились, что глаголы речи, относящиеся к тематической группе глаголов говорения, представлены следующими цифрами: молвить 26 повторить 5 бубнить 2 кричать 26 приказать 5 шептать 2 воскликнуть 19 греметь 5 сказать 40 спрашивать 17 возразить 4 спросить 40 отозваться 16 предложить 4 ответить 60 бормотать 11 утверждать 4 ругать 7 реветь 5 орать 3 выть 7 произнести 9 шепнуть 3 перебить 7 добавить 8 бурчать 2 выражаться 2 рявкнуть 2 вопить 3 сообщать 3

Список источников литературы: 1. Булгаков М.А. Рассказы. Повести. – М., 2002. 2. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э. Современный русский язык: Учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М: Логос, 2002. – С. 528. 3. Васильев Л.М. Семантика русского глагола. – М.: Высшая школа, 1981.- С.184. 4. Виноградов В.В. Русский язык. – М.: Высшая школа, 1986. 5. Глаголы говорения в функции введения прямой речи как средство художественно-образной конкретизации // Функциональные разновидности речи в коммуникативном аспекте. – Пермь, 1988.- с.128-135. 6. Грамматика современного русского литературного языка. – М., 1970. 7. Иванова Т.А. Особенности функционирования говорить – сказать в составе вводных элементов // Разноуровневые единицы языка иих функционирование в тексте. – СПб., 1992. – с.72-77. 8. Лексико – семантические группы русских глаголов. – Иркутск, 1989. – 176с. 9. Лексико – семантические группы русских глаголов: Учебный словарь – справочник. Свердловск, 1988. – С.154. 10. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 1960. 11. Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. – М., 1996. 12. Словарь современного русского литературного языка: В 17 томах. – М., 1950 1965.(= БАС).

Источник статьи: http://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-glagoli-rechi-v-russkom-yazike-1165007.html