Дон батюшка

Шумит камыш от ласкового ветра,

Теряется Дон-батюшка вдали,

Наполнив влагой воздух ночью щедро.

Рассвет встречают криком журавли.

Большой табун затих на водопое,

Туман растёкся дымкой по реке,

Деревья в этом утреннем покое

Нависли над водой невдалеке.

Вспорхнули перепёлки в чистом поле,

Орёл парит безмолвно в вышине,

Качается бударка на приколе,

Кузнечики стрекочут в тишине.

С натугой казачата бредень тянут,

Старательно держа намокший кляч .

Забытые цветы на корче вянут,

Станичник на коне пронёсся вскачь.

Колоколов звон тает над рекою,

Пронзили солнца лучики листву,

Трава искрится выпавшей росою,

Река впитала неба синеву.

И голова кружится, как от хмеля —

Прекрасней нет тебя, казачий Дон!

От счастья замирая и немея,

С трудом сдержал восторга тихий стон.

Вода твоя неспешными веками

Несла через стремнины корабли.

Высокий берег высится над нами,

Как часовой донской родной земли.

Спасибо, Дон, пришла пора прощаться,

Родившись здесь, всегда горжусь тобой,

Всю жизнь к тебе я буду возвращаться,

Навеки стал моею ты судьбой!

Источник статьи: http://stihi.ru/2014/04/15/11261

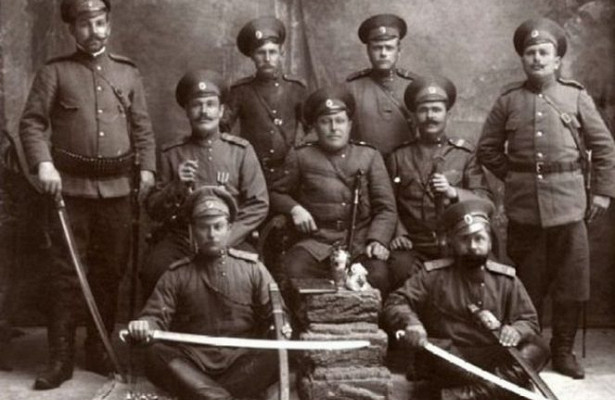

«Дон Иванович»: почему донские казаки поклонялись реке

Донское казачье войско — самое древнее и крупное из всех казацких воинств России (существует со второй половины 16 века). С самого начала казачество жило привольно и управлялось казачьим Кругом, а служба царю обеспечивала привилегированное положение казаков в России, делала их воинским сословием. Казацкое благополучие обеспечивала и главная река их землицы — Дон. Он же занимал одно из центральных мест в фольклоре и образе мира в восприятии казаков. К родным местам казаки относились с большим трепетом, а Тихий Дон стал объектом своеобразного казацкого культа. Любимый Дон они называли «батюшкой» и «родимым кормильцем». Как писал больше ста лет назад исследователь истории казачества Евграф Савельев, Дон олицетворяли и даже обращались к нему мысленно, величая реку «Доном Ивановичем». По легенде, души погибших на чужбине донцев восстают во время бурь и, пылая огнем, просят Бога перенести их останки на родимую землю Тихого Дона. Река была символом родины для казака. В песнях, грамотах и письмах казаков также отражается их любовь к Дону. В старинной казачьей песне были такие слова: «Как ты, батюшка, славен тихий Дон, ты кормилец наш, Дон Иванович, про тебя лежит слава добрая, слава добрая, речь хорошая. ». Подобное обращение к Дону идет из глубины веков (когда обращение к объектам природы как к живым было весьма характерно).

О Доне всегда вспоминали казаки в письмах друг к другу. Одному из самых известных донских атаманов, основателю Новочеркасска и герою всех войн России начала 19 в., Платову Матвею Ивановичу, казак Ермолай Гаврилович писал: «Отчего же все это держится, отчего мы любим тихой Дон? Ты, отец наш батюшка, любишь Русь и любишь Дон святой. Ведь мы ведаем все, что ты ни делаешь; знаем мы, что нет ни гонца, ни посла от вас, чтоб ему ты не приказывал: «Поклонись Дону Ивановичу; ты напейся за меня воды его; ты скажи, что казаки его все служат верою и правдою». А ведь это-то нам, батюшка, слаще меда, слаще сахара. Ну да как же не любить нам нашу родину, не любить нам Дона-батюшки?». Земля донская казакам была дороже золота и других «зипунов», а Дон — тем более, и одухотворяли его и обожествляли так, что Платов просил передавать ему поклоны.

Но случалось, что поклоны Дону Ивановичу приходилось отвешивать не по доброму поводу, а, например, в знак извинения перед «батюшкой» и «кормильцем» (а заодно и перед всем народом). Своеобразные поклоны были частью так называемых позорящих наказаний, практиковавшихся по обычному праву у донцев. Такие наказания применялись в том числе к уличенным в воровстве. Попавшегося воришку связывали, на шею навязывали все украденное им, дабы под тяжестью этих предметов он склонил голову, а затем вели по селу и били (иногда даже могли и покалечить в гневе) руками и палками или секли розгами. Украденное могло при этом весить немало: воровали ведь лошадиные хомуты, свиные окорока, мешки с зерном, корыта, инструменты и прочее добро. Водить с этим по деревне могли до тех пор, пока от изнеможения не упадет вор на землю.

Могли заставить кланяться и прелюбодеев. В одном случае в Пятиизбянской станице казака, пойманного с чужой женой, схватив, раздели: сняли порты, женщине подняли юбку, связали их этими портками и водили по станице, повесив им перед этим ведра на шею, в которые колотили во время этой процессии. Подобные «срамления» были обычным делом в донских станицах, и поклоны были одним из самых важных символических элементов наказания, так как маркировали покорность преступников и признание ими своей вины.

Источник статьи: http://cyrillitsa.ru/tradition/126081-don-ivanovich-pochemu-donskie-kazaki.html

«Батюшка»: почему казаки так называли реку Дон

Река Дон для местных казаков имела сакральное значение — она фигурировала в фольклоре и занимала особое место в восприятии мира. Казаки называли реку «родимым кормильцем» и «батюшкой». Считалось, что души погибших на чужбине казаков во время бурь восстают и просят Господа перенести останки на тел на родимый Тихий Дон. Казаки уважительно называли реку Доном Ивановичем. Дону отдавали честь, данью уважения было напиться воды из реки, приговаривая, что она слаще меда и сахара. Передавая привет из далеких крев, казак просил напиться за него воды из Дона.

Языческие корни

Но часто бывало, что к Дону обращались не только в радости, но и в трудную минуту. У казаков было принято извиняться перед рекой в случае проступков отдельных людей. Поклониться «кормильцу» и «батюшке» Дону нужно было, чтобы загладить свою вину перед рекой и всем донским казачеством. Поклонение природе и стихиям пришло к казакам еще из язычества.

Например, уличенных в воровстве казаков обвешивали всем награбленным, после чего отправляли поклониться Дону. Предварительно их просили пройти по всему селу, чтобы все увидели воришку. Иногда вес уворованных вещей исчислялся десятками килограммов. Поэтому казак с окороком свиньи или мешком зерна на шее уже через короткое время падал от изнеможения. Но его все равно заставляли дойти до берега Дона, чтобы поклониться реке и попросить у нее прощения. Пока воришка шел, его могли сечь розгами или бить палками.

Чтоб неповадно было

Бить поклоны Дону могли заставить и прелюбодеев. Известен случай, когда казака в Пятиизбянской станице поймали на измене с чужой женой. С мужчины сняли порты, а женщине подняли юбку. Раздетых любовников связали этими портами, после чего пустили по селу, чтобы другим неповадно было блудить. Для усиления эффекта на шею им повесили пустые ведра, по которым колотили, привлекая внимание окружающих.

Подобное «срамление», завершавшееся поклонами Дону, было вполне привычным делом для донских казаков. Сам факт поклона реке означал признание преступником вины, своего рода покаяние.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/batiushka-pochemu-kazaki-tak-nazyvali-reku-don-5f1ea4604434eb6c6ce5b6d7

Дон батюшка, Дон кормилец

Течёшь, ты Дон-река широкая

Великой, Русскою рекой

И синь твоя глубокоокая,

Терзает Русскою тоской.

В степи вскормили травы сочные,

Твои Донские берега

И воды вешние да сточные,

Дают подталые снега.

Ты, слышишь Дон, летят залётные,

С обратной стороны Земли,

Донские птицы перелётные,

Курлычат в небе журавли.

Река Дон — одна из наиболее интересных и самых древних рек европейской части нашей страны. Свое начало река берет маленьким ручейком г. Новомосковска Тульской области. Неподалеку от места источника, в парке города установлен символический памятник начала реки. Начиная дальний путь, река приходит на север Ростовской области и впадает в Таганрогский залив Азовского моря, образуя дельту в 340 км2. От истока до устья река четыре раза меняет свое направление, в том числе два раза на территории Ростовской области. Дон протекает через Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области. Протяженность реки составляет 1890 км. Река Дон – типичная равнинная река, расположенная в степи. Воды реки Дон подпитываются 5200 различными притоками, длина которых превышает 60100 км. Причем только в нашей Ростовской области общее количество больших, средних, малых и очень малых рек составляет 4991. Имея большую протяженность, река протекает через разные климатические зоны: начинаясь в зоне широколиственных лесов, Дон доходит до засушливых степей. Все прибрежные территории реки поражают особой красотой живописных пейзажей. Красочные луга с ярким переливом запахов цветов, бескрайние ковыльные степи, тихие заводи камышей и краснотала создают особую атмосферу, испытать которую можно находясь на берегу гордой и великой реки Дон. Гидрографы полагают, что река Дон – одна из самых древних рек, которые протекают по Европейской части Российской Федерации, зародилась несколько сотен тысяч лет назад.

Для реки характерно ассиметричное строение русла. Это значит, что на протяжении почти всей длины реки, правый берег крутой и отвесный. В некоторых местах высота его достигает 230 м. А левый берег, наоборот, пологий и низменный.

Имя реки Дон имеет скифско – сарматское происхождение. Древние греки считали его границей между Европой и Азией. В период средневековья русские купцы вели здесь оживленную торговлю с арабским Востоком. С XV в. река Дон становится основным торговым путем в Крым. В конце XV в. низовья Дона обосновали для места проживания казаки. О происхождении донского казачества существует несколько версий и единого мнения по этому спору нет до сих пор. Но название «донские казаки» пошло от название реки, где они поселились. Все течение Дона было окончательно утверждено за Россией в царствование Анны Иоановны. Для жителей донского края, Дон был больше, чем просто река. Казаки с любовью именовали его как «Наш кормилец и поилец Тихий Дон — Батюшка» Главным источником существования для казаков была рыбная ловля. Владеть рекой в пределах земли Войска Донского и вести лов рыбы было подтверждено высочайшим указом от 5 марта 1738г. В реке водился 61 вид рыбы. Все они в зависимости от мест обитания и размножения делятся на четыре группы: морская, проходная, полупроходная, пресноводная и все они встречались как в реке, Азовском море, так и в пресных водах Таганрогского залива. В XVI-XIX вв. Дон, его низовья и Азовское море обладали богатейшими в мире рыбными ресурсами. Основными видами промысловой добычи породы красных рыб (осетр, севрюга, стерлядь и белуга) и белых рыб (сом, сазан, судак, лещ, тарань, сельдь) Лов рыбы осуществлялся сетями, вентерями, волокушами, черпаками. Сети для лова рыбы в Азовском море были до 250 м. длиной. В них сразу могло попасть 2 тысячи рыбин. Самыми крупными из пород красной рыбы считается белуга и осетр. Вес белуги может достигать 350 и больше килограмм. Так, например, в 1930г. бригада рыбаков г. Азова выловила на тоне «Городская яма» белугу — самку весом 515 кг., давшую икры более 50 кг. Из пород белой рыбы к крупным можно отнести сома и сазана. Но в последнее время запасы донской рыбы сильно истощились. Крупные уловы стали редкостью. В Красную Книгу России занесены шамая и азовская белуга. С каждым годом сокращается поголовье сазана, судака, леща, рыбца, тарани, сельди. Причин, приведших к такому итогу множество. Это и загрязнение воды, и дефицит кислорода в воде, и браконьерство в нерестовый период, и строительство гидротехнических сооружений, судоходство по реке. Чтобы возродить былую славу рыбного донского края предпринимается ряд мер. Вводится временное ограничение на лов рыбы. Все чаще рыбалка разрешается в специально отведенных заповедных местах, например, в Веселовском и Цимлянском водохранилищах. Искусственно воспроизводится, а затем выпускается молодь рыбы. 2017 год признан в России годом экологии в России. Разрабатывая комплекс мер, направленных на охрану природы, человек одновременно решает задачу улучшения качества собственной жизни. Ведь мы не можем жить вне природы и без природы. Человек активно использует запахи, зрительные и звуковые образы живой природы. Нам, жителям донского края трудно представить себе человека, слушающего звуки стели, шорохи трав, трели птиц. А в крупных городах Европы такой способ общения с природой используется и пропагандируется. И чтобы наши дети и внуки бегали по зеленой траве, пили чистую воду, любовались воочию красотами родного края, мы, взрослые, собственным примером должны показать бережное отношение ко всему живому, что окружает нас. Мы должны воспитать бережное и разумное отношение к окружающей среде, сформировать экологическую культуру, при этом опираться на народные традиции и обычаи наших предков. Неплохо бы было вернуть старую традицию, когда всей станицей выходили чистить от мусора, веток, песчаных заносов реки и пруды, засаживались берега деревьями и кустарниками. Река для казаков была живым существом. Ее берегли и почитали как стариков – родителей. Как отмечал наш великий донской писатель М.А.Шолохов, будущего без прошлого не бывает. Чувство любви и беспокойства за тех, кто будет жить после нас, это – ответственность перед будущим.

Источник статьи: http://proza.ru/2017/03/27/1609