что такое фонетический процесс оглушения?

Ответы

westernw777 (27) 7 (36249) 4 5 21 8 лет

Похожие вопросы

Не на филфаке, случайно, учишься?

[// ты дл’ь_м/\н’а / гл/\ток в/\ды ф_пустнын’ь /ты дл’ь_м/\н’а / м/\й’ьк ф_х/\лодный шторм /

н’и зр’а суд’ба ст/\лкнулъ нас / /\тнын’ь /

мы друк_а_друг’ь мысл’ам’и жыв’ом /

мы словнъ дв’э зв’и^езды на н’и^е/\склон’ь /

што р’адъм друг дл’/\_другъ дар’ьт св’эт /

л’убов’ н/\д_нам’и туч’и томный’ь р/\згон’ит /

и дл’ъ_м’ьн’а н/\_с’в’эт’ь н’ик/\во д/\рожЪ н’эт //]

и^е — И в степени Е

й — И неслоговое

/\ — крышечка

Если писать еще с аккомодацией, лабиализацией согласных и т.п., будет путаница.

Лабиализация — перед [у] и [о], над согласной ставится кружочек.

Аккомодация — мягкие согласные перед, после или с двух сторон от гласного (ставится точка с соответствующей стороны).

Ударения поставить несложно.

Не думаю, что 100% правильно, сама только на 1 курсе.

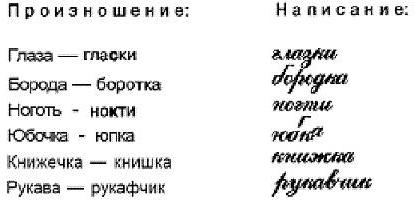

Оглушение согласных: определение понятия, толкование и значение лингвистического термина

Такой процесс, как оглушение согласных звуков в потоке речи — явление, с которым не понаслышке знакомы не только люди, получавшие образование по «языковому», филологическому профилю, но и логопеды и их посетители. Сам по себе этот процесс естественен, но в ряде случаев он становится причиной многих проблем. В частности, оглушение слова в неправильный момент может стать причиной неприятного впечатления от речи говорящего. А в случае с иностранным языками и вовсе полностью исказить значение произносимого слова и поставить человека в крайне неловкое положение. Именно по этой причине следует разобраться с возникновением оглушения согласного в неправильном месте и начать решение этой проблемы. Поскольку раннее начало работы над ней во многом определяет скорость получения результата и его уровень.

Речь и изменения звуков

Отчетливо выговаривать отдельные звуки — достаточно простая задача, однако необходимости в ней почти не бывает. К ней прибегают только в процессе работы над новыми звуками. Человеческая речь представляет собой поток звуков, в котором отдельные элементы так или иначе влияют друг на друга, определенным образом изменяя «соседей» и изменяясь самостоятельно.

Изменениям могут подвергаться как гласные звуки (например, они могут менять или утрачивать какие-либо из своих характеристик, получать призвуки), так и согласные звуки (могут, к примеру, уподобляться друг другу, выпадать, озвончаться или оглушаться). Какие-то из этих явлений являются произносительной нормой, какие-то — типичны для русского языка, а другие можно встретить лишь при изучении иностранного. В любом случае изменения звуков в потоке речи — явление неизбежное, особенно явно заметное на примере согласных звуков.

Изменения согласных в потоке речи

Наиболее часто встречающееся в русском языке изменение согласного звука в потоке речи — ассимиляция. Суть явления, обозначаемого этим лингвистическим термином, заключается в уподоблении одного звука другому по какому-либо признаку. Сама ассимиляция бывает нескольких видов. Например, ее можно разделить на полную и неполную. Пример полной ассимиляции можно найти в слове «сшить», где звук «с» в начале слова полностью уподобляется следующему за ним звуку «ш». К примерам неполной ассимиляции и того, в каких словах происходит оглушение согласного, можно отнести «д» в слове «подкоп». Ассимиляцию можно также разделить на регрессивную и прогрессивную. Первая — влияние последующего звука на предшествующий согласный. Вторая, соответственно — наборот.

Озвончение согласных

Озвончение согласных — достаточно распространенное явление, одно из наиболее частых фонетических процессов в потоке речи, наряду с оглушением звука. Чаще всего встречается в нескольких положениях:

- В случае нахождения звука на стыке морфем. Например, в словах «просьба», «сбор» и «сделка» находящийся на стыке частей слова глухой согласный звук озвончается, переходя в свою пару.

- При нахождении озвончаемого звука на стыке слова и предлога, стоящего перед ним, как, например, в словосочетаниях «к дому» и «с дачи».

- На стыке слова со стоящей за ним частицей.

Озвончение согласного звука во многом связано его окружением в потоке речи и процессом неполной ассимиляции. Причем как регрессивной, так и прогрессивной.

Оглушение звонких согласных звуков

Наиболее часто встречающееся в русском языке и наиболее типичное для него явление, считающееся нормой. Это оглушение согласного на конце слова. Особенно в тех случаях, когда за ним следует пауза. Примерами слов с оглушением согласных на конце могут служить «дуб», «зуб», «огород». Вариантов можно указать немало. В данных ситуациях оглушение согласного имеет под собой физиологическую основу. В связи с тем, что следом за произносимым словом следует пауза, речевой аппарат в момент произнесения начинает приходить в состояние покоя, работать с меньшим напряжением. В результате согласный звук и теряет свою звонкость. Также согласные звуки могут оглушаться, если они находятся перед другими глухими согласными (упомянутая выше неполная ассимиляция).

Однако случается так, что порой человек не произносит звонких звуков вообще, оглушая их, или какую-то группу звуков. Это не всегда делает речь непонятной, но в значительной мере усложняет понимание того, что говорящий хочет донести до своего собеседника. Как правило, такое чрезмерное оглушение заметно уже в детском возрасте и исправляется занятиями со специалистом-логопедом, который с помощью специальных упраженний помогает ребенку овладеть правильной артикуляцией.

Работа над произношением

Как уже было сказано выше, оглушение — процесс естественный в ряде случаев. Это вполне нормальное явление. Однако порой случается так, что человек неосознанно по какой-либо причине оглушает согласный там, где он должен оставаться звонким. Такие ситуации становятся проблемой, требующей решения, в том числе помощи специалиста-логопеда.

В том случае, если оглушение — логопедическая проблема, оно имеет несколько возможных причин. Каких? Например, оглушение согласных может быть связано с нарушениями слуха, неправильной работой голосовых связок или несформированностью у человека процессов распознавания произносимых звуков. Так или иначе, исправление произношения имеет несколько этапов:

- работа над щелевыми звуками;

- работа над последовательностью взрывных звуков.

Краткое подведение итогов

Оглушение согласного звука — процесс неизбежный и естественный. В некоторых случаях оно является частью произносительной нормы русского языка, в других — это ошибка, над исправлением которой следует усердно работать. Кроме того, в силу ряда причин некоторые люди непроизвольно оглушают звуки в неправильном месте. Но даже такие случаи поддаются коррекции. Работа над правильным произношением звуков необходима, в том числе и для того, чтобы речь говорящего соответствовала стандартам языка, была понятна его собеседнику. Более того, правильная речь является залогом хорошего первого впечатления о человеке. А первое впечатление, как известно, способно повлиять на многое, но исправить его бывает очень сложно.

Источник статьи: http://fb.ru/article/332048/oglushenie-soglasnyih-opredelenie-ponyatiya-tolkovanie-i-znachenie-lingvisticheskogo-termina

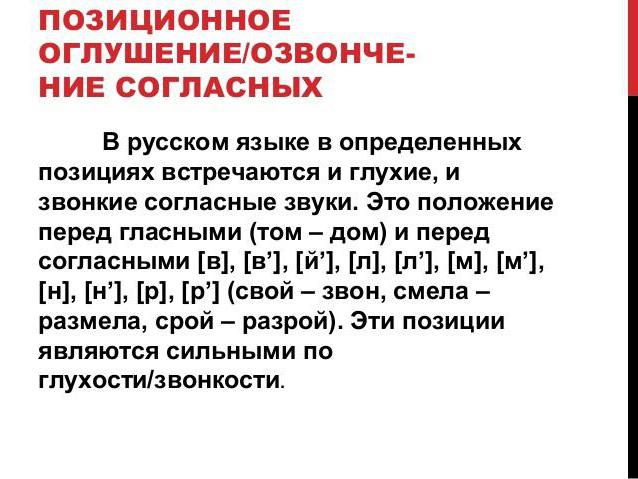

Фонетический процесс, происходящий в слове (пример). Фонетические процессы в языке

Фонетический процесс, происходящий в слове, во многом объясняет его правописание и произношение. Это языковое явление следует учитывать и при выполнении звукового разбора на уроках русского языка. Особое внимание уделяется здесь положению того или иного звука. Так называемые позиционные фонетические процессы характерны для большинства языков. Интересно, что многие изменения в звуковом оформлении слова зависят от местности проживания носителей. Кто-то округляет гласные, кто-то смягчает согласные. Различия между московским було[ш]ная и петербургским було[чн]ая стали уже хрестоматийными.

Определение понятия

Что же такое фонетический процесс? Это особые изменения в звуковой выраженности букв под воздействием всевозможных факторов. От этих факторов и зависит тип данного процесса. Если они не продиктованы самой лексической составляющей языка, общим произношением слова (например, ударением) – такое явление будет называться позиционным. Сюда относятся всевозможные редуцированные согласные и гласные, а также оглушение в конце слова.

Другое дело – те фонетические процессы в языке, которые дают стечения различных звуков в словах. Они будут называться комбинаторными (т. е. зависят от определенной комбинации звуков). Прежде всего сюда относят ассимиляцию, озвончение и смягчение. Причем оказывать влияние может как последующий звук (регрессивный процесс), так и предыдущий (прогрессивный).

Редукция гласных

Для начала разберем явление редукции. Стоит сказать, что она характерна как для гласных, так и для согласных. Что касается первых, то этот фонетический процесс полностью подчиняется ударению в слове.

Для начала следует сказать, что все гласные в словах разделяются в зависимости от отношения к ударному слогу. Влево от него идут предударные, вправо — заударные. К примеру, слово «телевизор». Ударный слог -ви-. Соответственно, первый предударный -ле-, второй предударный -те-. А заударный -зор-.

Вообще редукция гласных подразделяется на два типа: количественную и качественную. Первая определяется не изменением звукового оформления, а лишь интенсивностью и длительностью. Этот фонетический процесс касается лишь одного гласного, [у]. Для примера достаточно четко произнести слово «будуар». Ударение здесь падает на последний слог, и если в первом предударном «у» слышится четко и более-менее громко, то во втором предударном она слышится гораздо слабее.

Совсем другое дело – качественная редукция. Она предполагает не только изменение по силе и слабости звучания, но и по различной тембровой окраске. Таким образом, меняется артикуляционное оформление звуков.

К примеру, [о] и [а] в сильной позиции (т. е. под ударением) всегда слышатся отчетливо, перепутать их невозможно. Разберем для примера слово «самовар». В первом предударном слоге (-мо-) буква «о» слышится достаточно отчетливо, но до конца не оформившись. Для нее в транскрипции есть свое обозначение [^]. Во втором предударном слоге -са- гласный оформлен еще более нечетко, сильно редуцирован. Для него также есть свое обозначение [ъ]. Таким образом, транскрипция будет выглядеть так: [съм^вар].

Гласные, перед которыми стоят мягкие согласные, также весьма интересны. Опять же, в сильной позиции они слышатся отчетливо. Что же происходит в безударных слогах? Разберем слово «веретено». Ударный слог – последний. В первом предударном гласный редуцирован слабо, его в транскрипции обозначают как [и э ] – и с призвуком э. Второй же и третий предударные полностью редуцировались. Такие звуки обозначают [ь]. Таким образом, транскрипция следующая: [в’ьрьти э но].

Хорошо известна схема лингвиста Потебни. Он вывел, что первый предударный слог – самый четкий из всех безударных. Все остальные по силе уступают ему. Если гласный в сильной позиции принимать за 3, а самую слабую редукцию за 2, получится следующая схема: 12311 (слово «грамматический»).

Нередки явления (часто в разговорной речи), когда редукция нулевая, т. е. гласный вообще не произносится. Встречается подобный фонетический процесс как в середине, так и в конце слова. К примеру, в слове «проволока» мы редко произносим гласный во втором заударном слоге: [провълкъ], а в слове «чтобы» до нуля редуцирован гласный в заударном слоге [штоб]

Редукция согласных

Также в современном языке существует фонетический процесс, называемый редукцией согласных. Он заключается в том, что такой звук в конце слова практически исчезает (нередко встречается нулевая редукция).

Это связано с физиологией произношения слов: мы их произносим на выдохе, и воздушного потока порой недостаточно, чтобы хорошо проартикулировать последний звук. Зависит это и от субъективных факторов: темпа речи, а также особенностей произношения (например, диалектных).

Это явление можно встретить, например, в словах «болезнь», «жизнь» (некоторые диалекты не произносят последние согласные). Также иногда редуцируется j: слово «мои» мы произносим без него, хотя, по правилам, он быть должен, т. к. «и» стоит перед гласной.

Оглушение

Отдельным процессом редукции является оглушение, когда звонкие согласные меняются под воздействием глухих или в абсолютном конце слова.

Для примера возьмем слово «варежка». Здесь звонкий [ж] под воздействием глухого [к], стоящего позади, оглушается. В итоге слышится сочетание [шк].

Другой пример – абсолютный конец слова «дуб». Здесь звонкий [б] оглушается до [п].

Всегда звонкие согласные (или сонорные) также подвержены этому процессу, хоть и очень слабо. Если сравнить произношение слова «елка», где [л] стоит после гласного, и «вол», где этот же звук в конце, легко заметить разницу. Во втором случае сонорный звучит короче и слабее.

Озвончение

Совершенно обратный процесс – озвончение. Он относится уже к комбинаторным, т. е. зависящим от определенных звуков, стоящих рядом. Как правило, это касается глухих согласных, которые расположены перед звонкими.

К примеру, такие слова, как «сдвиг», «сделать» – здесь озвончение произошло на стыке приставки и корня. Наблюдается это явление и в середине слова: ко[з‘]ба, про[з‘]ба. Также процесс может проходить на границе слова и предлога: к бабушке, «с деревни».

Смягчение

Еще один закон фонетики заключается в том, что твердые звуки смягчаются, если после них идут мягкие согласные.

Существует несколько закономерностей:

- Звук [н] становится мягким, если стоит перед [ч] или [щ]: ба[н’]щик, карма[н’]чик, бараба[н’]щик.

- Звук [с] смягчается в позиции перед мягкими [т’], [н’], а [з], перед [д’] и [н’]: го[с’]ть, [с’]нег, [з’]десь, во[з’]ня.

Эти два правила касаются всех носителей академического языка, однако есть диалекты, где смягчение также происходит. К примеру, может произноситься [д‘]верь или [с’]ъем.

Ассимиляция

Определить фонетический процесс ассимиляции можно как уподобление. Другими словами, звуки, сложно произносимые, как бы уподобляются рядом стоящим. Это касается таких сочетаний, как «сч», «зч», также «шч», «здч» и «стч». Вместо них произносится [щ]. Счастье – [щ]астье; мужчина – му[щ]ина.

Также ассимилируются глагольные сочетания -тся и -ться, вместо них слышится [ц]: венча[ц]а, боя[ц]а, слыши[ц]а.

Сюда же относится и упрощение. Когда группа согласных теряет один из них: со[н]це, извес[н]як.

Источник статьи: http://fb.ru/article/232601/foneticheskiy-protsess-proishodyaschiy-v-slove-primer-foneticheskie-protsessyi-v-yazyike