Диалог на тему глагол

«Говорительными» я называю те глаголы, которые с успехом заменяют замечательное слово «сказал». Например, братья Стругацкие не заморачивались особо подбором синонима:

— А друзей у него, значит, было немного?

— Друзей у него не было совсем, — сказал Сергей Павлович. — Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклонялся от встречи.

— Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не могу считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! С самого первого дня и десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку протянуть между нами. Я думал о нем в десять раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло.

— Сергей Павлович! — сказал я. — Что вы говорите? Абалкин — великолепный специалист, ученый высокого класса, я лично встречался с ним.

— Замечательный мальчишка, энтузиаст. Это как раз была первая экспедиция к голованам. Его все там ценили, сам Комов возлагал на него такие надежды. И они оправдались, эти надежды, заметьте!

— У меня прекрасная малина, — сказал он. — Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас. » (Жук в муравейнике)

Конечно, написать диалог без глагола «сказал» или синонима — реально, а иногда и необходимо. Можно использовать глаголы, обрисовывающие место действия, детали, жесты, мимику героев, поступки. Вот только «говорительные» глаголы отлично передают реакцию, эмоцию героев в диалоге, и часто без них не обойтись.

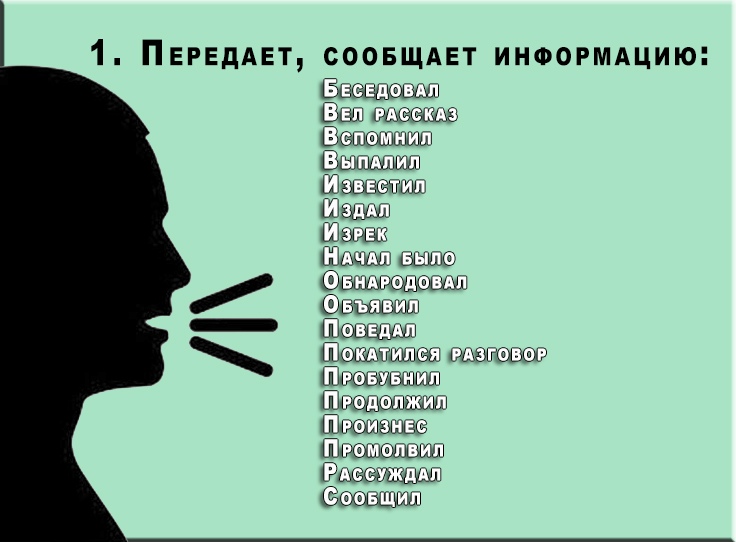

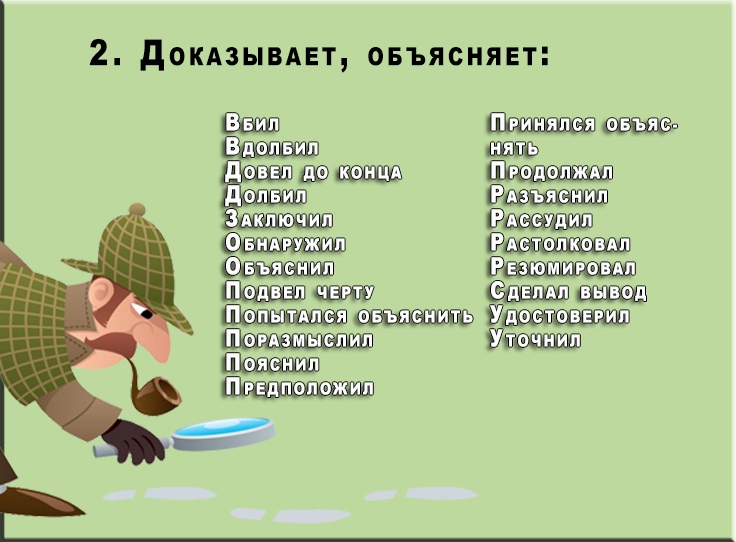

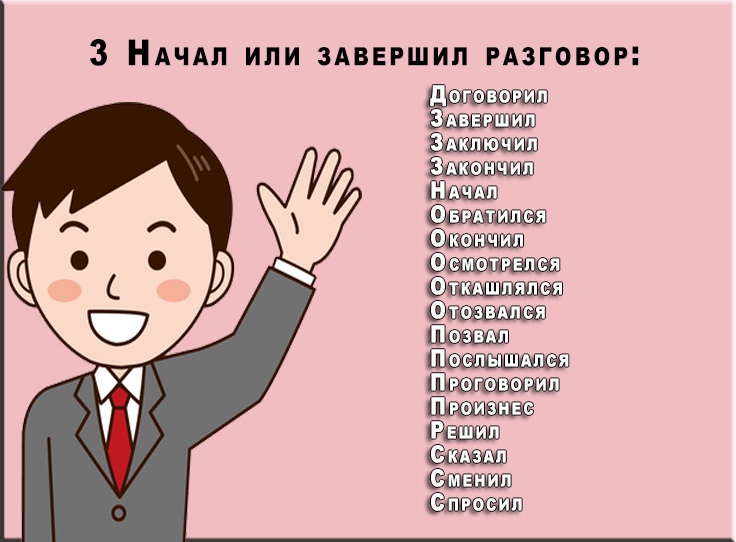

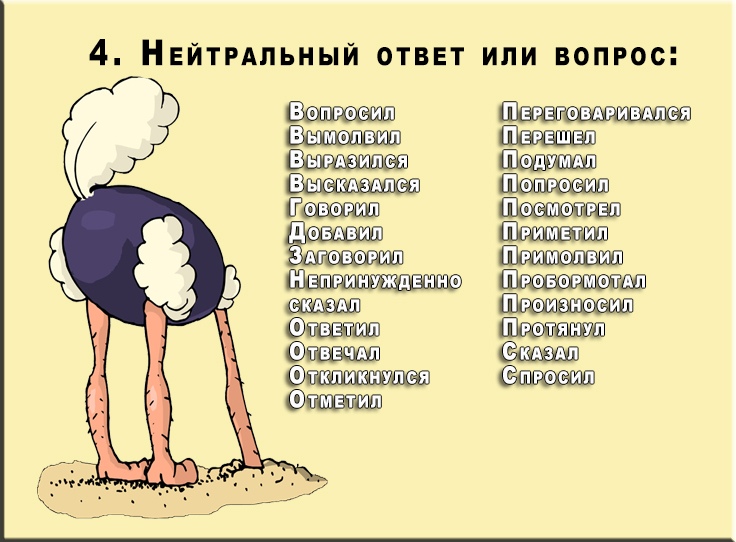

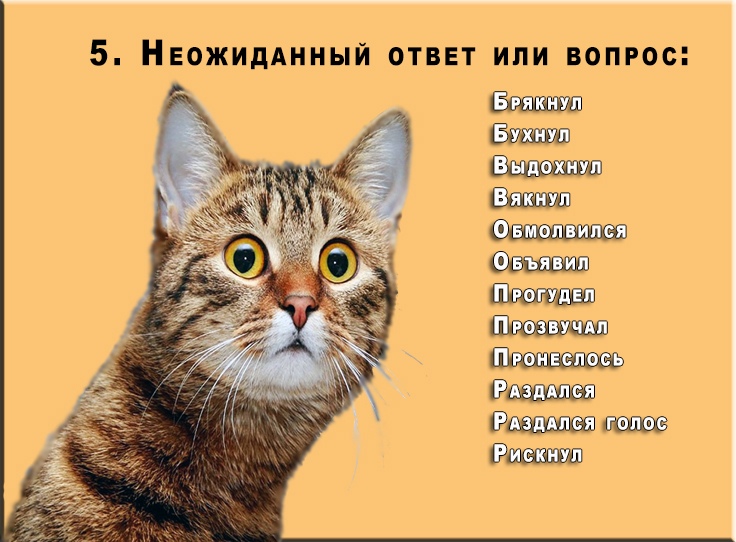

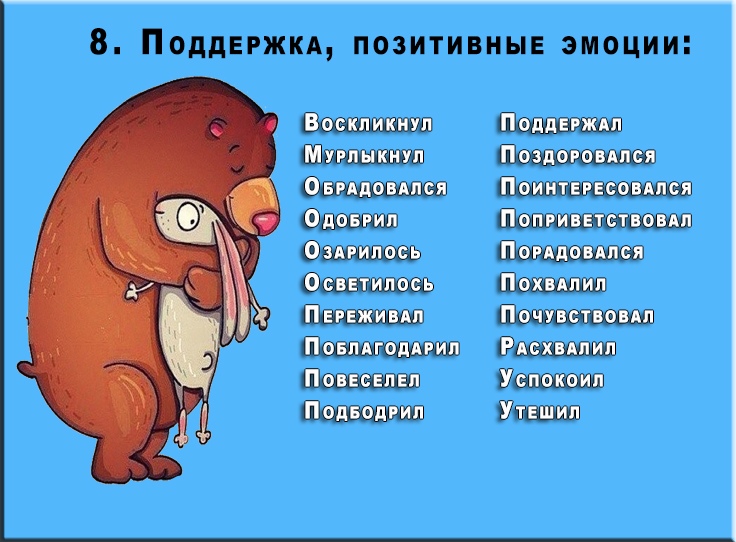

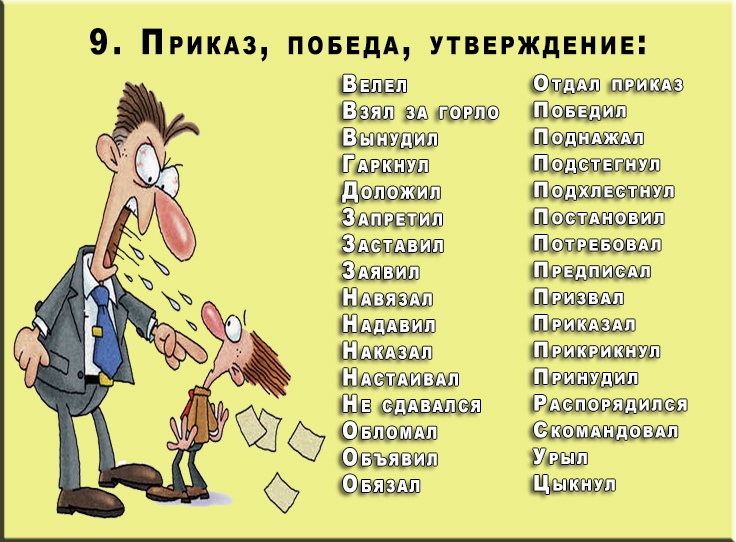

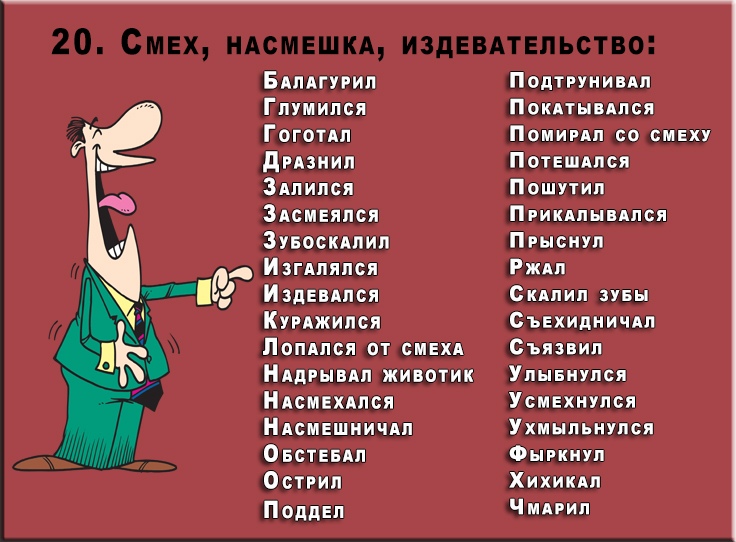

Я собирал такие глаголы, но заметил, что все реже заглядываю в свою коллекцию. Не потому что глаголы кончились, а потому что придумываю уже на автомате. Хочу поделиться с вами, потому что она реально здорово помогает при написании диалогов.

Это будет двадцать подборок на определенную тему, соответственно — четыре части статьи.

А в конце расскажу о некоторых правилах использования глаголов и о распространенных ошибках.

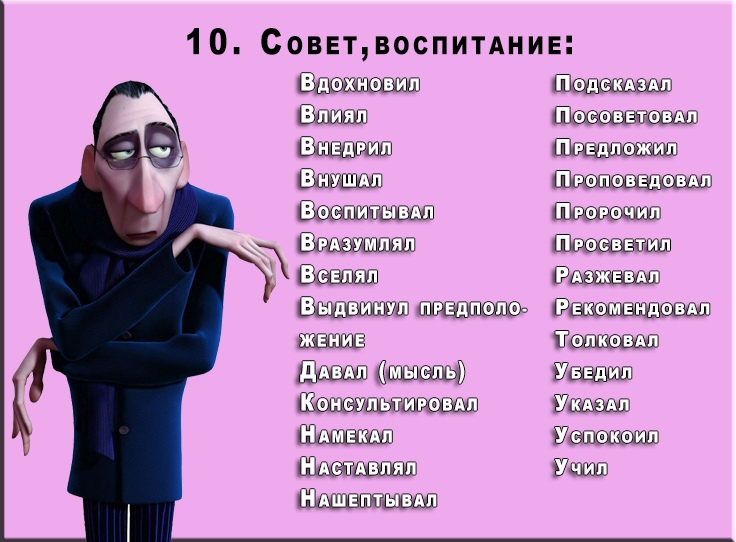

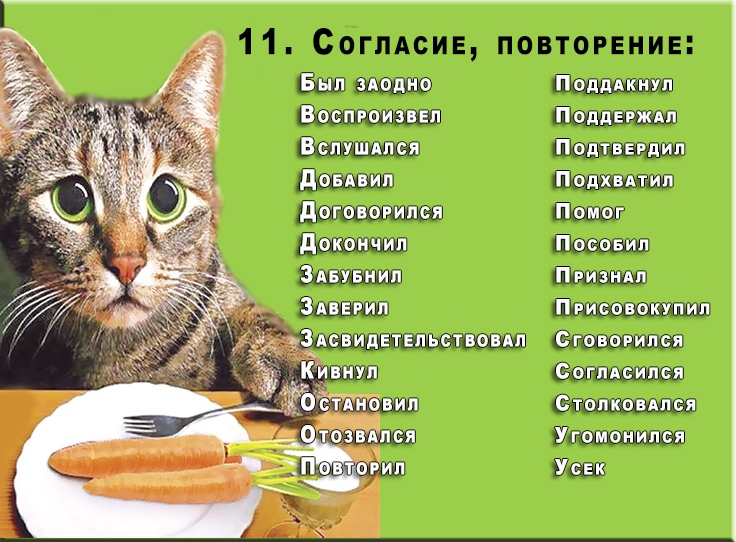

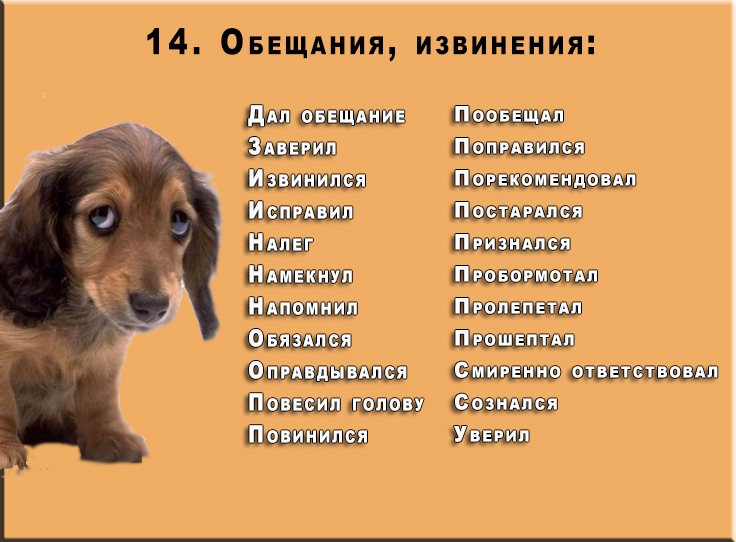

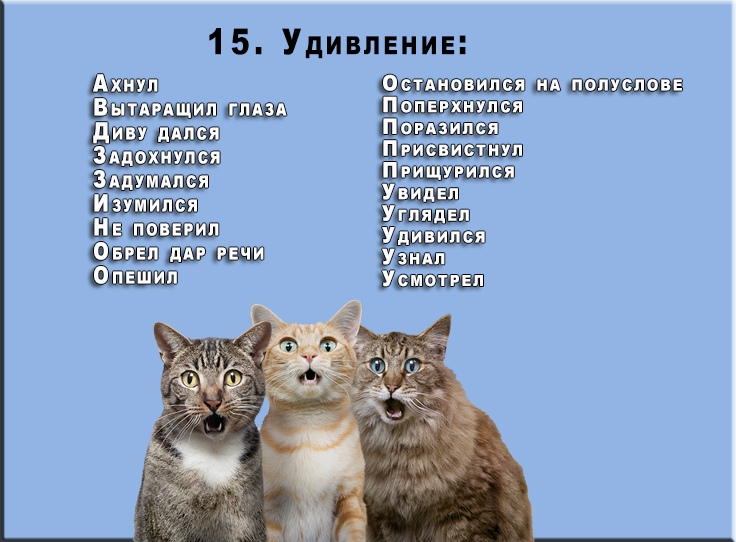

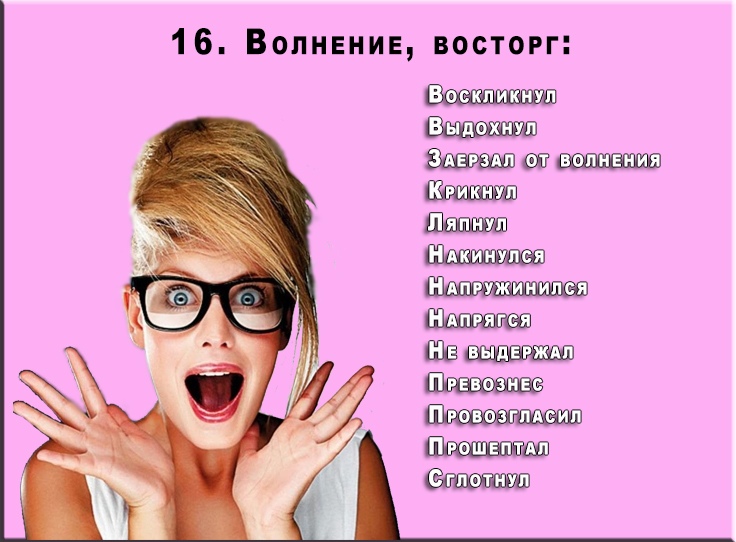

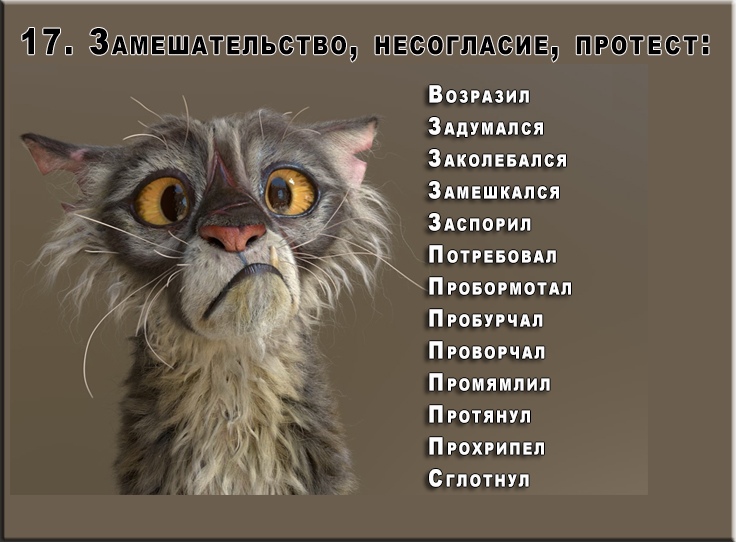

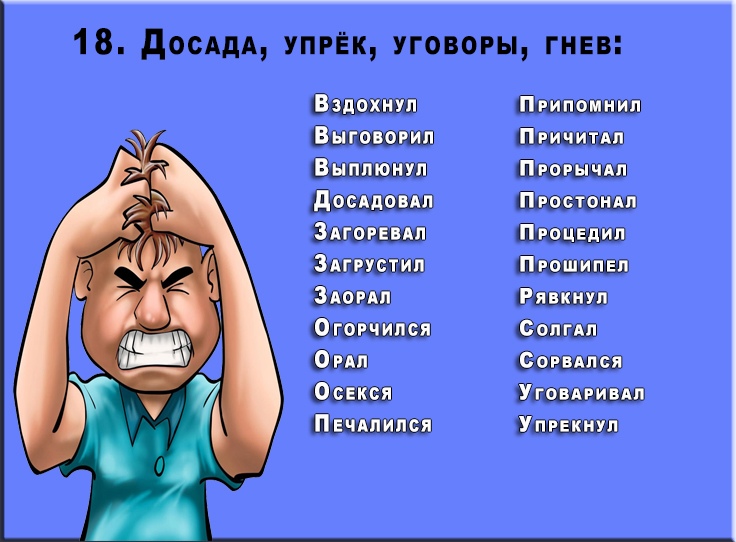

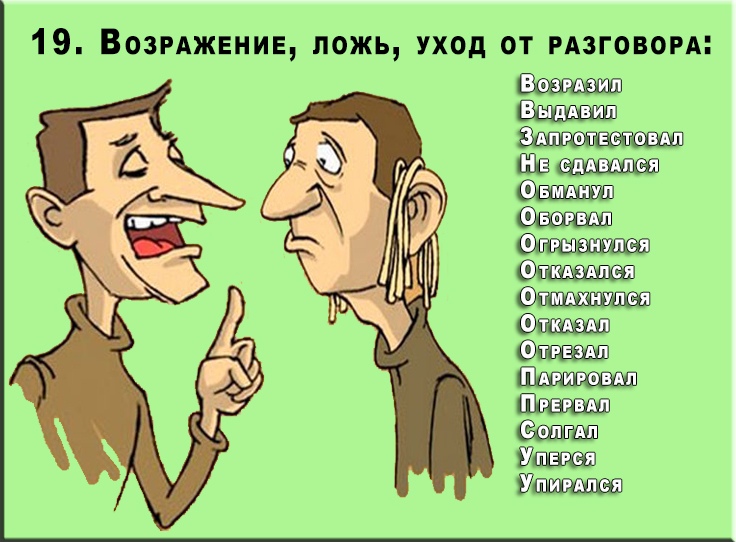

Первая пятерка:

Вторая пятерка:

Третья пятёрка:

Четвёртая пятёрка:

Конечно, список глаголов «двадцаткой» не ограничивается. Их много. И список можно пополнять и пополнять. Писательское чутье к слову позволит выбрать именно тот «говорительный» глагол, который нужен.

На что стоит обратить внимание (правила с антипримерами):

► Описание сопутствующего реплике жеста, мимики вполне может заменить «говорительный» глагол. С другой стороны, избыточность подобных действий делает персонажей «нервными», если это не соответствует замыслу, то лучше убрать ненужные «телодвижения».

— Ты с ума сошла?! — закатил глаза Петя.

— Это ты сошел с ума! — топнула ногой Аня.

► Причастные и деепричастные обороты в авторской речи снижают динамику диалога:

— Мы оба сошли с ума, — сказал Петя, обнимая Аню.

— Наверное, — ответила возмущенная происходящим Аня, высвобождаясь из рук мужа.

► Хорошо, когда «говорительные» глаголы соответствуют речи персонажей, так сказать, в их стиле. Плохо, когда наоборот.

— Ты меня не любишь, — подвела итог Аня.

— Нам нужно поговорить, — резюмировал Петя.

► Не стоит использовать глаголы «спросил», «воскликнул», если в реплике уже есть знаки.

— А ты меня любишь? — спросил Петя.

► Не стоит использовать глаголы «перебил», «не договорил», поскольку, как правило, их смысл уже есть в диалоге.

— Что же нам… — не договорила Аня.

► Следует обратить внимание на наречия в случае атрибуции глаголов. Иногда возникает дублирование смысла. Наречие лучше убрать.

— Давай мириться? — тихо прошептала Аня.

— Давай! — громко крикнул обрадованный Петя.

► В этом же случае можно атрибутировать диалог действием.

— И больше не будем ссориться. — Аня отвернулась к столу и принялась нарезать огурцы для салата.

► Не красят диалог однотипные атрибутивные глаголы, если только они не нужны по смыслу.

► Слишком яркие говорящие глаголы затмевают слова героев. Эмоция все же должна быть в самой сцене, а не в глаголе.

— Аня, ты покрасила волосы? — Петя обиженно надул губы.

— Не нравится? — Аня презрительно подняла брови, собираясь возражать.

Правила просты, а иногда и вовсе лучше обойтись нейтральным глаголом «сказал». И все же мне список «говорительных» глаголов помогает при написании диалога. Надеюсь, пригодится и вам)

Добавить комментарий

Уважаемые авторы! НЕ ОТВЕЧАЙТЕ на комментарии сейчас.

Уважаемые комментаторы!

В конкурсном голосовании просим выставлять оценку от 0 до 10, ориентируясь на общие критерии:

0 — 2: работа плохая, не соответствует теме, идея не заявлена или не раскрыта, герои картонные, сюжета нет как такового, много ошибок разного рода, зарисовка;

3 — 4: работа, требующая серьезной правки, достаточно ошибок разного рода, имеет значительные недочеты как в раскрытии темы, идеи, героев и их действий, так и в построении рассказа, плюсы «убиваются» неоспоримыми минусами;

5 — 6: работа средняя, есть ошибки, есть, что править, но виден потенциал;

7 — 8: хорошая интересная работа, тема и идея достаточно раскрыты, в сюжете нет значительных перекосов, ошибки и недочеты легко устранимы;

9 — 10: отличная работа по всем критериям, могут быть незначительные ошибки, недочеты.

Источник статьи: http://ficwriter.info/stati/321-kak-napisat-knigu-q/metody-i-priemy/7770-govoritelnye-glagoly-v-dialogakh.html

Русский язык. 6 класс

Конспект урока

Прямая речь. Диалог. Виды диалога

Перечень рассматриваемых вопросов

1. Умение распознавать предложения с прямой речью.

2. Умение различать прямую речь и слова автора.

3. Умение составлять схемы предложений с прямой речью.

4. Умение составлять диалог и читать предложения с прямой речью и диалоги с правильной интонацией.

5. Умение правильно ставить знаки препинания при прямой речи и в диалоге.

Прямая речь – это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени.

Диалог – разговор двух или нескольких лиц.

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. Учебник. 6 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2019. – 191 с.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Прямая речь – это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени. Иван Сергеевич Тургенев говорил: «Русский язык – великий дар великому народу».

Прямая речь всегда выделяется кавычками, первое слово пишется с большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставится двоеточие. После прямой речи перед словами автора ставится или запятая, или вопросительный знак, или восклицательный знак, а после любого из этих знаков – тире.

Чёткое разграничение прямой речи и слов автора – опознавательный признак для употребления знаков препинания при прямой речи.

Рассмотрим примеры. Прямая речь перед словами автора. «Давай скорее!» – попросила мама. «Ты будешь обедать?» – спросила бабушка. «Я хочу поиграть на этой площадке», – ответил мне брат.

Прямая речь после слов автора. Мама попросила: «Давай скорее!».

Бабушка спросила: «Ты будешь обедать?».

Брат ответил мне: «Я хочу поиграть на этой площадке».

Слова автора могут быть не только ДО или ПОСЛЕ прямой речи, но и внутри неё!

Слова автора внутри прямой речи. «Я хочу поиграть на этой площадке, – ответил мне брат. – Присоединяйся и ты ко мне».

«Я хочу поиграть на этой площадке, – ответил брат, – а ты мне очень мешаешь».

Каждый из нас ежедневно вступает в диалог. Это разговор двух или нескольких лиц. Рассмотрим формулу: диалог – прямая речь перед словами автора (без кавычек).

Не каждый знает, как правильно оформить диалог на письме. Слова каждого из участников диалога называются репликой. Каждая новая реплика пишется с красной строки. Перед ней ставится тире.

Этот знак помогает увидеть границу между высказываниями разных участников диалога.

– Как твои дела? – спросил Артём.

Часто в словах автора и в прямой речи, и в диалоге используются глаголы «говорения»: говорить, сказать, посоветовать, попросить, ответить, подумать, размышлять.

Вступая в диалог, мы непременно анализируем, в какой обстановке и с кем мы разговариваем. В связи с этим различают виды диалога. Какие же выделяют разновидности диалога. Различают этикетный, побуждение, расспрос, обмен мнениями и другие.

Вспомним детское стихотворение, построенное в форме диалога. Попробуем определить, является ли этот диалог этикетным.

– В лес возьму, в своё жилье.

Мы видим, что реплики тесно связаны между собой и продиктованы ситуацией общения, но назвать данный диалог этикетным, конечно же, нельзя! Это расспрос.

Примеры заданий из Тренировочного модуля

Прочитайте предложения, подчеркните глаголы «говорения»

1. Старший молвил: «Что за диво!»

2. «Там, в лесу, стоит одна», – отвечает ей она.

3. «Ну, трогай!» – громко скомандовал вожак.

4. Серая Шейка спрашивала: «Ведь вы весной вернётесь?»

5. Лисичка сказала: «Я тебя съем».

6. «Скоро ли вы вернётесь?» – поинтересовалась она.

1. Старший молвил: «Что за диво!»

2. «Там, в лесу, стоит одна», – отвечает ей она.

3. «Ну, трогай!» – громко скомандовал вожак.

4. Серая Шейка спрашивала: «Ведь вы весной вернётесь?»

5. Лисичка сказала: «Я тебя съем».

6. «Скоро ли вы вернётесь?» – поинтересовалась она.

Установление соответствий между элементами двух множеств

Подберите к каждой схеме соответствующее предложение.

1. «Скоро Москва!» – громко и весело объявил проводник.

2. «Помогите, пожалуйста, – попросила мама, – вынести чемодан из вагона».

3. Павел сказал: «Через полчаса подъедем к Москве».

4. «Скоро ли Москва?» – то и дело спрашивали маленькие пассажиры.

Павел сказал: «Через полчаса подъедем к Москве».

«Скоро Москва!» – громко и весело объявил проводник.

«Скоро ли Москва?» – то и дело спрашивали маленькие пассажиры.

«Помогите, пожалуйста, – попросила мама, – вынести чемодан из вагона».

Источник статьи: http://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/conspect/

Доклад «Учебный диалог на уроках русского языка».

материал на тему

Скачать:

Предварительный просмотр:

Организация учебного диалога на уроках русского языка

Диалог – это вид речи, функциональная разновидность языка. Реализуется в процессе непосредственного общения между собеседниками. Состоит из чередования реплик, которые передают человеку информацию.

Существуют 2 формы подачи информации: МОНОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ.

Монологическая форма осуществляется через лекции, рассказ, объяснения.

Диалогическая – через различные виды бесед, дискуссии (спор, обсуждение

какого-то вопроса), диспуты (публичный спор на важную тему), создание проблемной ситуации.

В современном обществе изменились приоритеты образования:

выпускник школы должен уметь организовать собственную учебную деятельность, т.е. иметь готовность и способность учиться. Поэтому на смену монологу пришёл диалог .

Говоря об учебном диалоге, следует учитывать ряд организационных моментов:

— учебный диалог строго ограничен по времени;

— ни одна реплика диалога не может остаться без ответа;

— если ученик не активен, значит, он испытывает недостаток знаний;

— речевые характеристики учебного диалога связаны с требованием полных ответов;

— учитель стремиться не оценить, а услышать, понять и принять мнение ребёнка;

— сам педагог должен владеть технологией организации учебного диалога;

— учебный диалог требует предварительной подготовки.

Задача учителя – создать на уроке ситуацию, близкую к ситуации живого общения.

Существуют различные виды учебного диалога, но использовать можно только те, которые соответствуют возрастным особенностям детей младшего школьного возраста. Нам подходят 2 вида: побуждающий и подводящий.

Побуждающий диалог – это «экскаватор», который выкапывает проблему, вопрос, трудность, т.е. помогает сформировать учебную задачу.

В формировании проблемы (учебной задачи) помогают такие приёмы, как стимулирующие открытые вопросы, провокации, задания – «ловушки». Именно проблемная ситуация является «начальным моментом мыслительного процесса».

Так, при изучении темы «Непроизносимые согласные» предлагаю прочитать слова: весть, вестник, известие, известный.

Учитель: Что вы можете сказать об этих словах? Что интересного вы заметили? (побуждение к осознанию противоречия).

Ученики видят, что эти слова однокоренные, но в одних «т» произносится, а в других нет (осознание противоречия). И тема урока сегодня? («Непроизносимые согласные в корне слова».)

Правописание суффиксов –чик-, -щик-.

От слов «груз» и «буфет» образуйте новые слова с помощью суффиксов -чик- и -щик-(Класс разбивается на группы. Завершив работу, каждая группа записывает ответ на отдельном листе и вывешивает его на доску.) Посмотрим, как группы выполнили задание. Прочитайте, какие слова у вас получились.

Ученики: Грузчик и грузщик, буфетчик и буфетщик.

Учитель: Итак, что же получается? Задание я вам дала одно. А как вы его выполнили? (Побуждение к осознанию противоречия.) Почему так вышло? Чего мы не знаем? (Условий выбора того или иного суффикса.) Какой будет тема урока?

Ученики: Правописание суффиксов -чик- и -щик-.

Тема «Глаголы-исключения».

Учитель : Какую тему мы проходили на прошлом уроке?

Ученики: Спряжение глаголов.

Учитель: Поупражняемся в определении спряжения глаголов. (Обучающиеся легко выполняют ряд заданий, применяя известное правило. А теперь определите спряжение глаголов «смотреть» и «стелить». (Смотреть — глагол первого спряжения, стелить — глагол второго спряжения. Давайте проверим. Проспрягаем эти глаголы на доске. Что вы замечаете?

Ученики: Смотреть — глагол второго спряжения, а стелить — первого.

Учитель: Итак, что вы хотели сделать? Какое правило применили? Получилось выполнить задание? (Побуждение к осознанию противоречия.) Значит, что это за глаголы? Какой будет тема урока? (Побуждение к формулированию проблемы.)

Ученики: Глаголы-исключения.

В формировании проблемы помогает такой интересный приём, как задания-

«ловушки». Такие задания воспитывают привычку доверять себе и не считать всякое учительское слово истиной.

Например, учитель задает детям вопрос и в работе класса присоединяется к неверному детскому ответу, подкрепляя его своим авторитетом. Или учитель сам предлагает неверный ответ. Детям предоставляется выбор, либо повторить ответ учителя, либо, оспорив его, настоять на своём мнении.

Записываем на доске число и проговариваем орфографически: «Пятнадцатое декОбря- проверочное слово кобра ». И выдерживаем паузу.

Наглядным свойством появления проблемной ситуации является «феномен удивления». Наличие неожиданного препятствия, казалось бы, в знакомой ситуации вызывает у ребёнка удивление и способствует возникновению вопроса: « Почему так получилось?», «Так не бывает!». А появляется вопрос – значит, ребёнок на пороге мышления. Предлагаю проверить безударную гласную в слове «ЗЕМЛ.НИКА», и дети никак не могут прийти к правильному выбору такого слова: ЗЕМЛЯ, ИЗ ЗЕМЛИ, НА ЗЕМЛЕ. Возникает общеклассная дискуссия.

Возникает вопрос «Как поступить дальше?» Выдвигаем гипотезы:

- Найти слово в учебнике.

- Спросить у взрослого.

- Проверить написание слова по словарю.

Подводящий к теме диалог представляет собой систему (логическую цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию темы урока. В структуру подводящего диалога могут входить разные типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья подведения к теме опираются на уже пройденный материал, а последний обобщающий вопрос позволяет ученикам сформулировать тему урока. При подводящем диалоге менее вероятно появление ошибочных ответов учащихся, если же это происходит, необходима принимающая реакция учителя («Так, кто думает иначе?»). Например, на уроке русского языка в 3 классе по теме «Безударные гласные» предлагаю классу выполнить следующие задания:

1. Выпишите из упражнения слова «добежал», «надписал» и т.д.

3. Подчеркните безударные гласные.

Выполнив задания, ученики отвечают на вопросы:

В каких частях слова находятся безударные гласные?» (подчеркивают их).

Какое правило о безударных гласных мы уже знаем?

Какого правила о безударных гласных мы ещё не учили? (высказывают предположения)

Значит, какая сегодня тема урока?

В результате учащиеся самостоятельно формулируют тему урока.

Очень часто применяю в своей работе приём «яркое пятно», особенно в 1 классе.

Например, при изучении согласных звуков читаю стихотворения и спрашиваю, какие звуки произносятся чаще всего?

Лохматый лев увидел сон:

Летит с горы на лыжах он.

Луна и снег — быстрей, быстрей.

Вот это лев — краса зверей.

Ученики: Чаще слышатся звуки [л], [л’].

Мяч летает полосатый.

В мяч играют медвежата.

— Можно мне? — спросила мышка.

— Что ты, ты еще малышка!

Ученики: Чаще слышатся звуки [м], [м’].

Учитель: Так какая тема сегодняшнего урока?

Ученики: Согласные звуки [л], [л’], [м], [м’].

Примеры заданий организации диалога на уроках русского языка:

1.Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину. Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.

Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро.

2. Детям предлагается упражнения, когда на доске записаны два столбика слов (словосочетаний, предложений) и дети их сравнивают. Вначале задаётся обобщённый вопрос: «Что заметили?» Дети высказываются. Учитель слушает детей, «цепляется» за более интересные реплики (так называемые «крючки») и развивает их. В случае затруднения используются такие приёмы, как наводящие вопросы, дозированная подсказка, живая наглядность. Заканчивается анализирующее наблюдение обобщением результатов в виде какой-то схемы, опоры, плана, нового термина, словесной формулировкой вывода и чтением вывода в учебнике.

Вывод: и пусть на первых порах в начальной школе детские варианты, модели, гипотезы представляют весьма неуклюжие и плохо понятные конструкции, но они способствуют творчески мыслить, развивают учебные навыки и диалогичность мышления школьников.

Источник статьи: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/12/17/doklad-uchebnyy-dialog-na-urokah-russkogo-yazyka