Действительные и страдательные причастия

Действительные причастия — это причастия, которые показывают признак лица или предмета, который сам производит или производил действие (действует сам):

ученик, рисующий (или рисовавший, нарисовавший) плакат;

ветер, ломающий (или сломавший) дерево.

Страдательное причастие — это причастие, которое показывает признак лица или предмета, который подвергается действию со стороны другого лица или предмета ( страдает от чужого воздействия):

плакат, рисуемый (или нарисованный) учеником;

дерево, ломаемое (или сломанное) ветром.

Действительные и страдательные причастия будут иметь вид того глагола, от которого они были образованы:

страдать – страдающий, страдаемый, страдавший (несовершенный вид);

пострадать – пострадавший (совершенный вид).

При этом от глаголов несовершенного вида образуются причастия настоящего и прошедшего времени, а от глаголов совершенного вида — только причастия прошедшего времени:

играть – играющий, игравший;

проиграть – проигравший, проигранный.

Действительные причастия могут быть образованы от глаголов как переходных, так и непереходных. Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов.

| Глаголы | Причастия | |||

|---|---|---|---|---|

| действительные | страдательные | |||

| наст. вр. | прош. время | наст. вр. | прош. вр. | |

| переходные | ||||

| несовершенного вида | + | + | + | + |

| совершенного вида | — | + | — | + |

| непереходные | ||||

| несовершенного вида | + | + | — | — |

| совершенного вида | — | + | — | — |

Образование действительных причастий

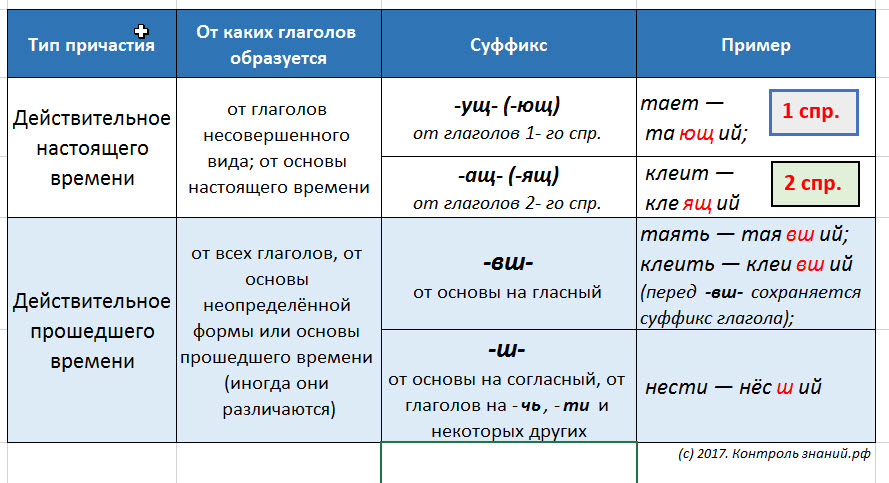

Действительные причастия настоящего времени образуются от основы глаголов настоящего времени 1-го спряжения с помощью суффиксов -УЩ-, -ЮЩ- и глаголов 2-го спряжения с помощью суффиксов -АЩ-, -ЯЩ-.

Чтобы от глагола образовать причастие надо:

- взять основу глагола, отбросив личное окончание,

- добавить нужный суффикс (суффикс зависит от спряжения глагола),

- присоединить окончание (причастия имеют такие же окончания, как и прилагательные):

рису — ют → рису ющ ий , плач — ут → плач ущ ий ;

слыш — ат → слыш ащ ий , люб — ят → люб ящ ий .

Действительные причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива (неопределённой формы) с помощью суффикса -ВШ-, если основа оканчивается на гласную, и суффикса -Ш-, если основа оканчивается на согласную:

стро и -ть → стро и вш ий , не с -ти → нё с ш ий .

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени, образованные от возвратных глаголов, сохраняют частицу -СЯ:

смеют ся – смеющий ся, катают ся – катающий ся.

Действительные причастия имеют только полную форму.

Образование страдательных причастий

Страдательные причастия настоящего времени образуются от основы глаголов настоящего времени 1-го спряжения с помощью суффиксов -ЕМ-, -ОМ- и глаголов 2-го спряжения с помощью суффикса -ИМ-.

Чтобы от глагола образовать причастие надо:

- взять основу глагола, отбросив личное окончание,

- добавить нужный суффикс (суффикс зависит от спряжения глагола),

- присоединить окончание (причастия имеют такие же окончания, как и прилагательные):

рису — ют → рису ем ый , влек — ут → влек ом ый ;

слыш — ат → слыш им ый , кат — ят → кат им ый .

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива (неопределённой формы глагола):

- С помощью суффикса -НН-, если основа инфинитива заканчивается на -А (-Я), -Е:

посмотр е -ть → посмотр е нный.

С помощью суффикса -ЕНН- (-ЁНН-), если основа инфинитива оканчивается на согласную или на И (причём суффикс И опускается):

унес -ти → унес ённый,

краси -ть → краш енный.

С помощью суффикса -Т-:

коло -ть → коло тый, мя -ть → мя тый.

Краткое страдательное причастие

Страдательные причастия имеют полную и краткую форму:

найденный – найден, забытый – забыт.

Краткие причастия изменяются по числам, а в единственном числе и по родам, но не изменяются по падежам:

найден, найдена, найдено.

Полная форма причастий в предложениях обычно выполняет роль определения . Краткая форма страдательных причастий изменяется по родам и числам, но не склоняется (не изменяется по падежам). В предложениях краткие причастия выполняют роль сказуемого . Сравните:

На столе лежит прочитанная книга. – Книга прочитана .

Краткие страдательные причастия образуются с помощью суффиксов -Н- и -Т-. В отличие от причастий полной формы в кратких причастиях только одно Н:

рассказа нная история – история рассказа на,

перекраше нная машина – машина перекраше на.

Источник статьи: http://izamorfix.ru/rus/morfologiya/deystvit_stradat_prichastiya.html

Действительное причастие прошедшего времени вести

рисующий — действ. прич. наст. вр.;

рисовавший — действ. прич. пр. вр.

Страдательные причастия обозначают признак того предмета, который испытывает на себе действие со стороны другого предмета.

рисуемый — страдат. прич. наст. вр;

рисованный — страдат. прич. пр. вр.

Образование действительных причастий настоящего времени

Действительные причастия настоящего времени образуются от основы глаголов настоящего времени несовершенного вида при помощи суффиксов -ущ (-ющ) от глаголов 1-го спряжения и суффиксов —ащ (-ящ) от глаголов 2-го спряжения: играют — играющий, пишет — пишущий, бреет — бреющий, строят — строящий, кричит — кричащий, видит — видящий.

Образование действительных причастий прошедшего времени

Действительные причастия прошедшего времени образуются от основы неопределённой формы при помощи суффиксов -вш- (-ш-). Суффикс -вш- используется, если основа неопределённой формы заканчивается на гласный: читать — читавший, смеяться — смеявшийся . При этом суффикс неопределённой формы сохраняется перед -вш- так же, как в прошедшем времени глагола перед -л: увидеть — увидел — увидевший, растаять —растаял —растаявший.

Суффикс -ш- используется, если основа неопределённой формы заканчивается на согласный, как, например, у всех глаголов на -чь. При этом происходит чередование ч/г, к. С помощью -ш- образуются причастия от глаголов с окончанием -ти (в этом случае тоже возможны чередования).

| Глаголы на -чь | Причастия | Глаголы на -ти | Причастия |

| влечь | влёкший | вести | ведший |

| жечь | жёгший | набрести | набредший |

| лечь | лёгший | обрести | обретший |

Вы смотрели конспект по русскому языку «Действительные причастия». Продолжение темы «Причастие» в следующих конспектах:

Действительное причастие прошедшего времени

Действительными причастиями прошедшего времени называют причастия, образуемые с помощью суффиксов —вш или —ш: открывший, ходивший, высохший, стершийся.

Как и другие действительные причастия и в отличие от страдательных причастий, действительные причастия прошедшего времени выступают как средство релятивизации подлежащего (пруд высох – высохший пруд).

Традиционное обозначение обсуждаемых причастий как причастий прошедшего времени частично опирается на парадигматические соображения. Во многих случаях при помощи этих причастий обозначаются ситуации, имевшие место в прошлом, однако в целом их аспектуально-темпоральная семантика устроена более сложным образом (см. п.2. Семантика действительных причастий прошедшего времени).

1. Образование действительных причастий прошедшего времени

1.1. Основа действительных причастий прошедшего времени

Основа действительных причастий прошедшего времени заканчивается суффиксом этих причастий – —вш или —ш; к этой основе присоединяются окончания в соответствии с общими закономерностями адъективного склонения. Выбор суффикса причастия подчиняется следующему правилу: к глагольным основам, оканчивающимся на гласный, присоединяется суффикс —вш, а к глагольным основам, оканчивающимся на согласный, присоединяется суффикс —ш. Это правило не имеет исключений, однако для его использования необходимо определить, к какой именно основе у конкретного глагола присоединяется суффикс причастия. В подавляющем большинстве случаев это основа прошедшего времени, то есть основа, используемая в финитных формах прошедшего времени (см. Основы глагола), ср. глаголы, у которых основа прошедшего времени заканчивается на гласный: игра-вш-ий и игра-л-а, да-вш-ий и да-л-а, коси-вш-ий и коси-л-а, моло-вш-ий и моло-л-а, – и глаголы, у которых основа прошедшего времени заканчивается на согласный: загрыз-ш-ий и загрыз-л-а, помог-ш-ий и помог-л-а, умер-ш-ий и умер-л-а. Некоторые особые случаи рассматриваются в пп. 1.1.1.–1.1.3.

1.1.1. Образование действительных причастий прошедшего времени от ну-теряющих глаголов типа сохнуть

Сформулированной выше общей закономерности подчиняется образование действительных причастий прошедшего времени от глаголов, у которых финитные формы прошедшего времени могут использовать основу, заканчивающуюся на согласный, притом что их инфинитив оканчивается на —нуть: мокнуть, погаснуть, свергнуть (так называемые ну-теряющие глаголы, или глаголы IV словоизменительного класса в терминологии [Грамматика 1980]), см. Основы глагола. Как известно, у большинства таких глаголов фиксируются также вариантные финитные формы прошедшего времени с основой, заканчивающейся на —ну, например: гас-ла и гас-ну-л-а, прибег-л-а и прибег-ну-л-а, см. Вариативность в глагольном формообразовании. Вполне закономерно для многих из этих глаголов и действительные причастия прошедшего времени образуются вариативно – либо от основы с консонантным исходом при помощи суффикса —ш, либо от основы с вокалическим исходом при помощи суффикса —вш: гас-ш-ий и гас-ну-вш-ий, прибег-ш-ий и прибег-ну-вш-ий.

Ситуация с распределением двух способов образования причастий у глаголов этого класса значительно различается для отдельных глаголов, при этом закономерности образования причастий не выводятся из закономерностей, касающихся образования финитных форм прошедшего времени. Данные для 18 из этих глаголов приведены в Таблице 1. В таблице как для причастий прошедшего времени, так и для финитных форм прошедшего времени приводятся распределения форм с —ну и без —ну (подсчеты велись только по текстам, созданным после 1900 года).

Таблица 1. Доля употреблений с суффиксом —ну среди действительных причастий прошедшего времени от глаголов типа сохнуть (Подкорпус текстов с 1900 г.)

Действительные причастия прошедшего времени

Финитные формы

прошедшего времени

Данные, приведенные в Таблице 1, во многом фрагментарны, однако они позволяют сделать некоторые предварительные выводы.

1. Доля употреблений с —ну у причастий в целом выше, чем у финитных форм, иногда значительно (например, у глагола сохнуть явно предпочитается причастие сохнувший, а не сохший, при этом для финитных форм наблюдается обратная ситуация: формы типа сохнул, сохнула и т.д. почти не употребляются.

2. Указанная тенденция отмечалась в литературе [Грамматика 1980(1): 653], однако даже приведенных здесь данных достаточно для того, чтобы показать, что она далеко не в одинаковой степени действует для разных глаголов; например, глаголы замерзнуть, высохнуть, погибнуть образуют почти исключительно причастия без —ну (замерзший, высохший, погибший), тем самым у этих глаголов причастия образуются обычно от той же основы, что и формы прошедшего времени.

3. На изученном материале в целом подтверждается наблюдение, согласно которому бессуффиксальные основы чаще используются у приставочных глаголов (см., например, об этом [Граудина 1980: 226]): по данным Корпуса более употребительными оказываются причастия гибнувший, сохнувший, гаснувший, но погибший, высохший, погасший. На эту общую тенденцию накладываются, однако, индивидуальные особенности конкретных глаголов, при этом не всегда выбор формы причастия очевидным образом связан с выбором финитных форм (ср. почти полное отсутствие причастия ? исчезший при безусловной предпочтительности финитных форм типа исчез).

При всех указанных обстоятельствах глаголы данного класса укладываются в общую тенденцию: причастия образуются от основы, используемой в финитных формах прошедшего времени.

1.1.2. Образование действительных причастий прошедшего времени от глаголов типа тереть (с основой прошедшего времени на согласный, но без —ну в инфинитиве)

В некоторых классах глаголов из описанной выше закономерности фиксируются, однако, и исключения [1] . Можно вспомнить, что, помимо уже рассмотренных глаголов типа сохнуть (см. п.1.1.1), основы финитных форм прошедшего времени в русском языке оканчиваются на согласный только у глаголов VI словоизменительного класса (в системе, принятой в [Грамматика 1980]), то есть у глаголов, характеризующихся совпадением основ настоящего и прошедшего времени. Среди этих глаголов отклонения от общей закономерности демонстрируют глаголы с корнем шиб— (они обладают уникальным словоизменением, ср. ушиб, но ушибить); как и некоторые другие глаголы VI словоизменительного класса, эти глаголы характеризуются тем, что у них основа инфинитива не совпадает с основой, использующейся в формах прошедшего времени, ср. ушиби-ть, но ушиб-ла. По общему правилу от этих глаголов ожидались бы причастия типа ушибший (именно такое причастие упоминается в [Исаченко 1965/2003: 554]), однако в Корпусе представлены не только причастия, образованные от основы финитных форм прошедшего времени: ушиб-ш-ий, ошиб-ш-ий-ся и т.д., – но и причастия, образованные от основы инфинитива [2] : ушибивший, ошибившийся (по данным google два типа форм соизмеримы по частотности, например, точная форма ушибшийся встречается в 164 документах, а ушибившийся – в 165).

Похожая тенденция наблюдается и для глаголов с основой, заканчивающейся на согласный /р/: у глаголов тереть, переть и производных от них в Корпусе фиксируются не только соответствующие общему правилу причастия типа тер-ший, но и причастия типа тере-вш-ий, то есть также образованные от основы инфинитива (при этом, например, у относящихся к тому же словоизменительному классу и даже подклассу глаголов умереть и простереть, в литературном языке образуются только закономерные формы причастий: умерший [3] , простерший и т.д.).

У всех остальных глаголов VI класса (это глаголы с основой прошедшего времени на задненебный и инфинитивом на —чь, ср. стричь и стриг, а также глаголы с основой прошедшего времени на /б/, /с/ и /з/ и инфинитивом на —сти, —сть, —зти или —зть, ср. грести и греб) в случае несовпадения основ финитных форм прошедшего времени и инфинитива при образовании действительного причастия прошедшего времени используется основа финитных форм прошедшего времени, а еще точнее – форм мужского рода прошедшего времени, ср. толок-ш-ий и толок, жёг-ш-ий и жёг, но толк-л-а, жг-л-а. Несовпадение может касаться реализации ударных гласных на месте орфографического е и ё. Если в финитных формах глагола под ударением произносится /э/, то в причастии фиксируется оно же, ср. залез и залезший. Глаголы же, у которых в финитной форме мужского рода произносится /о/ (орфографическое ё), при образовании причастий демонстрируют колебания. У большинства из них возможны употребления причастий с основой, совпадающей с формой прошедшего времени мужского рода (берёг-ш-ий, пренебрёг-ш-ий, принёс-ш-ий), однако по крайней мере для некоторых глаголов возможно и образование причастий, в которых произносится /э/: (пренебрегший и т.п.).

По всей видимости, использование этого фрагмента грамматики вызывает у носителей русского языка определенные трудности. Об этом говорят данные небольшого эксперимента, в ходе которого нескольким испытуемым в письменной форме был задан вопрос о том, через е или через ё пишутся причастия берегший, повлекший, сжегший, легший и т.д., всего 20 форм. Испытуемые часто говорили о трудности такого задания, о многих причастиях говорили, что в принципе возможны обе формы, а даже если отдельные испытуемые давали однозначные оценки, то оценки эти часто не совпадали у различных носителей.

Отсутствие рефлексов перехода /э/ в /о/ является церковнославянизмом, и, возможно, использование таких форм связано с абстрактностью значения или принадлежностью к высокому стилю речи. В ходе эксперимента произнесение через /э/ особенно часто признавалось допустимым для повлекший, облекший, пренебрегший, обрекший, простерший.

К сожалению, изучение этого вопроса по материалам Корпуса затруднительно из-за непоследовательного использования в русском письме буквы ё.

1.1.3. Образование действительных причастий прошедшего времени от глаголов типа цвести

Наибольшие сложности для образования действительных причастий прошедшего времени представляют те из глаголов на —сть / —сти, у которых основа настоящего времени заканчивается на /т/ или /д/ (у таких глаголов этот согласный отсутствует в основе прошедшего времени), ср. цвести (цвет-ут, но цве-л-а), вести (вед-ут, но ве-л-а), красть (крад-ут, но кра-л-а). По системе, принятой в [Грамматика 1980], это подкласс VII словоизменительного класса глаголов. Основная закономерность, касающаяся образования действительных причастий прошедшего времени от этих глаголов, заключается в следующем: если их инфинитив оканчивается на —сть, то они, согласно общему правилу, образуют причастие от основы прошедшего времени (укра-вш-ий, ср. укра-л-а, се-вш-ий, ср. се-л-а); если же инфинитив оканчивается на —сти, то при образовании причастия используется основа настоящего времени, точнее, в основе прошедшего времени восстанавливается исторически закономерный переднеязычный, отсутствующий в финитных формах [4] : расцвет-ш-ий (ср. цве-л-а, но цвет-ут), приведший (приве-л-а, но привед-ут) и т.д. [Грамматика 1980(1): 669], [Богданов и др. 2007: 527–528]. Эта закономерность в конечном счете связана с акцентуацией форм, образованных от основы прошедшего времени, ср. украли (ударение на основе, причастие образуется от основы прошедшего времени – укравший), но привели (ударение на окончании, причастие образуется по особому правилу) [Иткин 2007: 195].

В литературе упоминается, что от этой закономерности иногда фиксируются отклонения. В частности, в [Грамматика 1980(1): 669] упоминается возможность образования причастий изобревший, забревший, приобревший. Такие причастия действительно довольно широко представлены в текстах в Интернете, однако в Корпусе они практически отсутствуют: на 288 причастий, образованных по правилу о глаголах на —сти (изобрет-ш-ий, забред-ш-ий, и приобрет-ш-ий), приходится ровно один пример, демонстрирующий отклонение в пользу общей закономерности:

(1) Он ушёл и никогда больше не встречался с Варенухой, приобревшим всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди театральных администраторов, отзывчивость и вежливость. [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита (1929-1940)]

В обсуждаемой группе глаголов, как и в классе глаголов типа нести, беречь, обсуждавшемся выше, существуют колебания между произношением через /э/ и через /о/ в корне причастий, образованных от глаголов, у которых в форме прошедшего времени в корне произносится /о/ на месте орфографического ё. У одних глаголов в причастии стабильно реализуется /э/ (шед-ш-ий, привед-ш-ий, хотя шё-л, привё-л), у других возможно и реализация /о/, как в финитной форме (принес-ш-ий и принёс-ш-ий, ср. принёс). Как и в предыдущем случае, оценить реальную частотность таких вариантов при помощи Корпуса невозможно (некоторые расхождения между существующими грамматическими описаниями в этом вопросе отмечены в [Исаченко 1965/2003: 554]).

1.2. Ударение в действительных причастиях прошедшего времени

В рамках парадигмы действительного причастия прошедшего времени ударение всегда неподвижно. Обычно ударение приходится на тот же слог, что и в инфинитиве соответствующего глагола (ср. купи́вший и купи́ть, сто́ивший и сто́ить и т.д.). Исключения из этой закономерности наблюдаются для двух классов глаголов.

Во-первых, это глаголы, у которых инфинитив заканчивается на ударное —ти́. У таких глаголов в действительном причастии прошедшего времени, как и в форме мужского рода прошедшего времени, ударение ставится на последний гласный основы: заползти́, запо́лз и запо́лзший, принести́, принёс и прине́сший (или принёсший).

Во-вторых, это те немногочисленные глаголы, у которых инфинитив заканчивается на —еть или —ить, но при этом в финитных формах прошедшего времени основа заканчивается на согласный. Это глаголы с компонентами —шибить, —мереть, —переть, —тереть, и —простереть. В случае если в инфинитиве таких глаголов ударение ставится на последнем слоге, в действительных причастиях прошедшего времени оно обычно переносится на последний гласный основы, ср. ушиби́ть и уши́бший, распростере́ть и распросте́рший. Однако если в финитной форме мужского рода ударение стоит не на последнем гласном, то в причастиях могут наблюдаться колебания: ударение ставится либо на последний гласный основы, либо на тот же слог, что и в форме мужского рода: заме́рший и за́мерший (ср. за́мер), нормативное уме́рший и до недавнего времени не признававшееся нормативным, но употребительное у́мерший (ср у́мер).

1.3. Ограничения на образование действительных причастий прошедшего времени

Ограничений на образование действительных причастий прошедшего времени в русском языке немного. В отличие от всех остальных типов причастий, эти причастия в принципе могут свободно образовываться от глаголов обоих видов, от переходных и непереходных (включая возвратные) глаголов и т.д. Единственное систематическое ограничение, связанное с семантико-синтаксическими характеристиками глаголов, состоит в том, что, как и другие типы причастий (см. подробнее Причастие / п.7. Набор причастных форм в зависимости от грамматических характеристик глагола), действительные причастия прошедшего времени не образуются или крайне ограниченно образуются от безличных глаголов ( ? знобивший, ? светавший), см. также Безличность / п.1.2. В тех редких случаях, когда подобные употребления все же фиксируются, можно констатировать, что соответствующие глаголы употребляются как личные:

(2) … медленно шли по светавшей Москве [А. Белый. Между двух революций (1934)]

Ограничения формального порядка при образовании действительных причастий прошедшего времени в основном укладываются в единую тенденцию: в той или иной мере избегаются формы причастий с основой, заканчивающейся на согласный. Эта общая тенденция реализуется по-разному и не в равной степени для различных глаголов. В большинстве случаев она проявляется в том, что соответствующее причастие от глагола с основой на согласный может быть образовано и фиксируется в текстах, но употребляется реже, чем в среднем у глаголов с теми же семантико-синтаксическими характеристиками. Эта закономерность рассмотрена в [Холодилова 2009: 24–26], где, в частности, показано, что действительные причастия прошедшего времени сравнительно малоупотребительны для глаголов, спрягающихся по образцу ползти (ползший), мести (мётший), беречь (берёгший). Для отдельных глаголов этих классов образование нужных форм затруднено настолько, что встает вопрос об их существовании в литературном языке: например, в Корпусе фиксируется всего один случай употребления действительного причастия прошедшего времени от грести и производных глаголов (зафиксирована форма огрёбший).

Другое проявление той же общей тенденции заключается в том, что, как уже говорилось, у глаголов с нестабильной основой прошедшего времени (например, сохнуть, ср. сох и сохнул) причастия с большей вероятностью образуются от основы с суффиксом, чем финитные формы прошедшего времени. Возможно, проявлением той же тенденции следует считать и тот, уже упоминавшийся в п.1.1.2, факт, что от глаголов с компонентами —шибить, —тереть, —переть фиксируются противоречащие общему правилу причастия типа ушибивший, теревший, заперевший.

Помимо этого, данные Корпуса подтверждают отмечавшуюся в литературе [Шведова, Лопатин 2002: 344], [Богданов и др. 2007: 528] затрудненность в образовании действительного причастия прошедшего времени от глаголов с компонентом —честь. По правилам здесь ожидаются причастия типа учё-вш-ий, то есть причастия, в которых основа заканчивалась бы на гласный. Тем не менее, в Корпусе нет ни одного вхождения действительного причастия прошедшего времени от подобных глаголов (в Интернете фиксируются также и формы типа учетший).

2. Семантика действительных причастий прошедшего времени

В большинстве случаев семантика действительных причастий прошедшего времени выводима из набора представленных в них грамматических характеристик. Так, в частности, как все действительные причастия, они обозначают такие признаки различных лиц и объектов, которые связаны с участием этих лиц и объектов в качестве «субъекта» (то есть участника, который в независимом предложении оказался бы в позиции подлежащего) в ситуации, обозначаемой глагольной основой [5] .

Сложнее вопрос о темпоральной, а также аспектуальной семантике рассматриваемых причастий. Если действительные причастия настоящего времени часто ведут себя как немаркированные по признаку времени (обозначают ситуации, не имеющие определенной временно́й привязки), то действительные причастия прошедшего времени почти всегда наделены осязаемой темпоральной семантикой и локализуют во времени обозначаемую ими ситуацию как предшествующую некоему «окну наблюдения». Однако решение вопроса о природе категории времени у этих причастий предполагает не изолированное их рассмотрение, а установление характера противопоставления между действительными причастиями прошедшего и настоящего времени, см. Действительное причастие / п.3. Противопоставление действительных причастий настоящего и прошедшего времени.

Действительные причастия прошедшего времени глаголов СВ и НСВ в целом способны выражать тот же набор аспектуальных значений, что и финитные формы прошедшего времени (см. об этом, например, [Князев 2007: 477–482]). Более того, в большинстве случаев замена действительного причастия прошедшего времени, образованного от глагола одного из видов, на такое же причастие парного по виду глагола приводит к такому изменению аспектуальной семантики, которое характерно и для финитных форм тех же глаголов:

(3) Карандашу, однако, пришлось снести … хитрость зарубежных импресарио, писавших на гастролях советского цирка над его фамилией в афише: «учитель Олега Попова». [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995-1999)]

Замена причастия писавших на причастие написавших в этом примере привела бы к тому же семантическому эффекту, что и замена соответствующих финитных форм в придаточном относительном (ср. которые писали… vs. которые написали…): вместо многократности возникла бы семантика однократного достижения предела.

Вместе с тем, существуют и такие действительные причастия прошедшего времени, которые обладают аспектуальной спецификой по сравнению с соответствующими финитными формами. Это относится, прежде всего, к причастиям, образованным от непереходных глаголов СВ, обозначающих изменение состояния или признака. Семантика таких глаголов состоит в следующем: в результате динамической ситуации, обозначаемой самим глаголом, наступает новое, результирующее состояние, при этом носителем такого состояния является референт подлежащего, ср. скиснуть, покраснеть, спечься и т.д. Действительные причастия прошедшего времени таких глаголов очень часто обозначают не динамическую ситуацию, ведущую к некоторому результату, а сам этот стативный результат (ср. обычные употребления соответствующих причастий: покрасневшее лицо, скисшее молоко, спекшиеся губы).

(4) Я постоял еще минутку у замерзшего пруда. [П. Алешковский. Седьмой чемоданчик (1997-1998)]

В принципе результирующее состояние способны обозначать и финитные формы прошедшего времени таких глаголов:

Летом можно видеть плавающих рыб. Но сейчас пруд замерз. Только в одном месте чернеет вода ― там, где втекает ручей. [И. Ефимов. Суд да дело (2001)]

На основании этого наблюдения иногда делается вывод о совпадении аспектуальных свойств действительного причастия прошедшего времени и финитных форм [Лисина 1986: 77] [6] . Однако это не вполне верно. Проявлением аспектуальной специфики обсуждаемых причастий является их появление в таком окружении, которое невозможно для соответствующих финитных форм. Так, например, Ю. П. Князев отмечает «уникальный пример употребления действительного причастия прош.вр. СВ в сочетании с обстоятельством длительности, относящимся к последующему состоянию»:

(5) В течение недель эта маленькая рыбка может быть замерзшей – и вновь ожить, едва настанет теплый период (пример из [Князев 2007: 478])

У соответствующей финитной формы (замерзла) такое статальное (результативное) употребление, при котором обстоятельство длительности взаимодействовало бы с результирующей фазой, невозможно (ср. *рыбка в течение недель замерзла) [7] . Случаи сочетаемости причастий рассматриваемого типа с обстоятельствами, невозможными при финитных формах производящих динамических глаголов, не единичны:

(6) Ему было шестьдесят два года, но волосы еще не седели, зато лицо было безобразное: широкое, морщинистое, постоянно опухшее. [Ф. М. Решетников. Между людьми (1864)]

Стативный компонент семантики причастий может проявляться и иначе, как в следующем примере:

В то время кулачные бои происходили зимой на замерзшем пруду помещичьего сада в Тарханах. [П. А. Висковатый (Висковатов). Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова (1842)]

Описывается ситуация, повторявшаяся на протяжении многих лет каждую зиму; упомянутый пруд не все время был покрыт льдом после того, как один раз замерз, а замерзал много раз. Если бы такая ситуация была выражена финитной формой прошедшего времени, нужно было бы использовать глагол НСВ, например: Зимой, когда пруд помещичьего сада замерзал / *замерз, на нем происходили кулачные бои. Однако употребление причастия замерзший в данном контексте возможно: причастие описывает лишь стативное свойство пруда (наличие твердой поверхности), не отсылая к динамической ситуации замерзания.

К числу обсуждаемых причастий относятся и действительные причастия прошедшего времени многих возвратных глаголов, обозначающих изменение состояния: растрескавшийся, рассохшийся, слипшийся, см. следующий пример:

(7) По слипшимся строчкам, конечно, сложно что-то опознать. [М. Елизаров. Pasternak (2003)]

Некоторые причастия обсуждаемого типа в тех случаях, когда они описывают результирующие состояния динамических процессов, выражаемых глаголами СВ, оказываются близки по семантике существующим прилагательным, обозначающим стативные признаки объектов, ср. высохший и сухой, застывший и неподвижный, поседевший и седой. Интересно, что существуют и такие стативные признаки, которые обычно выражаются при помощи действительных причастий прошедшего времени динамических глаголов, несмотря на то, что собственно динамическую фазу эти глаголы применительно к соответствующим признакам никогда или почти никогда не выражают [8] . Так, например, причастие сросшийся часто обозначает какие-либо нерасчленимые объекты независимо от того, имелась ли в действительно фаза, когда эти объекты срастались:

(8) Высокая, плохо сохранившаяся плоская женщина со сросшимися на переносье бровями, назвавшись сестрой Чиграшова, строго сказала, что Виктору Матвеевичу нездоровится. [С. Гандлевский. НРЗБ (2002)]

Сросшиеся брови – это брови определенной формы, такой формы, которая была бы, если бы они сначала были отделены друг от друга, а потом срослись вместе. Таким образом, в данном случае причастие отсылает к определенному признаку, который лишь подается как результирующий.

По всей видимости, финитные формы глагола срастись, использованные в контекстах, связанных с бровями, почти никогда не обозначают собственно динамические ситуации (‘стать сросшимися’). Формы прошедшего времени этого глагола могут употребляться с подлежащим брови, но в таких случаях и финитные формы обозначают именно результирующее состояние:

(9) Она была бы подобна небесному ангелу, если бы ее тяжелые, черные брови не срослись над переносьем, обнаруживая в ней колдунью… [Ф. К. Сологуб. Турандина (1912)]

Однако для финитных форм прошедшего времени глаголов СВ подобные употребления все же менее типичны, чем для причастий прошедшего времени тех же глаголов. Так, в Корпусе причастие сросшиеся употребляется применительно к бровям 111 раз, а финитные формы того же глагола – 18 раз [9] ; в обычном случае соотношение частотностей причастий и финитных форм бывает обратным).

В целом, в отличие от действительных причастий прошедшего времени, финитные формы глаголов СВ используются как стативные предикаты сравнительно редко (впрочем, такие употребления и их свойства обсуждаются в [Падучева 2004a: 242, 384 ff., 496]), преимущественно это возможно при описании внешнего вида какого-либо предмета, пейзажа, человека:

(10) … глаза, вместо прежнего пламенного, обдающего жаром взгляда, смотрят только тревожно, остро и подозрительно; у углов губ пролегла тонкая морщинка; под глазами заметны темноватые круги… [Н. С. Лесков. На ножах (1870)]

Можно признать, что всякое семантически результативное употребление действительного причастия прошедшего времени от глагола СВ, обозначающего изменение состояния или признака, есть шаг на пути к адъективации такого причастия (см. подробнее п.3) [10] . В то же время существенно, что обсуждаемые образования в большинстве своем сохраняют живую связь с производящими глаголами, а сама модель семантического переноса является неограниченно продуктивной для соответствующей группы глаголов.

Особое положение именно непереходных глаголов СВ, обозначающих изменение состояния или признака, для действительных причастий прошедшего времени подтверждается статистическими данными. Подсчеты показывают, что среди всех действительных причастий прошедшего времени причастия от таких глаголов составляют около 9,1%, в то время как финитные формы прошедшего времени таких глаголов (непереходных глаголов СВ, обозначающих изменение состояния или признака) среди всех глагольных форм прошедшего времени составляют лишь 0,9%, а та же доля для всех вообще глагольных форм еще ниже (0,8%), что показано в следующей таблице.

Таблица 2. Доля форм, образованных от непереходных глаголов совершенного вида со значением изменения состояния или признака [11] , для действительных причастий прошедшего времени и других глагольных форм (по Подкорпусу со снятой омонимией)

Из них непереходных глаголов СВ со значением изменения состояния