Что такое глагол в русском языке 3 класс правило видео

Письмо с инструкцией по восстановлению пароля

будет отправлено на вашу почту

Полный конспект доступен по подписке

Давайте вспомним, кто населяет страну Морфологию. Правильно, это различные части речи. В этом уроке мы встретимся с одним из жителей этой страны, узнаем тайну его происхождения и познакомимся с его отличительными признаками.

Сначала сравните два текста:

1. Раннее утро. Улицы города. Фонари. Одинокие прохожие. Дворник, метущий асфальт. Первый троллейбус.

2. Наступило раннее утро. Просыпаются улицы города. Гаснут фонари. Появляются одинокие прохожие. Зевнул дворник, метущий асфальт. Дребезжит первый троллейбус.

Оба текста рисуют картину наступающего утра в городе. Слова во втором тексте: наступает, просыпаются, гаснут, появляются, зевает, дребезжит оживили эту картину, помогли нам уточнить то, что названо именами существительными. Эти слова обозначают действия предметов иназываются глаголами.

На какие вопросы может отвечать глагол?

утро что сделало? наступило

улицы (что делают?) просыпаются

дворник (что сделал?) зевнул

Глаголы в русском языке могут обозначать не только реальные действия(идти, танцевать), но и самые разнообразные явления:

— изменение признаков (темнеть, краснеть);

— процесс речи и мысли (думать, решать);

— состояние (спать, веселиться);

— звуковые явления (кричать, лаять);

— взаимоотношения людей (любить, ненавидеть).

Теперь рассмотрим, откуда взялось такое странное слово «глагол».В словаре Владимира Ивановича Даля это слово означает:

2) часть речи, разряд слов, выражающих действие, состояние.

Слово глагол в старославянском языке означало слово, речь. Предки наши рассматривали его как СЛОВО из СЛОВ — важнейший вид слова. Ведь глагол – одна из двух частей речи, без которых не построишь предложения, не передашь собеседнику никаких сообщений.

Использование слова «глагол» в этом значении мы можем найти в произведениях наших поэтов.

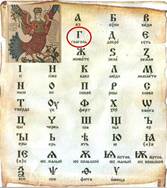

Слово «глаголь» (т.е. говори) было в старославянской азбуке названием буквы Г.

Впервые ввёл в русский язык этот термин для обозначения части речи известный русский языковед А.М. Пешковский. Он утверждал, что «глаголы – это слова, оживляющие всё, к чему они приложены». Эту же мысль подчёркивают и другие авторы.

Алексей Толстой сказал: «Движение и его выражение – глагол – является основой языка. Найти верный глагол для фразы – это значит дать движение фразе».

«Глагол – это самая живая часть речи», – так писал Алексей Югов.

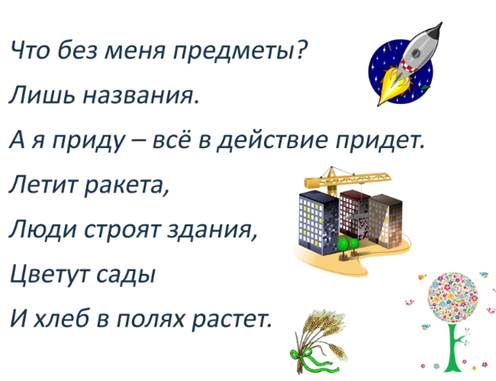

Валентина Волина, автор занимательных книг для детей, говорит: «Глагол – живая, деловая и деятельная часть речи, которая никогда не сидит на месте (да и на печи не лежит), вся в движении, суетится, бегает». В её книге «Учимся играя» есть такое стихотворение:

Глагол – это вторая по численности часть речи в нашем языке.Самыми употребительными являются глаголы: мочь, сказать, говорить, знать, стать, видеть, хотеть, пойти, дать, есть, стоять, жить, иметь, смотреть, казаться, понимать, сделать, значить.

Теперь рассмотрим морфологические признаки глагола.

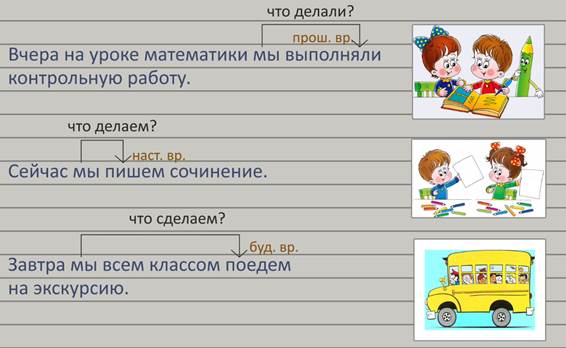

Действие, которое обозначает глагол, может происходить в разное время: вчера, позавчера, в прошлом году, сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Рассмотрим пример:

Вчера на уроке математики мы выполняли контрольную работу. Сейчас у нас урок русского языка. Мы пишем сочинение. Завтра мы всем классом поедем на экскурсию.

Мы (что делали?) выполняли – это действие совершилось вчера. Глагол «выполняли» стоит в прошедшем времени.

Мы (что делаем?) пишем – это действие совершается сейчас. Глагол «пишем» стоит в настоящем времени.

Мы (что сделаем?) поедем – это действие совершится завтра. Глагол «поедем» стоит в будущем времени.

Время – изменяемый признак глагола:

что будет делать? будет писать

Время – признак, которого нет ни у существительных, ни у прилагательных, ни у местоимений.

Кроме того, как и у других самостоятельных частей речи, мы можем определить у глагола:

— число единственное и множественное (рисует – рисую, думал – думали);

— лицо (я пишу, ты пишешь, он пишет);

— род в прошедшем времени (он ходил, она ходила, оно ходило).

Источник статьи: http://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Glagol-kak-chast-rechi.html

Что такое глагол в русском языке?

Глагол — это самостоятельная часть речи, которая имеет характерные постоянные и непостоянные признаки, отличающие его от слов других частей речи: вид, переходность, возвратность, спряжение и т. д.

В системе частей речи русского языка существуют слова, которые обозначают действие (стелить), процесс (объяснять), состояние (чувствовать). Такие слова называют глаголами.

Глаголы в русской речи

Многие лингвисты считают, что глагол – самая сложная и самая емкая часть речи, которая обладает широкими возможностями описания жизни в ее развитии, движении . А. Н. Толстой писал:

Найти верный глагол для фразы – это значит дать движение фразе.

На удивительную силу русского глагола обращали внимание многие писатели и языковеды. Например, Николай Греч писал:

Глагол придает речи жизнь, — присутствием своим животворит отдельные слова.

Термин «глагол» восходит к старославянскому слову «глаголить», что по-русски значит «говорить». В древнерусском языке одним из значений лексемы «глагол» было «слово», «речь вообще». Именно в этом смысле употребил его А.С. Пушкин в стихотворении «Пророк»:

Глагол — это важнейшая часть речи в русском языке. Уже в самом названии подчеркивается его особая значимость.

Глагол как часть речи обозначает «процесс». С помощью глагола мы узнаем, как все в этом мире двигается, говорит, меняет краски, как звучит, как чувствует себя.

Известный русский лингвист А.М. Пешковский утверждал, что «глаголы — это слова, оживляющие все, к чему они приложены». И это действительно так.

С помощью имен существительных можно назвать предметы и явления, которые нас окружают. Имена прилагательные помогают уточнить то, что названо именем существительным, но только глаголы могут «оживить» окружающий нас мир.

Языковедами глагол выделяется как самая сложная и ёмкая самостоятельная часть речи. По подсчетам ученых глагол занимает второе место (после существительного) по частоте

употребления в речи.

Чтобы понять, что такое глагол в русском языке, рассмотрим его общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. А начнем мы с определения:

Неопределенная форма глагола

Неопределенная форма (инфинитив) является исходной, начальной формой глагола и отвечает на вопросы

Глаголы в неопределенной форме заканчиваются на -ть, -ти и -чь:

Запомним неопределенную форму глагола «прийти» (ср. «зайти», «выйти», «отойти», «обойти» и пр.)

Начальная форма не обозначает времени, не имеет непостоянных признаков лица или числа. Она имеет только вид, может быть переходным или непереходным, возвратным или невозвратным.

Синтаксическая функция неопределенной формы шире, чем у других форм глагола. Инфинитив может выступать в роли всех членов предложения.

Выдать чужой секрет — предательство , выдать свой — глупость (Ф. Вольтер).

Успеха можно добиться , если приложить старания.

Искусство (какое?) говорить не каждому дано.

Отец не разрешает сыну (что?) открывать дверцу птичьей клетки.

Дети пришли (с какой целью?) посмотреть на новорожденных котят.

Глаголы выражают действие или состояние в грамматических формах вида, переходности, наклонения, времени, лица и числа и пр. Рассмотрим, какие постоянные признаки имеет глагол как самостоятельная часть речи.

Переходные и непереходные глаголы

В русском языке глаголы делят на переходные и непереходные. Переходные глаголы обозначают действие, которое переходит на предмет. Грамматически это выражается в их способности управлять

- формой винительного падежа существительного (местоимения) без предлога (защититьРодину);

- формой родительного падежа, обозначающей часть от целого, либо при отрицании (попробовать сока, не дождаться известия).

Все остальные глаголы, управляющие существительными с предлогами, в том числе возвратные глаголы, являются непереходными:

Возвратные и невозвратные глаголы

Возвратность является постоянным грамматическим признаком глаголов. Возвратные глаголы обозначают, что действие переносится на само действующее лицо:

Показателем возвратности является наличие в конце слова постфикса -ся /-сь.

Вид глагола

Вид глагола — это постоянный грамматический признак слов этой части речи.

Все глаголы распределяются на две группы в зависимости от того, как протекает действие, обозначенное ими:

- глаголы совершенного вида;

- глаголы несовершенного вида.

Глаголы совершенного вида связаны с достигнутым результатом действия, его началом или концом или с однократностью действия (глаголы с суффиксом -ну-). Эти слова отвечают на вопрос что сделать?

Они имеют только две формы времени:

- прошедшее (обозначил, заиграл, капнул);

- будущее простое (обозначим, отложишь, пролает).

Глаголы несовершенного вида обозначают длительное, совершающее в данный момент или повторяющееся действие и отвечают на вопрос что делать?

Эти слова имеют три формы времени:

- настоящее (рисует, поешь, танцуем);

- прошедшее (рисовал, пел, танцевал);

- будущее сложное (буду рисовать, будешь петь, будут танцевать).

Спряжение глаголов

В зависимости от личных окончаний в русском языке различают I и II спряжение глагола.

Личные окончания глаголов I спряжения

Личные окончания глаголов II спряжения

Глаголы «хотеть» и «бежать» относятся к разноспрягаемым глаголам. Часть личных форм имеют окончание первого спряжения, часть второго:

| Лицо | Хотеть | Бежать | ||

|---|---|---|---|---|

| Ед. число | Мн. число | Ед. число | Мн. число | |

| 1-е | я хочу | мы хотим | я бегу | мы бежим |

| 2-е | ты хочешь | вы хотите | ты бежишь | вы бежите |

| 3-е | он хочет | они хотят | он бежит | они бегут |

Глаголы «есть», «дать» имеют особые личные окончания.

Перейдем к непостоянным признакам глагола.

Наклонение

Глаголы употребляются в формах трех наклонений:

Изъявительное наклонение обозначает, что действие рассматривается как реальный факт. Оно может происходить в настоящем, будущем или прошедшем времени. Глаголы несовершенного вида в изъявительном наклонении имеют формы всех трех времен:

У глаголов совершенного вида существуют формы двух времен:

Этим изъявительное наклонение отличается от других наклонений, у которых нет категории времени.

Повелительное наклонение выражает побуждение к действию в виде просьбы, совета, приказа, пожелания. Глагол в повелительном наклонении отвечает на вопросы что делай (те)? что сделай(те)?

Повелительное наклонение образуется с помощью суффикса -и или нулевого суффикса от основы настоящего (будущего времени). Глаголы в форме повелительного наклонения имеют формы единственного и множественного числа:

- ползти — полз ут — полз и , полз и те ;

- сидеть — сид ят — сядь, сядь те .

Условное (сослагательное) наклонение обозначает, что действие возможно при определенных обстоятельствах.

Если ты не поддержала бы меня в тот момент, вся наша затея закончилась бы полным провалом.

Условное наклонение глагола образуется прибавлением частицы бы к форме прошедшего времени. Глаголы в форме условного наклонения изменяются по родам и числам:

- обнадёжить — обнадёжил бы;

- обнадёжил а бы;

- обнадёжил о бы;

- обнадёжил и бы.

Категории времени эти глаголы не имеют.

Время у глаголов

Время — это непостоянный признак глагола. Различают настоящее, прошедшее и будущее время только у глаголов в форме изъявительного наклонения:

Настоящее время выражается посредством личных окончаний глаголов (-ю, ешь, -ет и пр.) и обозначает действие, которое совершается в этот момент или как постоянное свойство предмета:

Прошедшее время глагола указывает, что действие уже состоялось. Формы прошедшего времени образуются прибавлением суффикса -л- к основе неопределенной формы и окончаний рода и числа:

- краси ть — краси л ;

- указа ть — указа л а ;

- состави ть — состави л о ;

- реши ть — реши л и .

Будущее время обозначает, что действие совершится после момента речи о нем. Формы будущего времени бывают простые и сложные. Простое будущее время имеют глаголы совершенного вида с приставкой:

- написать — напишу;

- оповестить — оповестим.

Сложное будущее время глаголов несовершенного вида образуется с помощью вспомогательного глагола «быть» в личных формах и неопределенной формы:

- буд у готовиться;

- буд ешь стараться;

- буд ет улыбаться и т. д.

Лицо у глаголов

Грамматическая форма лица обозначает отнесенность действия к определенному производителю. У глаголов различают три формы лица единственного и множественного числа.

Форма 1 лица выражает, что действие совершает сам говорящий (я рисую, мы рисуем).

Форма 2 лица показывает, что действие производит собеседник (ты поешь, вы поете).

Форма 3 лица обозначает, что действует тот, о ком идет речь (он плавает, они плавают).

Значение лица выражается с помощью личных окончаний в настоящем и будущем времени глаголов изъявительного наклонения и личных местоимений:

- я пиш у , напиш у ;

- ты сме ёшь ся, рассме ёшь ся;

- он зов ет , позов ет и т. д.

Безличные глаголы

В русском языке существуют глаголы, которые обозначают действие или состояние человека и природы, протекающее само по себе, без непосредственного деятеля. Это безличные глаголы, которые по грамматической форме совпадают с глаголами третьего лица единственного настоящего и будущего времени или среднего рода в форме прошедшего времени.

Понаблюдаем:

Некоторые личные глаголы могут употребляться в роли безличных:

- дятел стучит — стучит в висках;

- лес темнеет вдали — темнеет в глазах.

Морфологические признаки глагола

Подытожив исследование глагола как части речи, укажем его грамматические признаки.

Начальная форма — инфинитив.

Постоянные признаки глагола:

I. вид совершенный или несовершенный;

Непостоянные признаки глагола:

Синтаксическая роль глагола

Глаголы в различных грамматических формах чаще всего являются главным членом предложения — сказуемым.

Если правильно распределить время, ты многое успеешь .

Бабушка сидит на завалинке под окном.

Вернулся бы домой вовремя, да заблудился в лесу.

Видеоурок «Глагол как часть речи»

Заключение

Об экспрессивных возможностях русского глагола говорили многие лингвисты и писатели. Еще Н. Греч отметил, что глагол «придает речи жизнь», «присутствием своим животворит отдельные слова».

Современные исследователи утверждают, что в глаголе, образно говоря, течет самая алая, самая артериальная кровь русского языка. Глагол во всем богатстве его семантики, со свойственными ему значениями грамматических форм и возможностями синтаксических связей, при многообразии стилистических приемов образного употребления является неисчерпаемым источником экспрессии.

Глагол — необыкновенная часть речи. В чем же заключается его сила?

Удивительным свойством русского глагола является его способность не только называть действие, но и показывать, как оно протекает во времени. А протекает оно необычайно разнообразно: может совершаться длительное время (прыгать, толкать, кричать, думать, слушать), но может произойти в один момент (прыгнуть, толкнуть, крикнуть, блеснуть), может обозначать начало действия (запеть, закричать, заболеть, загреметь) или, напротив, его конец (допеть, доварить, доделать, дописать, дочитать) и пр.

Важнейшая стилистическая функция глагола в речи – придавать динамизм описаниям. Глагол используется в речи прежде всего для передачи движения, выражающего динамику окружающего мира и духовной жизни человека.

Подведем итог словами К. Г Паустовского о русском языке:

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в нашей жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжёлое громыхание грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, образов и мыслей – сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/chto-takoe-glagol.html