Зачем нужна атрибуция в диалогах

Приветствую вас, друзья. Надеюсь, вы бодры и активны назло всем стихиям. Сегодня для вас статья, тема которой будет интересна, прежде всего, тем, кто пишет художественные тексты.

Занимаясь редактурой, я часто отмечаю чрезмерное увлечение авторов атрибуцией в диалогах. Однако сейчас я работаю с текстом, где атрибуции совсем нет, и я понимаю, что это меня раздражает ещё больше. Впрочем, всё по порядку.

Что такое атрибуция

Диалог – это обмен фразами-репликами между людьми. В книге их правильнее называть персонажами, так как в художественном произведении может быть полноценный диалог и с кошкой, и с драконом и даже с чернильницей.

В тексте, кроме слов персонажей, в диалоге присутствует атрибуция. В широком смысле слова, в том числе в психологии, этот термин означает приписывание объекту каких-то характеристик, свойств, особенностей. А в литературе атрибуция – это слова автора, поясняющие реплики персонажей. Например:

– Ты завтра придёшь? – спросил с надеждой Олег.

– Нет, у меня завтра много дел. – Девушка сокрушённо вздохнула, показывая, что от неё здесь ничего не зависит.

Однако изменится ли смысл этого диалога, если вообще убрать слова автора?

Это непростой вопрос. Ведь в реальной жизни никто не стоит в сторонке и не поясняет реплики собеседников. И есть авторы, которые убеждены, что нет никакой необходимости в «захламлении» текста ненужными словами. Тем более когда в диалоге участвуют двое, и так можно понять, кому какие слова принадлежат. Правда, в этом случае диалог начинает напоминать игру в настольный теннис, и чтобы разобраться, кому принадлежит реплика, иногда приходится возвращаться к «первой подаче». Так себе развлечение, надо сказать, особенно если диалог длинный.

Да, в реальной жизни специальных «комментаторов» нет, но общающиеся и так могут видеть, какие эмоции испытывает собеседник, что он в это время делает, куда смотрит и т. д. Люди активно используют мимику, жесты, интонацию, выражение глаз, передавая с помощью невербальных средств огромный массив информации.

Вы знаете, что в реальном живом общении невербалика занимает до 80% коммуникации, а слова, речевые средства только 20%? Например, ваш партнёр/партнёрша удивлено спрашивает: «За что ты на меня обиделся? Что я тебе такого сказала?». Так вот собеседник обиделся не на те 20%, что ему озвучили с помощью слов, а на те 80% , что ему транслировали с помощью интонации, выражения лица и глаз, жестов и поз.

Автор лишён такой возможности, в его арсенале только 20-30% процентов от всей человеческой коммуникации. Поэтому он должен дополнять фразы героев атрибуцией, сообщая о чувствах собеседников, об их отношении друг к другу, об изменении окружающей обстановки и т. д.

Даже просто сообщение о том, кто это говорит, может облегчить читателю восприятие текста, особенно если собеседников больше двух.

Виды атрибуции

Можно выделить два вида атрибуции.

Во-первых, традиционная, указывающая на того, кто произносит реплику. В приведённом примере, это атрибуция к первой фразе:

– «Ты завтра придёшь?» — с надеждой спросил Олег.

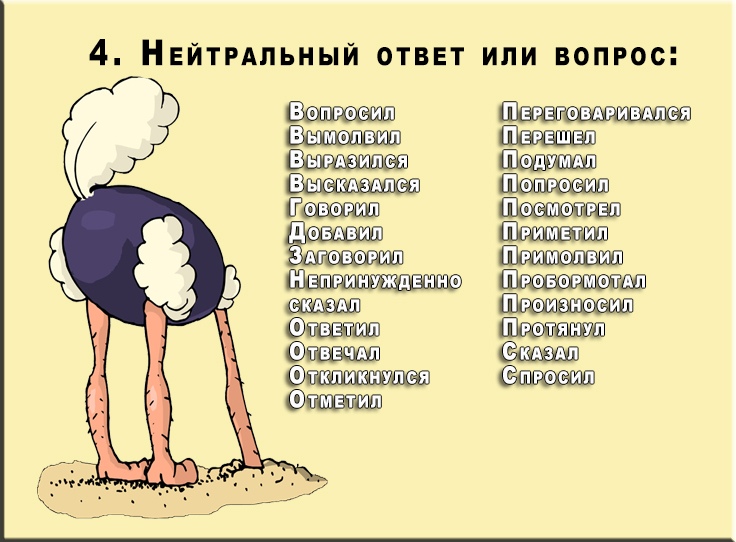

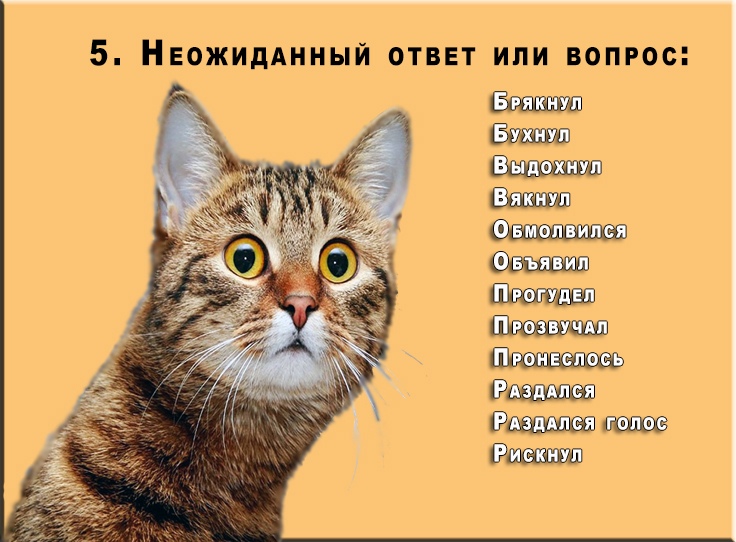

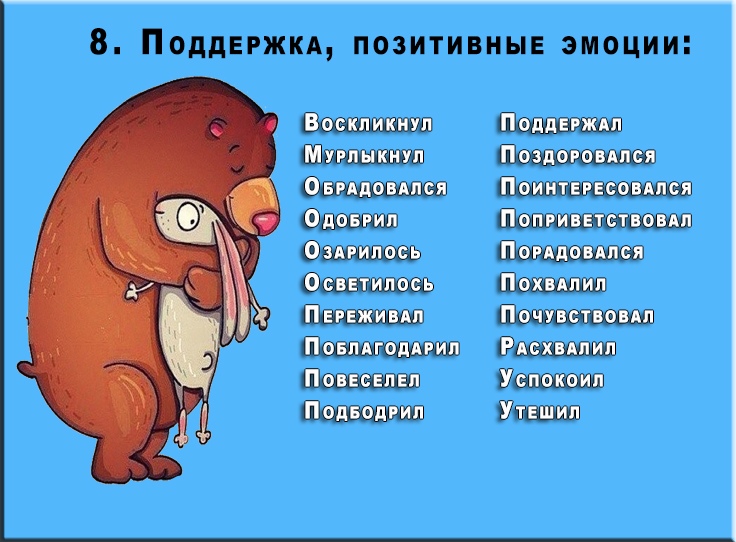

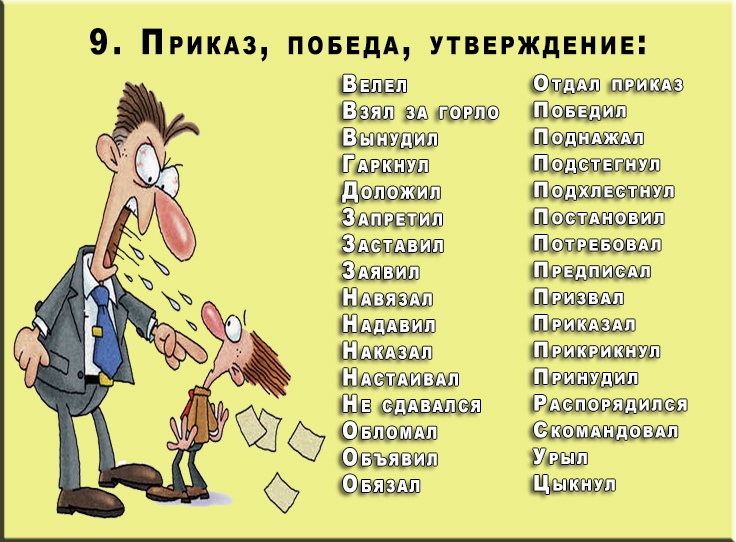

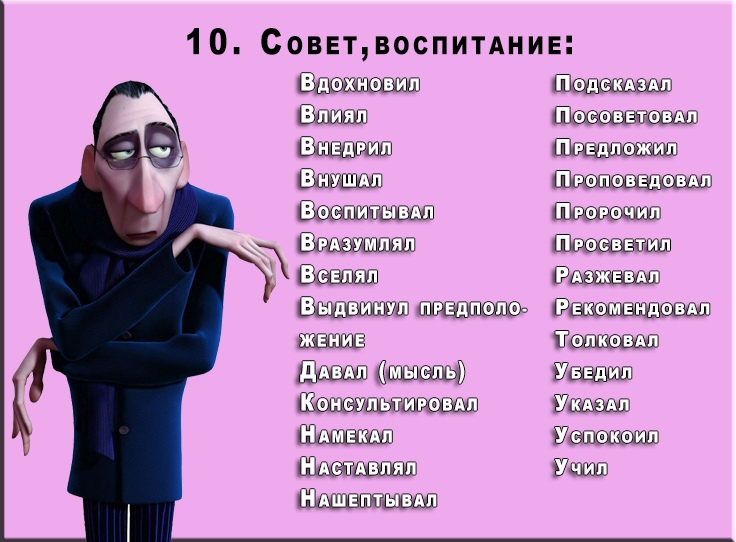

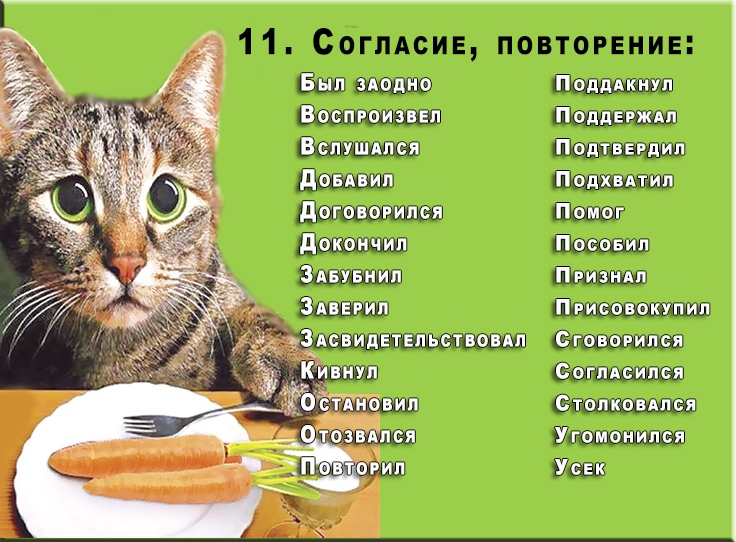

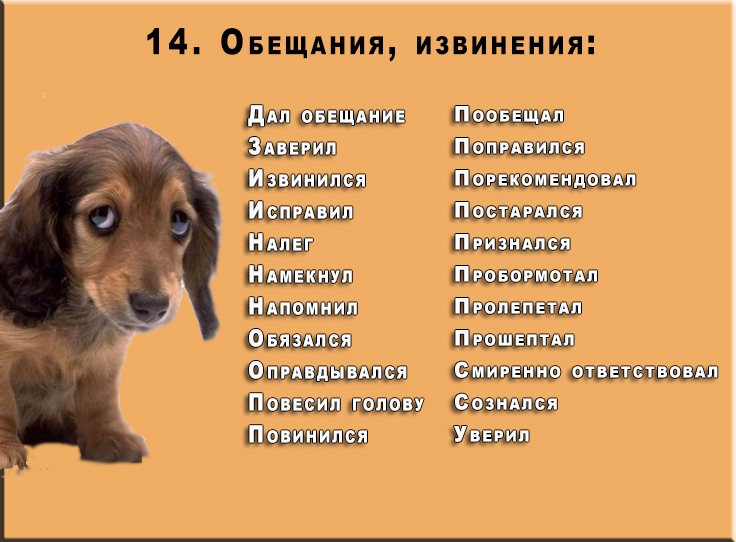

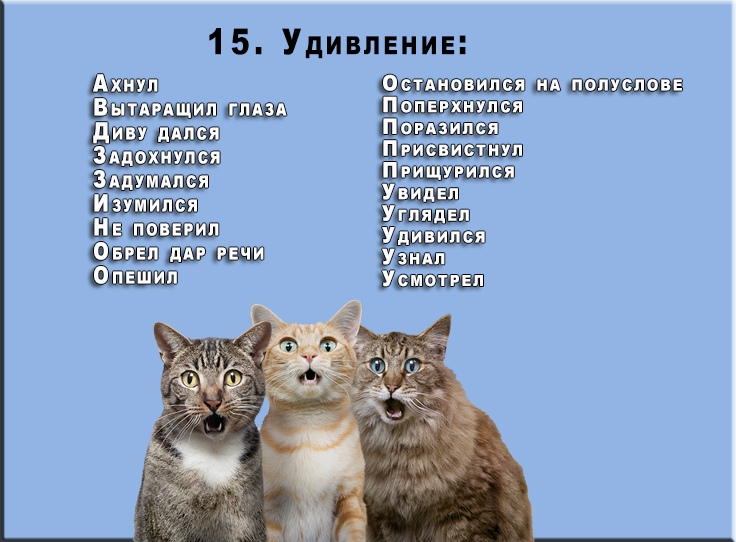

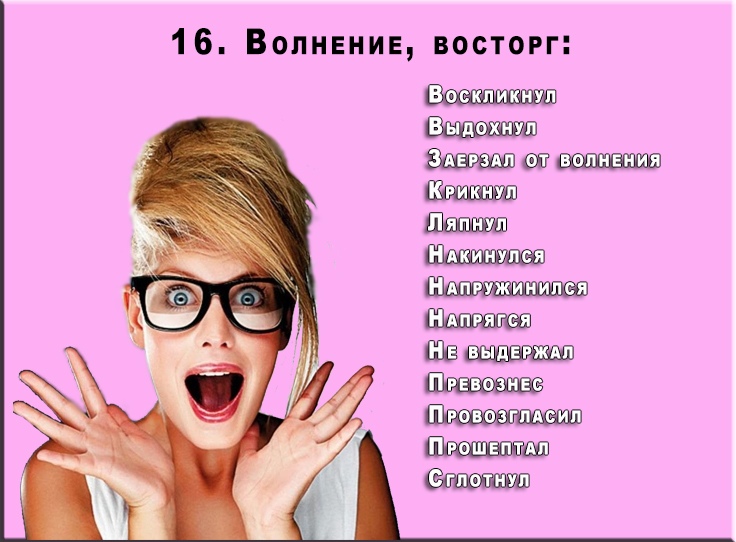

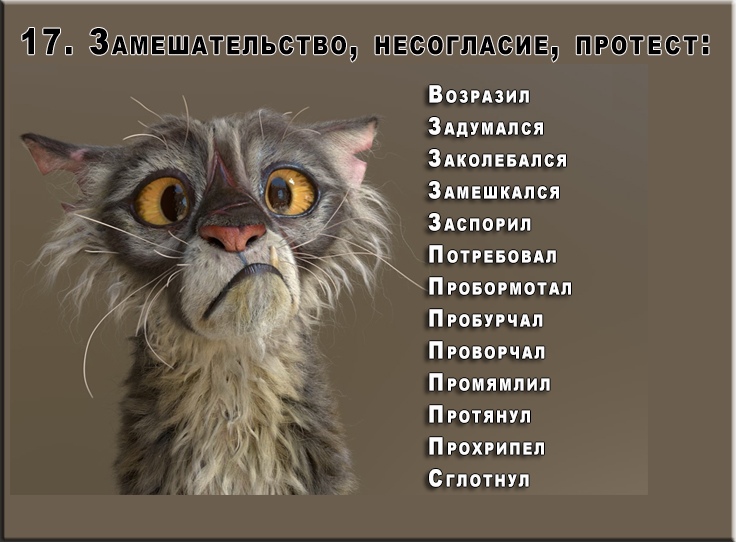

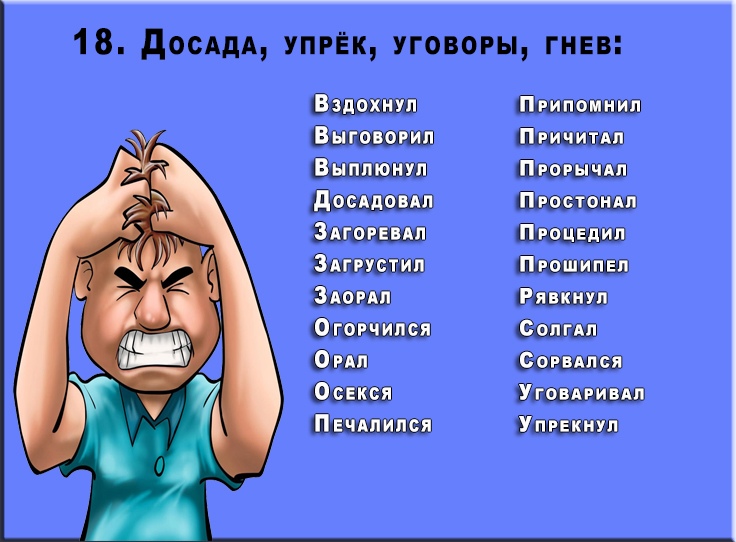

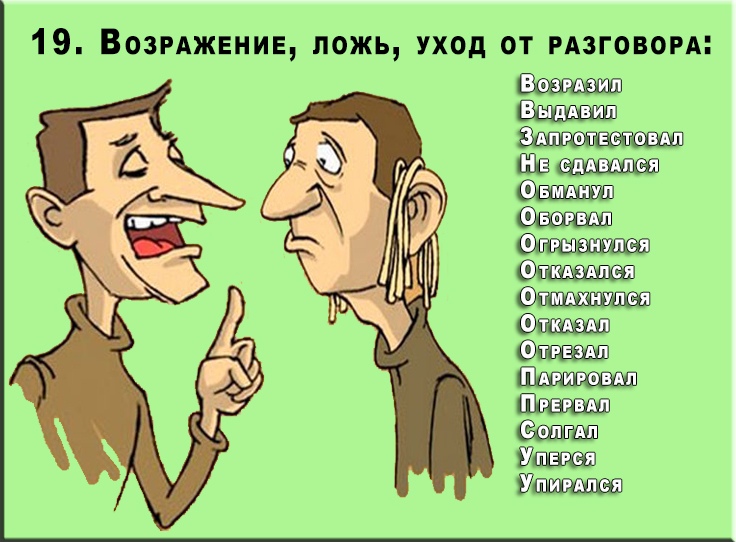

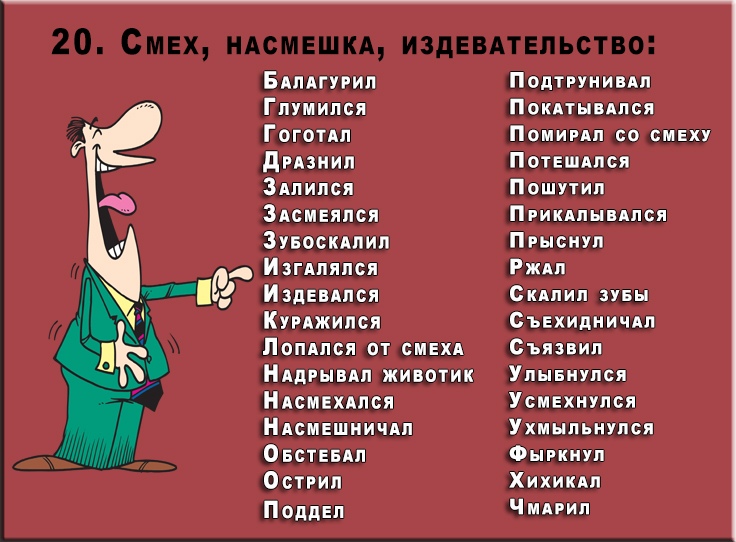

Такая атрибуция обязательно содержит атрибутивный глагол, обозначающий речевое действие: «сказал», «произнёс», «вскрикнул», «ахнул», «прошептал», «проворчал», «запричитал» и т. д. В качестве атрибутивных глаголов также могут использоваться слова, связанные с выражением эмоций: «возмутился», «обиделся», «рассердился», «насторожился» и т. д.

Знаки препинания при такой атрибуции классические для диалога: запятая (знак вопроса, знак восклицания) и тире после слов персонажа. А атрибутивная фраза начинается со строчной (маленькой) буквы. Причём это всегда, даже если реплика героя заканчивается восклицательным или вопросительным знаком.

Такая же атрибуция может быть внутри слов персонажа:

– Ты завтра придёшь? – с надеждой спросил Олег. – Я буду очень ждать.

Второй вид атрибуции не связан непосредственно с речевым действием. Это слова автора, описывающие поведение персонажа во время разговора. Они не содержат атрибутивного глагола, поэтому оформляются, как обычное самостоятельное предложение.

В моём примере это ответ девушки:

– Нет, завтра у меня много дел. – Девушка сокрушено вздохнула, показывая, что от неё здесь ничего не зависит. – Но мы обязательно встретимся.

Я намеренно добавила продолжение фразы, демонстрируя, что этот тип атрибуции тоже может быть внутри слов персонажа. Раньше такие самостоятельные, не связанные с речью ремарки принято было выносить в отдельный абзац, сейчас же они чаще вставляются в диалог, но сохраняются знаки препинания самостоятельного предложения.

После слов персонажа ставится знак окончания предложения (точка, многоточие, восклицательный, вопросительный знак), и атрибутивная фраза начинается с заглавной буквы. Если в середине фразы – то заканчивается точкой, и продолжение слов – с прописной буквы. Обратите внимание на пример.

Правда, иногда авторы очень увлекаются такой атрибуцией, и в реплику персонажа вклинивается описание его настроения, одежды, оружия, разнообразные мысли и воспоминания, изменения погоды и ещё что-то. В итоге между началом и концом реплики оказывается целый рассказ, что мешает и восприятию диалога, и нарушает связность текста.

Функции атрибуции

Несмотря на то что в ряде случаев без атрибуции можно обойтись, от неё не стоит отказываться, так как она выполняет важные функции.

- Указывает на то, кто произносит слова.

- Передаёт эмоциональное состояние персонажей, их отношение к собеседнику и ситуации.

- Описывает важные для эпизода действия, которые происходят непосредственно во время разговора.

- Показывает изменения в обстановке, которые происходят в процессе общения и имеют значение для сцены.

- Помогает характеризовать героя, его поведение, особенности характера, какие-то специфические движения (теребит мочку уха, крутит пуговицу собеседника, шмыгает носом и т. д.).

- Просто разнообразит диалог, добавляя ярких штрихов к образам персонажей.

Так что атрибуция – вещь полезная. Но увлекаться ею не стоит. Впрочем, как всегда, всё хорошо в меру.

На сегодня все. Желаю добра и вдохновения. Кто хочет почитать ещё о диалогах и их значении в тексте может заглянуть в другие статьи.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/liteditor59/zachem-nujna-atribuciia-v-dialogah-5e7e35090d0caf376928e1f7

Атрибутивный глагол в диалоге

«Говорительными» я называю те глаголы, которые с успехом заменяют замечательное слово «сказал». Например, братья Стругацкие не заморачивались особо подбором синонима:

— А друзей у него, значит, было немного?

— Друзей у него не было совсем, — сказал Сергей Павлович. — Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклонялся от встречи.

— Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не могу считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! С самого первого дня и десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку протянуть между нами. Я думал о нем в десять раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло.

— Сергей Павлович! — сказал я. — Что вы говорите? Абалкин — великолепный специалист, ученый высокого класса, я лично встречался с ним.

— Замечательный мальчишка, энтузиаст. Это как раз была первая экспедиция к голованам. Его все там ценили, сам Комов возлагал на него такие надежды. И они оправдались, эти надежды, заметьте!

— У меня прекрасная малина, — сказал он. — Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас. » (Жук в муравейнике)

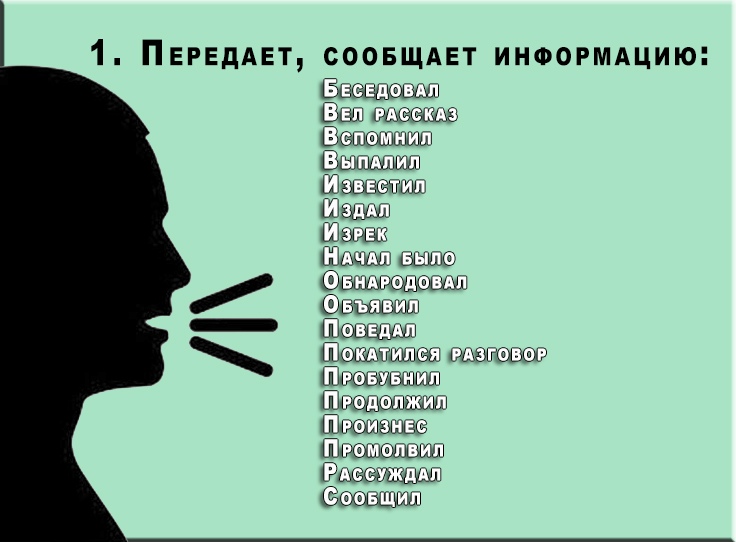

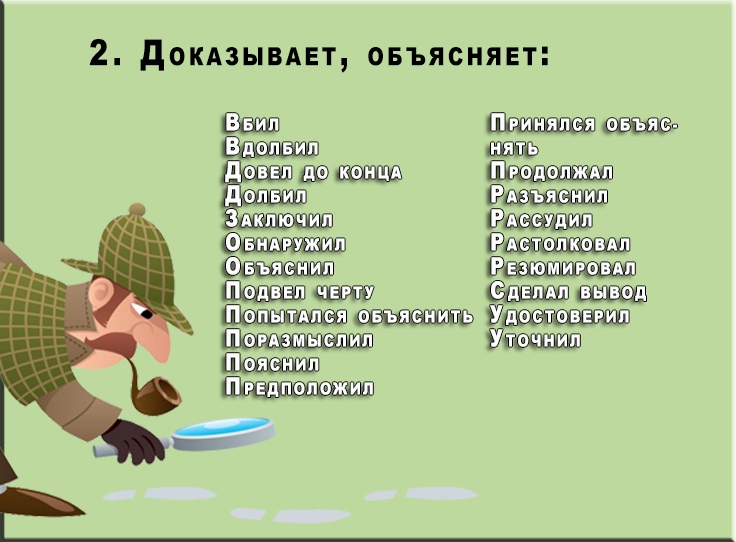

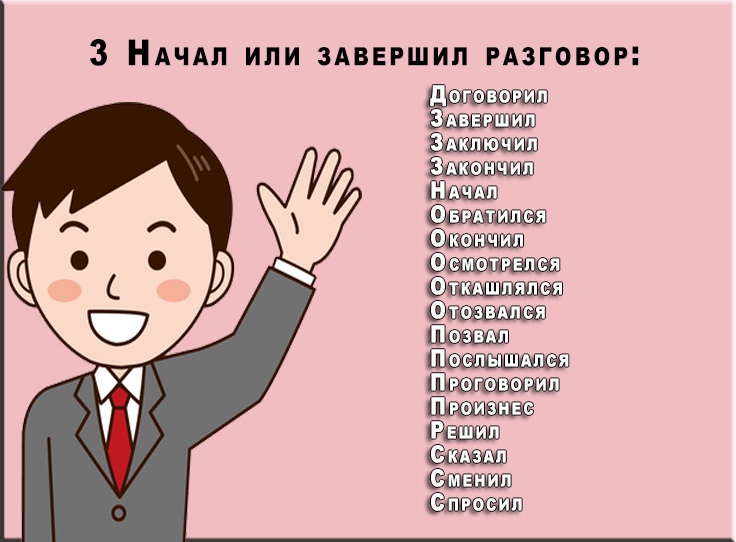

Конечно, написать диалог без глагола «сказал» или синонима — реально, а иногда и необходимо. Можно использовать глаголы, обрисовывающие место действия, детали, жесты, мимику героев, поступки. Вот только «говорительные» глаголы отлично передают реакцию, эмоцию героев в диалоге, и часто без них не обойтись.

Я собирал такие глаголы, но заметил, что все реже заглядываю в свою коллекцию. Не потому что глаголы кончились, а потому что придумываю уже на автомате. Хочу поделиться с вами, потому что она реально здорово помогает при написании диалогов.

Это будет двадцать подборок на определенную тему, соответственно — четыре части статьи.

А в конце расскажу о некоторых правилах использования глаголов и о распространенных ошибках.

Первая пятерка:

Вторая пятерка:

Третья пятёрка:

Четвёртая пятёрка:

Конечно, список глаголов «двадцаткой» не ограничивается. Их много. И список можно пополнять и пополнять. Писательское чутье к слову позволит выбрать именно тот «говорительный» глагол, который нужен.

На что стоит обратить внимание (правила с антипримерами):

► Описание сопутствующего реплике жеста, мимики вполне может заменить «говорительный» глагол. С другой стороны, избыточность подобных действий делает персонажей «нервными», если это не соответствует замыслу, то лучше убрать ненужные «телодвижения».

— Ты с ума сошла?! — закатил глаза Петя.

— Это ты сошел с ума! — топнула ногой Аня.

► Причастные и деепричастные обороты в авторской речи снижают динамику диалога:

— Мы оба сошли с ума, — сказал Петя, обнимая Аню.

— Наверное, — ответила возмущенная происходящим Аня, высвобождаясь из рук мужа.

► Хорошо, когда «говорительные» глаголы соответствуют речи персонажей, так сказать, в их стиле. Плохо, когда наоборот.

— Ты меня не любишь, — подвела итог Аня.

— Нам нужно поговорить, — резюмировал Петя.

► Не стоит использовать глаголы «спросил», «воскликнул», если в реплике уже есть знаки.

— А ты меня любишь? — спросил Петя.

► Не стоит использовать глаголы «перебил», «не договорил», поскольку, как правило, их смысл уже есть в диалоге.

— Что же нам… — не договорила Аня.

► Следует обратить внимание на наречия в случае атрибуции глаголов. Иногда возникает дублирование смысла. Наречие лучше убрать.

— Давай мириться? — тихо прошептала Аня.

— Давай! — громко крикнул обрадованный Петя.

► В этом же случае можно атрибутировать диалог действием.

— И больше не будем ссориться. — Аня отвернулась к столу и принялась нарезать огурцы для салата.

► Не красят диалог однотипные атрибутивные глаголы, если только они не нужны по смыслу.

► Слишком яркие говорящие глаголы затмевают слова героев. Эмоция все же должна быть в самой сцене, а не в глаголе.

— Аня, ты покрасила волосы? — Петя обиженно надул губы.

— Не нравится? — Аня презрительно подняла брови, собираясь возражать.

Правила просты, а иногда и вовсе лучше обойтись нейтральным глаголом «сказал». И все же мне список «говорительных» глаголов помогает при написании диалога. Надеюсь, пригодится и вам)

Добавить комментарий

Уважаемые авторы! НЕ ОТВЕЧАЙТЕ на комментарии сейчас.

Уважаемые комментаторы!

В конкурсном голосовании просим выставлять оценку от 0 до 10, ориентируясь на общие критерии:

0 — 2: работа плохая, не соответствует теме, идея не заявлена или не раскрыта, герои картонные, сюжета нет как такового, много ошибок разного рода, зарисовка;

3 — 4: работа, требующая серьезной правки, достаточно ошибок разного рода, имеет значительные недочеты как в раскрытии темы, идеи, героев и их действий, так и в построении рассказа, плюсы «убиваются» неоспоримыми минусами;

5 — 6: работа средняя, есть ошибки, есть, что править, но виден потенциал;

7 — 8: хорошая интересная работа, тема и идея достаточно раскрыты, в сюжете нет значительных перекосов, ошибки и недочеты легко устранимы;

9 — 10: отличная работа по всем критериям, могут быть незначительные ошибки, недочеты.

Источник статьи: http://ficwriter.info/stati/321-kak-napisat-knigu-q/metody-i-priemy/7770-govoritelnye-glagoly-v-dialogakh.html

Как писать диалоги

Блуждая по просторам интернета, обнаружила замечательную статью.

Первоисточник тут https://www.avtoram.com/kak_pisat_dialogi/

Основная проблема

Диалоги — это одно из самых проблемных мест в рукописях начинающих писателей.

Наиболее распространенный тип ошибок — избыточность: ненужная атрибуция, ненужные реплики, ненужные украшательства.

В диалогах особенно важно соблюдать принцип «краткость — сестра таланта»: несколько лишних слов могут сделать разговор героев вялым или смехотворно вычурным.

Затянутость

Непрерывный диалог не должен быть слишком длинным, иначе это замедляет динамику произведения. Разговор героев подразумевает реальное течение времени, тогда как в целом сюжет развивается намного быстрее. Если продолжительный диалог все же необходим, то его следует разбавлять — например, описанием действий, эмоций героя и т.п.

Бессодержательность

Не засоряйте диалог фразами, не несущими полезной информации.

Девушки попрощались:

— До свидания!

— Всего хорошего!

— Очень рада была вас видеть!

— Приходите к нам в гости!

— Непременно придем. В прошлый раз нам очень у вас понравилось.

— Ну, право же, не стоит. Ну что ж, прощайте!

Можно было бы ограничится одной фразой: Девушки попрощались.

Аналогичная проблема — повторы одной и той же мысли:

— Неужели так и сказала: уходи?

— Да, именно так.

— Я не могу поверить.

— Клянусь! Я тебе передал все слово в слово. Так и сказала: уходи.

— Я не верю. Ты, верно, что-то перепутал.

Исключения из этого правила, разумеется, могут быть, но все же следует помнить, что пустой диалог — это скучно, а скучное читатель пропускает.

Неестественность

Диалог должен звучать естественно. Не стоит употреблять в разговоре сложносочиненные предложения на пять строк или выражения, которые не используются в живой речи.

— Тебе нужно регулярно поливать ростки, потому что иначе им неоткуда будет взять влагу, столь необходимую для их питания и полноценного развития.

Так не говорят. Предложение лучше перефразировать:

— Не забывай поливать ростки, а то они засохнут.

Исключение из этого правила: герой нарочно пытается говорить по-книжному, и видно, что это не стилистическая ошибка, а авторская задумка.

Устаревшие выражения

Автор в детстве зачитывался Дюма, и у него в подкорке засело, что так можно и нужно писать:

— Тысяча чертей! — воскликнул офис-менеджер, выключая компьютер. — Ах, будь я проклят, если я не отомщу этим канальям!

При этом автору в голову не приходит, что слова «тысяча чертей», «будь я проклят» и «каналья» не используются в разговорной речи уже лет сто.

Чтобы проверить диалог на естественность звучания, читайте его вслух. Лишние слова будут резать ухо.

Несоответствие диалога ситуации или характеру героев

В романах новичков сплошь и рядом встречаются сцены, в которых злодеи в пылу битвы беседуют с героями о Добре и Зле — длинными предложениями с деепричастными оборотами.

Если вы думаете, что это нормально, попробуйте в течение пяти минут колотить подушку и одновременно пересказывать сказку о Колобке.

Получилось нечто связное? Снимаю шляпу.

Бегун сразу после марафона не может давать пространные интервью, пожарник в пылающем здании не станет просить: «Будьте любезны, Василий Иванович, подайте мне брандспойт!»

Перебор с атрибуцией

По возможности убирайте авторские комментарии в диалогах: «сказал он», «произнесла она» и т.п.

Иван взглянул в лицо Маше.

— Какая ты все-таки молодец, — сказал он.

— Если бы не ты, у меня бы ничего не получилось, — отозвалась она.

— Да брось, не стоит, — проговорил Иван.

Убираем «сказал он», «отозвалась она», «проговорил Иван» — и смысл не теряется. Читателю абсолютно понятно, кто что произнес.

Лишние наречия и прочие уточнения

— Это нечестно! — всхлипнула девочка плаксиво.

В данном случае наречие дублирует смысл глагола. Слова «всхлипнула» вполне достаточно.

Еще хуже смотрятся штампы:

— Сейчас я с тобой расправлюсь! — зловеще ухмыльнулся Император.

— Умоляю, отпустите меня! — душераздирающе закричала девушка, заламывая руки.

Однотипная атрибуция

— Я пошла в магазин, — сказала Маша.

— Не забудь купить сушек, — сказала бабушка, отсчитав ей деньги.

— А мне конфет! — сказал папа из-за двери.

Не стоит раз за разом повторять одинаковые атрибутивные глаголы, иначе внимание читателя зафиксируется именно на этих словах. Если вам сложно подобрать атрибутивный глагол, вставьте фразу, которая будет описывать действие героя, а потом — его реплику.

— Я пошла в магазин, — сказала Маша.

Бабушка отсчитала ей деньги.

— Не забудь купить сушек.

— А мне конфет! — послышался папин голос из-за двери.

Говорящие глаголы и ярлыки

По возможности старайтесь не снабжать реплики героев излишне говорящими атрибутивными глаголами. Эмоции должны передаваться самой сутью сцены, а не приклеенными ярлыками.

Пример таких «накаченных стероидами» атрибутивных глаголов приводит Стивен Кинг в пособии «Как писать книги»:

— Брось пушку, Аттерсон! — проскрежетал Джекил.

— Целуй меня, целуй! — задохнулась Шайна.

— Ты меня дразнишь! — отдернулся Билл.

Не следует также постоянно напоминать читателю: вот этот персонаж — негодяй, а вот этот — прекрасный принц. Когда негодяи «злорадно скалятся», а принцы «презрительно поднимают брови» — это верный признак того, что автор писал, «надменно игнорируя здравый смысл». Характеризовать героя должны его слова и поступки.

Длинный диалог из коротких предложений

— Ты куда?

— В деревню.

— А что там?

— Ничего.

— А зачем?

— Надоело.

— Почему?

— Ты не поймешь.

Подобный диалог выключает образное мышление. Читатель начинает видеть не мысленную картинку, а буквы. Если односложное перекидывание словами абсолютно необходимо по сюжету, то его надо разбавлять описаниями.

Акцент и искажение речи

С передачей акцента и искажениями речи надо быть очень аккуратным. Если у читателя хоть на миг возникнет затруднение в прочтении фраз типа «’eволюция — это п’ек’асно», то лучше просто упомянуть, что герой картавит.

Употребление имени в диалоге

— Здравствуй, Маша!

— Здравствуй, Петя! Как я рада тебя видеть!

Что неправильно? Во время разговора мы редко называем людей по имени, особенно, если рядом никого нет. Поэтому данный диалог звучит фальшиво.

Пересказ чужих слов

— Я встретил Машу. Она сказала: «Петя, почему ты заходишь ко мне в гости?» — «Потому что мне некогда», — ответил я.

Старайтесь избегать прямой речи в прямой речи или передавайте чужие слова так, как они звучат в обыденном разговоре.

— Сегодня Машу встретил. Она спросила, куда я пропал, а я соврал, что у меня нет времени.

Пересказ того, что герои и так знают

Часто начинающие авторы пытаются ввести читателя в курс дела с помощью диалога. И вот два эльфа заходят в таверну и пересказывают друг другу историю Срединного королевства:

— Ты же знаешь, пару лет назад орки напали на наши северные границы и сожгли пять городов. И тогда король Сигизмунд Пятнадцатый выделил триста тысяч воинов на боевых драконах…

— Да, эта битва недаром вошла в летописи. Помнишь, как они захватили Волшебный Камень Всезнания?

— Конечно, помню.

Некорректное использование иностранных выражений

Иностранцы в романах новичков нередко говорят на своем родном языке с дикими ошибками. Если вы не уверены, как правильно пишется фраза, проконсультируйтесь у профессионального переводчика или у носителя языка.

Перебор со сленгом и матом

Если ваш герой «ботает» исключительно «по фене», читатель может его «не догнать».

Мат в литературе допустим только в малых дозах и только к месту. Исключения — «авангардные» романы, выходящие тиражом в 500 экземпляров.

Помним, что никто нас не осудит за отсутствие ненормативной лексики, а вот растерять читателей из-за обилия мата вполне возможно.

Какими свойствами должен обладать хорошо прописанный диалог?

1. Он должен быть абсолютно необходим, то есть без него невозможно развитие сюжета или раскрытие личности того или иного героя. Пример: разговор Чичикова и Ноздрева (Н. Гоголь. «Мертвые души»)

2. Каждый из героев должен разговаривать на своем собственном языке. Его надо наделить любимыми словечками, заранее продумать, как он будет строить фразы, каков у него лексический запас, какой уровень грамотности и т.п. Этот прием позволит не только проговорить нужную по сюжету информацию, но и создать достоверный образ.

— Нимфа, туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует…

— Чего? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Да вот «Нимфа»… Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб — огурчик, отборный, любительский…

И. Ильф и Е. Петров. «Двенадцать стульев»

При этом следует помнить, что герои не могут вести себя со всеми одинаково и разговаривать в одной манере и с королевой, и с портовым грузчиком.

3. Герои не должны беседовать в вакууме. Создайте вокруг них живой мир — с запахами, звуками, обстановкой, погодой, освещением и т.п.

Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на ее обнаженные до локтей холеные круглые руки. (Знаток и собиратель древних русских икон, изящный и сухой сложением человек с небольшими подстриженными усами, с живым взглядом, одетый как для тенниса.) Смотрит и говорит:

— Кума, можно поцеловать руку? Не могу спокойно смотреть.

Руки в соку, — подставляет блестящий локоть. Чуть коснувшись его губами, говорит с запинкой:

— Кума…

— Что, кум?

— Знаете, какая история: у одного человека сердце ушло из рук и он сказал уму: прощай!

— Как это «сердце ушло из рук»?

— Это из Саади, кума. Был такой персидский поэт.

И. Бунин. «Кума»

4. Пусть герои не только говорят, но и жестикулирует, передвигается, гримасничает и т.п.

— Ай-яй-яй! — воскликнул артист, — да неужели ж они думали, что это настоящие бумажки? Я не допускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно.

Буфетчик как-то криво и тоскливо оглянулся, но ничего не сказал.

— Неужели мошенники? — тревожно спросил у гостя маг, — неужели среди москвичей есть мошенники?

В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали все сомнения: да, среди москвичей есть мошенники.

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

5. Следите за тем, чтобы речь героев соответствовала месту, времени, настроению и индивидуальным особенностям героев. Если человек проснулся с похмелья, он вряд ли сможет шутить с девушками; если зэку-лесорубу упала на ногу кувалда, он не воскликнет: «Ай, как больно!»

6. Длина предложений в диалогах должна соотноситься со скоростью развития событий. В кризисных ситуациях человек говорит кратко; дома у камина может позволить себе цветистые обороты и поэтические сравнения.

Источник статьи: http://prodaman.ru/NikaY/blog/Kak-pisat-dialogi